Изучение верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Волков П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521487

IDR: 14521487

Текст статьи Изучение верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

В ходе археологических исследований Денисовой пещеры в 2008 г. были продолжены раскопки в устьевой зоне восточной галереи (сектор 6). Изучалась верхняя часть плейстоценовой толщи на площади квадратов 2–4 по линиям Д и Е. В строении разреза выделено семь стратиграфических подразделений, соответствующих литологическим слоям 9 – 11 в центральном зале пещеры [Природная среда…, 2003].

Слой 9 представлен тремя стратиграфическими горизонтами.

-

9.1. Суглинки легкие, коричневые и темно-коричневые со слабым палевым оттенком, пористые, рыхлые, сыпучие. Структура мелкозернистая, переходящая в пылеватую. Отмечены единичные включения крупного щебня и мелких глыб известняка. Щебнистый материал изометричный, слабоуп-лощенный, ориентирован согласно простиранию слоя. Граница с вышележащими темноцветными голоценовыми отложениями четкая, представляет зону постепенного перехода. На участках, где кровля бронируется обломками крупного щебня, субгоризонтально залегающими в подошве голоценовых отложений, граница резкая, денудационного типа. Нижняя граница четкая, волнисто-затечная, прослеживается по изменению цвета заполнителя при переходе к нижележащим пестроцветным суглинкам; подчеркивается тонким прерывистым отемненным горизонтом, насыщенным сажистым веществом. Мощность – 05–0,1 м.

-

9.2. Суглинки легкие, пылеватые, слабопористые, с непрочной мелкозернистой структурой и хорошо выраженными тиксотропными свойствами. В верхней части окрашены в оранжевые, светло-желтые и желтокрасные тона, в нижней части – в палево-коричневые. Характерные цвета верхней части слоя обусловлены химическим разложением гематитизиро-ванных обломков известняка. Встречаются крупные (до 0,3 м) уплощенные глыбы невыветрелого известняка с заглаженными ребрами и тонкой реактивной каймой лимонно-желтого цвета, ориентированные согласно простиранию слоя. В заполнителе отмечены включения дресвы известняка, представляющей фрагменты не полностью выветрелого известнякового щебня. Большая часть плоских артефактов залегает субгоризонтально, согласно простиранию слоя, что свидетельствует о последовательном осад-

- конакоплении на ровную дневную поверхность и незначительных постседиментационных деформациях вещества. В нижней части горизонта наблюдается постепенный переход от суглинков розовато-палевых к светло-коричневым, пористым, с лучше выраженной мелкозернистой структурой. Нижняя граница слабовогнутая, мелковолнистая. Маркируется тонким, прерывистым прослоем сажистого материала черного матового цвета, сформированного преимущественно растительным детритом с участием мелкораздробленного угля. Отмечены отдельные блестящие кристаллы в виде минеральных агрегатов, покрытых марганцевой пленкой. Мощность – 0,2 м.

-

9.3. Суглинки легкие, в верхней части серовато-бурые, в нижней – интенсивно-коричневые. Структура слабопористая, мелкозернистая, близкая к пылеватой; текстура линзовидно-слоеватая, переходящая в нижней части в аморфно-пятнистую. Встречается известняковый щебень, выветрелый до состояния белесых, светло-охристых и красновато-желтых стяжений. Нижняя граница волнистая, четкая, маркируется тонким черным прослоем марганцевой цементации. Мощность – 0,15 м.

-

11.1. Щебнистая толща с заполнителем порового типа. Заполнитель – суглинки легкие, коричневые, пористые, с крупно- и среднезернистой структурой, одресвяненные. Щебнистый материал преимущественно средний и мелкий, редко крупный, изометричный и слабо уплощенный, с мощной желтой или светло-охристой коркой химического выветривания. В верхней части слоя щебень часто полностью выветрелый, превратившийся в пористую тиксотропную светло-охристую глинистую массу, рассыпающуюся на разнозернистые отдельности. Корка выветривания имеет яркий светло-желтый цвет, похожий на горизонт фосфатной цементации. Щебнистый материал ориентирован хаотично, хотя на отдельных участках группируется в субгоризонтальные прослои, напоминающие щебнистую отмостку. Нижняя граница условная, представлена постепенным переходом к нижележащему осадку. Мощность – 0,4 м.

-

11.2. Щебнистая толща с включением единичных мелких глыб. Заполнитель – суглинки легкие, сероцветные с коричневым оттенком, пористые, слабопластичные, одресвяненные, с крупнозернистой структурой. Щебень острогранный, изометричный и слабоуплощенный, невыветрелый, иногда со слабо развитой белесой реактивной каймой. Крупный щебень ориентирован хаотически или субвертикально. Характерны включения прочных невыветрелых острогранных обломков костей светло-желтого цвета. Мощность – 0,3 м.

-

11.3. Щебнистая толща с заполнителем базального типа. Заполнитель – суглинки средние, серовато-палевого и желтовато-коричневого цвета, слабо одресвяненные. Крупнощебнистый материал острогранный или с ог-

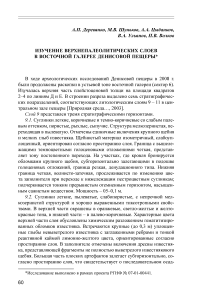

- Рис 1. Каменный инвентарь из верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры.

Слой 10. Темноцветный горизонт железо-марганцевой цементации, тонкий (первые мм), субгоризонтально залегающий.

Слой 11 включает три стратиграфических горизонта.

1, 3–7, 10 – слой 11; 2, 8, 9 – слой 9;

1, 2, 6, 7 – скребла; 3 – ретушированный остроконечник; 4, 8–10 – нуклеусы;

5 – скребок.

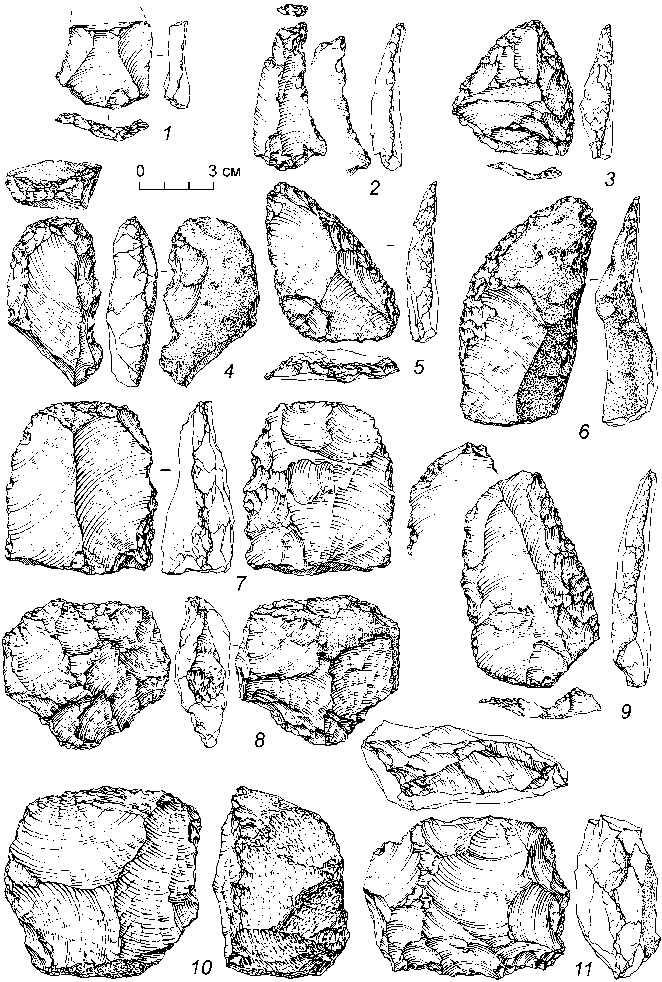

Рис 2. Каменный инвентарь из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры. 1 – фрагмент леваллуазского острия, 2 – шиповидное орудие, 3, 5, 9 – скребла;

4 – скребок; 6 – нож; 7 – долотовидное орудие; 8–10 – нуклеусы.

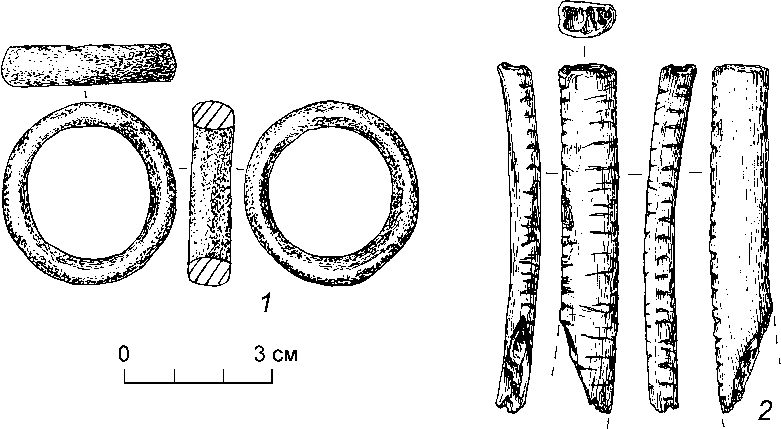

Рис 3. Изделия из кости и поделочного камня из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1 - каменное кольцо, 2 - фрагмент кости с нарезками и насечками.

лаженными гранями, прочный, подвергшийся интенсивному химическому выветриванию с образованием непрочной реактивной каймы белесого цвета. Мелкий щебень и дресва подверглись более интенсивному преобразованию, зачастую превратившись в белесые мучнистые стяжения. Мощность - 0,2 м.

Согласно данным радиоуглеродного датирования, возраст отложений слоя 11 находится в хронологическом интервале 48 - 29 тыс. лет, т.е. соответствует первой половине изотопной стадии 3. Эпоха формирования осадков слоя 9 соотносится по времени с изотопной стадией 2 [Там же].

В стратиграфических границах слоя 11 обнаружено около 3 000 артефактов. В составе нуклеусов выделены плоскостные одно- и двуплощадочные моно- и бифронтальные ядрища (рис. 1, 10 ; 2, 8, 10, 11 ), а также торцовые формы для снятия пластин и микропластин (рис. 1, 4 ). Практически все нуклеусы несут следы интенсивной предварительной подготовки ударных площадок, фронтальных поверхностей и латералей. Среди сколов преобладают отщепы, пластины немногочисленны. Список типологически выраженного инвентаря представляют проксимальный фрагмент леваллуазского острия (рис. 2, 1 ), ретушированные остроконечники (рис. 1, 3 ), скребла, различных модификаций (рис. 1, 1, 6, 7 ; 2, 3, 5, 9 ), концевые скребки (рис. 1, 5 ; 2, 4 ), резцы, ножи с естественным обушком (рис. 2, 6 ), зубчато-выемчатые, долотовидные (рис. 2, 7 ) и шиповидные (рис. 2, 2 ) орудия, изделия с эпизодической ретушью.

Самыми примечательными находками из этого слоя являются предметы т.н. неутилитарного характера, обнаруженные в пределах горизон- та 11.2, – каменное кольцо (рис. 3, 1) и обломок кости млекопитающего с искусственными нарезками и насечками (рис. 3, 2).

Каменное кольцо изготовлено из белого крупнозернистого мрамора. На шероховатой поверхности кольца сохранились примазки вмещающих суглинков, придающие изделию розоватый оттенок. Ширина изделия достигает 9,2 мм, толщина – 5,9 мм, диаметр составляет 37,8 мм. В результате предварительного обследования на поверхности кольца отмечены следы воздействия различных обрабатывающих инструментов, а также признаки утилизации. Судя по этим следам, можно предположить, что процесс его изготовления проходил в следующим порядке. Сначала исходную заготовку шлифовали с двух сторон на жесткой неподвижной абразивной поверхности до получения уплощенной формы. Затем в центре уплощенной заготовки было просверлено технологическое отверстие. После этого производилась расточка отверстия подвижным абразивным инструментом типа рашпиля, сформировавшая внутреннюю поверхность изделия. На следующем этапе работы внешняя сторона изделия была обточена на относительно плоской абразивной поверхности. Завершающей операцией была окончательная отделочная полировка кольца сравнительно мягким эластичным материалом.

Кроме следов производства, на кольце зафиксированы признаки утилизации в виде заполировки на его внутренней поверхности. Это характерные следы, свидетельствующие о продолжительном контакте с мягким органическим материалом, скорее всего, кожей. Особенности их локализации позволяют предположить, что кольцо крепилось на кожаном ремешке и служило подвеской составного украшения. Следует отметить, что приемы изготовления и следы утилизации мраморного кольца хорошо согласуются с технологией производства и реконструкцией хлоритолитового браслета, обнаруженного ранее в подошве горизонта 11.1 при раскопках в восточной галерее пещеры [Деревянко и др., 2008].

Другое неординарное изделие представлено фрагментом ребра копытного животного среднеразмерного класса (архара ?) с признаками искусственной обработки. Его длина – 70 мм, ширина –12,6 мм, толщина – 7,4 мм. Поверхность изделия первоначально обработана скобелем, в качестве которого, скорее всего, использовался нож с относительно прямым рабочим краем. Наиболее интенсивно обработана вентральная плоскость и боковые грани; в меньшей степени – дорсальная сторона. Оба продольных края изделия покрыты рядами симметрично расположенных глубоких коротких нарезок; между ними, на дорсальной плоскости расположен ряд субпараллельных тонких насечек.

Важно отметить, что рядом с этими уникальными находками в отложениях горизонта 11.2. обнаружена целая ногтевая фаланга предположительно мизинца руки подростка (определение Т.А. Чикишевой).

Археологические материалы из отложений слоя 9 насчитывают более 550 артефактов. Нуклеусы выполнены в технике параллельного, радиаль- ного и ортогонального расщепления (рис. 1, 8, 9). Среди сколов доминируют отщепы. В составе изделий с вторичной обработкой преобладают скребла – с продольным и поперечным расположением лезвия, продольные с обушком-обломом и угловатые типа déjeté (рис. 1, 2). Скребки представлены угловыми формами на пластинах и концевыми на удлиненных отщепах с интенсивной обработкой ретушью продольных краев. Кроме того, в коллекции присутствуют ретушированные остроконечники и выемчатые орудия.

В целом облик каменных индустрий из верхнепалеолитических слоев в восточной галерее пещеры определяет сочетание некоторых среднепалеолитических черт, представленных заметной долей леваллуазских и мус-тьероидных изделий, и отчетливо выраженных верхнепалеолитических признаков в виде торцового пластинчатого и микропластинчатого расщепления, характерных форм резцов, скребков, долотовидных орудий, а также предметов символической деятельности.