Изучение взаимосвязи традиционных устоев семьи с качествами личности у современной молодежи

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме взаимосвязи устоев семьи (иерархичности, степени эмоциональной близости, трансляции традиций и ценностей) с качествами целостности личности (соотношение личностных уровней, альтруистичность, нравственную зрелость) современной молодежи. Результаты исследования подтверждают предположение о том, чем более традиционны устои семьи, тем более выражены качества целостности личности у юношей и девушек.

Современная молодежь, устои семьи, иерархичность, трансляция традиций, целостность личности, духовность, альтруизм, нравственная зрелость, девиации поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14899927

IDR: 14899927 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Изучение взаимосвязи традиционных устоев семьи с качествами личности у современной молодежи

Несмотря на большое количество психологических и социологических исследований в области семейных отношений, институт семьи с каждым годом становится все более нестабильным, что связано с разрушением ее основ, основанных на многовековых традициях. Неслучайно 2008 год объявлен годом семьи, что позволило привлечь внимание общества к ее наболевшим проблемам.

Среди них в первую очередь следует отметить катастрофическое падение значимости и ценности самой семейной жизни – все больше людей сознательно избирают одиночество как способ существования. Так, по данным социологических исследований 2/3 молодых людей в 25-летнем возрасте (наиболее оптимальном для деторождения) не состоят в браке, 1/3 в возрасте около 35 лет не имеют своей семьи, 1/10 несемейными пересекают рубеж 60 лет. Но даже сам факт вступления в брак еще не говорит о намерении супругов создать многодетную семью. И это вторая серьезная проблема. Известно, что более 18% супружеских пар вообще не желают вообще иметь детей, более 30% семей являются однодетными, реально планируют иметь двух детей лишь 20,7% семей, хотят иметь трех детей только 3,4% опрошенных.

В третьих, все больше людей тяготеют к так называемым альтернативным формам устройства отношений: это «открытый» брак, фактически узаконивающий право на измену, «гражданский» брак, гомосексуальный брак, «гостевой» брак, предполагающий встречи супругов лишь по необходимости и т.д.

Однако искажение традиционных основ семьи не проходит бесследно. Как в этой связи отмечает В.А.Медведев 1 , отказ от традиционных поведенческих стереотипов, вытеснение и подавление их, порождает тяжелейший «неврозогенный психологический конфликт», имеющий в своей основе бессознательное противоборство устоявшихся семейных ценностей и новых стереотипов. Именно поэтому в настоящее время отмечается так много невротических, психосоматических заболеваний, зависимостей, которые с одной стороны, раскалывают личность, лишают ее целостности, а с другой стороны являются своеобразным индикатором духовного неблагополучия общества.

В этой связи становится все более актуальным возрождение и укрепление традиционных устоев семьи, к которым относится иерархия Бог – отец – мать – ребенок, подразумевающая главенство и ответственность мужчины в семье, его послушание Богу; выполнение женщиной своего изначального предназначения – чадородия; соподчиненность младших старшим и т.д. Это все те законы, которые помогают семье стать просто не сум-

Морозова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теологии.

мой отдельных «я», а единым целостным организмом, имеющим в своем основании крепкие духовные традиции. В свою очередь целостная, духовно здоровая семья является почвой для формирования личностной целостности ее членов.

А какая личность является целостной? Традиционно целостность связывается с иерархическим выстраиванием личностных уровней. Это та ситуация, когда дух – душа – тело иерархично согласованы, а духовность занимает ведущее место. По образному выражению отцов-каппадокийцев, тело прекрасно душою, душа прекрасна умом, ум прекрасен Божественным озарением, человек прекрасен благодаря своей сопричастности Богу, озаренности со стороны Абсолютной Божественной Личности 2 .

Систематическое учение о целостности личности стало складываться в рамках русской философской традиции. Общей тенденцией антропологической и психологической науки того времени была потребность рассмотреть личность в ее равновесном сочетании духовного и материального начал. Это стремление выразил протоиерей Василий Зеньковский: «Русские философы ищут целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа» 3 . Целостная личность , в отличие от личности вообще, с точки зрения И.В.Ки-реевского и А.С.Хомякова – это качественная характеристика онтологического проявления человеческого бытия, которая имеет специфические проявления в духовности, соборности и способности к Богопознанию посредством разумности. По мнению И.В.Кире-евского 4 , непременным условием целостности, является целостность нравственной жизни личности, восходящей к заповедям Священного Писания Ветхого и Нового Завета.

В психологии целостность личности трактуется по-разному, в зависимости от воззрений, присущих определенной психологической школе. В отечественной психологии Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубин-штейн рассматривали социокультурный контекст целостности. В работах, посвященных исследованию взаимопонимания рассматривается интерсубъективная основа целостности личности (В.В.Знаков). В современной отечественной психологии анализируются различные аспекты развития целостности, чаще понимаемой как самости: самопознание, самоопределение, самоотношение, саморазвитие, самовоспитание, самоутверждение, само-преобразование, которые описаны в работах И.Кона, Ю.Орлова, В.Столина, О.Моткова, Н.Цыбра, Е.Никитина, И.Малисовой, А.Огурцова, Н.Харламенковой, Т.Черняв-ской, А.Евстифеевой, В.Сафина, Л.Ру-вимского и др. А.Г.Асмолов предлагает рассматривать целостность личности в контексте ее взаимодействия с физическими, биологическими и социальными системами5. Интегративный подход к целостности личности представлен в работах В.А.Ана-ньева6, который считает, что «подлинная», «целостная» личность это личность, в которой гармонизированы разнообразные присущие природе качества и направления: социальность, самореализация, творчество, эрос, власть, родительство, переживание прекрасного, опыты нравственного выбора, экзистенциальные переживания смерти, болезни, отношение к Другому и т.д.

Ведущую роль в формировании целостности, как отмечалось выше, играет семья, которая является почвой для развития личности ребенка. В данном контексте уместно вспомнить точное высказывание великого русского философа И.А.Ильина: «Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути погибели» 7 . Поэтому вопрос о взаимосвязи семьи и личности является чрезвычайно актуальным, особенно с учетом обозначенных выше негативных тенденций, присущих современному обществу.

В этой связи нами были проведены экспериментальные исследования среди молодежи, имеющие цель – эмпирически подтвердить существование взаимосвязи между устоями семьи и качествами целостной личности. Частной задачей явилось изучение детерминант традиционной семьи, сопряженных с характеристиками целостности личности юношей и девушек. Кроме того, мы предположили, что по мере разрушения устоев традиционной семьи будут нарастать симптомы дезадаптивности, выражающиеся, в частности, в деви- антном поведении среди молодежи. Другими словами, степень целостности личности может стать своеобразным «индикатором» скрытого и явного влияния семьи.

Под устоями семьи мы понимали такие ее важнейшие характеристики как семейную иерархию c главенством мужчины, эмоциональную близость, сопричастность в отношениях между членами семьи, трансляцию духовных традиций. Под качествами целостной личности мы подразумевали иерархичность, в первую очередь, духовность, нравственную зрелость, альтруистичность как возможность отказаться от своих интересов ради другого.

В нашем исследовании приняли участие 105 человек, среди которых 35 составили студенты, обучающиеся на пастырском и регент- ском отделениях Самарской Православной Духовной семинарии (19 юношей-семинаристов и 16 девушек-регентов). Во вторую группу вошли 35 студентов, обучающиеся в Самарском государственном университете путей сообщения (20 юношей и 15 девушек). Третью группу составили девиантные юноши и девушки, обучающиеся в вечерних школах г. Самары (21 юноша и 14 девушек).

Средний возраст обследованных юношей и девушек составил 18,3 лет. По своему составу полные семьи были у большинства обследованных (91%); неполные (7%) возникли по причине смерти одного из родителей (семьи, распавшиеся по причине развода не вошли в поле нашего анализа).

Таб. 1. Характеристика обследованных групп

|

Группы обследованных |

Общее количество |

Юноши |

Девушки |

Средний возраст |

Состав семьи |

Образование |

|

группа семинаристов и регентов |

35 |

19 – 54% |

16 – 46% |

18,5 лет |

полные 91,4% неполные 8,6% |

незаконченное высшее 100% |

|

группа студентов СамГУПС |

35 |

20 – 57% |

15 – 43% |

19 лет |

полные 94,4% неполные 5,6% |

незаконченное высшее 100% |

|

группа учащихся вечерних школ |

35 |

21 – 60% |

14 – 40% |

17,5 лет |

полные 87,6% неполные 12,4% |

неполное среднее 100% |

Для исследования взаимосвязи устоев семьи и качеств целостности личности нами были использованы следующие методики. 1) Опросник «Иерархия личности», позволяющий выявить доминирующие в личности уровни (дух – душа – тело) и их соподчинен-ность (авторы Е.В.Шестун, Е.А.Морозова, И.А.Подоровская). 2) Авторская анкета, разработанная для диагностики внутрисемейных отношений. 3) Сочинение-конструкт «Идеальная семья» и «Реальная семья» (автор Т.Ю.Сорокина, модификация Е.А.Морозова) для выявления доминирующей модели семьи (которая может быть традиоцентрической, социоцентрической и эгоцентрической). 4) Проективная методика Е.К.Веселовой, С.А.Черняевой «Друг – советчик – 1» для изучения индекса нравственности. 5) Опросник, позволяющий выявить ведущую тенденцию: альтруизм – эгоизм.

Полученные в результате проведенного экспериментального исследования результаты свидетельствуют о наличии значимой, подтвержденной статистически разницы во внутрисемейных отношениях юношей и девушек обследованных групп.

Так, в группе семинаристов и регентов представления о реальной и идеальной семье в большинстве своем носит традиционный характер (подразумевающий главенство в семье мужчины, иерархию, соподчиненность младших старшим, выполнение женщиной традиционных женских ролей). В группе студентов СамГУПС представления о семье в большинстве своем носят социоцентрический характер, т.е. ориентированны на партнерство, товарищество, демократизм в отношениях, равное распределение ролей и обязанностей. В группе дезадаптивных юношей и девушек , обучающихся в вечерних школах г. Самары, отмечается значительное расхождение между идеальной и реальной моделями семей, причем реальная семья в большинстве своем носит эгоцентрический характер (имеющая в своем основании ориентацию на личные интересы, потребности членов семьи), а идеальная семья тяготеет к социоцентрическим моделям.

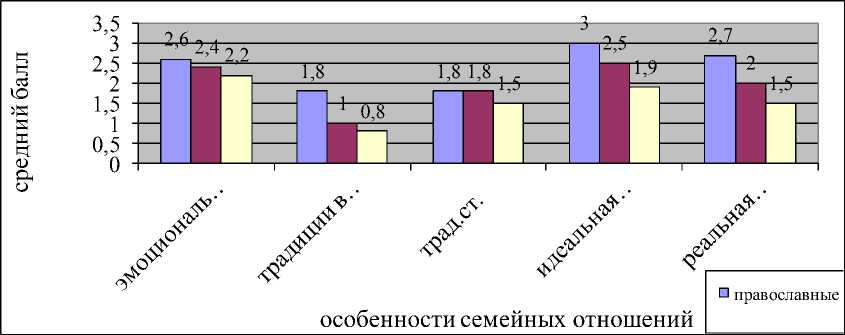

Средние значения эмоционально близких отношений в семье значимо выше в семьях семинаристов и регентов. В большей степени конфликтными являются семьи учащихся вечерней школы. Духовные традиции (совме- стное посещение храма, участие в церковных праздниках и т.д.), также выше в семьях православных (1,8); в семьях студентов (1), «вечерников» (0,8). Семейные традиции (празднование нового года, дней рождений и т. д.) значимо выше у студентов СамГУПС, тогда как у «вечерников» духовные и семейные традиции зачастую отсутствуют, каждый член семьи живет своей жизнью. Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что традиционная семья является основой для формирования целостной личности, обладающей качествами иерархичности (духовности), нравственности и альтруистичности. Это предположение было подтверждено с помощью следующих данных.

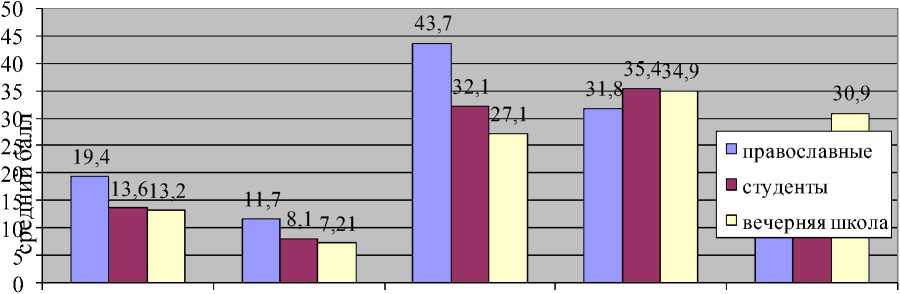

Индекс нравственности значимо выше у семинаристов и регентов (19.4) и ниже у студентов (13,6) и учащихся вечерних школ (13,2). Подобное соотношение отмечается и по категории «альтруизм»: у семинаристов и регентов его значения составляют 11,7, у студентов СамГУПС 8,1, у «вечерников» – 7,21. Духовность в иерархии личности максимальна у семинаристов и регентов (43,7), у студентов СамГУПС (32,1) и «вечерников» (27,1) значительно ниже. Категория «душа» выше у студентов СамГУПС (35,4), на втором месте находятся учащиеся вечерних школ (34,9) и ниже всего у семинаристов и регентов (31,8), что возможно объяснимо доминированием в личности духовных тенденций. То же соотношение наблюдается и в иерархической категории «тело».

Особенности семейных отношений в семь ях православных, студентов и учащихся вечерних школ представлены на рисунке 1. На рисунке 2 мы представили результаты обследования личностных особенностей респондентов.

Рис. 1. Особенности внутрисемейных в обследованных группах

индекс альтруизм-

Дух душа тело

нравственности эгоизм личностные особенности

Рис. 2. Личностные особенности респондентов

В этой связи можно констатировать, что духовно-ориентированная среда в большей степени способствует формированию качеств целостности личности молодежи, ведущими из которых являются духовность, нравственность и альтруизм. С помощью корреляцион- ного анализа Спирмена нами была подтверждена гипотеза о том, что существует взаимосвязь между вышеперечисленными устоями и качествами целостной личности. При этом эмоциональные отношения в семье значимо прокоррелировали с индексом нравственности (R=0,271, р 0,01), духовностью (R=0,213, р 0,05), телесностью (R=-0,276, р 0,01). То есть чем более гармонична семья, тем выше индекс нравственности, альтруизм, духовность и ниже телесность у обследуемых юношей и девушек.

Духовные традиции прокоррелировали с индексом нравственности (R=0,271, р 0,01), альтруизмом (R=0,563, р 0,01), духовностью (R=0,462, р 0,01), телесностью (R=-0,533, р 0,01). То есть чем выше в семье православные традиции, тем выше индекс нравственности, альтруизм, духовность и ниже телесность. Традиционные представления о семье (идеально) значимо прокоррелировали с индексом нравственности (R=0,635, р 0,01), альтруизмом (R=0,567, р 0,01), духовностью (R=0,485, р 0,01), телесностью (R=-0,551, р 0,01). Чем в большей степени представления об идеальной семье соответствуют традиционным, тем выше индекс нравственности, альтруизм, духовность и ниже телесность. Традиционные представления о семье (реально)

значимо прокоррелировали с индексом нравственности (R=0,702, р 0,01), альтруизмом (R=0,582, р 0,01), духовностью (R=0,549, р 0,01), душевностью (R=-0,198, р 0,01), телесностью (R=-0,510, р 0,01). Чем в большей степени реальная структура семьи соответствуют традиционным, тем выше индекс нравственности, альтруизм, духовность и ниже душевность и телесность. Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:

-

1. Полученные в результате корреляционного анализа данные позволяют подтвердить предположение о наличии стойкой взаимосвязи между устоями семьи и качествами целостной личности.

-

2. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что по мере разрушения основ традиционной семьи нарастает утрата целостности личности, ведущим признаком которой является дезадаптивность, в частности девиантное поведение юношей и девушек.

-

3. Для профилактики этой негативной тенденции необходимо духовное просвещение молодежи, включающее в себя проведение лекций, информирующих об устоях традиционной семьи и духовных основаниях личности.

INTERRELATION OF TRADITIONAL FAMILY FOUNDATIONS WITH QUALITIES OF A PERSONALITY OF THE YOUTH

1Samara State University of means of communication 2Samara Orthodox Theological seminary

Список литературы Изучение взаимосвязи традиционных устоев семьи с качествами личности у современной молодежи

- Медведев В.А. Анализ структур коллективного бессознательного современного российского общества применительно к институту президентской власти «Современная российская ментальность». -М.: Российские вести, 1995. -С. 90 -130.

- Платон (Игумнов), архимандрит. О бытии человека в мире. Православие и экология. -М.: 1997.

- Зеньковский В. протоиерей. История русской философии. -М.: 2001. -С. 17.

- Киреевский И.В. Разум на пути к истине. -М.: Правило веры, 2002.

- Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. -М.: 2001.

- Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. -СПб.: Речь, 2006.

- Ильин И.А. Путь к очевидности. -М.: Республика, 1993. -С. 199.