Изучение закономерностей распределения химических элементов в твердофазных структурах сыворотки крови человека и экспериментальных животных по данным рентгеноспектрального микроанализа

Автор: Супильников Алексей Александрович, Шатохина Светлана Николаевна, Нуждин Евгений Владимирович, Девяткин Анатолий Анатольевич, Биктагирова Ильвина Рамисовна, Шабалин Владимир Николаевич, Дробышев Сергей Викторович, Юхимец Сергей Николаевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья отражает результаты исследований корреляционных взаимосвязей распределения различных химических элементов в структурах твердой фазы сыворотки крови человека и малых экспериментальных животных в условиях нормы и при типовом патологическом процессе - воспалении. Актуальность исследования состоит в том, что воспалительный процесс является одним из наиболее распространенных патологических состояний как в экспериментальной, так и в клинической медицине. Установлены особенности распределения химических элементов в дегидратированных образцах сыворотки крови, а также их взаимодействия в процессе развития патологии.

Твердофазные структуры сыворотки крови, химические элементы, рентгеноспектральный микроанализ, воспаление

Короткий адрес: https://sciup.org/14344248

IDR: 14344248 | УДК: 616-01/09-

Текст научной статьи Изучение закономерностей распределения химических элементов в твердофазных структурах сыворотки крови человека и экспериментальных животных по данным рентгеноспектрального микроанализа

В настоящее время имеется большое количество публикаций, посвященных проблеме функциональной морфологии биологических жидкостей, что связано с возрастающим интересом авторов к проблеме самоорганизации живой материи [2, 4, 5]. Данный интерес также основан на том, что твердофазные структуры биологических жидкостей содержат в себе комплексную информацию о состоянии обменных процессов и взаимодействиях различных химических элементов между собой [3, 6, 7]. Техническим достоинством применения данной методики является ее воспроизводимость и экономическая доступность [6, 8]. В то же время публикации, посвященные применению высокоточных аналитических методов, позволяющих количественно оценить распределение химических элементов в твердофазных структурах биожидкостей, являются единичными [2, 5].

В связи с этим целью настоящей работы явилось установить корреляционные зависимости в составе химических элементов, входящих в структуры твердой фазы сыворотки крови человека и экспериментальных животных при различных физиологических и патологических состояниях.

Методика выполнения работы. В исследование были включены 32 пациента основной и контрольной групп (основная – 16 пациентов хирургического профиля, проходившие лечение в экстренном порядке с ущемлением грыжи, в контрольную группу были включены 16 пациентов хирургического профиля, проходящие плановое лечение по поводу неущем-ленной грыжи).

Группы экспериментальных животных были сформированы следующим образом: основная группа включала в себя 16 половозрелых самцов белых беспородных крыс, массой 190–210 г, у которых моделировался послеоперационный раневой процесс в условиях натяжения тканей передней брюшной стенки; контрольная группа состояла из 16 аналогичных экспериментальных животных, у которых смоделирован послеоперационный раневой процесс без натяжения тканей передней брюшной стенки.

На предметное стекло наносили каплю исследуемой сыворотки крови в объеме 20 мкл. Капля высушивалась при температуре 20–25 °С, относительной влажности 65–70 % и при минимальной подвижности окружающего воздуха. Продолжительность периода высыхания составляла 24–48 часов. В процессе дегидратации происходило разделение органических и неорганических компонентов капли.

Формирование зон в ограниченном объеме биологической жидкости, имеющем форму, близкую к полусфере происходило по определенным закономерностям. Испарение осуществлялось равномерно по всей открытой поверхности капли и, вследствие того, что полусфера имела разную толщину слоя в центре и на периферии, происходило неравномерное изменение концентрации растворенных веществ.

Для комплексной оценки состояния гомеостаза у человека и лабораторных животных исследовались исходная и суточная фации сыворотки крови, полученные по методике Шабалина В.Н., Шатохиной С.Н. (2013).

Высушенная капля имеет вид пленки и носит название фации. Анализ структурообразующих элементов дегидратированной капли проводился с помощью рентгеноспектрального микроанализа [1], который выполняли на электронно-зондовом микроанализаторе AURIGA Cross Beam с энергодисперсионным спектрометром INCA X-MAX.

Образцы фаций сыворотки крови фиксировались на токопроводящий углеродный скотч на алюминиевый держатель. Перед началом съемки фации сыворотки крови предварительно напыляли углеродным слоем 10–15 нм на установке Quorum Q150T ES для стока заряда и получения высокоразрешающих микрофотографий. При напылении использовались следующие параметры: ток импульса 60 А, длина импульса 3 сек, число импульсов 3, вакуум 4×10–4 mBar. Зафиксированные на держатель образцы помещались в камеру электронного микроскопа. Зондирование проводилось с выбранного участка на поверхности исследуемого образца. Для определения структуры поверхности использовались увеличения 100–10000 крат.

В ходе электронно-микроскопического анализа использовались следующие режимы:

-

• режим SE2 (вторичных электронов) для первичной визуализации общей морфологии покрытия в панорамной съемке, а также для проведения микрозондового количественного и качественного анализа (10 кВ, 180 пА);

-

• режим BSD (обратно-рассеянных электронов) для наилучшего фазового контраста.

Микрозондовый рентгеноспектральный анализ образцов на базе энергодисперсионного спектрометра INCA X-Max (чувствительность 127 эВ) включал в себя определение состава образцов, построение спектров.

Методика работы на энергодисперсионном спектрометре заключалась в следующем:

-

1. Установка оптимального режима набора имп/с, значения мертвого времени (при режиме микроскопа SE2, 10kV, 180pA).

-

2. Проведение количественной оптимизации по эталону Material: Cobalt. 1mm (0.04in) Dia. Puratronic®. Purity: 99.995 % (metal basis).

-

3. Набор спектров с 3–8 выбранных участков для получения общей информации о составе образца.

-

4. Построение спектров, сводных таблиц (весового и атомарного % состава), изображение с участками проведенных спектров, а также общего спектра с разницей элементного состава в образце.

Объект настоящего исследования - дегидратированный образец сыворотки крови - имеет сложную топографию, образованную застывшими структурами белка и кристаллами солей. Толщина образцов в самых тонких участках составляет доли мкм и при анализе объем взаимодействия электронного пучка с веществом выходит за пределы образца - электроны проникают в материал подложки, возбуждая ее.

При определении состава в качестве анализируемых линий были выбраны линии следующих химических элементов: Na, P, S, Cl, K, Ca. Полученные значения интегральных интенсивностей в импульсах (энергия электромагнитного излучения) указанных линий рентгеновского характеристического спектра нормировали на 100.

В зависимости от поставленной задачи анализ выполняли сфокусированным зондом или методом усреднения интенсивности рентгеновского излучения по площади от 1000×1000 мкм до 100×100 мкм.

Рентгеноспектральный микроанализ проводили в Центре коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ».

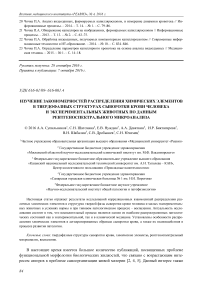

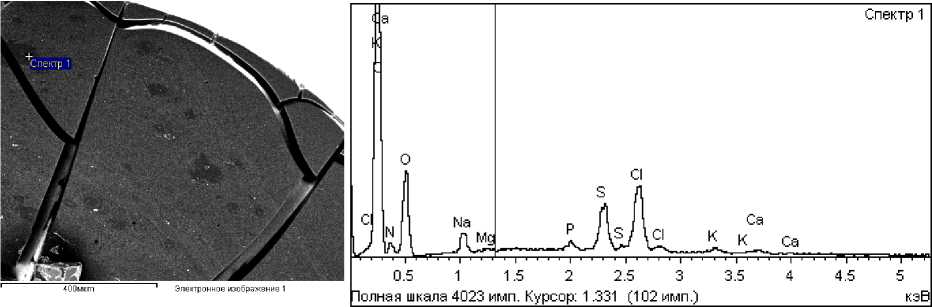

Результаты и их обсуждение. Исследованию подвергались натурные образцы высушенных капель (фации) и их электронные микрофотографии, полученные в обратнорассеянных электронах (рис. 1, 2).

Полученные результаты по составу химических элементов фаций сыворотки крови как человека, так и экспериментальных животных подвергали статистической обработке.

На первом этапе проведения статистического анализа проводили проверку на соответствие нормальному распределению концентраций химических элементов в исследуемых образцах сыворотки крови человека. Для этого использовался одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова. В результате было установлено, что распределение значений элемен- тов Na, P, S, Ca,Cl не отличались от нормального. Для элемента K распределение не соответствует нормальному с достоверностью p = 0,04. В связи с тем, что не все данные соответствовали нормальному распределению, при дальнейшей статистической обработке нами были применены непараметрические методы анализа.

Рис. 1. Дегидратированный образец сыворотки крови. СЭМ, РСМА: а – электронное изображение краевой зоны фации в обратно-рассеянных электронах; б – спектр распределения химических элементов

200мкт 1 Электронное изображение 1

Рис. 2. Дегидратированный образец сыворотки крови. СЭМ, РСМА: а – электронное изображение центральной зоны фации в обратно-рассеянных электронах; б – спектр распределения химических элементов

При расчете критерия Манна-Уитни для независимых выборок (основная группа и группа контроля) по критерию сравнения тенденции распределения химических элементов в исходной и суточной фациях были получены значения, представленные в таблицах 1 и 2.

Анализ данных в приведенных таблицах показывает, что в распределении изученных химических элементов в исходной и суточной фациях в основной и контрольной группах достоверных различий не выявлено.

При изучении различий в распределения химических элементов в обеих зонах фации (краевая и центральная зоны) в группах наблюдения выявлены значимые различия по следующим элементам Na, S и K , которые представлены в таблицах 3 и 4.

Это объясняет тот факт, что данные химические элементы входят в состав наблюдаемых морфологических маркеров при различных патологических состояниях.

Таблица 1

Проверка гипотезы в контрольной группе по распределению химических элементов в исходной и суточной фациях

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

1 Рассчитана точная значимость критерия.

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

1,0001 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,9261 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,6691 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,5901 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7241 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,5901 |

Таблица 2

Проверка гипотезы в основной группе по распределению химических элементов в исходной и суточной фациях

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

1 Рассчитана точная значимость критерия.

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

1,0001 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,9591 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7981 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7981 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,8781 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий исх./сут. |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,8591 |

Таблица 3

Проверка гипотезы в контрольной группе по распределению химических элементов в краевой и центрально зонах фации

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0031 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,1051 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0001 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

1,0001 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0651 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,5741 |

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

Таблица 4

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0001 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,1051 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0011 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7211 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0021 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий части фации |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7211 |

Проверка гипотезы в основной группе по распределению химических элементов в краевой и центрально зонах фации

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

При изучении корреляций между химическими элементами внутри групп наблюдения по непараметрическому коэффициенту корреляции Спирмена в краевой и центральной зонах фаций были выявлены следующие взаимосвязи (табл. 5, 6).

Таблица 5

Коэффициент корреляции Спирмена для контрольной группы наблюдения по химическим элементам

|

Коэффициент корреляции Спирмена |

Na |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

|

|

Na |

Коэффициент корреляции |

1,000 |

–0,041 |

–0,524* |

–0,197 |

0,029 |

–0,238 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

. |

0,880 |

0,037 |

0,464 |

0,914 |

0,374 |

|

|

P |

Коэффициент корреляции |

–0,041 |

1,000 |

–0,571* |

0,041 |

–0,712** |

0,462 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,880 |

. |

0,021 |

0,880 |

0,002 |

0,072 |

|

|

S |

Коэффициент корреляции |

–0,524* |

–0,571* |

1,000 |

–0,050 |

0,524* |

–0,556* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,037 |

0,021 |

. |

0,854 |

0,037 |

0,025 |

|

|

Cl |

Коэффициент корреляции |

–0,197 |

0,041 |

–0,050 |

1,000 |

–0,285 |

–0,041 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,464 |

0,880 |

0,854 |

. |

0,284 |

0,880 |

|

|

K |

Коэффициент корреляции |

0,029 |

–0,712** |

0,524* |

–0,285 |

1,000 |

–0,550* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,914 |

0,002 |

0,037 |

0,284 |

. |

0,027 |

|

|

Ca |

Коэффициент корреляции |

–0,238 |

0,462 |

–0,556* |

–0,041 |

–0,550* |

1,000 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,374 |

0,072 |

0,025 |

0,880 |

0,027 |

. |

|

Примечание: * – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,05; ** – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,01.

Из таблицы 5 видно наличие средней силы прямой корреляционной связи между элементами S и K (0,524 при p ≤ 0,05), высокая обратная взаимосвязь между P и K (–0,712 при p ≤ 0,01). Средней силы значимая обратная взаимосвязь присутствует между Na и S (–0,524 при p ≤ 0,05), P и S (–0,571 при p ≤ 0,05), S и Сa (–0,556 при p ≤ 0,05), а также между K и Сa (–0,550 при p ≤ 0,05).

При анализе данных, представленных в таблице 6, нами выявлены следующие значимые зависимости: высокой силы прямая корреляционная связь наблюдалась между элементами S и K (0,750 при p ≤ 0,01), обратная взаимосвязь высокой силы между Na и S (–0,797 при p ≤ 0,01), Cl и Ca (–0,834 при p ≤ 0,01). Средней силы значимая прямая взаимосвязь присутствует между P и Ca (0,512 при p ≤ 0,05), средней силы обратная зависимость выявлена между P и Cl (–0,529 при p ≤ 0,05), P и K (–0,591 при p ≤ 0,05), а также между Na и K (–0,630 при p ≤ 0,01).

Таблица 6

Коэффициент корреляции Спирмена для основной группы наблюдения по химическим элементам

|

Коэффициент корреляции Спирмена |

Na |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

|

|

Na |

Коэффициент корреляции |

1,000 |

0,047 |

–0,797** |

0,194 |

–0,630** |

–0,340 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

. |

0,863 |

0,000 |

0,471 |

0,009 |

0,198 |

|

|

P |

Коэффициент корреляции |

0,047 |

1,000 |

–0,429 |

–0,529* |

–0,591* |

0,512* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,863 |

. |

0,097 |

0,035 |

0,016 |

0,043 |

|

|

S |

Коэффициент корреляции |

–0,797** |

–0,429 |

1,000 |

–0,012 |

0,750** |

–0,038 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,000 |

0,097 |

. |

0,966 |

0,001 |

0,888 |

|

|

Cl |

Коэффициент корреляции |

0,194 |

–0,529* |

–0,012 |

1,000 |

–0,105 |

–0,834** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,471 |

0,035 |

0,966 |

. |

0,700 |

0,000 |

|

|

K |

Коэффициент корреляции |

–0,630** |

–0,591* |

0,750** |

–0,105 |

1,000 |

0,027 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,009 |

0,016 |

0,001 |

0,700 |

. |

0,922 |

|

|

Ca |

Коэффициент корреляции |

–0,340 |

0,512* |

–0,038 |

–0,834** |

0,027 |

1,000 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,198 |

0,043 |

0,888 |

0,000 |

0,922 |

. |

|

Примечание: * – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,05; ** – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,01.

Следующим этапом статистического анализа было изучение подобных данных у экспериментальных животных. В той же последовательности проводили проверку на нормальность распределения концентраций химических элементов в исследуемых образцах сыворотки крови.

При расчете одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова были выявлены нормальные распределения по следующим химическим элементам: P, Cl, K. Для элементов Na, Ca, S распределение не соответствовало нормальному. В связи с этим при дальнейшей статистической обработке нами также были применены непараметрические методы анализа.

При расчете критерия Манна-Уитни для независимых выборок (основная группа и группа контроля) по критерию сравнения распределения химических элементов в исходной и суточной фациях были получены значения, представленные в таблицах 7 и 8.

Таблица 7

Проверка гипотезы в контрольной группе экспериментальных животных по распределению химических элементов в исходной и суточной фациях

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,5741 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0101 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,8781 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,2791 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,1611 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0071 |

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

Таблица 8

Проверка гипотезы в основной группе экспериментальных животных по распределению химических элементов в исходной и суточной фациях

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7981 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7981 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,2341 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,6451 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

1,0001 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,7981 |

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

Анализ данных в приведенной таблице 7 показывает, что тенденция распределения химических элементов Na, S, Cl, K в исходной и суточной фациях в контрольной группе является идентичной.

Анализ данных в таблице 8 показывает, что статистически значимых различий в распределении изученных химических элементов в исходной и суточной фациях основной не выявлено.

При изучении распределения химических элементов в различных зонах фации (краевая и центральная зоны) в группах наблюдения экспериментальных животных выявлены следующие тенденции, которые представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

Проверка гипотезы в контрольной группе экспериментальных животных по распределению химических элементов в краевой и центральной зонах фации

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0211 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0211 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,8781 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0281 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0071 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0151 |

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

Таблица 10

Проверка гипотезы в основной группе экспериментальных животных по распределению химических элементов в краевой и центральной зонах фации

|

Нулевая гипотеза |

Критерий |

Значение |

|

Распределение Na является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0011 |

|

Распределение Р является одинаковым для категорий локализация срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0501 |

|

Распределение S является одинаковым для категорий локализация срок |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,3281 |

|

Распределение CI является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0001 |

|

Распределение K является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0101 |

|

Распределение Ca является одинаковым для категорий локализация |

Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок |

0,0281 |

Примечание. Приводятся асимптотические значимости. Уровень вероятностной ошибки равен 0,05.

-

1 Рассчитана точная значимость критерия.

С учетом приведенных данных по результатам расчета критерия Манна-Уитни распределение S в основной и контрольной группах экспериментальных животных является одинаковой, а для Na, P, Cl, K и Ca не является одинаковой в краевой и центральной зонах фации. Это объясняет факт того, что в процессе дегидратации имеют место особенности распределения химических элементов в структурах твердой фазы сыворотки крови в физиологических и патологических условиях.

При изучении корреляционных зависимостей между химическими элементами внутри групп наблюдения экспериментальных животных по коэффициенту корреляции Спирмена в краевой и центральной зонах фаций были получены следующие результаты (табл. 11, 12).

Таблица 11

Коэффициент корреляции Спирмена для контрольной группы экспериментальных животных по химическим элементам

|

Коэффициент корреляции Спирмена |

Na |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

|

|

Na |

Коэффициент корреляции |

1,000 |

–0,379 |

0,118 |

0,871** |

0,691** |

–0,409 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

. |

0,147 |

0,664 |

0,000 |

0,003 |

0,116 |

|

|

P |

Коэффициент корреляции |

–0,379 |

1,000 |

0,056 |

–0,582* |

–0,665** |

0,976** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,147 |

. |

0,837 |

0,018 |

0,005 |

0,000 |

|

|

S |

Коэффициент корреляции |

0,118 |

0,056 |

1,000 |

0,100 |

0,215 |

0,062 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,664 |

0,837 |

. |

0,713 |

0,425 |

0,820 |

|

|

Cl |

Коэффициент корреляции |

0,871** |

–0,582* |

0,100 |

1,000 |

0,691** |

–0,565* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,000 |

0,018 |

0,713 |

. |

0,003 |

0,023 |

|

|

K |

Коэффициент корреляции |

0,691** |

–0,665** |

0,215 |

0,691** |

1,000 |

–0,706** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,003 |

0,005 |

0,425 |

0,003 |

. |

0,002 |

|

|

Ca |

Коэффициент корреляции |

–0,409 |

0,976** |

0,062 |

–0,565* |

–0,706** |

1,000 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,116 |

0,000 |

0,820 |

0,023 |

0,002 |

. |

|

Примечание: * – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,05; ** – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,01.

Таблица 12

Коэффициент корреляции Спирмена для основной группы экспериментальных животных по химическим элементам

|

Коэффициент корреляции Спирмена |

Na |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

|

|

Na |

Коэффициент корреляции |

1,000 |

–0,512* |

0,324 |

0,847** |

0,711** |

–0,575* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

. |

0,043 |

0,222 |

0,000 |

0,002 |

0,020 |

|

|

P |

Коэффициент корреляции |

–0,512* |

1,000 |

–0,795** |

–0,674** |

–0,500* |

0,980** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,043 |

. |

0,000 |

0,004 |

0,049 |

0,000 |

|

|

S |

Коэффициент корреляции |

0,324 |

–0,795** |

1,000 |

0,632** |

0,411 |

–0,764** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,222 |

0,000 |

. |

0,009 |

0,114 |

0,001 |

|

|

Cl |

Коэффициент корреляции |

0,847** |

–0,674** |

0,632** |

1,000 |

0,691** |

–0,726** |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,000 |

0,004 |

0,009 |

. |

0,003 |

0,001 |

|

|

K |

Коэффициент корреляции |

0,711** |

–0,500* |

0,411 |

0,691** |

1,000 |

–0,564* |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,002 |

0,049 |

0,114 |

0,003 |

. |

0,023 |

|

|

Ca |

Коэффициент корреляции |

–0,575* |

0,980** |

–0,764** |

–0,726** |

–0,564* |

1,000 |

|

Знач. (двухсторонняя) |

0,020 |

0,000 |

0,001 |

0,001 |

0,023 |

. |

|

Примечание: * – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,05; ** – корреляция значима при вероятностной ошибке 0,01.

При анализе данных, представленных в таблице 10, нами выявлены следующие закономерности: сильная прямая взаимосвязь имелась между P и Ca (0,976 при p ≤ 0,01), высокая прямая корреляционная зависимость наблюдалась между элементами Na и Cl (0,871 при p ≤ 0,01), cредняя прямая взаимосвязь присутствует между Na и K (0,691 при p ≤ 0,01), Cl и K (0,691 при p ≤ 0,01). Высокая обратная взаимосвязь была между K и Ca (–0,706 при p ≤ 0,01), средняя обратная зависимость выявлена между P и K (–0,665 при p ≤ 0,01), P и Сl (–0,582 при p ≤ 0,05), а также между Cl и Сa (–0,565 при p ≤ 0,05).

При анализе данных, представленных в таблице 10 нами выявлены следующие закономерности: значимая сильная прямая взаимосвязь имелась между P и Ca (0,980 при p ≤ 0,01), высокой силы прямая корреляционная связь наблюдалась между элементами Na и Cl (0,847 при p ≤ 0,01), Na и K (0,711 при p ≤ 0,01), cредней силы прямая взаимосвязь присутствует между S и Cl (0,632 при p≤0,01), Cl и K (0,691 при p ≤ 0,01). Высокая обратная взаимосвязь была между P и S (–0,795 при p ≤ 0,01), S и Ca (–0,764 при p ≤ 0,01), Сl и Ca (–0,726 при p ≤ 0,01), средняя обратная зависимость выявлена между Na и P (–0,512 при p ≤ 0,05), Na и Сa (–0,575 при p ≤ 0,05), а также между P и K (–0,500 при p ≤ 0,05), K и Ca (–0,564 при p ≤ 0,05).

Заключение. Таким образом, нами прослежены основные закономерности распределения химических элементов в твердофазных структурах сыворотки крови человека и экспериментальных животных. Характерной особенностью фаций сыворотки крови человека является наличие статистически значимых корреляционных связей между серой и калием, фосфором и калием, а также натрием и серой как в контрольной, так и в основной группах наблюдения, причем в обеих группах сохраняется и направленность корреляции. Кроме того, нами выявлены значимые корреляционные зависимости в распределении элементов натрия и калия, фосфора и хлора, а также фосфора и кальция, хлора и кальция в основной группе, при отсутствии значимых зависимостей для этих элементов в контрольной группе. В контрольной группе были также выявлены статистически значимые зависимости между калием и кальцием, фосфором и серой, а также серой и кальцием, при отсутствии таковых в основной группе.

В твердофазных структурах сыворотки крови экспериментальных животных была выявлена статистически достоверная взаимосвязь, характеризующаяся наличием корреляционных зависимостей между парами химических элементов, совпадающих по силе и направленности, а именно: фосфор и кальций, натрий и хлор, натрий и калий, хлор и калий как в группе контроля, так и в основной группе. Также были выявлены значимые корреляционные связи в 2 группах экспериментальных животных по направленности между распределением химических элементов: фосфор и калий, фосфора и хлора, хлора и кальция, и также калия и кальция. Кроме того, выявлены несоответствия в распределении между парами химических элементов: натрием и фосфором, натрием и кальцием, фосфором и серой, серой и хлором, серой и кальцием, между которыми в основной группе имелись значимые корреляционные взаимосвязи, а в контрольной группе взаимосвязи были статистически незначимыми. Выявленные особенности распределения химических элементов в фациях сыворотки крови экспериментальных животных требуют детализации в понимании данной закономерности и ее роли в патофизиологии раневого процесса.

В результате проведения работы был обнаружен интересный факт значимой корреляционной зависимости по направленности у фосфора и калия между всеми группами наблюдения у человека и экспериментальных животных.

Безусловно, полученные нами данные требуют дальнейшего изучения для понимания глубинных механизмов, происходящих в процессе самоорганизации сыворотки крови.

Список литературы Изучение закономерностей распределения химических элементов в твердофазных структурах сыворотки крови человека и экспериментальных животных по данным рентгеноспектрального микроанализа

- Лекционные материалы по РЭМ. Лекция 8. РСМА. Режим доступа: http://ism-data.misis.ru/index.php/lectures-rem/8-x-ray-sma?start=5 (22.11.2016 г.)

- Рапис Е.Г. Белок и жизнь. Самоорганизация, самосборка и симметрия наноструктурных супрамолекулярных пленок белка. -М.: ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ», 2003. -С. 29-61.

- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Формообразование кристаллических структур биологических жидкостей при различных видах патологии: методические рекомендации Минздрава РФ № 96/165, 1998.

- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей человека. -М.: Хризостом, 2001. -304 с.

- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., Девяткин А.А. и др. Морфология жидких сред глаза (новая теория инволютив-ного катарактогенеза): монография. -М.: Медицина, 2004. -С. 169-171.

- Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей человека в норме и патологии. Т. 2. Морфологические структуры сыворотки крови. -М.-Тверь: Триада, 2013. -238 с.

- Shatokhina S.N., Shabalin V.H., Yakovlev S.A. Character of Blood Crystallisation as an Integral Index of Organism Homeostasis//Physical Chemical Biol. Med. -1995. -V.2, № 1. -P. 37-49.

- Shabalin V.N., Shatokhina S.N. Diagnostic markers in the structures of human biological liquids Singapore Med. J. -2007. -Vol. 48. -№ 5. -P. 440-446.