Известный сибирский ботаник-исследователь - Николай Алексеевич Плотников

Автор: Чибис С.П., Кузнец Н.И., Чернявская Н.К.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: К столетию Омского ГАУ

Статья в выпуске: 4 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

В октябре 2018 г. исполняется 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Плотникова (1898-1994), доцента, кандидата биологических наук, заведующего кафедрой ботаники Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова, известного сибирского ботаника-флориста. Плотников Н.А. родился 27 октября 1898 г. в городе Омске в семье служащих. Окончил реальное училище, затем естественное отделение физико-математического факультета Томского университета. До 1924 г. работал на Алтайской станции защиты растений, затем был ассистентом на кафедре ботаники Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства, с 1933 до 1973 г. заведовал кафедрой ботаники. Начиная со студенческих лет Николай Алексеевич учавствовал в многочисленных экспедициях на Алтай и в Казахстан, районы Западной и Восточной Сибири. Совместная работа с профессорами В.Ф. Семеновым, П.Л. Дравертом, С.Д. Лавровым дала ценный научный материал для исследований в области минералогии, геологии, географии, ботаники, краеведения, массового освоения территорий...

Н.а. плотников, биография, флорист, экспедиция

Короткий адрес: https://sciup.org/142216237

IDR: 142216237 | УДК: 58.007

Текст научной статьи Известный сибирский ботаник-исследователь - Николай Алексеевич Плотников

дством крупных ученых, и непосредственно своего наставника, замечательного ботаника и географа, профессора В.В. Сапожникова, сложился как талантливый ботаник.

Николай Алексеевич Плотников

Во время учебы Николай Алексеевич работал в экспедициях профессоров Сапожникова, Огоновского, с 1919 по 1923 г. вел научно-исследовательскую работу в Алтайской губернии и Семипалатинской области. Становится членом Томского отделения Русского ботанического общества, секретарем Сибирского научного кружка им. Г.Н. Потанина [1].

После окончания университета, в 1923 г., Н.А. Плотников работает на Алтайской станции защиты растений и изучает растительность залежей разного возраста и сорняки. По рекомендации профессора В.В. Сапожникова Николай Алексеевич в январе 1924 г. поступает на работу в Сибирскую сельскохозяйственную академию в качестве ассистента на кафедре ботаники. В этом же году вступает в члены Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Появляется его первая научная статья «Результаты обследования сорной растительности на юге Алтайской губернии в 1924 г.», напечатанная в Трудах Сибирской сельскохозяйственной академии [2].

Кроме педагогической деятельности в академии ассистент Н.А. Плотников введет научно-исследовательскую и поисковую работу. Ботаник-флорист и ботаник-географ, он много путешествовал, бывал во всех районах Омской области и в других регионах: на Балхаше и Зайсане, Байкале и Телецком озере, в Саянах и Колыване, Заилийском Алатау и Тянь-Шане.

После экспедиции с юннатами на Алтай в 1925 г. совместно с М.Н. Захарьиным создал первую в Сибири педагогическую биостанцию в Омске, позднее переименованную в станцию юных натуралистов. Совместно работал с профессорами В.Ф. Семеновым, П.Л. Дравертом, С.Д. Лавровым. Комплексные маршрутные исследования экспедиций играли важную роль в дальнейшем массовом освоении территорий, давали ценнейший научный обзор в области минералогии, геологии, географии, ботаники, краеве- дения. Пример великих наставников определил для Н.А. Плотникова стиль дальнейшей жизни и работы [3].

Торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения профессора П.Л. Драверта.

Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова. Слева направо: в первом ряду – А.Ф. Удалова, Н.А. Полевых, ректор Г.П. Сапрыгин, сын П.Л. Драверта – В.П. Драверт, заслуженный работник культуры, Н.Н. Сахарова, Е.И. Беленький, проректор В.Н. Червоненко, И.В. Мишкина; во втором ряду –

А.Г. Малиновская, А.Н. Ольшанская, Н.А. Плотников, Н.И. Драгунова, М.М. Николаева

Интерес Николая Алексеевича был направлен на изучение сорных, ценных дикорастущих кормовых и технических растений, редких растений и их интродукцию. Изучались житняки Восточного Казахстана, сорная растительность Алтая и окрестностей города Омска, был начат сбор гербариев и семян. Сведения об экспедициях и научных поездках Николай Алексеевич периодически публикует в статьях, отчетах Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, в работах Сибирской педагогической биостанции, а также в разделе «Краеведческие работы на Урале и в Сибири» журнала «Северная Азия» [4–6].

В 1927 и 1928 гг. по заданию Сибкрайсовнархоза из числа научно-педагогических работников и студентов организуется экспедиция в Западные Саяны и Кузнецкий Алатау по изучению сибирского дубильного растения бадана толстолистного ( Bergenia crassifolia ), в которой Николай Алексеевич принял активное участие. Экспедиция обнаружила большие запасы дубильного сырья, необходимого для кожевенной промышленности, которое в последующие годы использовалось на кожзаводах Сибири [7]. Для написания работы «Бадан в Сибирском крае» (1928) были использованы собранные научные материалы [8].

Начиная с 1928 г. Н.А. Плотников регулярно совершает экспедиционные поездки в разные области Сибири, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В период строительства совхозов Николай Алексеевич вместе с сотрудниками кафедры ботаники привлекается к геоботаническому обследованию территорий. Выявлялись типы кормовых угодий, качество и производительность их травостоев, учитывались естественные ресурсы сенокосов и пастбищ, составлялись геоботанические карты [3].

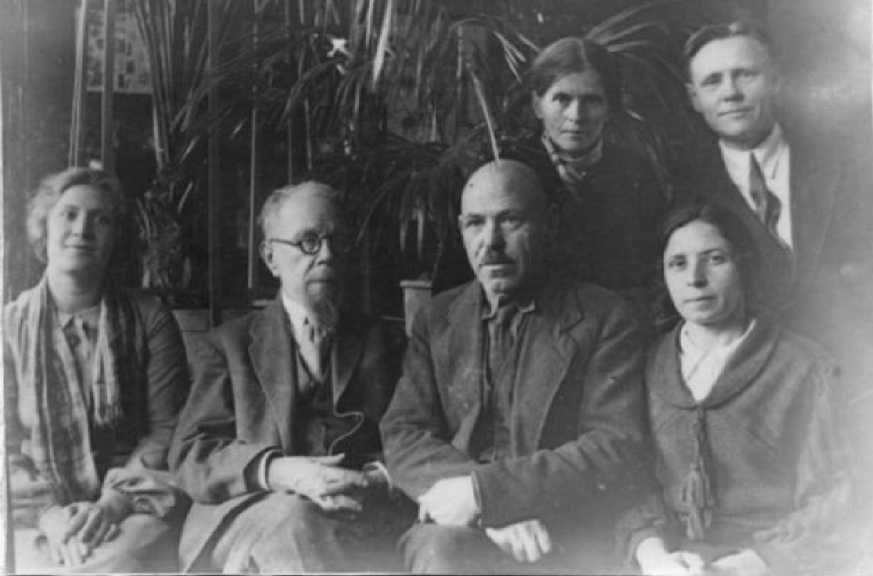

Коллектив кафедры ботаники довоенных лет. Слева направо: в первом ряду – ассистент Н.И. Сальникова, профессор Г.Г. Петров, ассистент С.И. Яскин, ассистент Э.Д. Ящина; во втором ряду – старший лаборант О.А. Симонова и доцент Н.А. Плотников

В 1931 г. Николай Алексеевич Плотников стал заведующим кафедрой ботаники, а в 1933 г. начал руководить ботаническим садом, заложенным профессором Г.Г. Петровым в 1927 г. Ученый вел полномасштабную работу по пополнению и расширению коллекции ботанического сада. В ежегодных поисковых экспедициях и поездках Н.А. Плотников собирает растения, семена [9].

В 1934–1935 гг. организуются поездки в Хакасию и Западные Саяны. В 1936–1938 гг. проводится обследование Тарбагатайских гор, Джунгарского Алатау и восточной части Балхашско-Алакульской котловины. По итогам экспедиций публикуются геоботанические очерки. В 1939 г. Николай Алексеевич Плотников защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Житняки Балхашско-Алакульской котловины, их внутривидовое разнообразие в условиях обитания» [10].

Научная работа велась и в годы Великой Отечественной войны. В это время Николай Алексеевич в Омской области и Казахстане выявлял ресурсы дубильных растений. Данные использовались в работе Омского кожевенного завода, обслуживающего нужды фронта.

В послевоенные годы доцент Н.А. Плотников изучает динамику сорняков в полях севооборотов разных природно-климатических зон Омской области и действие на них гербицидов, прослеживает проникновение новых сорных видов. В связи с широким освоением целинных и залежных земель кафедра принимает участие в комплексных экспедициях по изучению условий и особенностей сельскохозяйственного использования земель. Издается сводка по растительности кормовых угодий северных районов области [11; 12].

Выезд в совхоз «Коммунист», 1948 г.: доценты Н.А. Плотников, В.П. Горшенин, А.Н. Швецова, директор совхоза П.С. Крутиков и другие

В летних экспедициях деятельное участие принимают многие студенты – активные члены ботанического кружка кафедры. Умелым проводником, опытным наставником, талантливым педагогом, интересным собеседником был для них Николай Алексеевич Плотников. Многие выпускники отмечали его фанатичную любовь к растениям, неуемное стремление пройти как можно больше, забраться как можно выше!

В многочисленных походах по степям, лугам, лесам, горам, ледникам, речным долинам Николай Алексеевич двигался пешком, на лошадях, велосипеде, грузовых машинах, пароходах, лодках, катерах, автобусах, поездах, а позднее – летал на самолетах и мчался на легковых машинах. Его соратниками были преподаватели, научные работники, студенты, краеведы, ботаники, географы, биологи, природолюбы-энтузиасты. Но постоянными спутниками были: гербарная папка с прессом, рюкзак и фотоаппарат. За свою жизнь Николай Алексеевич сделал многие сотни снимков, отпечатков, диапозитивов и цветных слайдов.

Как лучшего флориста Сибири Николая Алексеевича приглашали в комплексные ботанические экспедиции по Западной Сибири, Алтаю, Прибайкалью, Казахстану. Исследователь получал заявки на поиски растений от Всесоюзного института лекарственных растений. В 1957 г. он пишет раздел «Раститель-

Заилийский Алатау. Долина реки Малой Алматинки, 1961 г.

ность Сибири» справочной книги агронома Сибири [13]. Периодически издает статьи о ботанических поисковых работах в Известиях Омского отделения Географического общества СССР [14–21].

Алтай. Чике-Таманский перевал, август 1970 г.

Доценты Н.А. Плотников (слева), В.Н. Кравченко. Экспедиция в Казахстан, начало 1970-х годов

Не прекращалась работа в ботаническом саду. В коллекцию сада входит более тысячи видов растений. Создан семенной фонд сибирско-казахстанской флоры, регулярно выпускаются перечни семян ботанического сада Омского сельскохозяйственного института. Фондом ботанического сада пользовались создаваемые в 1960-е годы ботанические сады Новосибирска, Алма-Аты, Ташкента и других городов. При содействии Главного ботанического сада Академии наук СССР был организован обмен семенами с ботаническими садами Голландии, Франции, Англии, США, Болгарии, Чехословакии и др.

В марте 1972 г. Николаю Алексеевичу Плотникову Омским отделом Географического общества СССР за создание семенного фонда полезных растений Западной Сибири и Казахстана, обогащение отделов ботанического сада и другие научные исследования, а также за полувековое участие в деятельности Географического общества была присуждена премия имени М.В. Певцова [1].

Николай Алексеевич продолжает изучать засоренность сельскохозяйственных полей Омской области. Впоследствии совместно с Е.К. Левченко он написал книгу «Сорные травы Западной Сибири» (1965 г. - первое издание и 1972 г. - второе издание) [22; 23].

В середине 1960-х годов Николай Алексеевич выявил в окрестностях города Омска новый сорняк, случайно завезенный из Америки, - паслен трехцветковый ( Solanum triflorum ); выступив на третьем научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока с рекомендациями по борьбе с сорняком, предупредил его массовое распространение [24].

Серьезным испытанием в 1974-1979 гг. был перенос ботанического сада на новое место в связи со строительством моста через реку Иртыш и новой городской автодороги, затрагивающей сад. Это было связано с потерей многих видов растений.

Николай Алексеевич активно участвовал в общественной жизни. Десятки лет являлся членом совета Омского отделения Географического общества, членом областного и районного советов Общества охраны природы, совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, участвовал в создании «Красной книги СССР». Издавал буклеты, плакаты, информационные листки, призывающие бережно и аккуратно относиться к растениям.

Николай Алексеевич был участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и награждался медалями (в том числе большой серебряной медалью) и ценными подарками, а также пятью правительственными наградами. Более 42 лет он заведовал кафедрой ботаники Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова, умело направляя учебную, методическую, научно -исследовательскую и воспитательную работу коллектива. Более 63 лет являлся научным руководителем своего детища -ботанического сада.

На кафедре ботаники. Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова, 1976 г.

Слева направо: в первом ряду - Е.К. Левченко, Л.В. Березина, Н.А. Плотников, В.Н. Кравченко (заведующий кафедрой), О.Н. Маслюк; во втором ряду - И. Киселева, О. Кожевникова, В.Г. Шершнева, Л.С. Долгушина, М.И. Кабанцева, Л.А. Лисица

Николай Алексеевич был признанным знатоком дикорастущей флоры Омской области и Западной Сибири. Путешествия были его страстью, а растения – объектом любви. Он один из продолжателей дела знаменитого ботаника П.Н. Крылова.

Н.А. Плотников и В.Н. Кравченко со студентами, 1980 г.

В последние годы жизни Николай Алексеевич Плотников работал на одном из главных направлений ботанической науки – изучение и сохранение редких, исчезающих растений [25]. Ученый провел ревизию видового состава флоры Омской области и Западной Сибири, описав в научных работах «Редкие и исчезающие виды флоры Омской области и их охрана» [26; 27] 50 видов растений. Последним при жизни Николая Алексеевича явилось издание «Конспект флоры Омской области» [28]. Всего за 68-летний трудовой путь им было опубликовано 84 научные работы, издано 28 каталогов семян, создано фактически два ботанических сада.

Н.А. Плотников на занятиях по ботанике. Начало 1980-х годов

9 октября 1994 г. Николай Алексеевич Плотников ушел из жизни за несколько дней до своего 96-летия. В воспоминаниях коллег и студентов Николай Алексеевич остался добродушным, интеллигентным старцем, который при встрече с любым человеком приветствовал его поднятием шляпы и легким поклоном. На исходе своей жизни, когда зрение было утеряно, он безошибочно узнавал растения на ощупь! Николай Алексеевич Плотников дал знания по ботанике тысячам агрономов, вышедших из стен Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова, и привил любовь к растениям многим молодым энтузиастам. Он является знаковой личностью в истории Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, отметившего в 2018 г. 100-летий юбилей!

S.P. Chibis, N.I. Kuznets, N.K. Chernyavskaya

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Famous Siberian botanist-researcher – Nikolai Alexseevich Plotnikov

Список литературы Известный сибирский ботаник-исследователь - Николай Алексеевич Плотников

- Червоненко В.Н. Плотников Николай Алексеевич//Энциклопедия Омской области: в 3 т. -Т. 3. Омск в лицах, кн. 2: Л-Я. -Омск, 2011. -С. 454.

- Плотников Н.А. Результаты обследования сорной растительности на юге Алтайской губернии в 1924 г.//Труды Сибирской сельскохозяйственной академии. -Омск, 1925. -Т. IV. -С. 191-208.

- Мороз А.А. Плотников Николай Алексеевич (1898-1994)/А.А. Мороз//Агрономы: элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). -Омск, 2007. -С. 214-215.

- Лавров С.Д. Фенологические наблюдения в окрестностях Омска за первую половину 1927 года: монография/С.Д. Лавров, Н.А. Плотников. -Омск: Сиб. пед. биостанция, 1928. -11 с.

- Плотников Н.А. Ботанические экскурсии в районе Катон-Карагая/Н.А. Плотников//Работы Сибирской педагогической биостанции. -Омск, 1928. -Вып. 1. -С. 79-95.

- Плотников Н.А. Сорные травы и борьба с ними//Листки Сибирской транспортной педагогической биостанции. -Омск, 1929. -№ 1-3. -С. 25-27.

- Плотников Н.А. Работа кафедры ботаники, физиологии растений и сельскохозяйственной микробиологии за 40 лет/Н.А. Плотников, Л.И. Куликова//Труды Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова. -Омск, 1958. -Т. XXXII. -С. 44-50.

- Плотников Н.А. Бадан в Саянах/Н.А. Плотников, К.Е. Мурашкинский//Бадан в Сибирском крае. -Новосибирск, 1928. -С. 27-53.

- Сибирский сад -территория мечты/В.Н. Кумпан //Вестник Омского государственного аграрного университета. -Омск, 2008. -№ 1. -С. 85-88.

- Плотников Н.А. Житняки Балхашско-Алакульской котловины, их внутривидовое разнообразие в условиях обитания: дис. … канд. биол. наук/Н.А. Плотников. -Омск, 1939. -92 с.

- Плотников Н.А. Растительность кормовых угодий северных районов Омской области//Тезисы докладов XL научной конференции агрономического факультета. -Омск, 1958. -С. 66-68.

- Плотников Н.А. Растительность естественных лугов и пастбищ северных районов Омской области: (по данным обследования 1954-1958 гг.)//Известия Омского отделения Географического общества Союза ССР. Омск. -1961. -№ 4.-С. 51-61.

- Плотников Н.А. Растительность Сибири/Н.А. Плотников//Справочная книга агронома Сибири. -М., 1957. -Т. 1. -С. 123-165.

- Плотников Н.А. Некоторые представители дикой флоры, имеющие перспективное значение в декоративном садоводстве//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск. -1961. -№ 4.-С. 83-92.

- Плотников Н.А. От Омска до Ташкента в поисках дикорастущих полезных растений//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск. -1963. -№ 5.-С. 93-102.

- Плотников Н.А. Ботанические поисковые работы в Зайсанской котловине в предгорьях Саура и на Южно-Алтайском хребте летом 1963 г.//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск. -1965. -№ 7. -С. 79-87.

- Плотников Н.А. У истоков юннатского движения//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск. -1965. -№ 8. -С. 102.

- Плотников Н.А. Ботанический сад Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск, 1968. -Вып. 9 (16). -С. 140-146.

- Плотников Н.А. Об изменениях во флоре окрестностей г. Омска за 40-50 лет и необходимости организации природоохранных мероприятий/Н.А. Плотников//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск, 1972. -Вып. 10 (17). -С. 35-39.

- Плотников Н.А. Поисковые ботанические поездки в 1969-1970 гг.//Известия Омского отделения Географического общества СССР. -Омск, 1972. -Вып. 10 (17). -С. 42-44.

- Плотников Н.А. Ядовитые растения в травостоях Омской области//Труды Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова. -Омск, 1961. -Т. 43. -С. 33-47.

- Плотников Н.А. Сорные травы Западной Сибири: краткий определитель/Н.А. Плотников, Е.К. Левченко. -Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. -190 с.

- Плотников Н.А. Сорные травы Западной Сибири: (краткий определитель): учеб. пособие/Н.А. Плотников, Е.К. Левченко. -Омск, 1972. -228 с.

- Плотников Н.А. Новый американский сорняк паслен трехцветный (Solanum triflorum Nutt.) в окрестностях г. Омска//Материалы к третьему научному совещанию географов Сибири и Дальнего Востока. -Омск, 1966. -С. 54-57.

- Плотников Н.А. Охрана растений Омской области//Охрана растительного мира Сибири. -Новосибирск, 1981. -С. 47-53.

- Плотников Н.А. Редкие и исчезающие виды флоры Омской области и их охрана/Н.А. Плотников, Т.И. Зенюк, В.Н. Кравченко//Природа и экономика Омской области: тезисы докладов научной конференции. -Омск, 1989. -С. 121-124.

- Редкие и исчезающие растения Сибири/сост. В.П. Амельченко . -Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. -224 с.

- Плотников Н.А. Конспект флоры Омской области. -Новосибирск, 1992. -Деп. в ВИНИТИ. № 1762-В92. -70 с.