Ядерная зона речежанрового пространства российского законодательного дискурса

Автор: Мкртычян Светлана Викторовна, Лебедева Алина Алексеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается речежанровая модель российского законодательного дискурса: предлагаются жанровые и дискурсивные параметры моделирования; в соответствии с выделенными параметрами определяются речевые жанры ядерной зоны российского законодательного дискурса первого и второго порядка; привлекаются материалы компонентного анализа лексем, называющих рассматриваемые речевые жанры.

Законодательный дискурс, речевой жанр, моделирование дискурса, компонентный анализ, жанровые и дискурсивные параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/146282284

IDR: 146282284 | УДК: 81`42 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.134

Текст научной статьи Ядерная зона речежанрового пространства российского законодательного дискурса

Дискурсивные исследования в рамках речежанрового подхода представляют собой одно из актуальных направлений современной лингвистики, которая продолжает расширять границы функционализма, вовлекая в поле зрения новые тематические виды дискурса. Потенциальный интерес к исследованиям данного рода связан не столько с необходимостью теоретического осмысления категорий описания, сколько с проблематикой, затрагивающей оптимизацию коммуникации в широком смысле. Объектом нашего изучения является ЗД (здесь и далее ЗД — законодательный дискурс). Дискурс, связанный со сферой правовых отношений в целом, представлен в работах Л.А. Борисовой, М.Е. Жуковой, О.А. Крапивкиной, А.А. Чекалина, М.А. Ширинкиной. Специфика законодательного дискурса рассматривается в публикациях М.В. Батюшкиной, Л.В. Власовой, Е.З. Киреевой, Н.Ю. Мартышко, К.Х. Рекош.

Целью настоящей публикации является обсуждение полевой речежанровой модели российского ЗД.

В качестве предварительных замечаний примем некоторые терминологические допущения. В.Е. Чернявская определяет дискурс как «языковое выражение определённой общественной практики, упорядоченное и систематизированное использование языка, за которым встаёт особая идеологически и социально обусловленная ментальность» [13: 3]. Вслед за В.Е. Чернявской определим дискурс как систематизированную общность тематически связных зафиксированных текстов, влияние на которые оказывается определёнными экстралингвистическими факторами, такими как традиции (в том числе правовые традиции и ценности), «воля законодателя», культурные и деловые связи и т. д. Под ЗД понимается иерархически организованная система текстов нормативно-правовых актов в совокупности с прагматическими параметрами. Предлагаемая трактовка ЗД находится в русле идей Тверской семантикопрагматической школы И.П. Сусова, в рамках которой существенным является понятие «коммуникативно-прагматического пространства» [11: 24]. Речевой жанр рассматривается как единица структуры дискурса, которая представляет собой

- 134 -

«относительно устойчивый тип высказывания, выработанный определённой сферой использования языка» [1: 159].

ЗД является разновидностью юридического дискурса, который в классификациях дискурса считается институциональным. «Институциональный дискурс есть специализированная клишированная разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [7: 190]. С позиций интеракционной модели коммуникации «институциональный дискурс отличается жёсткой структурой при максимуме речевых ограничений и фиксированной сменой коммуникативных ролей» [10: 176].

По тематической принадлежности ЗД может считаться смежным с судебным и управленческим (административным) видами дискурсов.

Одним из методов изучения дискурса является моделирование. Модель в языкознании – «искусственно созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, имитирующее своим поведением (обычно в упрощённом виде) поведение какого-либо другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингвистических целях» [4]. А.Ф. Лосев писал о том, что основная задача лингвистического моделирования – «установление тех или иных структур, но не разыскивание новых языковых фактов, приведение в систему полученных эмпирическим путём языковых данных, что делает языковые категории более ясными, определёнными, максимально чётко сформулированными и систематизированными» [9: 52]. «Модель, воспроизводя какой-либо онтологически языковой объект, должна не столько схематизировать его, сколько генерировать новые знания об объекте» [2: 95].

Моделирование дискурса может осуществляться на основе различных параметров. Исходя из того, что речевой жанр признаётся структурной единицей дискурса, мы ставим перед собой задачу, во-первых, выявить и описать те признаки, которые могут считаться в большей степени типичными для ЗД, во-вторых, определить те речевые жанры, которые могут быть помещены в ядерную зону полевой модели ЗД как наиболее ярко отражающие существенные признаки самого ЗД. Здесь возникает вопрос о возможности корреляции дискурсивных и жанровых характеристик.

К существенным категориям, характеризующим дискурс, В.И. Карасик относит следующие: 1) участники общения (статусно-ролевые и ситуативнокоммуникативные характеристики); 2) условия общения (пресуппозиция, сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда); 3) организация общения (мотивы, цели, стратегии и др.); 4) способы общения (канал, режим, тональность, стиль, жанр) [7: 187]. Т.В. Шмелёва, разрабатывая анкету речевого жанра, называет семь параметров: 1) позиция адресанта; 2) позиция адресата; 3) диктумное содержание; 4) образ прошедшего; 5) образ будущего; 6) коммуникативные цели; 7) формальная организация и языковое воплощение [14].

С целью моделирования речежанрового пространства ЗД мы соотнесли дискурсивные и жанровые параметры.

-

1. «Участники общения» как дискурсивный параметр может быть соотнесён с «позицией адресата и адресанта» в анкете речевого жанра Т.В. Шмелёвой [14].

-

2. «Условия общения» могут быть соотнесены с «диктумным содержанием» речевого жанра, с «образом прошлого» и с «образом будущего». Ядерные речевые жанры ЗД обладают свойством атемпоральности ( «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования» [8]; активно используются конструкции с глаголами настоящего времени в значении постоянного) и инициальности (являются нормативной базой для принятия подзаконных правовых актов).

-

3. «Организация общения» включает в себя коммуникативную цель, мотивы, стратегии, ценности.

-

4. «Способы общения» (по В.И. Карасику) могут быть охарактеризованы через «формальную организацию» и «языковое воплощение речевого жанра» (по Т.В. Шмелёвой). Особенностью ЗД является письменный модус его существования. Речевые жанры ЗД содержат в себе все характеристики официально-делового функционального стиля, в частности, клишированные лексико-грамматические конструкции ( настоящий закон вступает в силу, установленный законом порядок, власть осуществляется, предусмотренные федеральным законом случаи и т. д.). Другой специфической чертой речевых жанров ЗД является стандартизация их структуры, составляющими которой являются следующие элементы: 1) наименование (определяет предмет и сферу регулирования закона); 2) наименование органа, принявшего закон, и дату принятия; 3) преамбулу (в преамбуле излагаются причины, мотивы и цели принятия данного закона); 4) нормативное содержание (это постановляющая часть закона, подразделяющаяся на статьи, части, пункты, подпункты); 5) указание на последствия нарушения данного закона (санкции), повлечённые несоблюдением требований правовой нормы (диспозиции); 6) указание на нормативные акты, подлежащие отмене в связи с принятием данного закона; 7) указание на порядок вступления данного закона в силу; 8) данные соответствующего должностного лица и его подпись.

Вопрос о концепции адресата и адресанта в законодательном дискурсе не может быть решён однозначно. Нормативно-правовые акты представляют собой формализацию общественного договора между обществом и государством, «между основными социальными слоями и группами нашего общества» [6]. Между тем, в тексте Конституции РФ прямо сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, <…> принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [8]. Одновременно с этим в различных нормативно-правовых актах есть указание на государство и его представителей как коллективного адресанта ( Президент РФ, Правительство РФ, Совет Федерации, Государственная Дума и др. наименования органов власти), а к позиции адресата тяготеет общество ( граждане, люди, народ, народы, население и др. лексемы). При этом адресант одновременно может выступать в роли адресата. Среди лексем, представляющих позицию адресата в тексте Конституции РФ, частотными можно считать следующие: гражданин (зафиксировано 29 раз), человек (24 употребления), местоимение-прилагательное каждый (31 употребление). Иными словами, специфика «участников общения» как дискурсивного параметра заключается в аутодиалогичности адресата/адресанта.

Т.В. Шмелёва выделяет четыре типа коммуникативных целей: информативные, императивные, этикетные и оценочные. Коммуникативные цели могут быть соотнесены с функциями речи, которые в концепции В.В. Виноградова выступают в качестве лингвистического основания классификации функциональных стилей (общение, сообщение, воздействие). По функционально-стилевой принадлежности речевые жанры ЗД относятся к официально-деловому стилю и выполняют функцию сообщения и воздействия, что соответствует информативной и императивной целям в терминологии Т.В. Шмелёвой.

Аксиологический компонент, в частности, содержится в Преамбуле Конституции РФ:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества …» [8]

В основу моделирования речежанрового пространства ЗД положен параметр юридической силы законодательного акта (который относится к третьей группе дискурсивных категорий - «организация общения»). Использование фактора не собственно лингвистического порядка как основание лингвистической классификации (в том числе и моделирования) в лингвистике не является новым. В частности, разграничение функциональных стилей осуществляется в первую очередь в зависимости от сферы общения.

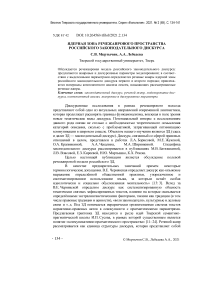

Систему законодательства Российской Федерации можно представить в виде иерархической схемы 1, где единицы, расположенные ближе к верхушке треугольника, имеют большую юридическую силу.

Схема 1. Иерархическая структура законодательства Российской Федерации [5]

Основанием моделирования ядерной зоны ЗД послужила система следующих параметров: юридическая сила документа, уникальность речевого жанра (т. е. представлен только одним текстом), аутодиалогичность адресанта/адресата, инициальный характер речевого жанра (т. е. является основой для создания подзаконных нормативных актов государственного уровня правового регулирования), атемпоральность изложения, клишированность конструкций, стандартизированность структуры, наличие аксиологических установок.

С опорой, с одной стороны, на перечисленные дискурсивные и речежанровые характеристики, с другой, — на иерархическую структуру законодательства РФ (см. схему 1) можно выделить ядерную зону российского ЗД, к которой относятся следующие речевые жанры: Конституция РФ, Федеральные законы и Федеральные кодексы , а также Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ . Перечисленные нормативно-правовые акты составляют правовую основу законодательства РФ. Прочие нормативно-правовые акты могут быть помещены в периферийную зону. Среди них, например, можно назвать следующие: акт палаты Федерального Собрания, апелляционное определение, временная инструкция, временное положение, временный порядок, выписка из приказа, выписка из форм, декларация, договор, доктрина, дополнение (дополнения), дополнительный протокол, Женевский акт, заключение, закон, закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, закон о внесении поправок в Устав (Конституцию) субъекта РФ, закон о поправках к Уставу, законопроект и др.

Ядерная зона ЗД может быть разделена на зоны первого и второго порядка. В зону первого порядка входит Конституция РФ как уникальный речевой жанр ЗД, в котором дискурсивные характеристики, обсуждённые выше, представлены в большей степени (инициальность, которая обусловлена юридической силой документа, аутодиалогичность адресанта/адресата, наличие аксиологических установок). Ядерную зону ЗД второго порядка составляют Федеральные законы , Федеральные кодексы , Указы Президента РФ , Постановления Правительства РФ.

Схема 2. Ядерная зона ЗД

Итак, ядерная зона речежанрового пространства российского законодательного дискурса может быть представлена в виде схемы 2.

Проанализируем лексемы, которые используются для наименования речевых жанров ядерной зоны ЗД, по данным словаря С.И. Ожегова: конституция , кодекс , закон , указ , постановление . Для этой цели воспользуемся методом компонентного анализа словарных дефиниций.

Конституция (лат. constitutio — «установление», «устройство») — основной закон государства, определяющий основы общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности граждан [12].

Закон — это постановление государственной власти, нормативный акт, принятый государственной властью; установленные государственной властью общеобязательные правила [12]. Законы регулируют наиболее важные общественные отношения и составляют основу системы права государства, обладая наибольшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех иных органов государства [3].

Кодекс (лат. codex — «собрание законов») — сводный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между собой, однородные общественные отношения [3].

Постановление — акт управления общенормативного содержания, издаваемый Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов Президента РФ [3] (тем не менее, постановления могут издаваться также и правительствами субъектов федерации).

Указ — собственное название наиболее важных актов, издаваемых главой государства (президентом).

Таблица 1. Компонентный анализ лексем ядерной зоны РЖ российского законодательного дискурса

|

семы |

лексема |

||||

|

конституция |

закон |

кодекс |

постановление |

указ |

|

|

нормативный акт |

+ |

+ |

|||

|

определяет основы общественного и государственного строя |

+ |

||||

|

основной закон государства |

+ |

||||

|

регулирует наиболее важные общественные отношения |

+ |

||||

|

систематизируются правовые нормы |

+ |

||||

|

издаётся Президентом РФ |

+ |

||||

|

издаётся Правительством РФ |

+ |

||||

|

постановление государственной власти |

+ |

||||

|

принят государственной властью |

+ |

||||

|

обладает наибольшей юридической силой |

+ |

||||

|

акт управления общенормативного содержания |

+ |

||||

|

сводный законодательный акт |

+ |

||||

|

название наиболее важных актов |

+ |

Как свидетельствует материал таблицы 1, в которой обобщены результаты компонентного анализа лексем, называющих речевые жанры ядерной зоны ЗД, разграничение перечисленных лексем затруднено. Словарные дефиниции слабо скоррелированы друг с другом: используются толкования, трактуемые одно через другое (закон — постановление ); не разграничиваются смежные понятия ( правовая норма, законодательный акт, важный акт) ; отсутствует общая логика трактовки понятия. Безусловно, формулирование дефиниций подобного рода — это кропотливая работа, требующая обращения к экспертному мнению специалистов.

Таким образом, предпринимая попытку определить ядерную зону речежанрового пространства ЗД, можно сделать ряд выводов:

-

1. Жанровые и дискурсивные характеристики могут быть скоррелированы и использованы для моделирования ЗД. К их числу относятся следующие характеристики: юридическая сила документа, уникальность речевого жанра, аутодиалогичность адресанта/адресата, инициальный характер речевого жанра, атемпоральность изложения, клишированность конструкций, стандартизированность структуры, наличие аксиологических установок.

-

2. В соответствии с выделенными параметрами к ядерной зоне ЗД относятся такие речевые жанры: Конституция РФ (ядерная зона первого порядка), Федеральные законы , Федеральные кодексы , Указы Президента РФ , Постановления Правительства РФ (ядерная зона второго порядка).

-

3. Данные из толковых словарей не дают валидного материала для разграничения лексем, называющих речевые жанры ядерной зоны ЗД. Словарные дефиниции могут быть уточнены с опорой на прагматические параметры, характеризующие ЗД. В этом смысле предпринимаемое исследование имеет перспективу не только для жанроведения и дискурс-анализа, но и для лексикографии.

Список литературы Ядерная зона речежанрового пространства российского законодательного дискурса

- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 1996. С. 159–206.

- Белоусов К.Н. Модельная лингвистика и проблемы моделирования языковой реальности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 11 (117). С. 94–97.

- Большой юридический словарь / URL: https://petroleks.ru/dictionar-ies/dict_big_law20.php (дата обращения: 05.10.2020).

- Булыгина Т.В., Крылов С.А. Модель // Лингвистический энциклопедический словарь / URL: http://tapemark.narod.ru/les/ (дата обращения: 30.03.2021).

- Википедия. Нормативный правовой акт / URL: https://ru.wikipe-dia.org/wiki/Нормативный_правовой_акт (дата обращения: 09.10.2020).

- Зорькин В.Д. Общественное доверие и его роль в функционировании правовой системы / URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=59 (дата обращения: 30.03.2021).

- Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистический и эмотивный аспекты. Волгоград: Перемена, 1998. С. 185–196.

- Конституция РФ 2020 с Комментариями / URL: http://constitutionrf.ru/ (дата обращения: 09.10.2020).

- Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 2010. 296 с.

- Макаров М.Л. Языковое общение в малой группе. Опыт интерпретативного анализа дискурса: дис. … д-ра филол. наук. Тверь: ТГУ, 1997. 420 с.

- Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник. Тверь, 1999. 248 с.

- Толковый словарь Ожегова / URL: https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 10.03.2021).

- Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие / Чернявская В.Е. М.: Флинта: Наука, 2006. 136 с.

- Шмелёва Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. 1997. Вып. 1. С. 88–98.