Японский костюм и его влияние на формирование новых конструктивных решений швейных изделий

Автор: Алибекова М.И., Сидоренко А.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 7-1 (46), 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализ современных модных тенденций и изучение коллекций известных модных домов и дизайнеров одежды установил актуальность японской тематики при создании женской одежды. Исследование семиотики цвета Японии представило ясное представление о возможности применения определенных цветов в разрабатываемых коллекциях для наиболее полного отражения духа страны восходящего Солнца в современной нарядной женской одежде.

Народный, национальный, современный, костюм, одежда

Короткий адрес: https://sciup.org/170187909

IDR: 170187909 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10857

Текст научной статьи Японский костюм и его влияние на формирование новых конструктивных решений швейных изделий

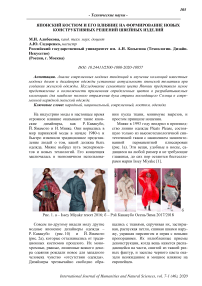

На индустрию моды в настоящее время огромное влияние оказывают такие японские дизайнеры, как Р. Кавакубо, Й. Ямамото и И. Мияке. Они ворвались в мир парижской моды в начале 1980-х и быстро изменили традиционное представление людей о том, какой должна быть одежда. Мияке выбрал путь экспериментов и новых технологий. Его концепция заключалась в экономичном использова- нии куска ткани, минимуме вырезов, и простом принципе ношения.

Мияке в 1993 году внедрил в производство линию одежды Pleats Please, состоящую только из высокотехнологичной синтетической ткани с нанесением запатентованной перманентной плиссировки (рис. 1а). Эти вещи, удобные в носке, садящиеся на любой размер и не требующие глаженья, до сих пор остаются бестселлерами марки Issey Miyake [1].

а

Рис. 1. а – Issey Miyake resort 2016; б – Рэй Кавакубо Осень/Зима 2017/2018

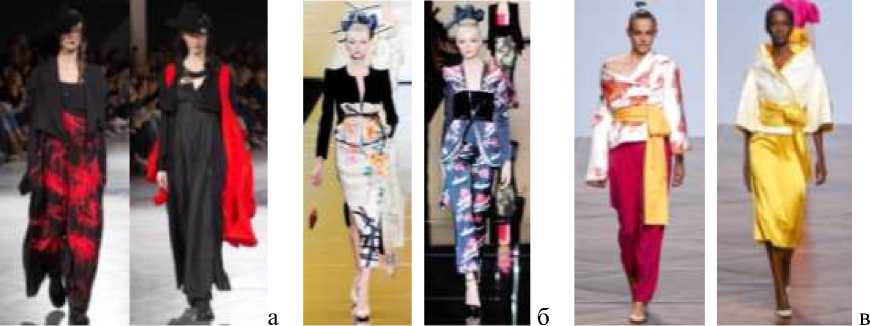

Совсем по-другому видели моду другие модные японские дизайнеры одежды – Р. Кавакубо (рис. 1б) и Й. Ямамото (рис. 2а), которые отталкивались от традиционных костюмов прошлого. Их монохромные, рваные, лишенные всякого декора одеяния рождали новое для западного человека чувство «отсутствия одежды». Дизайнеры чрезвычайно свободно обра- щались с тканями, скручивая их, застирывая, распуская петли, сшивая швами наружу, украшая пирсингом и играя с новыми пропорциями. Их излюбленные приемы деконструкции, когда вещь кажется распадающейся на части, сшитой из тканей разных фактур, и засилье черного цвета оказали неожиданное и мощное влияние на европейцев.

Рис. 2. а – Й. Ямамото Весна-Лето 2018 / Ready-to-Wear; б – Armani Prive Couture Fall 2011; в –V. Yudashkin весна-лето-2019

Огромное влияние оказала культура страны восходящего Солнца на творчество иностранных дизайнеров. Например, Д. Армани часто обращается в своих творениях к теме Востока. Итальянский модельер создал кутюрную коллекцию, посвященную культуре и традициям Японии. Д. Армани сделал колоритную и яркую коллекцию, воплотив в ней такие уникальные детали японской культуры, как традиционные зонтики, цветущая вишня и оригами. Классическим японским кимоно модельер предпочел изысканные платья и брючные костюмы из таких материалов, как шелк и бархат. Прекрасным акцентом такого образа по версии дизайнера может стать небольшой клатч или сумочка на изящной цепочке (рис. 2б).

В. Юдашкин в своей коллекции сезона весна-лето – 2019 представил коллекцию в светлых тонах, основными темами которой стали культура Японии и красота японского сада. Модельер включил в коллекцию летящие платья из шелка светлых оттенков и «расписные» платья, выполненные в технике аппликации по сетке (рис. 2в).

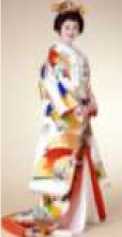

Анализ современных модных тенденций даёт нам ясное представление о том, что использование японской тематики в создании коллекции является крайне актуальной темой. Многие модные дизайнеры черпают вдохновение в истории страны восходящего Солнца. Японский национальный образ видится многим людям нашего времени как роскошно оформленное облачение. Дамские кимоно стали эмблемой утонченности и эстетизма японского традиционного костюма. Стоит заметить, что кимоно в том облике, который популярен сейчас, было сформировано только в начале 20 века. Путь становления японской одежды довольно увлекателен. На всем пути формирования на нее воздействовали множество моментов: климат, традиции, прогрессивные нововведения. На рубеже становления форма и конфигурация японского костюма были простыми и далекими от нынешних. Впрочем, как раз за это время установились две детали, которые прошли сквозь века до сегодняшних дней: простой крой, не соответствующий форме тела, а также идентичная форма наряда как для женщин, так и для мужчин.

Эпоха Хэйан (VIII – XII вв.) характеризуется появлением образа «кокуфу» – «японский стиль». Японский костюм проявился в очень большой многослойности, вызванной по нескольким причинам: религиозными обычаями, высоким положением знати и поиском уникальности в области традиционных принципов эстетики. Все люди испытывали желание выглядеть утонченно и изысканно. Результатом данного периода в культуре Японии явилось возникновение уникального образа – халата «косодэ» с узкими рукавами. Простолюдины надевали его в качестве верхней одежды, а богатые люди – в качестве нижнего слоя [2]. После передачи власти военным и появления института сёгуната в XII в. было обусловлено появление воен- ного костюма, как ведущего атрибута класса самураев. Японцы обязаны военному костюму появлением большого количества новых элементов одежды, используемых и поныне: носки «таби», кофта «хао-ри» (рис. 3а), пояс-шнур, перчатки и т.д.

Междоусобные войны способствовали быстрому распространению информации между различными участками страны, из-за чего одежда из различных регионов распространилась по всей Японии. Приход к власти самураев способствовал быстрой демократизации культуры. Самураями был введен в моду мужественный образ, и штаны «хакама» (рис. 3б) стали его обязательной частью [3].

Рис. 3. а - Хаори; б - Хакама; в - Кимоно; г - Хомоноги

б

в

С этого момента мужской костюм очень отличается от дамского, его окрас и украшения стали сдержаннее. Более того, лишь с этого момента действительно начали цениться оригинальность и уникальность собственного образа. В итоге длительного естественного отбора, под воздействием климата и социума, женщинами военного сословия был создан новый тип одежды. Они преобразили косодэ и начали надевать его как верхний костюм.

Косодэ представляло собой гораздо более удобный вариант одежды, чем прежде, поэтому японская элита, оценив инновации в костюме, стала активно перенимать данный стиль. К XVII в. халат с узкими рукавами стал основным видом одежды как у женщин, так и мужчин. Пришло время косодэ, и в дальнейшем мода развивалась, поставив в центр именно его. Ко-содэ был прост по своей форме, однако это компенсировалось большим количеством декоративных элементов [3].

Большую роль в становлении национального японского костюма сыграл традиционный театр Кабуки. Актеры приспосабливали ежедневную одежду для своих нужд, а простолюдины после заимствовали эти новшества. Как пример, под влиянием актеров, исполняющих женские роли, пояс начали делать очень широким и располагать выше линии талии, благодаря чему фигура выглядела стройнее [4].

Жители страны восходящего Солнца познакомились с культурой западных стран в середине XVI в. и на протяжении многих столетий она воздействовала на становление японского образа. Лишь с того момента, как европейская одежда была принята как официальная в XIX в., классический костюм начал осознаваться жителями Японии как национальный. На рубеже XIX и XX веков начал формироваться тот вид кимоно, который сейчас мир знает как японский национальный костюм. Впрочем, тогда он еще не был так формализован и его формы были менее жесткими. Наиболее важным отличием женского костюма начала XX в. от современного заключалось в том, что он был более многослойным. Как правило, вниз друг на друга надевали несколько контрастных по цвету кимоно, к которым подшивали воротники из узорчатых материалов. Одежду на каждый день и праздничную продавали в наборах из 2-х, 3-х или более слоев, подходящих друг к другу по цвету, - только данный комплект мог называться «кимоно» (рис. 3в).

С течением времени уходили внешние различия костюма бедных и богатых людей. Отличия одного костюма от другого теперь исходило из его назначения. Одеж- да стала делиться на два уровня по официальности: одежда для дома из простых материалов и праздничная из шелка с росписью и гербами. В начале XX в. появляется выходной нарядный ансамбль кимоно «хомонги» (рис. 3г), получивший широкое распространение, так как подходил для большинства моментов, когда женщине необходимо было куда-либо выйти [5].

Кимоно – это система, соединяющая в себе визуальные декоративные образы и смысловую нагрузку. Можно сказать, что кимоно умеет говорить. От кимоно человек может узнать о значимых событиях в истории, людях и многом другом. Существует несколько критериев при выборе кимоно – благоприятное значение, сезонность и соответствие моменту. Эти и иные основы сформировались испокон веков, но они и в наше время считаются основой дизайна национального костюма [6].

Таким образом, проведя исследования и анализ формирования традиционного японского костюма, были выявлены основные формообразующие черты образа, имеющие возможность применения в коллекции. Семантика цвета в народном костюме является одной из неизменных составляющих культуры, с помощью которой передаётся информация. Понимание цветовой символики определенной страны помогает яснее понимать ее менталитет, традиции, культуру, а также хорошо выстраивать деловые отношения [7]. Большинство явлений в японской культуре невозможно понять без учета семиотики цвета. Цвет является символом и способом передачи ведущих основ культуры, заключает информацию об уникальности исторического и культурного развития японцев, взаимодействии традиций, характерных культуре данного народа, особенностях видения и восприятия находящейся вокруг природы и реальности, а помимо этого и в системе ассоциаций и нравственно-эстетических ценностей, сформировавшихся в Японии [8]. Основными цветами в японской культуре являются белый, черный и красный. Красный означает «цвет утреннего неба», белый – «цвет неба после рассвета», а черный – «цвет ночного неба». В поднебесной основными цветами являлись: синий, красный, черный, желтый и белый. Спустя некоторое время фиолетовый цвет вошел в ранговую систему японского двора и стал обязательной частью костюма для аристократов. Таким образом, в Японии была образована система из шести основных цветов: белого, красного, черного, синего, желтого и фиолетового.

Анализируя мотивы народного костюма Японии, можно заметить, что большинство узоров были взяты из китайской культуры совместно с их смысловым значением [9]. Любой орнамент был обязан иметь также подходящим лексическим выражением. Традиции относить цвет и орнамент к определенному сезону сложились в IXXIV вв., когда происходило становление исключительно японской системы декора. В данный период времени узорам придавались другие значения, соответствующие традициями Японии. «Японизация» орнамента заключалась также в том, что в качестве мотивов начали использовать предметы из повседневной жизни, элементы флоры и фауны – сакура, хризантемы, клены, бабочки, мостики, зонты, веер и т.д., – которые изображали очень реалистично. Орнамент, используемый в костюме, должен был немного предварять сезон, которому он предназначался. Например, надеть кимоно с хризантемами, когда они в самом цвету, считалось неподобающим [10].

Итак, в ходе проведенного анализа современных модных тенденций и изучения коллекций известных модных домов и дизайнеров одежды установлена актуальность японской тематики при создании женской одежды. Также можно утверждать, что орнамент в Японии является одним из ключевых элементов, передающих определенный смысл. Орнамент отражает культуру данной страны и может быть использован при разработке образа в японском стиле. Анализ семиотики цвета Японии представил ясное представление о возможности применения определенных цветов в разрабатываемых коллекциях для наиболее полного отражения духа страны восходящего Солнца в современной нарядной женской одежде.

Список литературы Японский костюм и его влияние на формирование новых конструктивных решений швейных изделий

- Издательство Taschen - Issey Miyake, 2016. 512 с.

- Сэнгоку Мунэхиса. Дзюнихитоэ-но ханаси - Рассказы о дзюнихитоэ. - Токио: Фудзёкай сюппанся, 2000. - 264 с.

- Сидоренко А.Ю., Алибекова М.И. Простота кроя японского костюма в проектировании современной нарядной одежды // Электронное научно-практическое периодическое издание "Вестник современных исследований". - 2018. - № 12-13 (27). - С. 238-242.

- Сидоренко А.Ю., Алибекова М.И. Разработка коллекции женской нарядной одежды на основе исторического костюма Японии с применением методов комбинаторики и кинетизма // Сборник Всероссийского форума молодых исследователей "Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры 21 века". - 2019. Часть 3. С. 206-208

- Такацукаса Кумико. Фукусо бункаси - История костюма. Токио: Асакура сётэн, 1999. - 231 с.

- Японское общество: изменяющееся и неизменное / Рук. Проекта Э.В. Молодякова. - М., АИРО - XXI. 2014. - 300 с.

- Алибекова М.И. Цвет и его воздействие на человека// "Изделия легкой промышленности как средства повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями по здоровью: практические решения": сборник научных статей. - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. - С. 139-144.

- Шиманская А.С. Семиотика цвета в культуре Японии (диссертация). М., 2014. - 221 с.

- Алибекова М.И., Андреева Е.Г., Белгородский В.С. Архитектоника формы в композиции костюма. - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. - 221 с.

- Намики Сэйси. Нихон-но дэнто монъё - Японские традиционные орнаменты. - Токио: Токё бидзюцу, 2006. - 160 с.