Языковой ландшафт: город и толпа

Автор: Федорова Людмила Львовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации

Статья в выпуске: 6 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предлагается попытка приложить понятие языкового ландшафта к анализу разнородной языковой среды городской демонстрации, тем самым статическое понятие языко вого ландшафта города дополняется динамическим аспек том «живого текста».

Языковой ландшафт, коммуникативное событие, демонстрация, языковой регистр, языковая игра

Короткий адрес: https://sciup.org/147219135

IDR: 147219135 | УДК: 81-27

Текст научной статьи Языковой ландшафт: город и толпа

Понятие ландшафта подразумевает позицию наблюдателя, который движется в пространстве среди природных объектов, таких как горы, леса, озера, и тем самым обозревает статическую общую картину.

Термин «языковой ландшафт» (ЯЛ) используется в социолингвистике при описании многоязычия в разных регионах, обычно в мегаполисах 1. По определению, языковой ландшафт (Linguistic Landscape) – это «язык придорожных плакатов, рекламных щитов, табличек-названий улиц и площадей, вывесок на магазинах и общественных учреждениях… которые выполняют две основных функции: информативную и символическую» [Landry, Bourhis, 1997. P. 25]. Есть и более компактная формула: языковой ландшафт – это «использование письменного языка в городской сфере» [Gorter, 2006. P. 2].

Мы привыкли, что языковой ландшафт города – это то, что либо статично, либо ме- няется не часто 2. Однако современная жизнь города предлагает и другой аспект для наблюдателя: «живые тексты» плакатов в процессе демонстраций и митингов, и этот аспект не менее значим для социолингвистической оценки.

Мы будем понимать под языковым ландшафтом все множество графических и письменных знаков и текстов, которые доступны наблюдателю в общественном пространстве.

Статический языковой ландшафт: языковое и графическое смешение

Статический языковой ландшафт современной Москвы тоже более изменчив, чем раньше: уличные вывески и реклама регулярно меняются, стремясь соответствовать духу времени. В многоязыком и графически разнообразном воплощении на рекламных щитах присутствуют значимые и узнаваемые

Рис. 1. Новый Арбат, апрель 2012 г.

Рис. 2. «Недремлющее око» Николая Валуева

образы. Конечно, основная функция подобных знаков – информация, но, несомненно, здесь присутствует и символическая функция – презентация социальной группы автора (точнее для рекламы – заказчика, см.: [Левинсон, 1996]) и целевого адресата, что и определяет выбор языка и графического стиля. И этот выбор оказывается гораздо более свободным и креативным, чем 25 лет назад.

Новый Арбат – один из центральных проспектов Москвы. Его статический ландшафт образует смешение языков на вывесках и в рекламе. Взгляд наблюдателя в апреле 2012 г. отмечал яркие контрасты и смешение языков:

-

• русский – английский: РЕСТОРАН – fish & sea food – GLOBO;

-

• русский – французский: Почувствуй себя любимой – CARTE D’OR.

Графические системы могут смешиваться даже внутри слова: Zю кафе – кафе, специализирующееся на восточной кухне (китайской, тайской и др.); его название – игровая попытка транскрипции китайского названия ( jiu = цзю = ‘9’).

Предполагается, что целевая аудитория сумеет прочесть названия, узнать бренды, оценить языковую игру (рис. 1) 3.

На рекламных щитах присутствуют популярные персонажи, как бы свидетельствуя

Рис. 3. Контрасты о надежности рекламируемых услуг: Брюс Уиллис подтверждает декларированное обещание Trust банка: «Кредит за 10 минут»; глаз Николая Валуева (рис. 2) появляется на рекламе МТС: «Я слежу, чтобы москвичи говорили бесплатно». Знакомые лица внушают доверие.

Встречаются и объявления, предназначенные для жителей и просто прохожих: « Осторожно , сосульки! ». Они не используют обычно ярких красок и специальных выразительных средств, вступая в значимый контраст с разноцветными рекламными надписями на той же стене: «ПЫЛКАЯBOSCO-ВЕСНА» (рис. 3).

Подобные разноязыкие образы и создают статический языковой ландшафт Арбата, который меняется, хотя и незначительно, от сезона к сезону.

Динамический языковой ландшафт: функции и типы

Динамический ландшафт – явление стихийное, возникающее во время демонстраций. Его формируют демонстранты с лозунгами над толпой, движущейся, как река вдоль знакомых берегов: Дом Книги, кинотеатр «Октябрь», Весна, Аптека – и Dunkin Donats / Данкин Донатс, Честерфилд, Ситибанк, Елки-Палки, 8 Первых Свиданий, Место вашей рекламы. А в лозунгах – Москва слезам не верит , Don ’ t you cry tonight! Россия может быть лучше , God save the Queen! Наблюдаем Арбат в митингах зимой 2011–2012 гг.: кроме лозунгов ЯЛ создают знамена, цветные шарики, ленты, цветы, портреты деятелей, картинки сказочных героев. Плакаты часто сочетают рисуночные образы и текст – требования, декларации, цитаты, цифры, даже поэтические строки. Здесь сплетается множество семиотических кодов: значимы цвета и их сочетания, графические стили и, конечно, тексты.

По ходу движения демонстрации тексты лозунгов вступают в конфликт с текстами рекламы: «Выбора нет ...» – «Стань фермером!». Или рекламный текст «“Все включено” по всей России», который читается как приобщение страны к событиям в Москве (рис. 4).

Общей чертой статического и динамического ландшафта является то, что они открыты всем. В отличие от уличных вывесок и афиш главная функция лозунгов, очевидно, не информативная, а воздействующая: многие тексты содержат прямой или скрытый императив («ОТМЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ!», «ХВАТИТ НАС ТРОЛЛИТЬ!», «Освободите Добби от непосильной работы!», «Мир! Добро! Любовь!»).

Однако во время митинга его целевой адресат недоступен, в этом состоит особенность демонстрации как акта пред-коммуникации (в известной схеме коммуникативного акта Р. Якобсона [1975] один из компонентов – контакт, обеспечивающий взаимодействие коммуникантов; как раз здесь контакт отсутствует, так что демонстрация является по преимуществу актом самовыражения,

Рис. 4. Митингует Москва – все включено по всей России

направленным на опосредованное воздействие [Федорова, 2004. C. 130–133, 145–147]). Но функция воздействия не единственная, важной является и символическая, в контексте геосемиотики воплощающая «системы социального позиционирования и борьбы за гегемонию как на межличностном, так и на групповом уровне» [Scollon, Scollon, 2003. Р. 7]. В ходе демонстрации как сложном коммуникативном событии реализуется по крайней мере 4 типа позиционирования:

-

1) между ее участниками как коллективным адресантом и властью как целевым адресатом – при отсутствии непосредственного контакта;

-

2) между лидером и толпой – в асимметричном взаимодействии;

-

3) между каждым участником и целевым адресатом;

-

4) между самими участниками, в толпе.

Рассмотрим их подробнее.

Первый тип не является, строго говоря, коммуникацией, это демонстрация – здесь нет и не предполагается контакта с адресатом. Тем не менее ее цель – оказать влияние на власть. Способ воздействия – декларация от коллективного адресанта, отмеченного грамматическим множественным числом:

-

• « Мы не оппозиция ,

Мы твои работодатели.

Мы не протестуем ,

Мы тебя увольняем »;

-

• « – Мы к тебе пришли , Пуу! »;

-

• « Мы не немы »;

-

• « Мы за честные амфоры! »

Однако при отсутствии прямого контакта с целевым адресатом эти декларации – прежде всего акт самовыражения. Сила воздействия пропорциональна числу голосов.

Есть и суррогатный адресат – полиция, без права голоса, но с правом действия.

Второй тип – собственно коммуникация между лидером на трибуне и толпой, но это коммуникация асимметрична. Цель говорящего – добиться поддержки. Толпа – это коллективный адресат с небольшим набором коммуникативных возможностей:

-

• поддержка лидера – скандирование лозунгов, прямые ответы на вопросы – «Да», «Нет»;

-

• реакция неподдержки и осуждения -освистание, скандирование «УХОДИ!»;

-

• «народ безмолвствует» (отказ от коммуникации с позиции нижестоящего).

Сила такого взаимодействия - это сила унисона; она может быть велика и производить устрашающий эффект на свидетелей, но может помочь донести сообщение до целевого адресата.

Третий тип позиционирования - между каждым участником с плакатом и целевым адресатом. Это опять ситуация демонстрации: каждый несет свое сообщение - речь или лозунг, обращенные к власти, но на равных. Иерархия отсутствует, обращение имеет неформальный характер - это стирание границ формального и неформального общения также отражает нарушение границ, выход за пределы кооперативного общения (об этом также см.: [Федорова, 2012]). Лозунги могут быть ответами на высказывания власти или инициальными акциями. Цель каждого такого участника - быть в итоге замеченным, услышанным адресатом. Его стратегия - самовыражение. Множество голосов с самыми разными интонациями и регистрами создает таким образом полифонию протеста, не сливаясь в унисон.

-

• «Я тебе , конечно , “ верю ”, Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел -Это наш с тобой секрет...

Наблюдатель »;

-

• «ПАЦАНЫ, пора подвинуться».

Четвертый тип - непосредственная коммуникация между демонстрантами в толпе. Здесь происходит взаимодействие солидарного типа, среди равных, взаимная поддержка, эмоциональная оценка плакатов, соревновательность, шутки. Все это придает общению карнавальный характер народного праздника (по Бахтину). Цель такого общения - приобретение сторонников, единомышленников, приобщение, солидарность (рис. 5).

-

• « Россия может быть лучше! »;

-

• «Люди! Улыбайтесь , Обнимайтесь , Любите друг друга » .

Рис. 5. Солидарное общение

Языковые регистры

Это лишь общий набросок расстановки сил в ситуации демонстрации. От него можно перейти к анализу языкового употребления. Его цель – показать многообразие регистров, использованных в текстах, и тем самым проиллюстрировать один из своеобразных типов коммуникации – многоголосие солидарности.

«Языковой ландшафт отражает социолингвистический расклад в обществе (использование особых языков), а также динамические процессы между языком и его пользователями» [Kotze, Plessis, 2010. P. 72– 73]. Об особых языках здесь говорится как о регистрах речи, которые выбирают говорящие в соответствии со своими ролями. «Каждый регистр помогает вам выразить свою идентичность в определенное время или в определенном месте – то, как вы стремитесь представить себя другим» [Wardhaugh, 2002. P. 51]. Регистр в нашем понимании предполагает использование определенного стиля в соответствии с реальной позицией говорящего или со смещением позиции, т. е. стилизацию, игровую, ироническую, а также особую стилистическую окраску, придаваемую высказыванию, типа: уничижительно , фамильярно.

Динамический ландшафт создается разнообразием регистров, используемых демонстрантами. В геосемиотическом аспекте они отражают позиции демонстрантов и целевого адресата [Scollon, Scollon, 2003]. Но не только. В социокультурном аспекте выбор регистра работает в основном на символическую функцию: представить действующих лиц (говорящего, автора, коллективного адресанта, наблюдателя) в принятых ими ролях («МЫ – ГРАЖДАНЕ», «Сетевые хомячки за честные выборы!», «Скажите, а в вашей стране можно делить на ноль?» – от имени инопланетянина). Здесь маски оказываются особенно символичны.

Можно проиллюстрировать некоторые регистры в соответствии с принятыми масками.

-

1 . «Мудрый селянин» – разговорно-сниженный (народно-поэтический) стиль. Здесь обыгрываются пословицы и поговорки, детские стишки, используются прямые цитации:

-

• « Солнце на лето – Путина нету! »

(ср.: зима на мороз );

-

• « Баба с возу , кобыле легче! »;

-

• « Кто обзывается ,

Сам так называется! »;

-

• « Дедушка Мороз , пожалуйста ,

Подари нам честных и мудрых правителей! »

-

• « Нельзя молиться за царя Ирода –

-

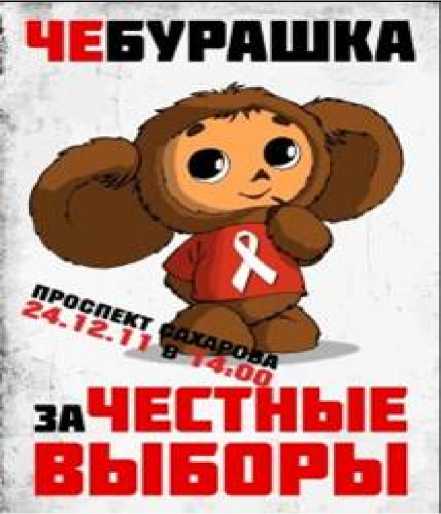

2. «Рассерженные граждане» – общий жаргон. Ярлык «рассерженные граждане» объединил горожан, которые почувствовали себя оскорбленными отношением власти к себе как бессловесной толпе. Их языковой регистр – обычный сленг, общий жаргон, допускающий просторечия, негативную экспрессивность, фамильярность в обращениях, нестандартную орфографию. Он не лишен иронии и сарказма.

Богородица не велит! »

Атмосфера народного праздника подчеркивается и атрибутами карусели – детскими игрушками, большим красным зонтом с надписью «карусель» – именно образ карусели стал метафорой нечестных выборов.

-

• ДОСТАЛА ЭТА ВЛАСТЬ!

ЗАБИРАЙТЕ СЕБЕ

ЭТОТ МАЛЫЙ БИЗНЕС

И САМИ РАБОТАЙТЕ!»;

-

• «МЫ – НЕ ОППОЗИЦИЯ,

МЫ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛИ!»

-

• « 146% ( тролль )

ХВАТИТ НАС ТРОЛЛИТЬ!»

-

• «У нас в стране работы нету –

Спасибо Путину за это!»

-

• «Жду с нетерпеньем конца света –

Спасибо Путину за это!»

-

• «Я не хожу на все эти митинги-

- шмитинги

-

3. «Сетевые хомячки» – сетевой сленг. Специальный регистр «сетевых хомячков» – это другая разновидность сленга, сленг ин-тернет-пользователей. Он отмечен присутствием неологизмов, англицизмов, для него характерны ирония, языковая игра, мемы, графическая экспрессивность.

Но достало даже меня!»

-

• «Владимир Владимирович,

самое время #укантропопить ваше #сосаети!»;

-

• «Чуров, твои 146% не лезут в твитт!»;

-

• «Чур-Off!»;

-

• «Сетевые хомячки за честные выбо

ры!»;

-

• «Хомяк расправил плечи».

-

4. Сказочно-иронический стиль. Это игра со сказочными и литературными персонажами на карнавальном «празднике непослушания». В качестве прецедентных выступают

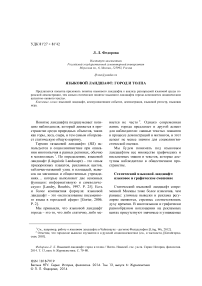

Рис. 7. Честный Чебурашка

Рис. 6. Вспоминая Стивенсона...

тексты Киплинга и Роулинг, Стивенсона и Милна, Сент-Экзюпери и Гарсия Маркеса. Их персонажи нередко получают и рисуночное воплощение (рис. 6).

-

• «Мы не бандерлоги,да и вы совсем

не Мудрый Каа»;

-

• «ВИННИ-ПУ нас всех НАДУЛ!»;

-

• «УДАВ, уползай!Миллион бандерло

гов идут к тебе!»;

-

• «Освободите Добби от непосильной

работы!»;

-

• «Хватит кормить удава!»;

-

• «17 человек на одну бюллетень.

-

5. Активный политический язык. Один из главных голосов в полифонии протеста -

- Рис. 8. Свидетель выборов

Йохо-хо! И Владмир Чуров!»

(ср.: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому!»).

Общую позицию протестующих укрепляют и поддерживают символические «свидетели» - виртуальные персонажи: Чебурашка (рис. 7), белый медведь, прикрывающий лапами глаза («Он только что узнал, что является символом Единой России»), Ктулху, инопланетянин.

Рис. 9. Протест преподавателей это голос активных граждан, использующих политический язык (рис. 8). Этот регистр соответствует активной политической позиции, без игровой маски. В нем присутствуют определения и лаконичные формулы, призывы к действию – императивы; он часто афористичен, использует метафоры: амфоры, карусель, космонавты. Есть плакаты свидетелей выборов, наблюдателей (рис. 9):

-

• «Я – свидетель!»;

-

• «Путинизм есть феодальная власть

-

6. Высокий регистр. Этот регистр близок к предшествующему по искренности и серьезности, отсутствию игры. Для него характерны цитаты классических текстов и призывы, но не политического, а общечеловеческого, гуманистического характера.

плюс коррупционизация всей страны!» (ср.: «Социализм – это советская власть плюс электрификация всей страны»).

-

• «Нам не нужно тирана-вождя,

Нам не нужно царя.

Все, что лучшее в нас –

Вопреки, а не благодаря.

( Е. Евтушенко )»;

-

• «Человек должен быть порядочным.

-

7. Сторонний наблюдатель – смена языка. Это особое игровое позиционирование, как будто бы исходящее от внешнего наблюдателя, и оно позволяет переключение на иностранный язык: чаще всего английский, но присутствуют и французский и немецкий. Такая смена языка символизирует роль иностранного наблюдателя, однако используется русскими и имеет целью быть понятной для русских.

Это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости.

Фазиль Искандер ».

-

• «Ходорковский GO HOME!»;

-

• «Putler Kaputt»;

-

• «GOODBYE, PUTIN!»;

-

• «Pussy vs Putin»;

-

• «Putin and Teddy, Escape!»;

-

• «No Putin, No cry!».

Языковое творчество

Итак, многоголосие динамического ландшафта показывает разнообразие игровых позиций в пределах объединенной социальной позиции – солидарных протестантов.

Они используют стратегии неформального общения, приемы снижения позиции адресата, смеховые и каламбурные языковые приемы. На последних кратко остановимся.

Языковое творчество в текстах проявляется в активном словообразовании, где наряду со стандартной аффиксацией (типа путинизм ) и прозрачным словосложением без соединительной гласной ( путинюгенд , пу-тинсплин ) используются игровые приемы: словосложение методом блендинга, т. е. с усечением и объединением основ ( ампутина-ция , медвепут , путинг , антипуссинг , пут-лер , остопутело ); созвучием парных основ ( митинги-шмитинги ); каламбурное переосмысление аббревиатуры (ВВП), моделирование по имени-образцу ( Винни-Пу , Пуу ); каламбурное переосмысление основ ( нас оПУТали ; нас не заПУТаешь ; путиница в протоколах , все очуровательно ). Некоторые удачные метафоры становятся знаковыми метками событий и людей: карусель , амфоры , космонавты , троллить ; и даже грамматические нарушения – распространенными мемами (« Мы стали более теплее одеваться »).

Некоторые выводы

Понятие языкового ландшафта может быть дополнено социолингвистическим описанием динамического аспекта – текстов плакатов и лозунгов во время митингов и демонстраций. Если для статического языкового ландшафта наиболее важна информативная функция, то для динамического – функция воздействия. При этом в обоих аспектах присутствует, хотя и в разной степени, символическая функция, отражающая социальные позиции участников.

Митинговая коммуникация – сложный процесс, включающий ситуации демонстрации и собственно коммуникации с разной расстановкой социальных позиций участников. Одной из главных стратегий неформального общения является самовыражение.

Социальное позиционирование участников проявляется в использовании разных языковых регистров и масок: от народнопоэтического стиля до активного политического языка, от сленга до высокой поэзии. Использование масок и разных регистров придает общению карнавальный характер народного праздника (по Бахтину).

Языковое творчество использует разнообразные приемы и служит созданию сме-хового эффекта.

Список литературы Языковой ландшафт: город и толпа

- Китайгородская М. В. Активные социолингвистические процессы в сфере городских наименований: московские вывески//Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация/Под ред. Л. П. Крысина. М., 2003. С. 127-148.

- Федорова Л. Л. Семиотика: Учеб.-метод. модуль. М., 2004. 356 с.

- Федорова Л. Л. Формальное и неформальное общение: структура и границы//Русский язык сегодня/Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН; под ред. Н. Н. Розановой. М.: Флинта: Наука, 2012. Вып. 5: Проблемы речевого общения. С. 395-405.

- Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193-230.

- Gorter D. Introduction. The Study of Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism//International Journal of Multilinguilism. 2006. Vol. 3. Р. 1-6.

- Kotze C.-R., Plessis T. du. Language Visibility in the Xhariep: A Comparison of the Linguistic Landscape of Three Neighboring Towns//Language Matters. 2010. Vol. 41. Р. 72-96.

- Landry R., Bourhis R. Linguistics Landscapes and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study//Journal of Language and Social Psychology. 1997. Vol. 16. Р. 23-49.

- Ling G., Ming-Hisuan Wu. Linguistic Landscape and Heritage Language Literacy Education: A Case Study of Linguistic Rescaling in Philadelphia Chinatown//Written language and Literacy. 2012. Vol. 15 (1). P. 114-140.

- Scollon R., Scollon S. W. Discourses in Place: Language in the Material World. L.: Routledge, 2003. 258 р.

- Wardhaug R. An Introduction to Sociolinguistics. 4th ed. Blackwell Publishers, 2002. 408 р.