Эффект анкоринга в развитии представлений о кредите

Автор: Бураков Д.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-1 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается воздействие эффекта якорение на тенденции в развитии представлений о кредите. Мы приходим к выводу о том, что совокупность взаимосвязанных точек опоры оказывает существенное воздействие на развитие научной мысли о кредите. Представлен анализ развития мысли о кредите и определены его особенности.

Кредит, кредитный рынок, теория перспектив, ограниченная рациональность, анкоринг

Короткий адрес: https://sciup.org/140106489

IDR: 140106489

Текст научной статьи Эффект анкоринга в развитии представлений о кредите

Когнитивные эффекты и отклонения, оказывающие влияние на принимаемые решения и выносимые суждения, присущи не только рыночным агентам, но и любой личности, в том числе и в особенности отчетливо они проявляются в научно-исследовательской деятельности.

Перед тем, как перейти к обобщенному анализу каждого из данных «якорей», имеет смысл обратиться к иерархичному подходу, предложенному Д. Лайбсоном и попытаться дать классификацию данным точкам опор («якорей»).

В представлении автора, во избежание углубления в основы референтно-контекстного подхода, ограничимся общей классификацией данных ориентиров. Все они могут быть подразделены на четыре вида:

-

• мотивационные;

-

• когнитивные;

-

• чувственные;

-

• контекстные.

Сразу стоит отметить, что данные группы ориентиров находятся в тесном взаимодействии, и выделить их горизантально-вертикальную иерархию видится особенно сложным.

Исследователь, сталкиваясь с необходимостью вынесения суждений по тому или иному вопросу, выдвигая гипотезу с целью описания, объяснения и разрешения поставленной проблемы, так или иначе, вынужден обосновывать именно те или иные подходы, фактически мотивировать выносимое суждение. Отсюда весьма логичным видится наличие мотивационных ориентиров. Условно можно выделить несколько видов:

-

• Принцип выгодности;

-

• Принцип затратности;

-

• Принцип непредвзятости;

-

• Принцип непротиворечивости.

Самой главной опасностью при вынесении исследовательского суждения является принцип выгодности . Развитие научной экономической мысли полно такого рода примеров – монетарные представления Дж. Ло, меркантилистская мысль, работы А. Смита и Д. Рикардо, в первую очередь отражают определенные группы интересов.

Принцип затратности связан с полнотой раскрытия проблемы. Достаточно часто исследователи ограничиваются анализом существующего «мейнстрима», полагаясь на его нерушимый авторитет и истинность. Второй аспект связан с логикой упрощения проводимого анализа. В большинстве случаев, идеи и взгляды анализируемого исследователя сводятся к основным постулатам, в то время как комплексный характер анализа остается за бортом.

Принцип непредвзятости являет собой основу анализа, очищенную от конфликта интересов. Однако лежащая порой на поверхности предвзятость является «вещью в себе». В основе могут лежать когнитивные и чувственные ориентиры.

Принцип непротиворечивости также связан с базовым уравнением человеческой психики – «выгоды-убытки» (gains-losses). Активная критика представлений других исследователей приведет неизбежно к ответной негативной реакции. В большинстве случаев принцип непротиворечивости является либо следствием неуверенности в себе, либо что не противоречит первому, неважным знанием предмета исследования. Возможны также другие причины непротиворечивости идей исследователя, связанные с различными контекстными ориентирами (идеология или религия, например).

Достаточно полно на сегодняшний день исследованы контекстные, преимущественно внешние ориентиры (в работах Т. Куна, например). Пытаясь обобщить, выделим:

-

• Идеологический ориентир;

-

• Религиозный ориентир;

-

• Ценностный ориентир;

-

• Парадигмальный контекст;

-

• Социальный контекст;

Идеологический ориентир наиболее полное свое отражение в рамках динамики научно-исследовательской мысли нашел в странах советского лагеря, где большая часть исследований несла в себе на методологическом уровне отпечаток диалектического материализма. Достаточно обратиться к научным представлениям о деньгах и кредите для подкрепления данного тезиса.1 Взаимодействие идеологического ориентира и принципа выгодности породило критику буржуазных теорий капитализма в работах А. Ланде, Э. Брегеля и др.

Религиозный ориентир достаточно долгое время господствовал в системе экономических представлений. Фактически священные писания становились отправной точкой для вынесения суждений не только по определенным вопросам, но и для становления методологии анализа. Наиболее сильно влияние религии ощутимо в представлениях схоластов 1416 веков по вопросу ссудного процента, представлениях о труде и производстве, спросе и предложении. Равно также отличия в религиозных представлениях влияло на суждения исследователей. Результатом господства Кальвинизма в Англии становится трудовая теория стоимости А. Смита, в то время как континентальная Европа, находившаяся под влиянием Католицизма, основной акцент в теории ценности, а соответственно, в определении цены блага делала на субъективную оценку блага потребителем.

Ценностный ориентир выступает для исследователя своеобразным внутренним источником ценза. Однако стоит отметить, что формирование системы ценности является в данном случае следствием взаимодействия социального, гео-климатического и идеологического ориентиров. Доказательством служит разнообразие подходов к определению капитала и богатства нации. Физиократы отдавали дань земле. Смитианская и рикардианская мысль во главе ставили труд. Инфляционисты конца 17 века считали капиталом деньги. Немецкая историческая школа делала акцент на нематериальном (в том числе и человеческом) капитале.

Парадигмальный контекст является частной формой социального контекста и связан с господствующей системой видения, инструментов анализа явлений определенного рода. Вкупе с принципом выгодности, он достаточно полно дает ответ на вопрос о том, почему определенные школы мысли достаточно долго являются господствующими и доминирующими. Необходимо помнить, что помимо исследовательского аспекта, ученый является и человеком, и ничто человеческое, следовательно, ему не чуждо. Отсюда вытекает ответ на вопрос о том, почему многие начинающие исследователи с достаточно радикальными и отстраненными от существующей мысли взглядами, со временем отказываются от своих идей и переходят в русло господствующей парадигмы (А. Ган, Р. Монтескье, А. Гальяни, например).

Социальный контекст является еще одним важным ориентиром, определяющим характер научных суждений. Принадлежность к тому или иному социальному классу, ментальность общества накладывают отпечатки на разрабатываемые идеи. В данном случае ярким примером является сам К. Маркс.

Однако если мотивационные и контекстные ориентиры могут определить направленность и окрас суждений исследователя, то система аргументации и их объяснение остается за скобками нашего уравнения. В силу этого, имеет смысл выделить третью группу, по всей вероятности, самую важную, ориентиров – когнитивную (методологическую). В её состав входят:

-

• Принцип экстраполяции;

-

• Принцип изоляции;

-

• Принцип рационализации;

-

• Принцип упрощения;

-

• Принцип сопротивления;

-

• Принцип определенности;

-

• Принцип комплексности.

Данные ориентиры являются средством описания не столько «окраса» суждения, позитивного или негативного по отношению к проблеме, сколько глубины и структуры. Именно за счет них и формируется парадигма, ядро научной школы, обрастающее защитным поясом и эвристиками.

Принцип экстраполяции является одним из самых опасных, но наиболее излюбленных методов исследователей. Исследуя проблему на микроуровне и найдя решение в частном, отдельно взятом случае, исследователь может воспользоваться данным принципом и перевести результаты микроуровня на макроуровень, таким образом, подменяя решение всей проблемы, решением отдельного элемента.

Принцип изоляции является излюбленным методом классической школы экономики. Пытаясь решить поставленную задачу, создается система допущений и требований, обычно сильно отличных от реальности, в рамках которых постулируется модель, описывающая и объясняющая тот или иной феномен.

Принцип рационализации сводится к особенности исследователя через систему научных суждений обосновать точку зрения, которая ему кажется верной, но не может быть объяснена ни одним из существующих методов изучения. Яркими примерами являются недавно изобретенные науки «Эконофизика» и «Математическая история».

Суть принципа упрощения сводится к попытке выстраивания аллегорических аналогий, которыми достаточно часто пользовались схоласты и инфляционисты.1 Однако принцип упрощения не ограничивается аналогиями, но простирается дальше. Яркой попыткой упрощения является ряд допущений классических моделей – о полной рациональности, учете всего объема информации, принятии и обработки и учета данной информации при принятии решения и т.д.

Принцип определенности отражает тенденции движения научных суждений от однозначно определенных фактов, к менее однозначным, но более определенным. Ярким примером является предпочтение современной экономической науки качественного анализа количественному. Т.к. качественный анализ предполагает изначальную комплексность и высокий уровень неопределенности, математические модели, подчиняющиеся воли и желанию исследователя воссоздадут определенную картину, описывающую ту или иную проблему, в то время как качественный анализ изначально ставит допущение о невозможности более или менее точного предсказания динамики развития.

Принцип комплексности представляет собой стремление исследователя анализировать проблемы во всех формах проявления в рамках системного видения. В данном случае крайне наглядным выглядит разделение американской и континентальной школ в исследовании кредита.

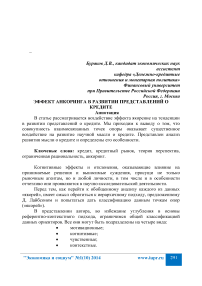

Движение мысли о кредите в призме референтно-контекстной модели

Отталкиваясь от вышеизложенного, имеет смысл наглядно показать динамику развития мысли исследователей о категории «кредит». В свете проведенного исследования достаточно четким видится возможность выделения с точки зрения когнитивных ориентиров двух направлений движения. Причем в первом случае, якорем выступает функциональный ориентир (принцип выгодности), в то время как второе направления движения мысли о кредите ставит основным ориентиром принцип непредвзятости и комплексности.

Отсюда достаточно четко выделяются два направления движения. В то время как американская и английская школы акцентируют внимание на отдельных частных проблемах функционирования определенных кредитных институтов, немецкая историческая, советская и ныне российская школа кредита в рамках методологии придерживается комплексного системного подхода, что позволяет найти общие камни преткновения для всех форм проявления кредитных отношений (Рис.2).

На основе анализа различных подходов исследователей четко видны тренды направления мысли, однако повороты трендов в современных условиях показывают неоднозначность динамики развития мысли о кредите.

В то время как еще в 1975г. проф. Лаврушин О.И. говорил о необходимости использования творческого потенциала кредита и необратимости его регулирования, американская экономическая мысль дошла до данных выводов, лишь миновав Великую Рецессию 2007-2009гг.

Логичным видится, что фундаментальные системные исследования категорий экономических отношений являются приоритетом, равно как и ориентиры комплексности и непредвзятости выносимых современными учеными суждений, т.к. в их отсутствии субституты количественного анализа и оценки приведут к выхолащиванию фундаментального теоретического анализа, результатом чего станет фрагментарность, обрывочность и неполнота знания.

Подводя итог проведенного исследования, имеет смысл отметить, что система научных суждений является результатом взаимодействия системы ориентиров лица, выносящего суждение и совокупности контекстов, в рамках которых данное лицо проводит исследования и принимает решения. Однако объективность и непредвзятость данных суждений может быть поставлена под сомнение, ввиду, по крайней мере, действия эффекта анкоринга.

Определяя анкоринг стоит отметить, что это когнитивно-аффективное отклонение в процессе принятия решения и/или вынесения суждения, суть которого заключается в увеличении значимости тех или иных ориентиров (точек опоры) по отношению к другим .

Рисунок 2. «Анкоринг в движении мысли о кредите»

♦ Бернанке

Гортон

♦ ♦ Гилкрайст

— ♦ -----—----- ♦ Стиглиц

Жанокоплос

Рогофф

♦ Раджан

♦ Моисеев

Салерно

Гертлер

Тосунян

Поллит

Киётаки ♦ Кругман

♦ де Сото

Мински

Фридман

Кейнс

Фишер Маклеод

Стюарт

♦ Торнтон

_______ ♦ Ротбард фон Хайек

♦♦ фон Мизес

Ган

Топровер

Жуков Соколов

Аганбегян

Плин

Виксель

, Пессель уган-Барановский

Валенцева

♦ ♦ Лаврушин

Красавина

Ларионова

Брегель

Шварц

Ло

Шмоллер ♦ Нис р

Маркс Гильдебранд

Ланде

Трахтенберг

Рикардо Смит ♦ Сэй

Юм

Милль

Кантильон

Кнапп Каценеленбаум

Витте

Зиммель

Ориентиром же является определенный критерий, так или иначе влияющий на выносимое суждение/принимаемое решение. Превалирующей на сегодняшний день является точка зрения, согласно которой, существует индивидуально формируемая иерархия ориентиров, находящихся в зависимости от контекста, ценностных убеждений и мотивации личности .

Выделяется четыре группы ориентиров: мотивационные, контекстные, когнитивные, чувственные.

В систему мотивационных ориентиров входят:

-

• Принцип выгодности;

-

• Принцип затратности;

-

• Принцип непредвзятости;

-

• Принцип непротиворечивости.

В систему контекстных ориентиров входят:

-

• Идеологический ориентир;

-

• Религиозный ориентир;

-

• Ценностный ориентир;

-

• Парадигмальный контекст;

-

• Социальный контекст;

В систему когнитивных включают:

-

• Принцип экстраполяции;

-

• Принцип изоляции;

-

• Принцип рационализации;

-

• Принцип упрощения;

-

• Принцип сопротивления;

-

• Принцип определенности;

-

• Принцип комплексности.

К чувственным ориентирам относятся:

-

• Общий эмоциональный фон;

-

• Частный эмоциональный фон;

-

• Чувства;

-

• Гедонизм.

В комплексе многообразного взаимодействия совокупность данных ориентиров порождает различные суждения исследователей, определяет их референтно-контекстную динамику и влияет тем самым на развитие научной мысли, её глубину, скорость, качество и комплексность.