Эффективность агроприемов в агробиоценозе подсолнечника на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья

Автор: Орехов Г.И., Бушнев А.С., Котлярова И.А., Курилова Д.А.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 3 (199), 2024 года.

Бесплатный доступ

В 2022-2023 гг. на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья (г. Краснодар, х. Октябрьский) были проведены исследования по изучению влияния сроков посева и норм высева семян на урожайность и качество получаемой продукции гибрида подсолнечника Сурус. На основании микологического анализа почвы опытного участка выявлены различия в количестве патогенных грибов рода Fusarium, Alternaria и Rhizopus, находящихся в ризосфере подсолнечника, посеянного в разные сроки и с разными нормами высева, а также между наличием этих патогенов в прикорневой зоне и заболеваемостью растений фузариозом, альтернариозом и сухой гнилью. Установлена специфика формирования диаметра корзинки и высоты растений подсолнечника в зависимости от сроков посева и норм высева семян в различные по влагообеспеченности годы. В умеренно благоприятных погодных условиях 2022 г. самые большие значения урожайности подсолнечника получены при посеве во второй декаде мая и последней декаде апреля - 3,27 и 2,97 т/га соответственно. В условиях летнего дефицита влаги 2023 г. высокие значения урожайности были при посеве во второй и третьей декадах мая - 3,08 и 2,90 т/га соответственно. Относительно высокая масличность семян, полученных в 2023 г. в этих посевах, - 49,3 и 50,0 % соответственно - позволила получить самый большой сбор масла - 1,37 и 1,31 т/га соответственно. Значительный запас влаги, накопленный в почве (2022 г.), и большое количество осадков в начале вегетации (2023 г.) способствовали получению самых высоких показателей продуктивности при посеве подсолнечника с нормой высева семян 80 тыс. шт/га.

Подсолнечник, распространенность болезней, ризосфера, микробиота, срок посева, норма высева семян, урожайность, масличность семян, сбор масла

Короткий адрес: https://sciup.org/142243082

IDR: 142243082 | УДК: 633.854.78:631.5 | DOI: 10.25230/2412-608X-2024-3-199-25-39

Текст научной статьи Эффективность агроприемов в агробиоценозе подсолнечника на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья

Введение. Одной из важнейших сельскохозяйственных культур в АПК России является подсолнечник, который занимает более половины площадей, отведенных под масличные. Если в 2010 г. посевная площадь под ним составляла 7,2 млн га, то к 2023 г. она увеличилась на 2,6 млн га, достигнув 9,8 млн га [1].

Высокая востребованность подсолнечника стимулирует создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов и совершенствование агротехнических приемов выращивания, направленных на увеличение его производства. В современных условиях развития агропромышленного комплекса оптимальным путем решения проблемы увеличения объемов и качества производимой продукции является внедрение и широкое использование передовых методов, обеспечивающих возделывание новых высокопродуктивных генотипов с учетом их биологического потенциала продуктивности при различных агроэкологических условиях: применение научно обоснованной сортовой технологии возделывания и строгое соблюдение рекомендованных ее элементов (севооборот, способ обработки почвы, срок посева, норма высева семян и т.д.), модернизация существующих агроприемов, оптимизация применения дорогостоящих удобрений, использование средств защиты растений с учетом экономического порога вредоносности, широкое применение биологических препаратов и биоудобрений.

В ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК созданы высокопродуктивные сорта и гибриды подсолнечника различных направлений использования: с сокращенным вегетационным периодом, устойчивые к болезням, для системы выращивания «гибрид – гербицид», с высоким содержанием олеиновой кислоты, крупноплодные и т.д. Однако в производственных условиях их продуктивность реализуется не полностью, позволяя получить около 40–50 % от потенциальной урожайности.

Как правило, снижение продуктивности подсолнечника происходит в результате неблагоприятных погодных условий, несоблюдения технологии возделывания, а также вследствие поражения растений болезнями, вредителями, сильной засоренности посевов сорняками и т.д. Для эффективной борьбы с вредителями, болезнями и сорняками разрабатываются схемы защиты, которые апробируются и используются в производстве. Перспективным методом в борьбе с сорными растениями является внедрение технологий ExpressSun, Clearfield и Clearfield Plus с применением на подсолнечнике послевсходовых гербицидов. В отличие от многоэтапной классической системы защиты посевов от сорняков эти технологии позволяют успешно решить вопрос засоренности в один этап [2; 3; 4]. В связи с увеличением спроса на данные разработки отечественными селекционными компаниями активно ведется создание гибридов подсолнечника, устойчивых к гербицидам. Так, для производственной системы ExpressSun во ВНИИМК создан сульфонилмочевино-устойчивый гибрид Сурус, а для системы Clearfield получен имидазолиноноустой-чивый гибрид Клип [5; 6; 7].

Важную роль в жизнедеятельности растений играет почва, от состояния которой зависит рост, развитие и продуктивность растений. Одним из главных ее компонентов является микрофлора, которая принимает активное участие в формировании и регулировании основных свойств. В научной литературе недостаточно сведений о влиянии комплекса факторов, составляющих технологию возделывания сельскохозяйственных культур, на почвенные микроорганизмы, а имеющиеся источники, как правило, характеризуют действие отдельных ее элементов. Так, по данным Бедловской И.В., на почвенную микрофлору чернозема выщелоченного слабогумусного в звене севооборота люцерна – озимая пшеница влияют уровень плодородия почвы, минеральное питание, система защиты растений, способ обработки [8]. Кроме того, исследования по микробиологии почв, проведенные Енкиной О.В. и Ко-робским Н.Ф., показали, что в севообороте с масличными культурами на активность микроорганизмов и качественный состав почвенной микрофлоры чернозема выщелоченного слабогумусного оказывают влияние сезон года, глубина почвенного профиля, система удобрений, способ обработки, применение гербицидов [9].

Высшие растения являются основным источником питательных веществ для большинства микроорганизмов и оказывают существенное влияние на состав микробных ценозов. Нарушения во взаимоотношениях между растениями и ризосферной микробиотой, вызванные различными факторами, в том числе и технологиями возделывания, могут значительно снизить потенциал урожайности подсолнечника. Существенное влияние на качественный и количественный состав микроорганизмов в ризосфере оказывают обработка почвы, удобрения и пестициды химического и биологического происхождения. При неблагоприятных для растений условиях в ризосфере корней развиваются и накапливаются фитопатогенные микроорганизмы [10; 11; 12; 13].

В процессе онтогенеза подсолнечник проходит 12 этапов, связанных с развитием генеративных органов и формированием морфоструктур. В разные периоды роста и развития он расходует влагу неравномерно, но больше всего влаги (около 60 %) потребляет в период от образования корзинки до конца цветения. Растения подсолнечника способны относительно неплохо переносить засуху благодаря мощной корневой системе, способной проникать на глубину до 3 м и более [14]. Однако недостаточная влагообеспеченность в период образования корзинки, цветения и налива семян влечет за собой пустозерность в центре корзинок и снижение урожайности и качества продукции. Дефицит влаги и высокие температуры воздуха в период развития и роста семян приводят к их не-выполненности и уменьшению содержания жира, низкой урожайности [15; 16, с. 437].

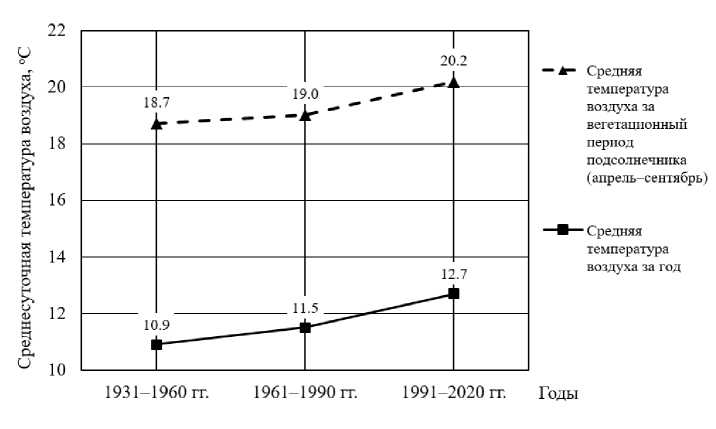

Необходимость учета особенностей прохождения фенологических фаз роста и развития растений подсолнечника приобретает особую актуальность в условиях глобального изменения климата. В результате анализа метеорологических данных в зоне исследований за последние девяносто лет [17], проведенного по средним значениям показателей за тридцатилетние интервалы (1931–1960, 1961–1990 и 1991– 2020 гг.), выявлен устойчивый рост температуры воздуха. Среднегодовая её величина в 1991–2020 гг. составила 12,7 °С, превысив значения за интервал 1931–1960 гг. на 1,8 °С. Среднесуточная температура воздуха в среднем за вегетационный период подсолнечника (апрель – сентябрь) выросла на 1,5 °С – с 18,7 °С в 1931–1960 гг. до 20,2 °С в 1991–2020 гг. (рис. 1).

Следует отметить, что ежегодное повышение температуры воздуха не является постоянной величиной. Если в первую половину анализируемого интервала средняя температура воздуха вегетационного периода увеличивалась на 0,01 °С в год, то во вторую половину она возросла значительно, составив 0,04 °С в год.

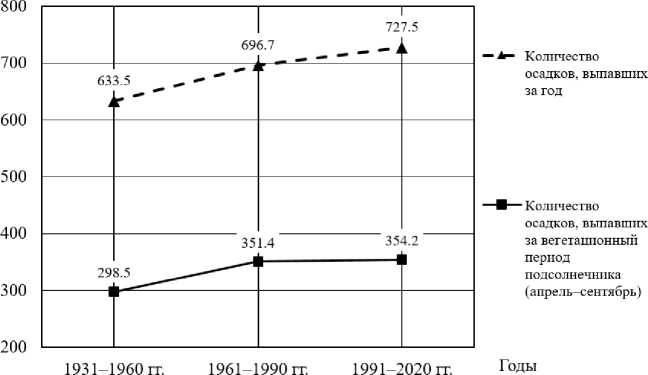

Количество осадков, выпавших за вегетационный период подсолнечника (апрель – сентябрь), последние 60 лет находилось на одном уровне: в 1961–1990 гг. – 351,4 мм, в 1991–2020 гг. – 354,2 мм. Однако, в среднем за год отмечено их увеличение с 696,7 до 727,5 мм в основном за счет перераспределения и более обильного поступления в осенне-зимний период (рис. 2).

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха в среднем за год и вегетационный период подсолнечника, г. Краснодар, 1931–2020 гг.

Рисунок 2 – Количество осадков в среднем за год и вегетационный период подсолнечника, г. Краснодар, 1931–2020 гг.

Одним из факторов, непосредственно влияющих на продуктивность подсолнечника, является густота стояния растений к моменту уборки. Из-за малого количества растений снижается урожайность на изре-женных посевах. В сильно загущенных посевах усиливается конкуренция между растениями за факторы среды. Ухудшение условий произрастания приводит к значительным потерям урожайности и качества получаемого урожая [18; 19]. Так, в усло- виях Краснодарского края посев подсолнечника проводят в зависимости от вегетационного периода гибрида и условий увлажнения с научно обоснованной нормой высева семян, обеспечивающей получение к уборке 55–65 тыс. раст/га [15].

К посеву подсолнечника приступают, когда почва на глубине 10 см прогревается до 8–14 °С [20]. В Краснодарском крае это вторая – третья декады апреля, однако при посеве в этот срок вследствие затяжной весны может задерживаться появление всходов культуры, а также увеличиваться их повреждение насекомыми-вредителями и болезнями. В связи с этим перенос даты посева на более поздний срок (на 10 и более дней) позволит получать равномерные и дружные всходы, а наиболее благоприятный температурный режим повысит их выживаемость и обеспечит быстрый рост растений подсолнечника, что в определенной степени может способствовать повышению продуктивности культуры.

Целью наших исследований является установление влияния сроков посева и норм высева семян подсолнечника на продуктивность и качество урожая, распространенность основных болезней, изменение качественного и количественного состава микобиоты в ризосфере культуры.

Материалы и методы. Исследования выполняли на центральной экспериментальной базе ВНИИМК (г. Краснодар, х. Октябрьский) в 2022–2023 гг., изучение микологического состава ризосферной почвы – в 2023 г. Объект изучения – простой межлинейный, высокопродуктивный, среднеспелый гибрид подсолнечника Сурус, который обладает устойчивостью к гербициду с д.в. трибенурон-метил из класса сульфонилмочевин и предназначен для выращивания в производственной системе Сумо и ЭкспрессСан. Гибрид устойчив к заразихе (расы А–Е), ложной мучнистой росе (раса 330), толерантен к фомопсису. Вегетационный период составляет 100– 102 суток. Урожайность в разных условиях выращивания достигает 4,1–4,3 т/га, мас-личность семян в среднем – 50 % [21].

Исследования проводили в двухфакторном полевом опыте, где:

-

- фактор А – срок посева: первый, при достижении оптимальной температуры (10–12 °С) почвы на глубине заделки семян (26.04.2022 г. и 03.05.2023 г.) и далее через каждые 9–14 дней, т.е. второй – 10.05.2022 г. и 12.05.2023 г.; третий – 20.05.2022 г. и 22.05.2023 г.; четвертый – 30.05.2022 г. и 31.05.2023 г.;

-

- фактор В – норма высева семян: рекомендуемая – 60 тыс. шт/га (контроль) и увеличенная – 80 тыс. шт/га (выбрана вследствие лучшей влагообеспеченности, наблюдающейся в последние годы в регионе за счет достаточных запасов влаги в почве на момент посева и количества осадков в период вегетации культуры более 350 мм).

Опыты полевые, повторность трёхкратная с систематическим размещением делянок. Площадь делянки 56 м2.

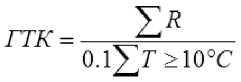

Исследования выполняли в соответствии с методиками проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами [16, с. 434–444]. В течение вегетационного периода вели фенологические наблюдения, осуществляли учет биометрических показателей. Отбор почвенных проб в ризосфере корней подсолнечника выполняли через 5– 10 дней после цветения в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [22]. Уровень влагообес-печенности устанавливали по гидротермическому коэффициенту увлажнения Г.Т. Селянинова (ГТК). Значения гидротермического коэффициента определяли по формуле:

где ΣR – сумма осадков за месяц;

ΣT – сумма среднесуточных значений температуры воздуха больше 10 °С в течение месяца.

Если значения ГТК превышали 1,3, то условие увлажнения считали избыточным; если ГТК находился в пределах 1,3–1,0 – обеспеченным, 1,0–0,7 – засушливым, 0,7– 0,4 – очень засушливым, если меньше 0,4 – сухим [23; 24].

Фитопатологические наблюдения и учеты болезней выполняли в соответствии с методикой проведения полевых агротехнических опытов. Диагностику осуществляли по морфологическим признакам проявления болезней визуальным методом. Осматривалось по 100 растений с каждого варианта. Определяли основные элементы учета болезней: распространенность (частота встречаемости) и развитие болезни (интенсивность поражения).

Распространенность болезни определяли по формуле:

P = n100 %, где P – распространенность болезни, %;

N – общее количество учетных растений, шт.;

n – количество больных растений, шт.

Поражение растений подсолнечника пепельной, сухой, фузариозной гнилями характеризовали только по показателю распространенности [16, с. 354–359].

Качественный показатель проявления болезни определяли по формуле:

R = w)W0 %,

I(Nxk) , где R – развитие болезни, %;

Σ(a×b) – сумма произведений числа растений на соответствующий им балл поражения;

N – общее число учетных растений (здоровые и больные), шт.;

k – высший балл шкалы учета.

Степень поражения растений подсолнечника определяли визуально по 5-балльной шкале для альтернариоза [16, с. 358], фо-мопсиса [25], фомоза [26]. Установление видового состава возбудителей болезней в сферу проведения агротехнических исследований не входило. Диагностику болезней осуществляли по симптомам их проявления на растениях подсолнечника, описанным и представленным оригинальными фотографиями в Атласе болезней растений [27] и серии «Диагностика болезней подсолнечника» [28].

Посев осуществляли сеялкой точного высева Gaspardo SP8 на глубину 5–6 см, уборку урожая – селекционным комбай- ном Wintersteiger Classic. Урожай приводили к 100%-ной чистоте и 10%-ной влажности семян. Содержание масла в семянках подсолнечника определяли по ГОСТ 8.596-2010 [29]. Экспериментальные данные оценивали методом дисперсионного анализа [30].

Результаты и обсуждение . Исследования проводили в зоне неустойчивого увлажнения на чернозёме выщелоченном малогумусном сверхмощном тяжелосуглинистом (г. Краснодар, х. Октябрьский). Почва участка слабокислая (рН сол. 6,1), характеризуется высокими естественным плодородием, водопоглотительной и влагоудерживающей способностями, в пахотном слое содержится 3,0 % органического вещества, содержание подвижного фосфора и обменного калия по Мачигину составляет 49 и 500 мг/кг соответственно, обменного аммония – 8,3 мг/кг.

Влагообеспеченность на момент посева в разные сроки была хорошей за счет количества осадков, выпавших в период с октября 2021 г. по март 2022 г., что в 1,54 раза превысило среднемноголетние данные (табл. 1) и наряду с тёплой погодой в апреле – мае способствовала получению дружных всходов подсолнечника.

В мае, июле и сентябре 2022 г. значения среднесуточной температуры воздуха и количества выпавших осадков были близки к среднемноголетним значениям. Полученные значения ГТК характеризуют эти месяцы как засушливые. Июнь и август 2022 г. были влажными и теплыми, количество осадков превысило среднемноголетние значения в 2,4 и 1,9 раз соответственно. Вследствие значительного количества осадков, выпавших в летние месяцы, рост и развитие растений, посеянных во все сроки, проходили в условиях достаточной влагообеспеченности. В целом погодные условия 2022 г. способствовали получению высокой продуктивности подсолнечника.

В 2023 г. количество осадков, выпавших с октября предшествующего по март текущего года, было на уровне среднемноголетних значений и составило 272 мм.

Погодные условия в период проведения исследований

Таблица 1

х. Октябрьский, 2022–2023 гг.

|

Год |

Сумма осадков за октябрь – март |

Декада |

Месяц |

Сумма/ среднее за апрель – сентябрь |

|||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

||||

|

Количество осадков, мм |

|||||||||

|

Среднее многолетнее |

259,0 |

- |

48,0 |

57,0 |

67,0 |

60,0 |

48,0 |

38,0 |

318,0 |

|

2022 |

398,0 |

I |

12,0 |

2,03 |

0 |

0 |

17,0 |

1,0 |

- |

|

II |

11,0 |

8,0 |

16,0 |

34,0 |

71,0 |

10,0 |

|||

|

III |

2,0 |

17,0 |

145,0 |

29,0 |

7,0 |

27,0 |

|||

|

всего |

25,0 |

48,0 |

161,0 |

63,0 |

95,0 |

38,0 |

430,0 |

||

|

2023 |

272,0 |

I |

25,4 |

48,2 |

41,8 |

31,8 |

15,4 |

8,4 |

- |

|

II |

36,0 |

13,4 |

12,8 |

20,0 |

0 |

2,0 |

|||

|

III |

30,6 |

71,8 |

0 |

2,8 |

0 |

0 |

|||

|

всего |

92,0 |

133,4 |

54,6 |

54,6 |

15,4 |

10,4 |

360,4 |

||

|

Среднесуточная температура воздуха, °С |

|||||||||

|

Средняя многолетняя |

- |

10,9 |

16,8 |

20,4 |

23,2 |

22,7 |

17,4 |

18,6 |

|

|

2022 |

I |

12,6 |

11,7 |

24,2 |

24,4 |

25,7 |

20,0 |

- |

|

|

II |

12,3 |

15,3 |

23,3 |

23,7 |

26,2 |

21,0 |

|||

|

III |

15,2 |

18,3 |

21,6 |

23,2 |

26,8 |

16,4 |

|||

|

средняя |

13,4 |

15,1 |

23,0 |

23,8 |

26,2 |

19,1 |

20,1 |

||

|

2023 |

I |

10,4 |

12,5 |

19,6 |

24,6 |

28,5 |

20,6 |

- |

|

|

II |

11,6 |

15,7 |

20,7 |

21,9 |

24,9 |

18,7 |

|||

|

III |

12,6 |

18,7 |

22,4 |

24,2 |

23,9 |

21,6 |

|||

|

средняя |

11,6 |

15,6 |

20,9 |

23,6 |

25,5 |

20,3 |

19,6 |

||

|

Гидротермический коэффициент |

|||||||||

|

Средний многолетний |

1,47 |

1,09 |

1,09 |

0,83 |

0,68 |

0,73 |

- |

||

|

2022 |

0,76 |

0,92 |

2,63 |

0,88 |

1,35 |

0,73 |

- |

||

|

2023 |

2,29 |

2,85 |

0,79 |

0,74 |

0,19 |

0,18 |

- |

||

В 2023 г. количество осадков, выпавших с октября предшествующего по март текущего года, было на уровне среднемноголетних значений – 272 мм. Однако в апреле и мае 2023 г. их количество в 3,7 и 2,8 раз превысило норму, составив 92,0 и 133,4 мм соответственно. В остальные месяцы вегетационного периода они были ниже среднемноголетних значений, а температура воздуха превышала норму на 1,4–4,4 °С. Период цветения растений, посеянных в первый срок, пришелся на первую декаду июля и проходил в условиях дефицита влаги. Цветение растений четвертого срока посева проходило в третью декаду июля – первую декаду августа при повышенном температурном фоне. Особенно сильная атмосферная засуха была в августе и сентябре, когда значения гидротермического коэффициента составили 0,19 и 0,18. Таким образом, в 2023 г. начальные периоды роста и развития растений подсолнечника проходили при избыточном увлажнении, условия в период их цветения при втором и третьем сроках посева были относительно благоприятны в отличие от других сроков, но созревание культуры на всех вариантах проходило при атмосферной засухе, что и способствовало некоторому снижению продуктивности посевов.

В 2022 г. всходы подсолнечника появились через 8–12 суток после посева (табл. 2). Отмечено, что чем позже был проведен сев, тем меньше был интервал от даты посева до даты всходов культуры. За счёт быстрого прохождения межфазного периода цветение – физиологическая спелость при втором и третьем сроках посева отмечен самый короткий вегетационный период – 97 и 98 суток соответственно.

Таблица 2

Влияние сроков посева на длительность межфазных периодов гибрида подсолнечника Сурус

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, х. Октябрьский, 2022–2023 гг.

|

Год |

Срок посева* |

Дата посева |

Длительность межфазных периодов, сут. |

Вегетационный период, сут. |

|||

|

посев – всходы |

всходы – бутонизация |

бутонизация – цветение |

цветение – физиологическая спелость |

||||

|

2022 |

первый |

26.04 |

12 |

35 |

22 |

35 |

105 |

|

второй |

10.05 |

10 |

34 |

25 |

23 |

97 |

|

|

третий |

20.05 |

10 |

30 |

26 |

27 |

98 |

|

|

четвертый |

30.05 |

8 |

37 |

21 |

28 |

101 |

|

|

2023 |

первый |

03.05 |

11 |

34 |

21 |

34 |

104 |

|

второй |

12.05 |

10 |

34 |

20 |

31 |

100 |

|

|

третий |

22.05 |

8 |

32 |

19 |

32 |

98 |

|

|

четвертый |

31.05 |

9 |

29 |

18 |

30 |

92 |

|

* Срок посева: первый – при достижении оптимальной температуры (10–12 °С) почвы на глубине заделки семян и далее через каждые 9–14 дней

В условиях засушливого лета 2023 г. отчетливо прослеживалась тенденция к сокращению прохождения межфазных и вегетационного периодов подсолнечника при более поздних сроках посева. Так, при третьем – четвертом сроках посева всходы культуры появились на 2–3 суток быстрее, чем при первом – втором. В результате ускоренного прохождения некоторых межфазных периодов при четвертом сроке вегетационный период сократился на 12 суток по сравнению с первым сроком.

В результате проведения фитопатологических учетов на растениях гибрида подсолнечника Сурус, посеянного в разные сроки с разной густотой стояния, были выявлены следующие болезни: сухая гниль корзинок ( Rhizopus spp.), фомоз ( Plenodomus lindguistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley), фузариоз ( Fusarium Link. et Fr.), альтернариоз ( Alternaria Nees.), фомопсис ( Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.).

Сложившиеся в 2023 г. погодные условия повлияли на распространенность и степень поражения растений альтернарио-зом и фомозом. Частота встречаемости аль-тернариоза 7–21 %, фомоза 11–24 % (табл. 3). В течение вегетации наблюдалось слабое их развитие, в основном 1–2 балла. Поражение корзинок сухой гнилью в преде- лах от 7 до 23 %. Снижение распространенности болезни, по сравнению с первым и вторым сроком на 14–15 % и 6–9 % соответственно, наблюдалось при четвертом сроке посева. Распространенность фузари-озной корневой гнили варьировала от 25 до 61 % в зависимости от нормы высева и срока посева. Слабое поражение корневой системы фузариозом (25 %) отмечалось при втором сроке посева с нормой высева семян 60 тыс. шт/га.

Микологический анализ почвы опытного участка перед посевом подсолнечника, выполненный в ФГБНУ ФНЦ БЗР по договору, показал, что общее число грибов в 1 г почвы составило 4,9 х 104 КОЕ (табл. 4). Большая часть почвенной микофлоры представлена сапрофитными грибами родов Penicillium, отдельные виды которого обладают антагонистической активностью к патогенным микроорганизмам (50,3 % от общего количества грибных микроорганизмов) и Aspergillus (33,6 %), численность которых составила 2,5 и 1,7 х 104 КОЕ/г соответственно. Также из грибов, обладающих антагонистической активностью в отношении большинства фитопатогенов, было выделено 1,0 х 103 КОЕ/г представителей рода Trichoderma spp. (2,0 %). Из патогенных грибов присутствовали Fusarium spp. (10,0 %) в количестве 6,7 х 103 КОЕ/г и Mucor spp. – 0,2 х 103 КОЕ/г, способный вызывать плесневение семян (0,5 %).

Таблица 3

Распространенность и развитие грибных болезней на растениях гибрида подсолнечника Сурус в зависимости от срока посева и нормы высева семян

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, х. Октябрьский, 2023 г.

|

Срок посева* |

Норма высева семян, тыс. шт/га |

Фузариозная корневая гниль |

Сухая гниль |

Альтернариоз |

Фомоз |

Фомопсис |

|||

|

P** |

P |

P |

R*** |

P |

R |

P |

R |

||

|

Первый |

60 |

45 |

23 |

21 |

5,0 |

17 |

5,4 |

47 |

13 |

|

80 |

42 |

21 |

10 |

2,5 |

11 |

2,3 |

37 |

9 |

|

|

Второй |

60 |

25 |

17 |

12 |

3,0 |

23 |

4,5 |

65 |

24 |

|

80 |

47 |

13 |

11 |

3,0 |

19 |

4,6 |

59 |

27 |

|

|

Третий |

60 |

45 |

13 |

9 |

2,5 |

20 |

5,0 |

37 |

13 |

|

80 |

48 |

11 |

13 |

2,0 |

20 |

5,0 |

27 |

12 |

|

|

Четвертый |

60 |

56 |

8 |

7 |

2,0 |

24 |

5,6 |

36 |

12 |

|

80 |

61 |

7 |

7 |

3,0 |

11 |

2,7 |

18 |

6 |

|

*Срок посева: первый – при достижении оптимальной температуры (10–12 оС) почвы на глубине заделки семян (03.05.2023 г.) и далее через каждые 9–14 дней; **P – распространенность болезни, %; ***R – развитие болезни, %

Таблица 4

Количественный состав микофлоры ризосферы подсолнечника в зависимости от приемов возделывания

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, х. Октябрьский, 2023 г.

|

Микроорганизмы |

Количество микроорганизмов в пробах почвы, КОЕ/г |

||||||||

|

исходный об разец |

после цветения подсолнечника, по вариантам |

||||||||

|

срок посева* |

|||||||||

|

первый 1 |

второй 1 |

третий 1 |

четвертый |

||||||

|

норма высева семян, тыс. шт/га |

|||||||||

|

60 |

80 1 |

60 1 |

80 1 |

60 1 |

80 1 |

60 1 |

80 |

||

|

Патогенные |

|||||||||

|

Fusarium spp. |

6,7 х 103 |

2,8 х 103 |

1,9 х 103 |

6,1 х 103 |

3,0 х 103 |

7,7 х 103 |

1,9 х 103 |

1,7 х 103 |

3,3 х 102 |

|

Verticilium spp . |

0 |

0 |

0 |

1,1 х 102 |

0 |

0 |

0 |

2,2 х 102 |

0 |

|

Cladosporium spp. |

0 |

4,4 х 102 |

3,3 х 102 |

0 |

0 |

6,7 х 102 |

0 |

2,3 х 103 |

2,0 х 103 |

|

Rhisopus spp. |

0 |

5,6 х 102 |

2,2 х 102 |

1,1 х 102 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Alternaria spp. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4,4 х 102 |

1,1 х 102 |

2,2 х 102 |

1,1 х 102 |

|

Сапрофитные |

|||||||||

|

Trichoderma spp. |

1,0 х 103 |

1,1 х 103 |

6,7 х 102 |

3,3 х 102 |

3,3 х 102 |

8,9 х 102 |

8,9 х 102 |

8,9 х 102 |

6,7 х 102 |

|

Penicillium spp. |

2,5 х 104 |

2,1 х 104 |

3,2 х 104 |

8,7 х 103 |

1,9 х 104 |

6,9 х 103 |

2,0 х 104 |

1,1х 104 |

1,8 х 104 |

|

Aspergillus spp. |

1,7 х 104 |

1,7 х 104 |

9,0 х 103 |

3,7 х 103 |

9,8 х 103 |

1,0х 104 |

1,6 х 104 |

5,2 х 103 |

8,1 х 103 |

|

Mucor spp. |

0,2 х 103 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Прочие |

0 |

4,1 х 103 |

2,8 х 103 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Общее количество |

4,9 х 104 |

4,8 х 104 |

4,7 х 104 |

1,9 х 104 |

3,3 х 104 |

2,7 х 104 |

3,9 х 104 |

2,2 х 104 |

2,9 х 104 |

*Срок посева: первый – при достижении оптимальной температуры (10–12 °С) почвы на глубине заделки семян (03.05.2023 г.) и далее через каждые 9–14 дней

Согласно микробиологическому анализу ризосферной почвы подсолнечника, общее количество микроорганизмов составило 1,9– 4,8 х 104 КОЕ/г. Наибольшее количество грибов (4,7–4,8 х 104 КОЕ/г) наблюдалось при первом сроке посева, меньшее (1,9 х 104 КОЕ/г) – при втором сроке с нормой высева 60 тыс. шт/га. Здесь же отмечен высокий процент патогенных грибов рода Fusarium (32,2 %), в количественном показателе – 6,1 х 103 КОЕ/г, что несколько уступает варианту с той же нормой высева, но при третьем сроке посева (28,9 %; 7,7 х 103 КОЕ/г). При этом распространённость фузариоза на подсолнечнике в фазе созревания в этом варианте была самой низкой (25 %), тогда как при четвёртом сроке посева поражено было 56–61 % растений с наличием инфекционного начала в ризосфере 1,7–3,3 х 103, в остальных образцах их было от 1,9 до 3,0 х 103 КОЕ/г (менее 10 %), что находится в пределах одной степени с Fusarium spp. в почве исходного образца. Это позволяет предположить, что, попадая аэрогенным путём в растения подсолнечника, в ризосферный слой почвы патоген не проникал. Аналогичная ситуация наблюдалась и с грибами рода Alternaria , единичные колонии которых (0,3–1,7 %) присутствовали в ризосфере подсолнечника при третьем и четвёртом сроках посева в количестве 1,1–4,4 х 102 КОЕ/г. Согласно результатам учёта болезней, альтернариозом в этих вариантах было поражено 7–13 % растений, тогда как там, где данный возбудитель отсутствовал в ризосфере, процент поражения болезнью составил 11–21 % растений.

Обратная ситуация наблюдается в отношении Rhisopus spp. Колонии этого гриба выделены в ризосферной почве подсолнечника при первом сроке посева (2,2–5,6 х 102 КОЕ/г; 0,5–1,2 %) и в меньшем количестве (1,1 х 102 КОЕ/г; 0,6 %) – при втором сроке с нормой высева 60 тыс. шт/га, что соотносится с данными по распространённости болезни в посеве, где в этих вариантах было обнаружено 10–21 % корзинок подсолнечника с признаками поражения сухой гнилью. В вариантах, где было поражено 7–13 % корзинок, патоген в ризосфере отсутствовал. Так как заражение подсолнечника грибами данного рода происходит исключительно аэрогенным путём, наличие его в ризосферной почве свидетельствует о возможной способности Rhisopus spp., попадая в почву тем же путем, проникать в ризосферу подсолнечника.

В пробах почвы второго и четвёртого сроков посева с нормой высева 60 тыс. шт/га было обнаружено 1,1 и 2,2 х 102 КОЕ/г Verticillium spp. (не более 1,0 %). Также в отдельных вариантах присутствовали не патогенные для подсолнечника грибы рода Cladosporium в количестве 3,3 х 102–2,3 х 103 КОЕ/г (0,9–10,8 %). Симптомов проявления болезней, вызываемых данными грибами, на подсолнечнике не отмечено.

Сапрофитные грибы Penicillium spp. в большем количестве (2,1–3,2 х 104 КОЕ/г) наблюдались при первом сроке (45,1–68,1 %), меньше всего их было при норме высева 60 тыс. шт/га при втором и третьем сроках посева (8,7 х 103 и 6,9 х 103 КОЕ/г; 45,6 и 25,9 % соответственно), в остальных вариантах их численность была на одном уровне – 1,1–2,0 х 104 КОЕ/г (51,2–61,0 %). Aspergillus spp. в ризосферной почве составляли 19,3–40,3 % от всех грибов. При первом и третьем сроках посева их число было выше (9,0 х 103–1,7 х 104 КОЕ/г), чем при втором и четвёртом (3,7–9,8 х 103 КОЕ/г), при этом зависимость их количества от нормы высева не выявлена. Присутствие грибов рода Trichoderma в ризосфере подсолнечника на уровне с исходным почвенным образцом было только при первом сроке посева с нормой высева 60 тыс. шт/га (1,1 х 103 КОЕ/г). Максимальное снижение численности триходермы (до 3,3 х 102 КОЕ/г) отмечено при втором сроке посева. В остальных вариантах количество грибов данного рода было в пределах 6,7–8,9 х 102 КОЕ/г. В процентном соотношении на долю Trichoderma spp. приходилось от 1,0 до 4,1 %.

Изучение биометрических показателей позволило установить, что в умеренно благоприятных для развития культуры погодных условиях 2022 г. самый большой диаметр корзинок формировался у растений при посеве подсолнечника в поздние (третий и четвертый) сроки – 20,5 и 23,9 см соответственно, однако высота растений в этом случае была сравнительно небольшой – 190,5 и 162,3 см соответственно. Посев в первый и второй сроки отличался существенно меньшим диаметром сформированных корзинок – 18,1 и 15,8 см, и значительно большей высотой растений – 193,4 и 203,7 см соответственно (табл. 5).

Таблица 5

Биометрические показатели растений гибрида подсолнечника Сурус в фазе созревания в вариантах опыта

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, х. Октябрьский, 2022–2023 гг.

|

Вариант |

Диаметр корзинки, см, среднее по |

Высота растений, см, среднее по |

|||||

|

срок посева* (фактор А) |

норма высева семян, тыс. шт/га (фактор В) |

варианту |

фактору |

варианту |

фактору |

||

|

А |

В |

А |

В |

||||

|

2022 г. |

|||||||

|

Первый |

60 |

19,0 |

18,1 |

- |

193,2 |

194,3 |

- |

|

80 |

17,1 |

195,5 |

|||||

|

Второй |

60 |

17,3 |

15,8 |

199,4 |

203,7 |

||

|

80 |

14,3 |

208,1 |

|||||

|

Третий |

60 |

21,0 |

20,5 |

192,0 |

190,5 |

||

|

80 |

20,0 |

189,1 |

|||||

|

Четвертый |

60 |

23,3 |

23,9 |

20,1 |

165,1 |

162,3 |

187,4 |

|

80 |

24,5 |

19,0 |

159,5 |

188,0 |

|||

|

НСР 05 |

1,6 |

1,0 |

0,6 |

8,8 |

6,2 |

4,4 |

|

|

2023 г. |

|||||||

|

Первый |

60 |

20,1 |

18,9 |

- |

188,1 |

189,0 |

- |

|

80 |

17,7 |

189,8 |

|||||

|

Второй |

60 |

21,8 |

20,1 |

176,4 |

183,7 |

||

|

80 |

18,5 |

191,0 |

|||||

|

Третий |

60 |

22,0 |

20,0 |

186,7 |

190,3 |

||

|

80 |

18,0 |

193,9 |

|||||

|

Четвертый |

60 |

19,0 |

18,6 |

20,7 |

184,5 |

188,4 |

183,9 |

|

80 |

18,2 |

18,1 |

192,3 |

191,7 |

|||

|

НСР 05 |

1,7 |

1,2 |

0,9 |

6,8 |

4,8 |

3,4 |

|

*Срок посева: первый – при достижении оптимальной температуры (10–12 °С) почвы на глубине заделки семян (26.04.2022 г. и 03.05.2023 г.) и далее через каждые 9–14 дней

В условиях засушливого лета 2023 г. при раннем и позднем сроках посева корзинки были небольшими, их диаметр составил 18,9 и 18,6 см соответственно, а при втором и третьем сроках – несколько больше – 20,1 и 20,0 см соответственно. На высоту растений срок посева влияния не оказал. В оба года исследований значительное влияние на размер корзинки подсолнечника имела норма высева семян: с ее увеличением от 60 до 80 тыс. шт/га наблюдалось уменьшение диаметра: соответственно с 20,1 до 19,0 см в 2022 г. и с 20,7 до 18,1 см в 2023 г. Повышение нормы высева семян способствовало увеличению высоты подсолнечника, причем в 2023 г. существенному – на 7,8 см.

В 2022 г. в условиях достаточного влаго-обеспечения самая большая урожайность подсолнечника получена при посеве в третий и первый сроки – 3,27 т 2,97 т/га соответственно (табл. 6). В 2023 г. малое количество осадков, выпавших в третьей декаде июля и августе, негативно повлияло на рост и развитие растений при посеве в первый и второй сроки, что сказалось на урожайности – 2,61 и 2,50 т/га соответственно. При посеве в третий и четвертый сроки сформирована высокая урожайность – 3,08 и 2,90 т/га соответственно. В оба года исследований в среднем по опыту предельная урожайность культуры была получена при норме высева семян 80 тыс. шт/га – 3,07 и 2,88 т/га соответственно. Этому, вероятно, способствовало как наличие больших запасов почвенной влаги, накопленных в осенне-зимний период в 2022 г., так и значительное количество осадков, выпавших в первые месяцы вегетации культуры в 2023 г.

Таблица 6

Влияние сроков посева и норм высева семян на показатели продуктивности гибрида подсолнечника Сурус

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, х. Октябрьский, 2022–2023 гг.

|

Вариант |

Урожайность, т/га, среднее по |

Масличность семян, %, среднее по |

Сбор масла, т/га, среднее по |

|||||||

|

срок посева* (фактор А) |

норма высева семян, тыс. шт/га (фактор В) |

варианту |

фактору |

варианту |

фактору |

варианту |

фактору |

|||

|

А |

В |

А |

В |

А |

В |

|||||

|

2022 г. |

||||||||||

|

Первый |

60 |

2,70 |

2,97 |

- |

47,4 |

48,1 |

- |

1,15 |

1,29 |

- |

|

80 |

3,23 |

48,9 |

1,42 |

|||||||

|

Второй |

60 |

2,42 |

2,57 |

49,4 |

48,8 |

1,07 |

1,13 |

|||

|

80 |

2,73 |

48,2 |

1,18 |

|||||||

|

Третий |

60 |

3,20 |

3,27 |

46,1 |

46,5 |

1,33 |

1,37 |

|||

|

80 |

3,33 |

46,9 |

1,41 |

|||||||

|

Четвертый |

60 |

2,49 |

2,74 |

2,70 |

43,2 |

44,3 |

46,5 |

0,97 |

1,09 |

1,13 |

|

80 |

2,98 |

3,07 |

45,4 |

47,3 |

1,22 |

1,31 |

||||

|

НСР 05 |

0,18 |

0,13 |

0,09 |

0,73 |

0,51 |

0,36 |

0,08 |

0,06 |

0,04 |

|

|

2023 г. |

||||||||||

|

Первый |

60 |

2,72 |

2,61 |

- |

49,7 |

49,5 |

- |

1,21 |

1,16 |

- |

|

80 |

2,50 |

49,2 |

1,11 |

|||||||

|

Второй |

60 |

2,35 |

2,50 |

46,9 |

47,8 |

0,99 |

1,08 |

|||

|

80 |

2,64 |

48,7 |

1,16 |

|||||||

|

Третий |

60 |

2,79 |

3,08 |

47,5 |

49,3 |

1,20 |

1,37 |

|||

|

80 |

3,36 |

51,0 |

1,54 |

|||||||

|

Четвертый |

60 |

2,77 |

2,90 |

2,66 |

48,2 |

50,0 |

48,1 |

1,20 |

1,31 |

1,15 |

|

80 |

3,03 |

2,88 |

51,7 |

50,2 |

1,41 |

1,30 |

||||

|

НСР 05 |

0,19 |

0,14 |

0,10 |

0,94 |

0,67 |

0,47 |

0,085 |

0,06 |

0,04 |

|

*Срок посева: первый – при достижении оптимальной температуры (10–12 °С) почвы на глубине заделки семян (26.04.2022 г. и 03.05.2023 г.) и далее через каждые 9–14 дней

Срок посева оказал значительное влияние на масличность семян подсолнечника, причем в оба года по-разному. Если в 2022 г. самые большие ее значения были при посеве в ранние сроки: в первый – 48,1 и во второй – 48,8 %, то в 2023 г. – в первый и четвертый сроки – 49,5 и 50,0 % соответственно. Проведенные исследования подтвердили известные сведения о росте значений масличности семян с увеличением густоты посева, причем при недостатке влаги увеличение данного показателя в загущенных посевах намного выше, чем в благоприятных по увлажнению условиях.

Так, если в 2022 г. при норме высева 80 тыс. шт/га масличность семян была выше, чем при 60 тыс. шт/га, лишь на 0,8 %, то в 2023 г. – на 2,1 %.

Самый большой сбор масла в оба года отмечен при посеве в третий срок – 1,37 т/га. В вариантах с нормой высева семян 80 тыс. шт/га выход масла был существенно выше, чем при 60 тыс. шт/га: в 2022 г. – на 0,18 т/га, в 2023 г. – на 0,15 т/га.

Заключение . В ходе проведенных в 2022–2023 гг. исследований установлено, что срок посева и норма высева семян в условиях Западного Предкавказья на черноземе выщелоченном оказывают определенное влияние на микологическое состояние ризосферы корней гибрида подсолнечника Сурус. При повышенной норме высева семян (80 тыс. шт/га) наблюдается увеличение в ризосфере численности сапрофитных грибов Penicillium spp. и Aspergillus spp. Значительно ниже количество грибов в ризосфере корней при позднем (четвёртом) сроке посева. При раннем (первом) сроке посева по нормам высева семян различий в количестве микобиоты в почве не отмечено. Наибольшая численность патогенных грибов рода Fusarium наблюдалась при третьем и втором сроках посева с нормой высева семян 60 тыс. шт/га, однако четкой зависимости между присутствием этого патогена в ризосфере и поражением растений фузариозом не выявлено. Обнаружена связь между распространённостью сухой гнили на растениях и наличием грибов рода Rhisopus spp. в ризосфере подсолнечника, на основе которой можно предположить о способности патогенов данного вида проникать не только в почву, но и частично внедряться в ризосферу подсолнечника.

В умеренно благоприятных погодных условиях 2022 г., отличающихся наличием достаточного количества запасов влаги, накопленных в почве в период с октября 2021 г. по март 2022 г., и обильных осадков, выпавших в июне – августе 2022 г., самый высокий уровень показателей продуктивности подсолнечника получен при посеве в последнюю декаду апреля и вторую декаду мая: урожайность – 2,97 и 3,27 т/га и сбор масла – 1,29 и 1,37 т/га соответственно. В условиях 2023 г. при избыточном увлажнении, наблюдающемся в апреле – мае и дефиците осадков в июле – августе самые большие значения урожайности достигнуты при посеве во второй и третьей декадах мая – 3,08 и 2,90 т/га, причем семена имели относительно высокую масличность – 49,3 и 50,0 % и сбор масла – 1,37 и 1,31 т/га соответственно.

Список литературы Эффективность агроприемов в агробиоценозе подсолнечника на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья

- Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/ /document/13277 (дата обращения: 15.02.2024).

- Лухменев В.П. Влияние удобрений, фунгицидов и регуляторов роста на продуктивность подсолнечника // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015. - № 1 (51). -С. 41-46.

- Збраилов М.А. Оценка эффективности применения гербицидов Евро-Лайтнинг и Гардо Голд на посевах подсолнечника в условиях Приазовской зоны Ростовской области // Мат-лы международ. науч.-практ. конф. «Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур», пос. Персиановский, 2015. - С. 247-251.

- Маханькова Т.А., Голубев А.С. Гербициды для подсолнечника // Защита и карантин растений. -2019. - № 2. - С. 37-36.

- Топовые агроприемы возделывания подсолнечника и новые сорта ВНИИМК: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://glavagronom.ru/ articles/topovye-agropriemy-dlya-vysokih-urozhaev-podsolnechnika (дата обращения 04.03.2024).

- Инновационные технологии возделывания масличных культур. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2017. - 256 с.

- Лукомец В.М., Трунова М.В., Демурин Я.Н. Современные тренды селекционно-генетического улучшения сортов и гибридов подсолнечника во ВНИИМК // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2021. - Т. 25. - № 4. - С. 388-393.

- Бедловская И.В. Влияние агротехнических приемов и систем защиты растений на почвенную микрофлору в звене севооборота люцерна - озимая пшеница на черноземе выщелоченном слабогу-мусном: дис.... канд. биол. наук: 06.01.11. - Краснодар, 2004. - 151 с.

- Енкина О.В., Коробской Н.Ф. Микробиологические аспекты сохранения плодородия чернозёмов Кубани. - Краснодар, 1999. - 150 с.

- Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. - М.: Изд-во «Наука», 1972. -343 с.

- Красильников Н.А. Антагонизм микробов и антибиотические вещества. - М.: Изд-во «Советская наука», 1958. - 340 с.

- Мирчинк Т.Г. Почвенная микология: учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 220 с.

- Weller D.M., Raaijmakers J.M., Gardener B.B., Thomashow L.S. Microbial populations responsible for specific soil suppressiveness to plant pathogens // Annu. Rev. Phytopathology. - 2002. - No. 40. - Р. 309-348.

- Адаптивные технологии возделывания масличных культур / С.В. Гаркуша [и др.]. - Краснодар: ВНИИМК, 2011. - 186 с.

- ВасильевД.С. Подсолнечник. - М.: Агропро-миздат, 1990. - 174 с.

- Методика агротехнических исследований в опытах с основными полевыми культурами / Луко-мец В.М., Тишков Н.М., Семеренко С.А. [и др.]. -Краснодар: Просвещение-Юг, 2022. - 538 с.

- Температура воздуха и осадки по месяцам и годам: Краснодар (Краснодарский край, Россия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pogodaiklimat. ru/history/34927. html (дата обращения 19.02.2024).

- Бушнев А.С., Мамырко Ю.В., Подлесный С.П., Орехов Г.И., Павелко И.А. Влияние сроков сева и норм высева семян на продуктивность гибридов подсолнечника // Сахарная свекла. - 2023. -№ 5. - С. 31-36.

- Бушнев А.С., Орехов Г.И., Подлесный С.П. Потенциал продуктивности новых отечественных гибридов подсолнечника в зависимости от условий выращивания // Агрофорум. - 2020. - № 2. - С. 58-61.

- Бушнев А.С. Роль сортовых агротехник в реализации продуктивности масличных культур с учетом изменяющихся погодно-климатических условий // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 2011. - № 2 (148-149). - С. 238-245.

- Демурин Я.Н., Пихтярева А.А., Тронин А.С. [и др.]. Сульфонилмочевиноустойчивый гибрид подсолнечника Сурус // Масличные культуры. -2020. - № 2 (182). - С. 144-147.

- ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв - М.: Стандар-тинформ, 2004. - 3 с.

- Гидротермический коэффициент. Инфо: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sortov.net/info/gidrotermicheskiy-koeificient. html (дата обращения: 19.02.2024).

- Ионова Е.В., Лиховидова В.А., Лобунская И.А. Засуха и гидротермический коэффициент увлажнения как один из критериев оценки степени ее интенсивности (обзор литературы) // Зерновое хозяйство России. - 2016. - № 6. - С. 18-22.

- Скрипка О.В., Примаковская М.А., Шинка-рев В.И., Матвеенко А.Н. Методические указания по выявлению фомопсиса (серой пятнистости подсолнечника). - М., 1988. - 12 с.

- Саукова С.Л., Антонова Т.С., Арасланова Н.М., Ивебор М.В., Рыженко Е.Н., Борисенко О.М. Влияние климатических условий на поражение фо-мозом линий подсолнечника // Аграрный научный журнал. - 2023. - № 3. - С. 59-64.

- Лукомец В.М., Котлярова И.А., Терещенко Г.А. Атлас болезней подсолнечника. - Краснодар: ФГБНУ ВНИИМК, Просвещение-Юг, 2015. - 67 с.

- Markell S., Harveson R., Block C., Gulya T., Mathew F. Sunflower Disease Diagnostic Series: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www. ndsu. edu/agriculture/sites/default/files/20 23-05/pp1727.pdf. - PP 1727 (дата обращения: 20.03.2024).

- ГОСТ 8.597-2010 ГСИ. Семена масличных культур и продукты их переработки. Методика выполнения измерений масличности и влажности методом импульсного ядерного магнитного резонанса. - М.: Стандартинформ, 2019. - 8 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -Изд. 5-е. - М.: Колос, 1985. - 351 с.