Эффективность аудиовизуально-вибротактильной стимуляции для коррекции психовегетативных нарушений при женском алкоголизме на этапе формирования ремиссии

Автор: Афтанас Л.И., Бохан Николай Александрович, Мандель А.И., Аболонин А.Ф., Анкудинова И.Э., Кургак Д.И.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая наркология

Статья в выпуске: 4 (73), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе показано, что применение аудиовизуально-вибротактильной стимуляции в комплексной терапии на этапе формирования ремиссии у женщин с алкогольной зависимостью вызывает положительную динамику аффективных и личностных психологических параметров. Выявлено достоверное снижение показателей стресса, тревоги, психического напряжения.

Аудиовизуально-вибротактильная стимуляция, комплексная терапия, ремиссия, алкогольная зависимость

Короткий адрес: https://sciup.org/14295584

IDR: 14295584 | УДК: 616.89-008.441.

Текст научной статьи Эффективность аудиовизуально-вибротактильной стимуляции для коррекции психовегетативных нарушений при женском алкоголизме на этапе формирования ремиссии

тивной регуляции [5]. По данным многочисленных исследований, у больных алкоголизмом наблюдается сдвиг вегетативного баланса в сторону относительного доминирования симпатического звена регуляции, связанный с уменьшением парасимпатических влияний [3, 4, 7]. Однако в процессе широкого применения в терапевтическом процессе психотропных препаратов различных классов в подавляющем большинстве случаев не принимаются во внимание такие ключевые индивидуальные особенности вегетативного статуса пациента, как исходный вегетативный тонус и реактивность. Между тем используемые в наркологии препараты, обладающие сродством к адренергическим или холинергическим рецепторам, оказывают выраженные модулирующие эффекты на механизмы вегетативной регуляции, вызывая множество побочных клинических эффектов у больных алкоголизмом.

Таким образом, клиническая задача расширения методов немедикаментозной терапии алкоголизма сохраняет свою актуальность, поскольку постабстинентные состояния нередко сопровождаются поливалентной лекарственной непереносимостью [1]. Важность этой проблемы возрастает с появлением переходных состояний, в патогенезе которых лежит дисфункция вегетативной нервной системы, характеризующаяся психосоматическими жалобами в виде астенических, аффективных, диссомниче-ских и соматовегетативных расстройств [4]. Кроме того, в связи с гендерными особенностями психосоматических и вегетативногормональных взаимосвязей вегетативная дисфункция приобретает наибольшее значение в клиническом оформлении алкогольных синдромов у женщин. Данное обстоятельство определяет необходимость поиска новых, альтернативных путей коррекции психосоматического состояния при женском алкоголизме – более щадящих и учитывающих направленность и структуру психовегетативных дисфункций у женщин.

Одним из перспективных направлений нормализации нарушенного вегетативного дисбаланса при пограничных нервно-психических и постстрессорных состояниях является использование немедикаментозных терапевтических стратегий. К их числу относятся интенсивно развиваемые в последнее время технологии «навязывания» («entrainment») ритмики мозгу с помощью внешних стимулов [8, 12, 14, 15]. В работах с использованием преимущественно аудиовизуальной стимуляции (АВС) показано, что навязывание в дельта-диапазоне приводило к снижению АД [13], в альфа-диапазоне – к улучшению когнитивной компетентности [11], снижению тревоги, депрессии и симптомов кратковременного стресса [10]. Стимуляция в бета-диапазоне улучшала внимание и общий интеллект, уменьшала поведенческие проблемы и ангедонию у пациентов с синдромом профессионального выгорания [11].

В настоящем исследовании использован метод аудиовизуально-вибротактильной стимуляции (АВВС), который за счет включения дополнительного вибротактильного фактора воздействия оказывает более выраженные антистрессовые психосоматические эффекты [1, 2, 5, 6]. Ритмические световые, звуковые и вибротак-тильные стимулы, действуя в частотных диапазонах биоэлектрической активности головного мозга, «навязывают» резонансные эффекты в осциллирующих нейрональных ансамблях. Мультимодальная стимуляция с постоянной или изменяющейся частотой прерывистых воздействий вызывает синхронизацию ранее не-скоррелированных источников спонтанной ритмики головного мозга, что приводит к переупо-рядочиванию корковых нейронных сетей и ликвидации обусловленных стрессом очагов «застойного» возбуждения в мозге. Происходят оптимизация когнитивных процессов, снятие психического и соматического напряжения, синхронизация гомеостатических систем, нормализация баланса между ветвями симпатической и парасимпатической нервной системы, улучшение функционального состояния иммунной системы, нормализация биоэлектрической активности мозга и межполушарных взаимоотношений, увеличение продукции бета-эндорфинов. Эффекты релаксации сопровождаются генерацией ярких зрительных образов, положительных эмоций с ощущением их переживания всем телом [2, 6, 8, 9, 12]. Установлены оптимизирующие эффекты АВВС на психо-нейроиммунный статус пациентов невротического круга. У данных пациентов в результате АВВС коррекции установлены снижение показателей тревоги, депрессии и алекситимии; симметризация нейровегетативного баланса в регуляции ритма сердца; снижение повышенной активности задних отделов коры левого полушария в тета- и альфа-диапазонах ЭЭГ; нормализация количества тотальных Т-лимфоцитов (CD3) и натуральных киллеров (CD16); возникновение отсутствующих до лечения значимых корреляционных взаимоотношений между показателями иммунитета (CD3, CD16) и активностью центрально-теменных областей левого (альфа1- и альфа2-диапазоны) и правого (бета1-диапазон) полушарий мозга [6]. В проведенном нами рандомизированном пла-цебо-контролируемом исследовании эффективности амбулаторного применения курса АВВС в комплексной терапии постабстинентных расстройств у больных II стадией алкоголизма установлена терапевтическая чувствительность к данному методу нейротехнологиче- ской коррекции аффективных, вегетативных, идеаторных и диссомнических компонентов патологического влечения к этанолу [1].

Таким образом, использование АВВС в клинической медицине обладает широким спектром воздействия на организм человека, изменяя его состояние путём воздействия на центральные регуляторные механизмы, что позволяет нормализовать вегетативные нарушения и аффективные расстройства.

Наш интерес к данному виду терапевтического воздействия определяется тем, что именно аффективные и вегетативные нарушения являются осевыми в клинической картине патологического влечения при алкогольной зависимости на этапе формирования ремиссии и во многом определяют дальнейшее направление патологического процесса. Положительная динамика данных показателей указывает на успешное формирование ремиссии у больных алкоголизмом, неустойчивая – провоцирует срывы, а использование психотропных препаратов различного спектра действия не только удорожает стоимость лечения, но и приводит к развитию лекарственной зависимости.

В данной связи целью исследования явилось изучение влияния аудиовизуально-вибротактильной стимуляции на динамику вегетативного и психологического статусов у больных алкоголизмом в период формирования ремиссии.

Материал и методы. Для исследования была отобрана группа из 84 женщин в возрасте от 30 до 50 лет, страдающих психическими и поведенческими расстройствами в результате злоупотребления алкоголем (шифр по МКБ-10 F10.2.), которым при получении информированного согласия, после купирования традиционными методами терапии основных проявлений абстинентного синдрома проведен амбулаторный курс из 10 процедур аудиовизуально-вибротактильной стимуляции на фоне традиционной терапии постабстинентных нарушений.

Основным критерием включения в исследование являлось наличие психических и поведенческих расстройств в результате злоупотребления алкоголем (шифр по МКБ-10 F10. 2.). Критериями исключения из исследования являлись наличие в анамнезе заболевания вирусными гепатитами В и С, наличие сопутствующей тяжелой соматической патологии в стадии декомпенсации, наличие психотических форм алкоголизма и выраженных явлений коморбид-ного органического поражения головного мозга, нарушение больными протокола исследования и отказ от лечения.

Для проведения АВВС применялся комплекс «Sensorium», использующий запатентованную технологию [Афтанас Л. И., Байдужа В. П., Грищук И. В., Морозова Н. Б., Новопашина А.

В., Труфакин В. А., 2008]. В процессе сеанса больной располагался на специализированном кресле в горизонтальном положении, зрительная и слуховая стимуляция осуществлялась с помощью специализированных фотодиодных очков и наушников, вибротактильная – с помощью вмонтированных в кресло сабвуферов. Процедуры АВВС проводились по 20 минут 1 раз в день, всего 10 процедур на курс.

Динамика психологических параметров оценивалась с помощью личностного опросника «Mini-Mult» (сокращенный вариант ММPI в модификации Зайцева В. П., 1981) и цветового теста М. Люшера в модификации Л. Н. Собчик (1990). Исследования проводились непосредственно перед началом курса АВВС и по его окончании.

Характеристика вегетативного гомеостаза складывалась из оценки: 1) исходного вегетативного тонуса, определяемого по данным кар-диоинтервалографии (КИГ); 2) вегетативной реактивности по динамике индекса кардиоинтер-валограммы (отношение ИН 2 к ИН 1 , ИН – индекс напряжения) при выполнении клиноортостатической пробы; 3) вегетативного обеспечения деятельности по данным динамики АД и ЧСС при проведении клиноортостатической пробы в соответствии с методическими рекомендациями Московского НИИ вегетологии [1, 3, 6].

Запись кардиоинтервалограмм проводилась в стандартных условиях, в исходном положении лежа, в спокойной обстановке, в определенные утренние часы. Массив кардиоциклов обрабатывался при помощи компьютерной программы, выделяющей и учитывающей желудочковые экстрасистолы. По динамическому ряду, состоящему из 100 значений кардиоциклов, исходящих из синусового узла, рассчитывались статистические показатели для исходного положения (клинопозиция). Это были: Мо 1 – мода – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала; АМо 1 – амплитуда моды – число значений интервалов R-R, соответствующих Мо 1 и выраженных в процентах к общему числу кардиоциклов массива; dX – вариационный размах – границы распределения интервалов R-R; ИН 1 – индекс напряжения – комплексный показатель КИГ, определялся по формуле: ИН = АМо/2Мо•dХ.

За нормативы ИН 1 приняты следующие показатели: ИН 1 , составляющий от 30 до 90 условных единиц, указывает на эйтонию; ИН 1 менее 30 условных единиц – ваготонию; ИН 1 более 90 условных единиц – симпатикотонию. Наряду с записью КИГ в исходном положении лежа, проводили регистрацию сердечного ритма также в вертикальном положении (ортостаз). Показатели КИГ при этом обозначали как Мо 2 , АМо 2 , ИН 2 , Х 2 . При выполнении клиноортоста-тиеской пробы (КОП) по отношению ИН 2 /ИН 1

выделено 3 вида вегетативной реактивности: нормальная (симпатикотоническая), гиперсим-патикотоническая и асимпатикотоническая. Критерии оценки этих вариантов зависели от исходного значения ИН 1 , что отражено в таблице 1 [Вейн А. М., 1981].

Таблица 1 Критерии оценки исходной вегетативной реактивности на клиноортостатическую пробу по показателям ИН 1 /ИН 2

|

Исходный вегетативный тонус |

Индекс напряжения, усл. ед. |

Вегетативная реактивность |

||

|

Нормальная симпа-тико-тоническая |

Повышенная гипер-симпатико-тоническая |

Сниженная асимпати-ко-тоническая |

||

|

Ваготония |

менее 30 |

1,6–3,2 |

более 3,2 |

менее 1,6 |

|

Эйтония |

31—60 |

1,3–2,5 |

более 2,5 |

менее 1,3 |

|

61―90 |

1,0–2,0 |

более 2,0 |

менее 1,0 |

|

|

Симпати-котония |

91—120 |

0,7–1,6 |

более 1,6 |

менее 0,7 |

Все эти данные распределялись по группам и использовались для количественной оценки степени напряженности и направленности реагирования вегетативной нервной системы. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6 for Windows» (фирмы Statsoft). Для оценки достоверности различий между полученными данными использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок и U-критерий Манна–Уитни.

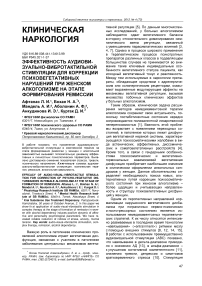

Результаты. Исходя из того, что ведущее значение на этапе формирования ремиссии у больных алкоголизмом имеют личностные психометрические индикаторы, основное внимание уделялось оценке выраженности и динамики личностных и эмоциональных расстройств. На рисунке 1 представлен усредненный профиль личности зависимых от алкоголя женщин до начала (код профиля 2 7/- 1 6 9) и после проведения курса АВВС терапии (код профиля 9 3 7/ – 1 4 8).

Рис. 1. Усредненный личностный профиль MMPI (вариант «Mini-Mult») у зависимых от алкоголя женщин до и после и после курса АВВС

До курса АВВС пациентки обнаруживали повышенные значения по шкале 2 (D – депрессия), отражающей степень пессимизма и неудовлетворенность. Эта шкала очень чутко реа- гирует на изменения настроения и одна из первых – на неблагоприятную ситуацию. Очень часто подобные профили свидетельствуют об отказе от свободы самоактуализации, низкой оценке собственных возможностей и сниженной самооценке, психическом дискомфорте, наличии чувства вины в сочетании с импульсивностью, аффективными реакциями гнева и страха. Повышенные значения по шкале 6 (Ра – ригидность аффекта) отражают в подходе к решению различных проблем склонность к ригидной (негибкой, тугоподвижной) системе с высокой степенью догматического упорства. В системе отношений лица с высокими значениями шкалы 6 проявляют повышенную подозрительность, ревность, чувство соперничества. Наконец, снижение значений шкалы 9 (Ma – активность) свидетельствует о ситуационно обусловленном уменьшении активности, наличии пессимизма в оценке перспектив.

Усредненный профиль личности после проведения курса АВВС терапии выявляет снижение по следующим шкалам: 2 (D – депрессия) с 59 до 50 стенов, 7 (Pt – психастения) с 59 до 52 стенов, повышение по шкале 9 (Ma – активность) с 45 до 55. В целом полученные данные свидетельствуют о снижении депрессивных переживаний, улучшении межличностных взаимоотношений и повышении активности и оптимизма в оценке перспектив выздоровления и гармонизации межличностных взаимоотношений (различия достоверны при p<0,05).

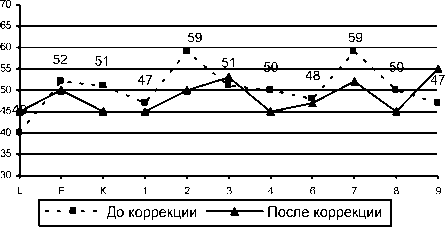

Для расширения доказательной базы экспериментально-психологического исследования дополнительно был использован более чувствительный к быстрым изменениям психического статуса метод – тест М. Люшера, позволяющий получать невербальные оценки актуального психического состояния и расстройств, связанных с регуляцией аффекта. Уровень эмоционального стресса после курса АВВС терапии снизился практически в 3 раза – с 9,51 до 3,56 ед. Наблюдался также регресс психического напряжения с 13,2 до 3,17 балла (различия достоверны при p<0,05). Коэффициент тревожности также оценивался с помощью метода цветовых выборов. До лечения его среднее значение составляло 10,1 балла, после курса АВВС достоверно снижалось (4,22 балла), отражая снижение усредненного показателя общей тревожности (p<0,05). Значения показателя, отражающего повышенное напряжение вегетативной нервной системы, также имели положительную динамику – с 2,24 балла до терапии до 1,12 балла после курса АВВС (p<0,05).

Таким образом, в результате проведения курса АВВС терапии выявлена положительная динамика психометрических индикаторов, свидетельствующая о снижении уровней психологического стресса, тревоги, психического на- пряжения, повышении активности, формировании более адекватного восприятия собственной личности, более осознанном отношении к алкогольной зависимости, процессу выздоровления и перспективам дальнейшей жизни.

Эмоциональный стресс Тревожность

Психическое напряжение Вегетативный коэффициент

Рис. Динамика показателей по цветовому тесту Люшера до и после лечения с использованием АвВс (* - различия достоверны при р<0,05)

Следующим важным компонентом общего самочувствия является соматическая составляющая, которая в значительной степени определяется состоянием нейровегетативного баланса, оцениваемого с помощью метода анализа вариабельности ритма сердца (табл. 2).

Таблица 2

Реактивность вегетативной нервной системы при лечении с использованием АВВС

|

Показатель |

Значения показателей у больных |

|

|

До проведения АВВС |

После проведения АВВС |

|

|

Частота сердечных сокращений |

95±7 уд/мин |

71± 11уд/мин |

|

Экстрасистолы |

14,2±3,3 |

3,5±1,2 |

|

Мо |

0,63 |

0,98 |

|

АМо |

77 % |

52 % |

|

dX |

0,23 |

0,21 |

|

ИН (Вейн) |

265,7 ± 34,3* |

126,3±26,1 |

|

ИН 1 /ИН 2 |

2,6±0,4* |

1,3±0,57 |

Примечание. * – Различия достоверны при р<0,05.

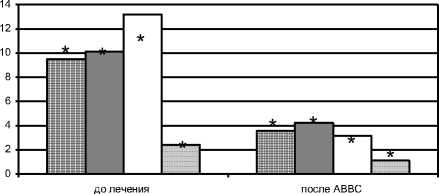

До проведения АВВС в группе больных преобладала симпатотония (ИН 265,7±34,3), выраженность которой после проведения АВВС (ИН 126,3±26,1) достоверно уменьшалась (p<0,05). Анализ реактивности в клиноортостатической пробе показал, что до проведения АВВС больные обнаруживали преимущественно гипер-симпатотонические реакции (ИН 2 /ИН 1 – 2,6±0,4), а после терапии реакции достоверно приближались к нормативным (ИН 2 /ИН 1 – 1,3±0,57) (p<0,05).

Следует отметить, что на фоне нормализации реактивности наблюдалось увеличение вариабельности сердечного ритма, отражающее увеличение гибкости, пластичности и резистентности к стрессорным влияниям механизмов нейровегетативной регуляции.

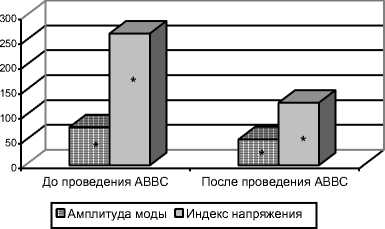

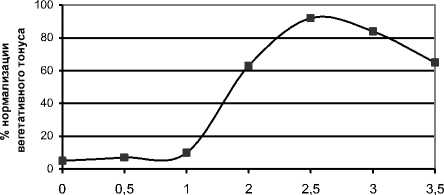

На следующем этапе проведена оценка эффективности АВВС в зависимости от исходного типа вегетативного реагирования (рис. 4).

Рис. 3. Динамика показателей индекса вегетативного напряжения и амплитуды моды (R-R кардиоинтервалов) до и после лечения с использованием АВВС (* - различия достоверны при р<0,05)

Индекс вегетативной реактивности

Рис. 4. Эффективность АВВС в зависимости от исходного индекса вегетативной реактивности

Установлено, что более выраженная симпа-тикотония ассоциировалась с большим процентом случаев нормализации нейровегетативного баланса. Наибольшая эффективность АВВС наблюдалась в диапазоне отношения повышенной гиперсимпатикотонической реактивности (ИН 1 /ИН 2 ) – от 1,6 до 2,5.

Далее была проведена оценка терапевтической эффективности использования АВВС с учётом полноты купирования проявлений вегетативной дисфункции (по количеству больных, перешедших к эйтоническому типу реагирования) (табл. 3).

Таблица 3 Сравнение терапевтической эффективности АВВС в зависимости от исходного вегетативного тонуса (%)

|

Исходный вегетативный тонус |

Количество пациентов с разными типами вегетативного тонуса |

|||

|

До терапии (n=84) |

После терапии (n=84) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Ваготония |

6 |

7 |

3 |

3,6 |

|

Эйтония |

20 |

24 |

60 |

71,4 |

|

Симпатикотония |

58 |

69 |

21 |

25 |

|

Итого |

84 |

100 |

84 |

100 |

После окончания курса терапии происходит оптимизация вегетативного обеспечения: в группе c эйтоническим вегетативным тонусом количество больных увеличилось на 47,4 %, в группе с исходной ваготонией уменьшилось на 3,4 %, а в группе c исходной симпатикотони-ей – на 44,0 %.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что применение аудиовизу-ально-вибротактильной стимуляции в комплексной терапии на этапе формирования ремиссии у женщин с алкогольной зависимостью вызывает положительную динамику аффективных и личностных психологических параметров. Выявляется достоверное снижение показателей стресса, тревоги, психического напряжения. На этом фоне наблюдается повышение активности и самооценки, способствующее формированию осознанного отношения к алкогольной зависимости и к процессу выздоровления в целом.

Базисом психовегетативных изменений является стабилизация состояния системы регуляции вегетативного гомеостаза. Использование АВВС в комплексной терапии алкоголизма на этапе формирования ремиссии позволяет не только снизить индексы вегетативного напряжения, но и оптимизировать параметры нейро-вегетативной реактивности, что свидетельствует об увеличении адаптационных возможностей центральной нервной и кардиоваскулярной систем. Индивидуальные индикаторы исходного уровня нейровегетативного напряжения и реактивности могут служить предикторами эффективности АВВС у данной группы пациентов. В целом применение курса аудиовизуаль-но-вибротактильной стимуляции на этапе формирования ремиссии у женщин с алкогольной зависимостью обеспечивает оптимизацию основных психовегетативных показателей, повышает качество ремиссий.