Эффективность человеческого потенциала в «новой» экономике

Автор: Римашевская Наталья Михайловна, Доброхлеб Валентина Григорьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Человеческий потенциал

Статья в выпуске: 2 (48), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается одна из ключевых проблем современной России - ориентация знаний на решение задач постиндустриального общества. Это подразумевает формирование Творческой Личности и предоставление предварительных условий для его / ее деятельности. Социальные институты, и прежде всего национальная инновационная система, должны наращивать спрос на высокоэффективный человеческий потенциал.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347750

IDR: 14347750

Текст научной статьи Эффективность человеческого потенциала в «новой» экономике

Н.М.Римашевская, В.Г.Доброхлеб

Эффективность человеческого потенииоло В «новой» экономике*

С овременный мир переживает системный кризис, который ведущие ученые связывают с переходом от индустриальной к постиндустриальной эпохе. В связи с коренными изменениями окружающего мира прежняя научная парадигма не может ответить на современные вызовы. Возникает новая, которая дает «научному сообществу модель постановки проблем и их решений». При этом характерной чертой индустриальной цивилизации является лидерство естественных и технических наук, связанных с познанием и покорением природы. В постиндустриальной – на первый план выдвигаются науки о человеке, обществе, живой природе, равновесии природы и общества, которое может быть основано на их рациональной коэволюции. В период цивилизационных и научных кризисов общество оказывается перед лицом иных вызовов, которые могут быть разрешены в ходе новой научной революции ХХI в.

По прогнозам, первая четверть текущего столетия будет проходить через углубляющие друг друга глобальные кризисы: демографический, экономический, технологический и др. Именно это ставит новые проблемы, решение которых может предложить лишь новая научная парадигма. В будущем, как утверждает известный российский ученый Ю.В.Яковец, главное место в системе научных знаний будет принадлежать наукам о человеке, что обусловлено возможным изменением системы ценностей и приоритетов. По его мнению, выход из кризиса возможен лишь на основе гуманистически-ноосферного постиндустриального способа производства и его первого этапа – шестого технологического уклада.

В предисловии к русскому изданию книги «Грядущее постиндустриальное общество» ее автор Даниел Белл подчеркивал, что постиндустриальная эра наступает в результате длинной цепи технологических перемен. Было выдвинуто предположение, что существуют как минимум три ус- ловия, дающие странам возможность продвигаться вверх по «технологической лестнице». Первое – политическая стабильность, при которой инвесторы могут надеяться на получение прибыли, второе – наличие большого класса предпринимателей и инженерно-технического персонала, разрабатывающих и производящих товары, третье – соответствующая система образования, готовящая грамотных специалистов для применения новых технологий. При этом важно понимать различия осевого принципа организации социума в разных эпохах: доин-дустриальное общество организовано вокруг «взаимодействия с природой», индустриальное – это взаимоотношения человека и машины, использование энергии для превращения естественной окружающей среды в техническую, постиндустриальное основано на «игре между людьми». Над машинной технологией поднимается технология интеллектуальная, основанная на информации. Этот сдвиг определяет огромные расхождения в харак- тере экономического сектора и типах занятости, порождает резкие отличия структурных проблем, с которыми сталкивается общество. Основными экономическими секторами становятся не первичный, основывающийся на добывающих отраслях, и даже не вторичный, опирающийся на обрабатывающую промышленность, а третичный, четвертичный, в наибольшей степени, и т.д. Д.Белл показывает, что последний из названных экономических секторов включает такие сферы, как здравоохранение, образование, исследования, государственное управление, отдых. Структура и проблемы постиндустриального общества представлены в табл. 1.

Главной экономической базой «новой» экономики, или экономики знаний, являются наукоемкие отрасли промышленности, основным ресурсом развития становится человеческий капитал. В связи с этим как научный, так и практический интерес особенно представляет анализ ситуации в нашей стране в настоящее время.

Таблица 1

Структура и проблемы постиндустриального общества

Осевой принцип Основные институты

Экономическая база

Основной ресурс

Политические проблемы Структурная проблема Стратификация: основа – доступ -

Теоретическая проблема: Социальные движения:

Центральная роль теоретических знаний и их кодификация

Университет, академические институты, исследовательские организации Наукоемкие отрасли промышленности Человеческий капитал

Научная политика, политика в области образования

Соотношение между частными и общественными секторами Способности и навыки.

Образование

Сплоченность «нового класса»

Противостояние бюрократии

Альтернативная культура

Первые восемь лет ХХI в. для России были связаны преимущественно с быстрым экономическим ростом, который в значительной степени определялся сырьевым сектором. Внутренний спрос в стране увеличивался до 10% ежегодно. К 2008 г. соотношение темпов прироста внутреннего спроса и ВВП составило более 1,5. Этот разрыв покрывался за счет импорта, значительную часть которого составляла продукция с высокой степенью добавленной стоимости. В затратах на машины и оборудование доля импорта достигала 40% при загруженности не более половины основных производственных фондов. Вместе с тем в небольшой группе высокотехнологичных отраслей наблюдалась устойчивая тенденция опережающих темпов роста (до 28% в год) и меньшего их сокращения в период кризиса. Например, производство летательных аппаратов, включая космические, в 2009 г. (по оценкам) составило 101,8% к предыдущему году. В целом доля высокотехнологичных отраслей выросла почти в 1,8 раза, однако в структуре промышленного производства составляла менее 10% (9,8% в 2008 г.).

Серьезные аналитики, в том числе представители школы русского цик-лизма, предвидели мировой экономический кризис, который для многих участников рынка стал неожиданным. Для того чтобы выйти из рецессии и обеспечить долгосрочную перспективу устойчивого развития Российской Федерации, необходимо найти внутренние источники роста. Характерной чертой современности является переход мировой экономики на шестой технологический уклад. Ядро его составляют: биотехнология, нанотехнология, информационно-коммуни- кационные технологии и ряд других. Как заметил известный российский экономист С.Ю.Глазьев, несмотря на депрессию и финансовый кризис, ядро нового уклада в Америке, Европе, Японии, Китае растет темпами до 35% в год. По экспертным оценкам, это составляет около 2% ВВП, но через несколько лет «вес» нового уклада достигнет 7–8% ВВП, и после этого он «потянет экономику вперед на гребне новой длинной волны, которая продолжится 20–30 лет».

В связи с этим очевидно, что нельзя ориентироваться только на краткосрочные цели. В настоящее время предполагается, что стратегические направления Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденные распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р., будут увязаны с мерами антикризисной политики. При этом необходимо сознавать, что основным источником роста национального богатства при переходе на постиндустриальный путь развития являются нематериальные активы, основа которых – человеческий капитал. По мнению исследовательской, группы Всемирного банка, большую часть богатства наций составляет нематериальный капитал .

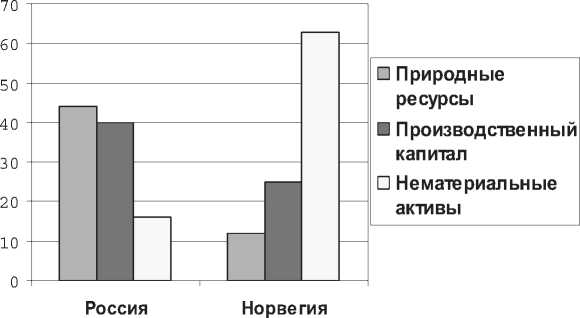

В Докладе 2006 г. этой влиятельной международной организации были представлены данные, в том числе по 10 странам с самой высокой долей нематериального капитала в национальном богатстве страны: Швейцария – 84%, Дания – 84%, Швеция – 87%, США – 82%, Германия – 85%, Япония – 69%, Австрия – 84%, Норвегия – 63%, Франция – 86%, Люксембург – 86%. На рис. 1 показано соотношение различных видов капитала по доле их

Рис. 1. Соотношение различных видов капитала по доле их вклада в формирование национального богатства России и Норвегии

вклада в формирование национального богатства России и Норвегии.

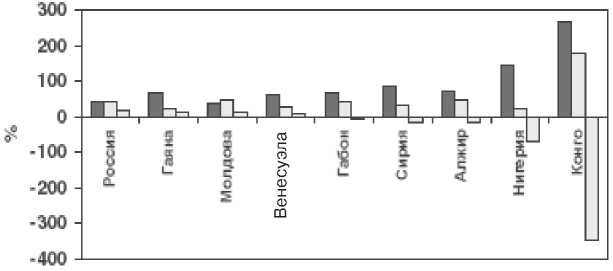

Экономисты подсчитали, что Россия входит по образовательной компоненте индекса развития человеческого потенциала ПРООН в 15% наиболее развитых стран мира, однако по показателю вклада человеческого потенциала в создание общественного богатства РФ относится к 15% наименее успешных по этому показа- телю государств (рис. 2). В значительной степени такое положение связано с затянувшимся переходом на рыночные отношения. В стране широко распространены нелегитимные практики в сфере занятости, где существенная доля работающих связана с теневой экономикой, в которой преобладает бесконтрактное трудоустройство. О творческой стороне такого труда говорить затруднительно.

Источник: Where is the Wealth of Nations Capital for the 2st Centuty // The World Bank. Washington DC, 2006.

Рис. 2. Показатель вклада человеческого потенциала в создание общественного богатства

При переходе к постиндустриальному типу экономики формируются иные рынки труда. Промышленные предприятия высокотехнологичных отраслей, создание и расширение национальных инновационных систем, суть которых в высокой доле нового знания в конечном продукте, в экономически развитых странах привели к изменению структуры рабочей силы. В общем плане эти изменения связаны с более интенсивным применением быстро меняющихся знаний, возросшими возможностями доступа и обработки информации, включением интеллекта и творческих способностей индивида в исполнение рутинных операций. Рост научных исследований и выпуска студентов учебными заведениями существенно повлияли на долю работников умственного труда. Например, в Японии и США работники творческих профессий и специалисты с элементами творческого труда к началу текущего века составили до 4/5 общего числа занятых. В России на творческие профессии приходилось 20%, работники с элементами творческого труда составляли 30%.

В значительной степени это объясняется неразвитостью секторов, которые в постидустриальных странах являются ведущими и относятся к пятеричному сектору. Даже в Москве уровень занятости в этом секторе не соответствует не только экономике знаний (40–50%), но даже «обществу массового потребления» (30%). Так, доля работников сферы образования Москвы (11,7%) близка к Бразилии, но значительно уступает Китаю. По занятости в здравоохранении столица рядом с Болгарией и Румынией, а не с высокоразвитыми странами. Занятость в науке даже здесь сократилась по сравнению с 1992 г. почти вдвое, по ряду публикаций – в 4 раза. Недостаточный уровень социальных расходов отражается в оплате персонала. Это снижает привлекательность труда в данном секторе экономики.

В настоящее время открытый международный рынок труда в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) формирует в них повышенный спрос на исследователей и высококвалифицированных специалистов. В этих регионах предоставляется более высокий уровень оплаты труда, лучшая технологическая оснащенность лабораторий, более комфортные условия жизни. В нашей же стране в процессе миграции сложился диспаритет: мы отдаем более квалифицированные кадры, а получаем мигрантов с низким уровнем профессиональной подготовки.

Масштабы «утечки мозгов» из России за годы рыночных преобразований оцениваются примерно в 500 тыс. человек.

Исследования показывают, что в России есть предпосылки и ряд возможностей для перехода на инновационный путь развития. В этом кризис представляет определенный стимул для повышения внимания к модернизации и переходу от сырьевой ориентации к экономике, основанной на знаниях. В 2009 г. научным коллективом под руководством д.э.н. Д.А.Рубвальтера был подготовлен базовый доклад «Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации», содержащий SWOT-анализ национальной инновационной системы. Это позволило выделить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы. При этом значительным вызовом является «ис- черпание преимуществ по качеству человеческого капитала и иным компонентам инновационного потенциала». Следует еще раз подчеркнуть, что промышленная среда России до настоящего времени не стала фактором развития инноваций. Научнотехническая сфера остается заложницей состояния промышленной среды. Возрождение науки и технологий не будет происходить без спроса со стороны отечественных предприятий на инновационную продукцию. В сфере борьбы за технологическое лидерство, как подчеркивает В.Е.Демен-тьев: «необходима стратегия, ведущая к преодолению как “ловушки отста-лости“, так и “ловушки технологического заимствования”». Повышенного внимания заслуживает влияние на инновации промышленной среды и замыслов других участников мировой нанотехнологической гонки, в первую очередь ее лидеров – США, Японии, ЕС и Китая».

Вероятно, новая модель роста компаний будет востребована после завершения модернизации произ- водственной базы промышленности и сферы услуг.

Инновационно активные предприятия, несмотря на то, что составляют менее 10% в промышленности, получали в период экономического роста до 48% выручки от продаж. При этом ученые отмечают, что масштабы, глубина и качество инновационных процессов на предприятиях низки, поэтому доля выручки от новейшей продукции даже в этих передовых, по российским меркам, субъектах рынка, не превышала 5% (табл. 2). Такая структура промышленного производства имеет невысокий спрос на творчески работающего специалиста, в лучшем случае – это каждый третий работник, а не 4/5, как в экономически развитых странах.

В преодолении отставания ключевую роль призвана сыграть система образования. Первой и самой заметной тенденцией в сфере высшего образования с 1990-х годов стал стремительный рост численности студентов. Ряд российских исследователей связывают быстрое расширение системы выс-

Оценка доли и экономического веса инновационно активных предприятий промышленности

Таблица 2

|

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

|

|

Инновационно активные предприятия в общем числе организаций, % |

10,5 |

9,3 |

9,4 |

9,4 |

|

Выручка инновационно активных предприятий от общей выручки в выборке, % |

46,6 |

41,3 |

48,0 |

48,2 |

|

Численность работающих на инновационно активных предприятиях, от общей численности работающих на обследованных предприятиях, % |

38,6 |

35,5 |

38,3 |

37,0 |

|

Инновационные товары в общей выручке выборки, % |

5,4 |

5,0 |

5,2 |

5,0 |

|

Инновационные товары в выручке инновационно активных предприятий, % 11,5 |

12,2 |

10,8 |

10,4 |

|

|

Число обследованных промышленных предприятий |

20802 |

25805 |

26511 |

26332 |

Источник: Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. М., 2009. С. 89.

шего образования с 2,8 млн студентов в 1997 г. до 7,5 млн в 2008 с формированием «прообраза механизма демпфирования массовой молодежной безработицы».

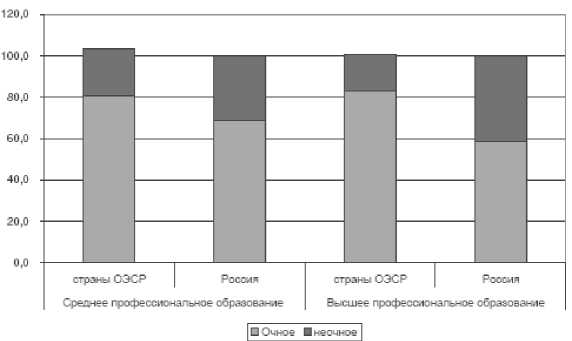

С этим взглядом нельзя согласиться полностью. Вероятно, массовый рыночный спрос российских домохозяйств в значительной мере связан с осознанием, что образование может стать реальным социальным лифтом в новой социальной структуре. Однако подобные надежды не в полной мере оправдались. В России на платной основе в государственных и негосударственных вузах учится более 60% студентов, а в учебных заведения среднего специального образования – более 28%. Конечно, в период кризиса возникает повышенный риск, так как при сокращении доходов часть обучающихся не сможет оплачивать учебу. В этих условиях, вероятно, учебные заведения будут вынуждены пойти на снижение стоимости платного обуче- ния, введение различного рода скидок. Однако именно сохранение численности студентов в сложный период развития страны позволит преодолеть деградацию человеческого капитала при условии качественных изменений и нового понимания образованности. Эту идею четко сформулировал доктор экономических наук, профессор В.П.Колесов. Нужны не просто носители чистых знаний, а необходимы люди, которые обладают знаниями и компетенциями, достаточными для немедленного применения, и способные их постоянно обновлять и совершенствовать. В этом процессе существенная роль принадлежит качеству образования, совершенствованию методологии передачи нового знания с учетом широкого распространения заочной и вечерней форм обучения в России.

Вместе с тем в спросе на такие кадры ведущая роль остается за российским бизнесом, который пока де-

Источник: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008: Россия перед лицом демографических вызовов. М., 2009. С.175.

Рис. 3. Структура учащихся на программах третичного образования по формам обучения в России и ОЭСР

монстрирует низкий уровень инновационной активности. В большинстве компаний преобладают не инновационные способы создания конкурентных преимуществ. По результатам опросов выявлено, что наименее востребованными на рынке труда оказываются выпускники, имеющие специальности химиков, математиков, физиков, биологов, электро- и радиотехников. Среди физиков и математиков, поработавших после окончания вуза по полученной специальности, абсолютным лидером факторов перепрофилирования занятости является заработная плата (указали 80% респондентов), еще 50% указали на отсутствие перспектив, притом что разочарованных в вузовской специальности не оказалось. Не по специальности работает в 4 раза меньше получивших дипломы геологов, геофизиков, горных инженеров, гидрометеорологов; а также в 2–2,5 раза меньше химиков, электронщиков, специалистов в области приборостроения и связи; в 1,3–1,5 раза меньше математиков, биологов и специалистов в области приборостроения.

Важнейшая проблема современной России – ориентация знаний на решение задач постиндустриального общества. Путь к ней – в подготовке Человека-Творца и создании условий для его деятельности. При этом социальные институты, в первую очередь национальная инновационная система должна сформировать запрос на высокоэффективный человеческий потенциал.