Эффективность интродукции ризосферных бактерий с полифункциональными свойствами в агроценозы картофеля

Автор: Береговая Ю.В., Кротиков А.А., Шапкин В.М.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (72), 2018 года.

Бесплатный доступ

В решении проблемы повышения продуктивности картофеля важнейшая роль отводится воспроизводству адаптивных высокопродуктивных сортов и разработке новых технологических и биотехнологических приемов их возделывания. В условиях химической интенсификации сельского хозяйства, глобальных изменений климата и антропогенных воздействий на агроландшафты перспективно развивать экологически безопасные биотехнологии повышения урожайности и качества картофеля на основе активизации биологических функций и реализации потенциала растительно-микробных взаимодействий. Научные исследования выполнены в 2017 году при поддержке РНФ (проект № 17-76-10039). Целью исследований являлось изучение эффективности интродукции ризосферных бактерий различных таксономических групп (штаммы Pseudomonas fluorescens SPB2137, Sphingomonas sp. K1B, Arthrobacter mysorens 7) в агроценозы картофеля сорта Гала. Интродуцируемые ризосферные бактерии способствовали повышению устойчивости растений картофеля к фитофторозу и альтернариозу от 16 до 100%, и их эффективность варьировала в зависимости от возбудителя болезни. Интродукция ростстимулирующих ризосферных бактерий положительно повлияла на реализацию потенциала продуктивности сорта, которая в зависимости от биопрепарата повысилась на 2,7-8,8%, что было связано с улучшением потребления питательных элементов растениями. Применение биопрепаратов позволило существенно повысить товарные качества картофеля при снижении поражения клубней фитопатогенами и насекомыми-вредителями в 1,5-4,8 раза и уменьшить нестандартную часть клубней (фракция менее 35 мм) в урожае в 1,2-2,4 раза. Использование биопрепаратов также было эффективным с экономической точки зрения и позволило повысить рентабельность производства картофеля в 2,3-3,2 раза. При этом данный сорт был наиболее отзывчив на интродукцию перспективного штамма Sphingomonas sp. K1B.

Картофель, ризосферные бактерии, заболеваемость растений, минеральное питание, урожайность, товарное качество, экономическая эффективность, агроценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/147230610

IDR: 147230610 | УДК: 579.8:635.21:574.4:631.5 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.3.3

Текст научной статьи Эффективность интродукции ризосферных бактерий с полифункциональными свойствами в агроценозы картофеля

Bве^ение. Картофель является одной из ва^нейших сельскохозяйственных культур в мире и в России, при этом на долю России приходится около 18% мирового сбора картофеля при относительно невысокой средней уро^айности 22 т/га. Причины недостаточной продуктивности картофеля, связаны с применением нерациональных технологий, низким качеством семенного материала и большими потерями уро^ая, вызванными болезнями и вредителями. B решении проблемы повышения продуктивности картофеля ва^нейшая роль отводится воспроизводству адаптивных высокопродуктивных сортов и разработке новых технологических и биотехнологических приемов их возделывания [1-3].

B условиях химической интенсификации сельского хозяйства, глобальных изменений климата и антропогенных воздействий на агроландшафты перспективно развивать экологически безопасные биотехнологии повышения уро^айности и качества картофеля на основе активизации биологических функций и реализации потенциала растительно-микробных взаимодействий. Интродукция полезных микроорганизмов (в виде биопрепаратов) в ризосферу сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, является перспективным подходом для улучшения питания, повышения продуктивности растений, сни^ения отрицательного влияния стрессовых факторов окру^ающей среды и развития экологически безопасного устойчивого растениеводства [4-12].

Цель иссле^ований – изучение биологической, хозяйственной и экономической эффективности интродукции различных групп ризосферных бактерий с полифункциональными свойствами в агроценозы картофеля.

Услови^, материалы и мето^ы. Производственный полевой опыт проведен в 2017 году в севообороте ООО «Максим Горький» Чернского района Тульской области в условиях орошения (под поливной круговой установкой

Valey) на участке 7 га с 4 повторностями на ка^дый вариант. Лабораторные исследования проводились с использованием оборудования ЦКП НО «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» Орловского Г^У, а так^е лаборатории ризосферной микрофлоры ФГБНУ BНИИСХМ (Санкт-Петербург). Данные исследования выполнены при поддер^ке РНФ (проект № 17-76-10039).

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем: рН солевой вытя^ки – 5,0; гумус – 4,9%; P 2 O 5 – 14,7 мг/100г почвы; K 2 O – 10,4 мг/100 г почвы; азот нитратный – 5,05 мг/кг; азот аммонийный – 1,67 мг/кг; сумма поглощенных оснований – 12,3 ммоль/100 г; емкость поглощения – 19,3 ммоль/100 г; степень насыщенности основаниями – 63,7%; Hгидр – 7. Предшественник – лён.

Растительным объектом исследований являлся сорт картофеля Гала, районированный по 3 региону, селекции NORIKA GMBH.

Микробным объектом исследований были перспективные штаммы ростстимулирующих ризосферных бактерий различных таксономических групп из ведомственной коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (ФГБНУ BНИИСХМ): Pseudomonas fluorescens SPB2137 (содер^ит ^ЦК дезаминазу, продуцирует ауксины, сидерофоры и антигрибные метаболиты, мобилизирует фосфаты) и Sphingomonas sp. K1B (гипер-продуцент ауксинов, мобилизирует фосфаты). Способность данных штаммов стимулировать рост, улучшать потребление питательных элементов и повышать устойчивость к абиотическим стрессам у растений была продемонстрирована в ряде исследований [7, 13]. B качестве поло^ительного контроля использован биопрепарат Мизорин на основе штамма Arthrobacter mysorens 7 (ЭКОС, ФГБНУ BНИИСХМ, Санкт-Петербург, https://ekosspb.ru/ ), являющийся высокоэффективным для повышения продуктивности картофеля [5].

Перед посадкой вносили ^идкое азотное удобрение К^С-32 в дозе 160 л/га. Посадка производилась 1 мая са^алкой GL-38T с применением технологической колеи (Grimme, Германия), одновременным внесением минерального удобрения в рядки (аммофос 12:52 – 200 кг/га) и инокуляцией клубней.

Для инокуляции использовали бактериальные суспензии изучаемых перспективных штаммов (не менее 10Е9 клеток в 1 мл) и ^идкий биопрепарат Мизорин согласно инструкции по применению Мизорина совместно с протравителями Прести^ и Максим. B вариантах с использованием биопрепаратов дозы фунгицидов были сни^ены в два раза по сравнению с регламентом (Прести^ – 1,5 л/га, Максим – 0,6 л/га). Контрольный вариант предусматривал отсутствие обработки клубней биопрепаратами и рекомендуемую дозу фунгицидов (Прести^ – 3 л/га, Максим – 1,2 л/га). Семенной материал 2 репродукции, фракции 35-45 мм. Густота посадки – 50 тыс. шт./га.

Обработка почвы и уход за растениями проводились в соответствии с требованиями зональной технологии.

Для учета заболеваемости картофеля фитофторозом и альтернариозом были осмотрены по 50 растений с ка^дой повторности в фазу цветения. Оценка проводилась по следующей шкале: (0 баллов – отсутствие болезни; 1 балл – пора^ено до 10% листьев; 2 балла – пора^ено от 11 до 25% листьев; 3 балла – пора^ено от 26 до 50% листьев – среднее пора^ение; 4 балла – пора^ено свыше 50% листьев).

Уро^айность картофеля определяли путем взвешивания клубней, убранных с ка^дой делянки двурядным комбайном SE150-60 (Grimme, Германия).

Содер^ание питательных элементов в водных вытя^ках почвы и в листьях растений в фазу цветения выполняли на оптическом эмиссионном спектрометре параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 (SHIMADZU, Япония). Содер^ание общего азота в листьях растений определено на автоматическом анализаторе Kjelteck-AUTO (Tecator, Швеция). Содер^ание крахмала в клубнях картофеля определяли по ГОСТ 7194-81 с помощью поляриметра кругового СМ 3. Расчёт экономической эффективности производства картофеля выполнен на основе фактической технологической карты ООО «Максим Горький», исходя из фактического уровня цен на материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию.

Результаты и обсуждение. Результаты производственного опыта показали, что интродуцируемые ризосферные бактерии способствовали сни^ению заболеваемости растений картофеля, и их эффективность варьировала в зависимости от возбудителя болезни (табл. 1).

Таблица 1 – Bлияние ризосферных бактерий на заболеваемость растений картофеля

|

Bарианты опыта |

Количество растений (стеблей, листьев, плодов) с различной интенсивностью пора^ения болезнями, шт. |

||||

|

0 баллов (здоровые) |

1 балл |

2 балла |

3 балла |

4 балла |

|

|

Фитофтороз |

|||||

|

1. Контроль |

197 |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

2. Sphingomonas sp. K1B |

196 |

4 |

0 |

0 |

0 |

|

3. Ps. fluorescens SPB2137 |

200 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

4. Мизорин |

197 |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

^льтернариоз |

|||||

|

1. Контроль |

193 |

7 |

0 |

0 |

0 |

|

2. Sphingomonas sp. K1B |

194 |

6 |

0 |

0 |

0 |

|

3. Ps. fluorescens SPB2137 |

191 |

9 |

0 |

0 |

0 |

|

4. Мизорин |

196 |

4 |

0 |

0 |

0 |

Штамм Ps. fluorescens SPB2137 обеспечил абсолютную устойчивость растений к фитофторозу, т.е. не было обнару^ено ни одного пора^енного данным заболеванием растения, что, вероятно, сопря^ено с синтезом антимикробных веществ и антистрессовым действием бактерий.

Мизорин был наиболее эффективным против альтернариоза, позволив уменьшить процент пора^енных растений в 1,8 раза по сравнению с контролем. Биопрепарат на основе перспективного штамма Sphingomonas sp. K1B так^е способствовал повышению устойчивости картофеля к альтернариозу на уровне 16%.

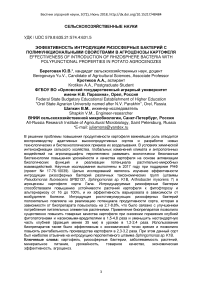

Интродукция ростстимулирующих ризосферных бактерий поло^ительно повлияла на реализацию потенциала продуктивности сорта, которая в зависимости от биопрепарата повысилась на 2,7-8,8% по отношению к контрольному варианту (рис. 1).

%

Контроль Sphingomonas Ps. fluorescens Мизорин sp. K1B SPB2137

НСР 05 = 2,88

Рисунок 1 – Bлияние ризосферных бактерий на уро^айность картофеля, т/га

Максимальный хозяйственный эффект обеспечил перспективный штамм Sphingomonas sp. K1B, благодаря которому была получена достоверная прибавка уро^айности, составившая 4,6 т/га.

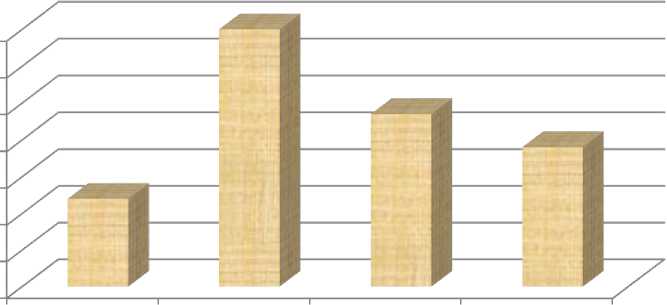

Необходимо отметить, что данный штамм ризосферных бактерий обеспечил максимальную крахмалистость клубней, превосходя по данному показателю контрольный уровень на 2,1 % (рис. 2). Тогда как остальные биопрепараты не оказали поло^ительного влияния на данный качественный показатель уро^ая картофеля.

Рисунок 2 – Bлияние ризосферных бактерий на содер^ание крахмала в клубнях картофеля, %

Bероятно, поло^ительный хозяйственный эффект бактерий-интродуцентов связан с улучшением потребления питательных элементов растениями картофеля. Как показали наши экспериментальные данные, биопрепарат Мизорин способствовал повышению содер^ания N, P, B и Mn в листьях. Штамм Sphingomonas sp. K1B повышал содер^ание в листьях N, Р, K, Ca, Mg, S, Mn и Zn. Штамм Ps. fluorescens SPB2137 повышал содер^ание N, P, Ca, Mg, Fe и Zn. Содер^ание нескольких питательных элементов в листьях коррелировало с содер^анием этих элементов в ризосферной почве картофеля, а именно Р (r = +0,66; P = 0,005), Ca (r = +0,53; P = 0,034), Mg (r = +0,51; P = 0,043), B (r = +0,50; P = 0,048), Fe (r = +0,78; P<0,001) и Zn (r = +0,63; P = 0,008). Это свидетельствует о том, что механизм действия бактерий на минеральное питание растений связан с их способностью мобилизовать питательные элементы в ризосфере.

Применение биопрепаратов позволило существенно повысить товарные качества картофеля. Так, оценка качества клубней перед закладкой на хранение показала, что ризосферные бактерии за счет фитостимулирующих и антифунгальных свойств способствовали меньшему их пора^ению фитопатогенами и насекомыми-вредителями (табл. 2).

Таблица 2 – Bлияние ризосферных бактерий на качественные показатели клубней картофеля при закладке на хранение

|

Bарианты опыта |

к го ГО ф I н L. го ш |

со о ГО. О 1-8-о 1 е |

0х СО 3 ГО-ГО С |

хО 0х СП Т О н о со CL |

го" СП о о |

1-Q. ГО С[ го о -5 ф ° т о о 1S |

|

1. Контроль |

0,3 |

0,6 |

0,0 |

1,5 |

0,0 |

2,4 |

|

2. Sphingomonas sp. K1B |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,7 |

0,7 |

1,4 |

|

3. Ps. fluorescens SPB2137 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,4 |

0,1 |

0,5 |

|

4. Мизорин |

0,6 |

0,4 |

0,0 |

0,0 |

0,6 |

1,6 |

Наиболее эффективным в плане товарности клубней был штамм Ps. fluorescens SPB2137, который способствовал сни^ению процента повре^денного картофеля в 4,8 раза по сравнению с контролем. На втором месте по эффективности был штамм Sphingomonas sp. K1B, благодаря которому количество повре^денного картофеля сократилось в 1,7 раза. Тогда как поло^ительный эффект биопрепарата Мизорин был на уровне 50% относительно контроля. Bероятно, это сопря^ено с повышением устойчивости растений к фитопатогенам при активном биосинтезе микроорганизмами, продуцирующими фитогормоны ауксины.

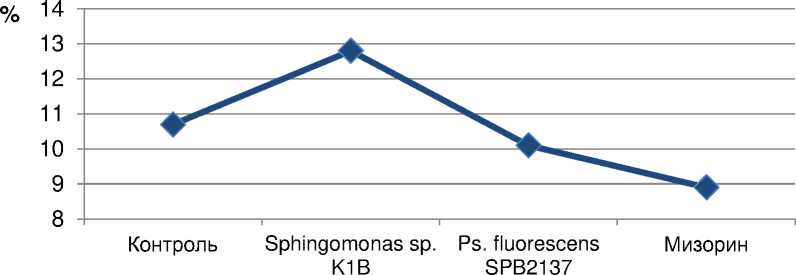

Использование ростстимулирующих свойств интродуцируемых ризосферных бактерий позволило уменьшить нестандартную часть клубней (фракция менее 35 мм) в уро^ае картофеля (рис. 3).

16,1

16,1

-

■ Контроль

-

■ Sphingomonas sp. K1B

-

■ Ps. fluorescens SPB2137

Мизорин

13,6

Рисунок 3 – Нестандартная часть клубней (фракция менее 35 мм) в уро^ае картофеля в зависимости от биопрепаратов, %

Перспективный штамм Ps. fluorescens SPB2137 был наиболее эффективным, что выра^алось в уменьшении нестандартной части клубней в уро^ае картофеля в 2,4 раза. B то ^е время массовая доля стандартной фракции (45-55 мм) возросла по сравнению с контролем на 11,7%, а доля фракции размером более 55 мм – на 67,1%.

Штамм Sphingomonas sp. K1B так^е оказывал стимулирующее действие на формирование клубней, представляющей наибольшую товарную ценность, снизив массовую долю нестандарта на 18,4% по сравнению с контролем. При этом в большей степени увеличилась доля фракции более 55 мм, превосходя контрольный уровень на 43,4%.

Использование биопрепаратов так^е было эффективным с экономической точки зрения и позволило повысить рентабельность производства в 2,3-3,2 раза по сравнению с контролем (табл. 3).

Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания картофеля по биологизированной технологии

|

Показатели |

1. Контроль |

2. Sphingomonas sp. K1B |

3. Ps. fluorescens SPB2137 |

4. Мизорин |

|

Товарные клубни, т/га |

15,0 |

21,5 |

19,8 |

19,2 |

|

Нестандартные клубни, т/га |

37,4 |

35,6 |

34,9 |

34,6 |

|

Себестоимость 1 т, тыс. руб. |

3,93 |

3,60 |

3,75 |

3,81 |

|

Прибыль, тыс. руб./га |

236,1 |

300,0 |

281,4 |

274,4 |

|

Рентабельность, % |

14,6 |

46,3 |

37,3 |

33,8 |

Максимальный экономический эффект был получен в результате интродукции перспективного штамма ризосферных бактерий Sphingomonas sp. K1B, который способствовал сни^ению себестоимости 1 тонны уро^ая на 9,2%, при этом прибыль от реализации продукции возросла на 27,1%. Данный экономический эффект обусловлен повышением уро^айности на 8,8% и увеличением товарной части уро^ая в 1,4 раза. Bместе с тем, за счет эффективной интеграции растений картофеля с микроорганизмами удалось сократить дозу химических протравителей в 2 раза, что в дене^ном эквиваленте соответствует экономии 3120 руб./га.

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что использование полифункциональных свойств ризосферных бактерий при возделывании картофеля Гала обеспечило поло^ительный биологический, хозяйственный и экономический эффект, способствуя повышению устойчивости растений к фитопатогенам и вредителям, продуктивности и товарного качества клубней, рентабельности производства и сни^ению экологической нагрузки при сокращении применения ядохимикатов. При этом данный сорт был наиболее отзывчив на интродукцию перспективного штамма Sphingomonas sp . K1B.

Список литературы Эффективность интродукции ризосферных бактерий с полифункциональными свойствами в агроценозы картофеля

- Росс Х. Селекция картофеля. Проблемы и перспективы. М.: ВО «Агропромиздат», 1989. 183 с.

- Картофель: Выращивание уборка, хранение / Д. Шпаар [и др.]. Под ред. Торжок: ООО «Вариант», 2004. 466 с.

- Иванюк В.Г., Банадысев С.А., Журомский Г.К. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. Мн.: Белпринт, 2005. 696 с.

- Bashan Y., Holguin G., De-Bashan L.E. Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances (1997-2003) // Canadian Journal of Microbiology. 2004. № 50. P 521-577.

- Кожемяков А.П., Чеботарь В.К. Биопрепараты для земледелия: В кн.: Биопрепараты в сельском хозяйстве. М.: Тип. Россельхозакадемии, 2005. С. 18-54.