Эффективность использования агротехнологических приемов возделывания мягкой яровой пшеницы в повышении продуктивности и качества зерна в Омской области

Автор: Леонид Витальевич Юшкевич, Ирина Владимировна Пахотина, Александр Григорьевич Щитов

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – установить влияние агротехнологий возделывания яровой пшеницы на продуктивность и технологические свойства зерна в лесостепи Западной Сибири. В лесостепных агроландшафтах Западной Сибири в лаборатории ресурсосберегающих агротехнологий Омского аграрного научного центра на лугово-черноземной почве проведены комплексные исследования в длительном стационарном 5-польном зернопаровом севообороте в 2004–2019 гг. Изучалось три фактора: способ обработки почвы (отвальная, комбинированная, минимально-нулевая), средства комплексной химизации (гербициды, удобрения, фунгициды и ретарданты) и предшественник (пар, бессменные посевы пшеницы в течение трех лет). Длительное использование в севообороте минимально-нулевой обработки почвы вызвало уменьшение содержания нитратного азота до 30 % и повышение засоренности посевов, что способствовало снижению урожайности яровой пшеницы на 0,20–0,24 т/га (7–13 %), в зависимости от предшественника. При повторных посевах урожайность уменьшалась в среднем на 34,6 % к третьей пшенице после пара, а количество сырой клейковины в зерне – на 3,2 %. Использование комплекса средств защиты растений и удобрений повышало продуктивность пшеницы на 1,48–1,77 т/га (в 1,9–2,3 раза), устойчивость к стрессовым абиотическим факторам при улучшении качества зерна. Изучены изменчивость и устойчивость технологических показателей качества зерна и урожайности по годам исследования в зависимости от применения различных приемов агротехнологий. Значительное варьирование по годам отмечено для массы 1000 зерен, стекловидности и урожайности; минимальное – для натуры зерна. Вариабельность показателей качества зерна увеличивалась в 1,3 раза по мере удаления посевов от пара. Установлено, что максимальное влияние на формирование урожайности и качества зерна оказывают средства химизации – 31,2 %, на предшественник и систему обработки почвы приходится 22,7 и 10 % соответственно.

Пшеница, обработка почвы, средства химизации, предшественник, урожайность, качество зерна.

Короткий адрес: https://sciup.org/140254553

IDR: 140254553 | УДК: 631.559: 664. 6./ 7:633.11 «321» (571.1) | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-7-26-34

Текст научной статьи Эффективность использования агротехнологических приемов возделывания мягкой яровой пшеницы в повышении продуктивности и качества зерна в Омской области

В Западной Сибири по бонитету земельного фонда Омская область занимает 4-е место после Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. В то же время при дефиците почвенно-климатических и финансовых ресурсов на жителя области производится более 1,5 т зерна, в том числе и яровой пшеницы, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по России. В 2020 г. яровая пшеница занимала более 72 % от посевной площади зерновых и зернобобовых культур, или 1,424 млн га.

За последние годы урожайность яровой пшеницы в регионе стабилизировалась на уровне 1,5–1,7 т/га при снижении качества зерна. Ухудшению хозяйственно-ценных признаков, наряду с засушливостью климата (350–400 мм годовых осадков и их неравномерного распре- деления за вегетационный период), способствовало нарушение научно обоснованных зональных технологий возделывания культуры, в том числе ограниченное применение минеральных удобрений (менее 10 кг/га), недостаток технических средств, медленное внедрение в производство новых сортов.

В России в структуре зернового клина посевы основной продовольственной культуры составляют около 59 %, а в общем объеме производства зерна – более 62 %. Доля пшеницы в российском экспорте зерна достигает 70–80 % [1–3].

За последние годы производство пшеницы возрастало с негативной тенденцией ухудшения качественных параметров зерна. В стране ежегодная потребность в сильном зерне составляет

11–12 млн т, фактически потребность удовлетворяется на 20–30 %. Если в восьмидесятые годы среднегодовое производство пшеницы 3-го класса в России составляло около 80 %; в 2012 г. – 48; а в 2017 г. – только 24 %. На долю слабой и очень слабой пшеницы в России приходится более 50 % зерна, а доля пшеницы на производственные цели составляет менее 70 % [4, 5].

Сибирская пшеница, благодаря почвенноклиматическим особенностям региона, отличается высокими технологическими свойствами. В Омской области заготовка сильного зерна пшеницы в 80-е гг. ХХ в. достигала около 370 тыс. т, с конца восьмидесятых до 1990 г. – 220 тыс. т, а с начала 90-х гг. сократилась в 6 раз (65 тыс. т). В последние 20 лет такое зерно практически отсутствовало [6, 7]. В 2017–2019 гг. в области заготовка пшеницы 4-го и 5-го класса достигала 62,7 %, а 3-го класса – только 37,3 %. Зерна 1-го и 2-го класса не выявлено.

Использование научно обоснованных приемов технологии возделывания позволит проявить сортовые преимущества сельскохозяйственных культур, улучшить хозяйственноценные признаки зерна [5, 8–10].

Цель исследований: установить влияние комплекса агротехнических приемов возделывания яровой пшеницы на продуктивность и технологические свойства зерна в лесостепи Западной Сибири.

Объекты и методы исследований. Стационарные исследования проведены в течение 16 лет, с 2004 по 2019 г., в Омской области в зоне лесостепи на лугово-черноземной среднегумусовой (содержание 7,4 %) среднемощной тяжелосуглинистой почве. Содержание общего азота – 0,19–0,34 %; валового фосфора – 1237– 1524 мг/кг, подвижного фосфора – 67–108 мг/кг, на фоне комплексной химизации – до 182– 197 мг/кг; обменного калия – до 501–583 мг/кг.

Изучалось три фактора: способ обработки почвы (отвальная, комбинированная, минимально-нулевая), средства комплексной химизации (гербициды, удобрения, фунгициды и ретарданты) и предшественник (пар, бессменные посевы пшеницы в течение трех лет). Внесение удобрений в зернопаровом севообороте проводили перед посевом – N24P36 на 1 га пашни. При расчете оптимальных доз удобрений использо-

Вестник КрасГАУ. 2021. № 7 вали данные лаборатории агрохимии по их рациональному применению в зернопаровых севооборотах зоны южной лесостепи с учетом наибольшей прибавки зерна и окупаемости. Применялись следующие средства защиты растений: система гербицидов (баковая смесь ди-котицидов и граминицидов), фунгициды («Тилт-250», «Абакус Ультра») – в фазу конец трубкования, начало колошения; ретордант «ЦеЦеЦе» – в рекомендованные фазы развития растений и нормах применения. Объекты исследования – среднеранние сорта мягкой яровой пшеницы: Памяти Азиева и Омская 36. Сроки и нормы посева – оптимальные для региона. Повторность четырехкратная. Показатели качества зерна, представленные в таблицах, определяли в лаборатории качества зерна ФГБНУ Омский АНЦ методами, рекомендованными ГОСТ 9353-2016 в двух повторностях. Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи табличного процессора Microsoft Excel и дисперсионного анализа по В.Н. Перегудову [11].

Погодные условия были контрастными, как за вегетационный период, так и по годам исследований. Вегетационный период в 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017 гг. был более засушливым (ГТК – 0,55–0,69). В 2018 г. – влажным за счет избыточного увлажнения в мае. Метеорологические условия в остальные года были близки к среднемноголетним (ГТК – 1,04). Сумма активных температур (выше 10 ºС) за вегетацию составляла 2000–2100 ºС.

Результаты исследований. Многолетние исследования, проведенные в России и других странах на разных сельскохозяйственных культурах, показали, что при минимизации обработки почвы в течение длительного времени наблюдается накопление сорного компонента в почве и снижение урожайности. Так, при выращивании кукурузы в юго-западной Словакии (7 лет) при минимальной обработке почвы численность сорняков возрастала (7,5–9 раст/м2) в сравнении с отвальной (2,6 раст/м2) [12]. Исследования, проведенные в Швеции (1983–2012 гг.), показали, что для яровых зерновых и рапса урожайность была практически одинаковой как при отвальной, так и минимальных системах обработки почвы. Продуктивность гороха, сахарной свеклы, картофеля и озимого рапса снижалась на 5–10 % при минимально-нулевой и на 9,8 % при нулевой обработке почвы. В Литве за 8 лет исследований отмечено снижение урожайности кукурузы в системе без обработки почвы [13]. В то же время использование комплексной химизации позволяет получать высокие урожаи и при минимальных способах обработки почвы [14, 15].

Исследования, проведенные в Омской области, показали, что в сравнении с отвальной обработкой наблюдался рост сорного компонента в 1,9 раза при длительном использовании минимальных систем обработки почвы, а также снижение нитратного азота в верхнем пахотном слое до 30 %. Без применения средств химизации урожайность пшеницы уменьшилась от 25,2 (комбинированная обработка) до 43,4 % (минимально-нулевая).

Кроме данных факторов на формирование урожайности значительное влияние оказывает подбор качественных предшественников. Для засушливых условий Омской области установлено существенное снижение урожайности (менее 1,3–1,5 т/га), усиление инфекционного фона и ухудшение основных показателей качества зерна на повторных посевах яровой пшеницы. Тем не менее в области 40–45 % посевов яровой пшеницы проводят бессменно в течение 3– 5 лет после пара. На пар приходится около 28 % от общей площади, занимаемой яровой пшеницей, на вторую культуру после пара – 24 %.

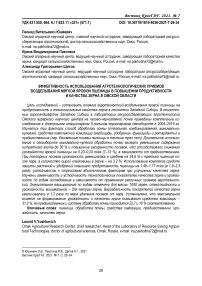

Диаграмма рисунка 1 показывает, что в среднем урожайность яровой пшеницы уменьшилась на 47 % (контроль) и на 34 % в варианте с комплексной химизацией в зависимости от предшественника. На фоне применения средств химизации отмечался значительный рост урожайности, практически в 2 раза, в сравнении с контролем.

^ Контроль (без средств химизации

[ШШ Комплексная химизация

Рис. 1. Влияние предшественника и комплексной химизации на урожайность яровой пшеницы, т/га (2004–2019 гг.)

Данные таблицы 1 иллюстрируют влияние и качественных показателей зерна по фактору интенсивности обработки почвы и предше- химизации.

ственника на формирование количественных

Влияние способов обработки почвы в зависимости от предшественника на урожайность и качество зерна пшеницы (2004–2019 гг.)

Таблица 1

|

Вариант обработки почвы* |

Урожайность, т/га |

Масса 1000 зерен, г |

Натура зерна, г/л |

Стекловид-ность, % |

Массовая доля белка, % |

Кол-во клейковины, % |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Пшеница первой культу |

рой после пара |

|||||

|

Вариант 1 |

2,96 |

34,5 |

746 |

50 |

14,16 |

28,6 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Вариант 2 |

2,91 |

34,5 |

744 |

50 |

13,99 |

28,2 |

|

Вариант 3 |

2,71 |

34,2 |

748 |

50 |

13,80 |

27,6 |

|

Среднее |

2,86 |

34,4 |

746 |

50 |

13,98 |

28,1 |

|

Пшеница второй культурой после пара |

||||||

|

Вариант 1 |

2,50 |

34,6 |

756 |

46 |

12,96 |

25,8 |

|

Вариант 2 |

2,40 |

34,8 |

755 |

46 |

12,93 |

25,8 |

|

Вариант 3 |

2,20 |

34,1 |

754 |

46 |

12,50 |

25,1 |

|

Среднее |

2,36 |

34,4 |

755 |

46 |

12,80 |

25,6 |

|

Пшеница третьей культурой после пара |

||||||

|

Вариант 1 |

2,00 |

33,7 |

757 |

46 |

12,42 |

25,0 |

|

Вариант 2 |

1,92 |

33,6 |

758 |

46 |

12,40 |

25,0 |

|

Вариант 3 |

1,68 |

33,6 |

758 |

45 |

12,14 |

24,6 |

|

Среднее |

1,87 |

33,6 |

758 |

46 |

12,32 |

24,9 |

* Вариант 1 – отвальная; вариант 2 – комбинированная; вариант 3 – минимально-нулевая.

Установлено, что в среднем по изучаемому фону урожайность пшеницы снижалась на 0,20– 0,24 т/га, или 7–13 % от комбинированной до минимально-нулевой системы обработки почвы при увеличении различий в продуктивности по мере удаления культуры от пара.

Из представленных данных очевидно, что способ обработки почвы оказывает слабое влияние и на качественные показатели, такие как масса 1000 зерен, насыпную плотность зерна и его консистенцию. Летние культивации по пару и отказ от осенней обработки почвы способствовали уменьшению количества общего белка и сырой клейковины в зерне, в основном из-за ухудшения азотного питания яровой пшеницы. В среднем на 3,2% отмечалось снижение показателя количества сырой клейковины в зерне и при повторных пересевах пшеницы по мере удаления от пара.

Исследования, проведенные в Западной Сибири, показали, что применение удобрений и средств защиты растений способствовало повышению урожайности и технологических параметров зерна [1, 3]. Переход на интенсивные технологии возделывания пшеницы в Омской области способствовал научно обоснованному использо- ванию минеральных удобрений до 40 кг/д.в. За последние 30 лет их применение резко сократилось и составило в 2016–2020 гг. только 4– 5 кг/га.

В стационарных опытах в сочетании с пестицидами систематически вносилось на 1 га пашни 60 кг (N24P36). Длительные наблюдения показали результативность интенсивных технологий возделывания яровой пшеницы не только в повышении урожайности, но и улучшении качества зерна. Внедрение интенсивных технологий возделывания яровой пшеницы способствовало, в зависимости от предшественника, повышению массы 1000 зерен на 4,5–5 г, стекловид-ности после непаровых предшественников – на 4–7 %, натуры зерна – на 16–19 г/л (табл. 2). Достоверные положительные изменения отмечены и в увеличении содержания белка на 1,08– 1,17 %, клейковины – на 2,3–2,9 %.

Исследования за шестнадцатилетний период показали, что в различных гидротермических условиях вегетационного периода и агротехнологиях показатели изменчивости по коэффициенту вариации (CV) и устойчивости к стрессовым абиотическим факторам качественных свойств зерна различны.

Таблица 2

Влияние средств комплексной химизации в зависимости от предшественников на качественные показатели зерна пшеницы (2004–2019 гг.)

|

Уровень химизации |

1_____ О CL О Ф аз w ^8 т— |

CV* |

аз =Е |

CV* |

0х- 6 -0 Ф о О СЕ со |

CV* |

ф i o'-аз . ^_ 2 о 'О О |

CV* |

о ^ о т

S О 5 ф |

CV* |

|

Пшениц |

а первой культурой после пара |

|||||||||

|

Контроль |

32,1 |

14,7 |

737 |

5,8 |

49 |

8,6 |

13,44 |

12,4 |

27,0 |

12,7 |

|

Комплексная химизация |

36,6 |

15,1 |

754 |

4,7 |

51 |

8,5 |

14,52 |

9,04 |

29,3 |

7,9 |

|

НСР05 |

0,54 |

– |

3,8 |

– |

0,9 |

– |

0,28 |

– |

0,7 |

– |

|

Пшениц |

а второй культурой после пара |

|||||||||

|

Контроль |

32,1 |

13,5 |

747 |

4,7 |

44 |

19,2 |

12,25 |

13,6 |

24,4 |

14,7 |

|

Комплексная химизация |

36,8 |

9,5 |

763 |

2,9 |

48 |

13,8 |

13,33 |

11,9 |

26,8 |

11,9 |

|

НСР05 |

0,72 |

– |

3,4 |

– |

1,4 |

– |

0,19 |

– |

0,3 |

– |

|

Пшениц |

а третьей культурой после пара |

|||||||||

|

Контроль |

31,1 |

15,8 |

748 |

4,5 |

42 |

21,8 |

11,73 |

13,2 |

23,4 |

13,6 |

|

Комплексная химизация |

36,1 |

12,6 |

767 |

3,3 |

49 |

13,5 |

12,90 |

11,3 |

26,3 |

11,4 |

|

НСР05 |

0,57 |

– |

3,7 |

– |

2,0 |

– |

0,25 |

– |

0,5 |

– |

*Коэффициент вариации, %.

Наибольшая изменчивость по годам отмечается у таких технологических свойств, как масса 1000 зерен (CV = 9,5–15,8 %), стекловидность (CV = 8,5–21,8 %). Наибольшая стабильность отмечается у натурной массы зерна (CV=3,3–5,8 %). Показатели содержания белка и клейковины имеют относительно высокую устойчивость – 7,9–14,7 %. Значительная изменчивость по годам исследований отмечена для урожайности зерна – 17,1–40,1 %.

Установлено, что наименьшая изменчивость и большая устойчивость технологических параметров зерна отмечается на пшенице по пару – в среднем 12,9 %, на повторных посевах (3-я пшеница) коэффициент вариации составляет 16,5 %, или выше в 1,3 раза. Применение комплексной химизации стабилизирует устойчивость качества зерна к стрессовым факторам. Относительно контроля (без химизации) вариабельность показателей качества зерна по годам снижается с 14,5–18,4 до 11,3–14,6 %, или в среднем на 24 %.

Исследования показали, что на формирование урожайности и качества зерна существенное влияние оказали средства интенсификации – 31,2 %. Доля влияния предшественника составила 22,7 %, а системы обработки почвы – до 10 %.

Недостатком длительного использования средств комплексной химизации может стать накопление экотоксикантов в почве, зерне и соответственно продуктах его переработки. В ходе проведения лабораторных исследований установлено, что концентрация тяжелых металлов (ТМ) в зерне яровой пшеницы было ниже допустимых (ПДК) в 1,4–4,2 раза, а радионуклидов – в 10,1–36,4 раза. Накопление пестицидов в зерне не зафиксировано [16].

Выводы. В условиях юга Западной Сибири урожайность и качество зерна мягкой яровой пшеницы определялись применением средств комплексной химизации. Менее значимой оказалась интенсивность обработки почвы. Доля влияния средств химизации, предшественников и системы обработки почвы составила соответ- ственно 31,2; 22,7 и 10,0 %. В то же время изученные приемы оказали большее влияние на формирование урожайности зерна, чем на его качественные показатели.

Лучшим предшественником при выращивании яровой пшеницы оказался чистый пар. При повторном посеве пшеницы относительно парового предшественника урожайность культуры снижалась в среднем на 47 (контроль) и 34 % в варианте с комплексной химизацией при снижении показателей качества зерна вследствие ухудшения фитосанитарного состояния агрофитоценоза и снижения плодородия луговочерноземных почв.

Использование комплексной химизации, прежде всего удобрений, позволило получать относительно высокие урожаи как на паровых фонах, так и при повторных посевах яровой пшеницы, в среднем на 1,58–2,00 т/га выше, чем на контроле. Улучшение качественных показателей на интенсивном фоне составило в среднем по предшественникам 17,3 г/л; 1,11 и 2,5 % для насыпной плотности зерна, содержания в нем белка и клейковины соответственно.

По фактору химизации сокращение интенсивности обработки почвы от комбинированной до минимальной урожайность в зависимости от предшественника снижалась на 7–13 %, как и качество зерна.

По мере удаления от пара посевов яровой пшеницы увеличивается вариабельность технологических показателей зерна в 1,3 раза. Применение комплексной химизации стабилизирует устойчивость качества зерна к стрессовым факторам. Относительно контроля (без химизации) вариабельность показателей качества зерна по годам снижается в среднем на 24 % за счет меньшей зависимости продуктивности культуры и показателей качества зерна от воздействия абиотических факторов.

Список литературы Эффективность использования агротехнологических приемов возделывания мягкой яровой пшеницы в повышении продуктивности и качества зерна в Омской области

- Научные основы производства высококаче-ственного зерна пшеницы. М.: Росинфор-магротех, 2018. 396 с.

- Колмаков Ю.В. Оценка материала пшеницы в селекции и повышение потенциала его качества в зернопроизводстве и хлебопечении: монография / СибНИИСХ. Омск, 2007. 268 с.

- Алабушев А.В., Гуреева А.В., Раева С.А. Состояние и перспективы развития семе-новодства зерновых культур в России // Зерновое хозяйство России. 2010. № 6 (12). С. 13–16.

- Система адаптивного земледелия Омской области / подгот. И.Ф. Храмцов, В.С. Бой-ко, Л.В. Юшкевич [и др.]; Омский аграр. науч. центр. Омск, 2020. 522 с.

- Увеличение и стабилизация производства высококачественного зерна в Омской обла-сти: рекомендации / подгот. Ю.В. Колмаков, И.В. Пахотина, Л.В. Юшкевич [и др.]; Сиб. науч.-исслед. ин-т сельского хоз-ва. ГО-РОД, 2015. 60 с.

- Юшкевич Л.В., Щитов А.Г., Пахотина И.В. Урожайность и качество яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири // Земледелие. 2019. № 1. С. 32–34.

- Пахотина И.В., Игнатьева Е.Ю., Юшке-вич Л.В. и др. Формирование качества зер-на яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественника и средств химизации // Известия Оренбургского ГАУ. 2018. № 1 (69). С. 28–31.

- Холмов В.Г., Храмцов И.Ф., Юшкевич Л.В. и др. Земледелие на равнинных ландшаф-тах и агротехнологии зерновых в Западной Сибири (на примере Омской области): мо-нография / РАСХН, Сиб. отд-ние, Сиб-НИИСХ. Новосибирск, 2003. 412 с.

- Юшкевич Л.В., Чибис В.В. и др. Оптимиза-ция полевых севооборотов и структуры пашни при возделывании яровой пшеницы в Омской области: рекомендации // Омский аграр. науч. центр. Омск, 2020. 44 с.

- Особенности проведения весенне-полевых работ в хозяйствах Омской области в 2020 году: рекомендации // подгот. И.Ф. Храм-цов, В.С. Бойко, Л.В. Юшкевич [и др.]; Ом-ский аграр. науч. центр. Омск, 2020. 60 с.

- Перегудов В.Н. Метод наименьших квадра-тов и его применение в исследованиях. М.: Статистика, 1965. 340 с. 12. Demjanova E., Macak M., Dalovic T., Majernik F., Stefan Tyr, Jozef Smatano. Effects of tillage systems and crop rotation on weed density, weed specials composition and weed biomass in maize // Agronomy Research. 2009. № 7 (2). Pp. 785–792. 13. Kestutis Romaneckas, Dovile Avizienyte, Aida Adamaviciene, Sidona Buragiene, Zita Kri-auciuniene, Egidijus Sarauskis. The impact of five long-term contrasting tillage systems on maize productivity parameters // Agricultural and food science. 2020. Vol. 29, No 1. Pp. 6–17.

- Cook R.L., Trlica A. Tillage and fertilizer effects on crop yield and soil propertiesover 45 years in Southern Illinois // Agronomy Journal. 2016. Vol. 108. No. 1. Pp. 415–426. 10.2134 / agronj 2015.0397. DOI: 10.2134/agronj2015.0397.

- Ивченко В.К., Михайлова З.И. Влияние раз-личных обработок почвы и средств химиза-ции на продуктивность зерновых культур // Вестник КрасГАУ. 2017. № 4 (127). С. 3–10.

- Юшкевич Л.В., Хамова О.Ф. Возделывание яровой пшеницы по паровому предше-ственнику в лесостепи Западной Сибири // Актуальные проблемы природообустрой-ства, водопользования, агрохимии, почво-ведения и экологии: мат-лы всерос. (нац.) конф. Омск, 2019. С. 402–410.