Эффективность использования эпидуральной анестезии при коррекции шеечной дистоции

Автор: Узлова Т.В., Семченкова О.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 19 (195), 2010 года.

Бесплатный доступ

Выявлено, что использование эпидуральной анестезии при коррекции шеечной дистоции позволяет снизить процент оперативных родов без повышения родового травматизма матери и новорожденного.

Шеечная дистоция, эпидуральная анестезия

Короткий адрес: https://sciup.org/147152718

IDR: 147152718 | УДК: 618.5-089.5

Текст краткого сообщения Эффективность использования эпидуральной анестезии при коррекции шеечной дистоции

Целью работы явилось изучение эффективности использования эпидуральной анестезии при шеечной дистоции, влияния коррекции на родовый процесс, исходы родов для женщины и новорожденного.

Материалы и методы. Изучены истории родов 92 рожениц, течение родового акта которых осложнилось развитием шеечной дистоции, и 92 новорожденных от этих матерей.

Диагноз шеечной дистоции устанавливался по клинико-партографическим и токографическим данным. В процессе родов выявлялись: снижение растяжимости, напряжение и спастическое сокращение на схватку краев маточного зева. По данным наружной гистерографии определялись нарушения «тройного нисходящего градиента» маточных сокращений, проявляющиеся дискоор-динацией сократительной деятельности матки и повышением активности основных ее функциональных отделов.

В зависимости от метода коррекции аномалии родовой деятельности выделено 3 группы:

1-я группа - 26 рожениц, которым проводилось лечение шеечной дистоции стандартной трехэтапной схемой с применением комплексной спазманальгезии (ГОМК, промедол).

2-я группа - у 20 рожениц использовался люмбальный вариант эпидуральной анестезии.

3-я группа - у 46 рожениц эпидуральная анестезия сочеталась с ГОМКом.

Во всех трех группах с целью коррекции дис-координированной родовой деятельности использовались спазмолитики (галидор, но-шпа), простагландины (энзапрост) при гиподинамическом типе сократительной деятельности матки, проводилось лечение гипоксии плода по показаниям.

Результаты и обсуждение. Из анализа установлено, что подавляющее большинство рожениц (91,0 %) были первородящими, причем повторнобеременными из них оказались 43,9 %. Юных первородящих - 2,0 % от общего числа рожениц, возрастных первородящих - 6,0 %. Преобладали женщины в раннем репродуктивном возрасте 20-25 лет (61,0%). Из соматической патологии наиболее часто встречались анемии - у 42,7 %, эндокринные нарушения (ДУЩЖ, ожирение) - у 15,6 % и вегетососудистая дистония - у 12,9 %. У большинства рожениц (60,3 %) имелись указания на перенесенные воспалительные процессы гениталий. У каждой третьей родам предшествовали аборты. Беременность на фоне токсикоза протекала у каждой второй роженицы, а каждая третья перенесла во время беременности острые вирусные респираторные заболевания. Как видно из таблицы, в 91,3 % случаев, помимо шеечной дистоции, родовый процесс сопровождали и другие осложнения.

Кесарево сечение было произведено в 22 случаях - 23,9 % (средний показатель оперативных родов при шеечной дистоции в нашей клинике -29,0 %).

Рассматривая структуру показаний к оперативному родоразрешению, выявлено, что в 1-й группе при применении стандартной схемы лечения шеечной дистоции операцией кесарево сечение закончилось 8 родов (30,7 %). Показанием к оперативному родоразрешению послужило отсутствие эффекта от коррекции шеечной дистоции. Причем в двух случаях показанием к операции также явилось ухудшение состояния плода (7,6 %).

Во 2-й группе операция кесарево сечение произведена в 5 случаях (25,0 %), в одном из них

Узлова Т.В., Семченкова О.В.

Осложнения родового процесса у женщин с шеечной дистоцией

В 3-й группе 9 родов закончилось операцией кесарево сечение. Таким образом, процент оперативных родов в этой группе составил 19,6 %, что в 1,3-1,5 раза ниже показателей предыдущих групп. В одном случае показанием к операции послужил клинический узкий таз II степени несоответствия (что можно рассматривать как положительный эффект в лечении шеечной дистоции), в другом развившийся гипертонус нижнего маточного сегмента. В оставшихся семи случаях показанием явилось отсутствие эффекта от лечения шеечной дистоции, в двух из которых коррекция дискоор-динированной родовой деятельности была двухэтапной и роды завершены оперативно, учитывая сочетанные показания (ОАГА, возрастная первородящая). Ухудшение состояния плода в 3-й группе наблюдалось только у одной роженицы (2,1 %).

Достоверных различий в длительности родов во всех группах зарегистрировано не было. Средняя продолжительность родов составила 10 ч 10 мин. Обращает на себя внимание некоторое удлинение II периода в группе при использовании эпидуральной анестезии - 45 мин (20 мин), тогда как при применении стандартной схемы коррекции (ГОМК, промедол) период изгнания равен 30 мин (10 мин).

Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар была 7 баллов на первой минуте и 8 баллов на пятой.

При анализе травматизма родовых путей установлено, что при использовании эпидуральной анестезии в коррекции шеечной дистоции разрывы шейки матки I и II степени составили 35,0 %, в то время как при применении стандартной схемы лечения (ГОМК, промедол) этот показатель равен 59,0 %.

Величина кровопотери во всех выделенных группах в среднем составила 200 мл, не превышала физиологическую.

Для оценки эффективности данного метода коррекции предлагаем историю родов пациентки А., 26 лет (история № 3054): повторнобеременная первородящая. Первая беременность закончилась медицинским абортом, вторая беременность - настоящая. Из экстрагенитальной патологии - хронический тонзиллит, ДНЗ 1ст, субклинический гипотиреоз.

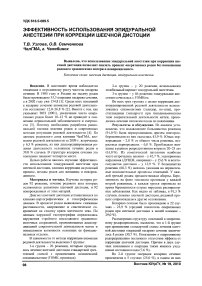

Рис. 1. НГГ роженицы А., 26 лет (история родов № 3054) до проведения коррекции шеечной дистоции

Проблемы здравоохранения

Беременность протекала на фоне угрозы прерывания, при обследовании на ЗППП выявлен уреа-плазмоз - санирован. Течение родового процесса осложнилось наличием плоского плодного пузыря, по поводу чего была произведена ранняя амнио-томия. При 9 часах регулярной родовой деятельности и открытии маточного зева на 3-4 см выставлен диагноз шеечной дистоции. Проведен анализ состояния сократительной деятельности матки методом наружной многоканальной гистерографии (рис. 1).

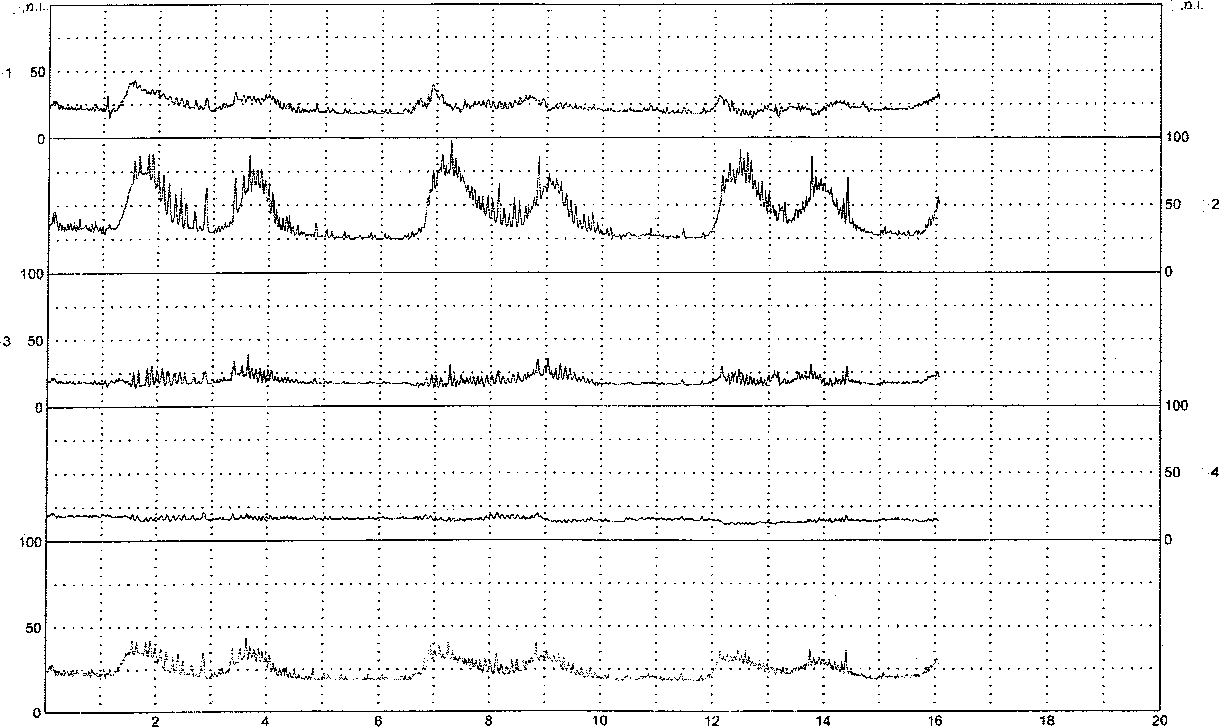

С целью коррекции развившейся аномалии родовой деятельности решено роды вести в условиях эпидуральной анестезии. Кроме того, однократно вводились спазмолитики (галидор), проводилось лечение гипоксии плода (аскорбиновая кислота, эуфиллин). Спустя 2 часа после проведения коррекции шеечной дистоции вновь произведена оценка сократительной деятельности матки (рис. 2).

Через 4 часа 20 минут от начала коррекции шеечной дистоции родился живой доношенный мальчик 3300 г, 50 см с оценкой по шкале Апгар 8,8 баллов. При осмотре родовых путей имелись разрывы 1-й степени на 3-х и 9-х часах. Общая кровопотеря составила 200 мл. Общая продолжительность родов 13 ч 30 мин: 1-й период - 12 ч 45 мин,

2-й период - 35 мин (потужной -10 мин), 3-й период -10 минут.

Заключение. Таким образом, использование эпидуральной анестезии для коррекции шеечной дистоции позволило снизить процент оперативных родов: с 29 до 21,2 %, а в сочетании с ГОМКом до 19,6 %. При этом повышения родового травматизма матери и новорожденного зарегистрировано не было. Исходя из этого, очевидно, что необходимо дальнейшее совершенствование методики и более широкое внедрение этого метода в практическую деятельность.

Список литературы Эффективность использования эпидуральной анестезии при коррекции шеечной дистоции

- Кулаков, В.И. Кесарево сечение/В.И. Кулаков, Е.А. Чернуха, Л.М. Комиссарова. -М.: Триада-Х, 2004. -320 с.

- Подтетенев, А.Д. Аномалии родовой деятельности/А.Д. Подтетенев, Н.В. Стрижова. -М.: МИА, 2006. -128 с.

- Сидорова, И.С. Руководство по акушерству/И.С. Сидорова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров. -М.: Медицина, 2006. -848 с.

- Технология управления родовой деятельностью/Б.И. Медведев, В.А. Кулавский, Л.М. Плеханова, Е.В. Кулавскш. -Уфа, 2008. -243 с.