Эффективность когнитивных тренировок у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в остром периоде: пилотное исследование

Автор: Злобина Юлия Вячеславовна, Епанешникова Надежда Викторовна, Зиновьева Наталья Павловна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская (клиническая) психология

Статья в выпуске: 3 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены сравнительные результаты пилотного исследования в 2 группах пациентов, находящихся на стационарном лечении в остром периоде инсульта. Полученные результаты наглядно представляют эффективность когнитивных тренировок по сравнению с контрольной группой, у которых улучшение показателей когнитивной сферы осталось минимальным, что позволяет рекомендовать коррекцию высших психических функций как необходимое звено в рамках реабилитации острого периода инсульта.

Нейрокогнитивная реабилитация, когнитивные функции, когнитивный тренинг, острое нарушение мозгового кровообращения, медицинская психодиагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/147233055

IDR: 147233055 | УДК: 159.952.3 | DOI: 10.14529/psy180308

Текст научной статьи Эффективность когнитивных тренировок у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в остром периоде: пилотное исследование

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одной из частых причин инвалидизации населения во всем мире. Считается, что ОНМК влияет не только на появление нарушений двигательных, координа-торных, чувствительных функций, но и на состояние когнитивных функций (КФ), эмоционально-личностной сферы и поведения.

Известно, что ранняя реабилитация благоприятно влияет на исход острого периода инсульта (первые 3–4 недели от начала заболевания), повышает шансы на скорейшее восстановление или компенсацию пораженных функций (Кадыков, 2013). Следовательно, все активные мероприятия по восстановлению статуса пациента необходимо проводить, во-первых, комплексно, а во-вторых, незамедлительно и в ближайшее время.

В соответствии с утвержденными основными приказами и другими документами здравоохранения реабилитация пациентов, перенесших мозговые «катастрофы» сосудистого генеза, должна проводиться в рамках работы мультидисциплинарной бригады (МДБ), включающей в себя специалистов с медицинским и немедицинским образованием, в частности – медицинского психолога. Эти специалисты осуществляют мероприятия по восстановлению или компенсации утраченных функций (в том числе психических). С участием медицинского психолога прово- дится множество мероприятий, среди которых, в частности, оценка реабилитационного потенциала (РП), формирование краткосрочных (еженедельных) и долгосрочных (квартальных, полугодовых) целей реабилитации (Варако, 2014).

На всех этапах реабилитации больных с поражениями и заболеваниями головного мозга и пациенты, и их родственники в первую очередь обращают внимание на двигательную и речевую дефицитарность пациента. Вместе с тем, нарушения познавательных функций возникают с такой же частотой и вероятностью, как и двигательные дефекты (Захаров, 2011). Зачастую первым индикатором когнитивного дефицита является снижение памяти, которые, впрочем, не выходят на первый план клинико-психологической картины, обусловленной наличием сосудистого заболевания либо его катастрофических последствий. Вместе с этим, важно понимать, что наличие когнитивного дефицита, и нарушений памяти в частности, отрицательно влияет на уровень РП и формирование адекватной внутренней картины болезни (ВКБ). Кроме того, сочетание двигательных, речевых и когнитивных нарушений служит «барьером» для восстановления независимости пациентов, негативно влияя на качество жизни, навыки самообслуживания и эффективность работоспособности.

Важно, что когнитивные (или познавательные) функции (от лат. Cognitio – «знание», «познание»), включающие в себя память, внимание, речь, восприятие, праксис, мышление, управляющие и исполнительные функции и др., представлены как в левом, так и в правом полушарии головного мозга независимо от доминантности (Лурия, 1969). Кроме того, развитие КФ напрямую связано с эмоционально-личностной и мотивационноповеденческой сферами личности. В свою очередь, формирование когнитивных нарушений связано с очаговыми или диффузными поражениями головного мозга в пре-, пери- и постнатальном периоде, что приводит к недоразвитию или нарушению одной или нескольких функций.

При возникновении «мозговых катастроф» среди всех КФ в первую очередь страдают память и внимание. Нарушения памяти проявляются, помимо традиционной патопсихологической феноменологии, трудностями в восприятии и усвоении новой информации, в том числе касающейся необходимых им лечебно-профилактических процедур (например, времени и кратности приема лекарства) и повседневных дел (совершение покупок, самостоятельная уборка и приготовление пищи и т. п.). Пациенты с нарушениями внимания становятся «рассеянными», обнаруживают трудности сосредоточения и повышенную отвлекаемость. Помимо таких проблем, отмечаются нарушения способности к планированию и контролю собственной деятельно-сти/поведения, страдает профессиональная, повседневная и социальная сферы активности (Григорьева, 2010). Как следствие, пациенты становятся раздражительными, у них в течение дня колеблется фон настроения, ухудшаются отношения с близкими и родственниками.

Следует подчеркнуть, что пациенты с отсутствием либо минимальными проявлениями когнитивных нарушений имеют больше возможностей для восстановления после случившейся «мозговой катастрофы», быстрее достигают целей реабилитации (Румянцева, 2011; Heruti et al., 2002). Другими словами, нарастание когнитивного дефицита приводит к снижению либо даже отсутствию заинтересованности пациента в процессе восстановления, к трудностям усвоения заданий и инструкций, к ограничениям в повседневной деятельности и вынужденной зависимости от других людей. Как следствие, пациенты с на- рушениями КФ хуже адаптируются к текущей жизненной ситуации, и, соответственно, нуждаются в нейрокогнитивной реабилитации (НКР).

Внедрение и применение программ НКР является неотъемлемой частью медицинской реабилитации, направленной на улучшение текущего состояния здоровья пациентов. Под НКР чаще всего понимаются два варианта применения нейропсихологических методов коррекции высших психических функций (ВПФ).

В первом случае имеющие восстановительное значение нейропсихологические коррекционные процедуры проводятся в индивидуальной или групповой форме медицинским психологом со специализацией по нейропсихологии (специалиста-нейропсихолога) по специально разрабатываемым программам (Шкловский, 2003; Руженская, 2006).

Во втором случае, в связи с активным вовлечением роботизированной техники в качестве «помощников реабилитации», внедряются различные аппаратно-программные компьютерные комплексы «технических средств реабилитации» (интерактивные онлайн диалогичные техники, игры с использованием видео и элементов виртуальной реальности и т. п.). Вместе с этим компьютерные технологии могут частично снизить нагрузку со специалиста-нейропсихолога, что также является существенным фактором оптимизации его деятельности при имеющихся нормах временных и трудовых нагрузок. В зависимости от степени выраженности когнитивных нарушений, подразделяемых на незначительное, умеренное и выраженное снижение КФ, рекомендуются различные мероприятия по их восстановлению. Последнее требует дифференцированного планирования мероприятий по реабилитации КФ.

Восстановительные тренировки памяти показаны при наличии негрубых и мало- либо не прогрессирующих расстройств памяти. При нарастании КН необходимо проводить тренировки бытовых навыков, основанных на теориях работы памяти. Кроме того, необходимо организовать использование компенсаторных средств, направленных на облегчение жизнедеятельности: «помощников/дневников памяти», цифровых устройств и т. п. (Шерге-шев, 2016). Также необходимо информировать и даже включать родственников и близких пациента в реабилитационный процесс с целью модификации/реорганизации внешней среды пациента, поощрение его к деятельности (Григорьева, 2006).

Для немобильных пациентов восстановительные тренировки могут проводиться в формате «у постели» пациента в «бланковом» варианте. За рубежом ограничение двигательных функций не влияет на возможности использования современных методов реабилитации, например, внедрены специальные автономные электронные планшеты (Петрова, 2015; Прокопенко, 2014). При отсутствии двигательного дефицита у пациента, вместо использования «бумажных вариантов» и даже их «планшетных» аналогов, активно используются различные компьютерные программы, используемые на стационарных либо переносных компьютерах (например, Cognisens NeuroTracker Монреальского университета).

На практике специалисты-нейропсихологи проводят диагностику, используя в качестве рабочего материала так называемый «нейропсихологический альбом», представляющий собой фактически систематизированные наборы определенного стимульного материала, обладающего не только диагностическим, но и реабилитационно-восстановительным потенциалом.

Вместе с этим, создание и использование компьютерных вариантов и аналогов «бланковых» версий обладающего диагностическим и реабилитационным потенциалом нейропсихологического инструментария в практике имело бы несколько преимуществ.

Во-первых, быстрота и простота использования так называемых «библиотек методик» предполагает наличие большого количества проб (батарей стимульного материала) в одной компьютерной программе. Во-вторых, появляется возможность краткого автоматического качественно-количественного анализа результатов с выдачей компьютеризированных заключений и рекомендаций, построенных с использованием алгоритмов «обратной связи». Кроме того, появляется возможность хранения полученных результатов в «базах данных» и использование их для целей сравнения, оценки динамики статуса пациента, в том числе учитывая вероятность повторного поступления пациентов. Среди такого рода инструментария известна батарея компьютерных тестов для нейропсихологической диагностики «Ахутина-2017», разработанная в МГУ им. М.В. Ломоносова, позволяющая оценить 6 компонентов ВПФ (Ахутина, 2017).

Таким образом, современный вариант проведения компьютерной диагностики представляется возможным, однако имеет под собой ряд ограничений. Например, не все нейропсихологические пробы могут быть переведены в компьютерный вариант ввиду сложности применения системы «подсказок», а также ввиду трудностей обработки полученных данных, если последние предполагают под собой «вербальные реакции» обследуемых в ответ на различные стимулы.

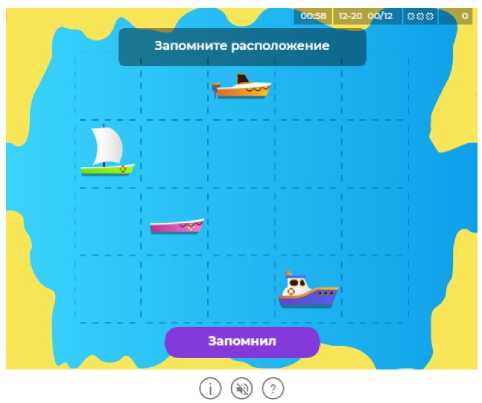

Хотелось бы отметить программу коррекции когнитивных нарушений, созданную в Красноярском медицинском университете им. проф. Войно-Ясенецкого, включающую в себя 6 игровых заданий разного уровня сложности, направленных на разные аспекты реабилитации КФ (Прокопенко, 2012). Кроме того, известны специализированные сайты, которые являются доступными и бесплатными для пациентов, заинтересованных в тренировке КФ. Так, например, на сайте («Деменция: диагностика, лечение, помощь в уходе»…, 2018) содержатся не только различные упражнения, но и дополнительная информация об этом заболевании для пациентов и их родственников. Другой сходный по назначению сайт является частично бесплатным для простого пользователя, однако для получения доступа к упражнениям и информации необходима предварительная регистрация (Тренажёры для мозга…, 2018). Ниже представлены примеры размещенных на ресурсе упражнений для тренировки КФ (рис. 1, 2).

Однако проведение такого рода компьютерного варианта процедур НКР также имеет ряд недостатков, прежде всего – отсутствие возможности корректного клинико-психологического сопровождения единичного пациента. Основанием для такого вывода являются, во-первых, неизбирательная доступность для пациентов (использование оплаченных компьютерных программ с неизвестной методической основой), во-вторых, наличие пользовательских навыков работы с ПК и в сети Интернет, в-третьих, индуцированная публикациями в СМИ «популярность сайтов» на фоне отсутствия профессиональной экспертной оценки. Другими словами, на данный момент не существует какой-либо универсальной компьютерной программы, которая

Рис. 1. Тест Струпа

Рис. 2. Зрительно-пространственная память

являлась бы достаточно гибкой, доступной, простой в использовании и направленной на разные сферы психики пациента.

Целью данного исследования считается анализ динамики восстановления когнитивных функций у пациентов, получающих только медикаментозное лечение, и больных, получающих наряду со стандартным медикаментозным лечением когнитивные тренировки как одну из форм НКР.

Дизайн исследования. Пилотное исследование проводилось на базе муниципального автономного учреждения здравоохранения «Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1» г. Челябинска (МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1) в неврологическом отделении для больных с ОНМК. В исследование были включены пациенты, находящиеся на стационарном лечении с установленным врачом-неврологом в соответствии с критериями Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) клиническим диагнозом «Инфаркт головного мозга» (код I.63 по МКБ 10).

Выборка. Всего было обследовано 24 пациента в возрасте не старше 65 лет. Средний возраст испытуемых составил 57 ± 8 лет. Критериями включения в однородную выборку исследования явились: 1) впервые установленный диагноз «Инфаркт головного мозга»; 2) средняя степень тяжести или состояние здоровья ближе к удовлетворительному, установленные с помощью клинической шкалы NIHSS (значение баллов NIHSS ≤ 10). Критериями исключения явились: 1) другие установленные клинические диагнозы этой группы заболеваний («Кровоизлияние», «Транзи- торные ишемические атаки», «Острая ишемия», «Преходящее нарушение мозгового кровообращения», «Повторное острое нарушение мозгового кровообращения»); 2) наличие тяжелых сопутствующих (острых хронических) заболеваний внутренних органов; 3) наличие в анамнезе нейродегенеративных заболеваний нервной системы; 4) афатические нарушения; 5) возраст старше 65 лет; 6) наличие анозогнозии.

Обоснование критерия включения заключается в следующем:

-

1) в возрасте менее 65 лет, как правило, отсутствуют грубые нарушения КФ, свойственные для лиц старческого возраста с пред- и собственно дементными нарушениями;

-

2) нозологическая однородность группы исследования посредством верификации (в том числе методами нейровизуализации) диагноза «Инфаркт ГМ», код I.63 по МКБ 10);

-

3) относительно одинаковые значения баллов по клинической шкале NIHSS и статус, позволяющий пациенту выполнять компьютерные тренировочные задания в рамках НК;

-

4) исключение часто сопутствующей последствиям ОНМК анозогнозии, характеризующейся отсутствием мотивации к выздоровлению, что замедляет процесс восстановления нарушенных функций.

Этапы исследования, материалы и методы

На первом этапе для каждого участника исследования была проведена первичная диагностика КФ. В исследовании был использован клинико-психологический метод (беседа, наблюдение) и экспериментально психологиче- ский метод, включая следующие нейропсихологические пробы (Кадыков, 2016; Макаров, 2013): «Повторение цифр» (субтест из теста Векслера для оценки интеллекта взрослых), «Серийный счёт», «Заучивание серии из 10 слов», «Отсроченное воспроизведение серии из 10 слов», «Запоминание коротких рассказов», «Таблицы Шульте», а также широко использующиеся в клинике цереброваскулярной патологии экспресс-методики «Краткая шкала оценки психического статуса» (англ. Mini-mental State Examination, MMSE)», «Монреальская шкала оценки» (Montreal Cognitive Assessment, MoCA); «Батарея лобной дисфункции» (Frontal Assessment Battery, FAB); «Тест рисования часов» (Clock Drawing Test, CDT).

Выбор клинико- и нейропсихологического инструментария обоснован тем, что оценка динамики КФ пациентов нагляднее выглядит при количественном представлении результатов. Несмотря на то, что перечисленные экспресс-методики имеют ряд недостатков (Бе-ребин, 2008; Рассказова, 2016), именно качественно-количественный анализ полученных результатов позволяет обозначить мишени для дальнейшего планирования и проведения НКР.

Дизайн исследования. Выборка исследования была рандомизированно разделена на 2 группы. Пациенты первой группы в дальнейшем получали медикаментозное лечение в соответствии с утвержденным стандартом оказания медицинской помощи, а также выполняли задания из программы НКР, составленной с учётом результатов клинико- и нейропсихологической диагностики. Больные второй (контрольной) группы которые получали только медикаментозную терапию без каких-либо когнитивных тренировок. Участники исследования находились на лечении в стационаре отделения для больных ОНМК в течение 12–14 дней, перед выпиской проводилась повторная диагностика КФ с целью оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.

Для анализа результатов в группах пациентов использовались математические методы, представленные в компьютерном пакете статистических программ Statistica ver. 6.0, с расчетом статистик Т-критерия Вилкоксо-на (для сравнения внутригрупповых различий) и U-критерия Манна – Уитни (для анализа межгрупповых различий). Анализ клинико-психологических особенностей прово- дился в виде качественного анализа результатов по баллам, полученным с помощью Экспресс-шкал и нейропсихологических проб. Анализ результатов по гендерному признаку не проводился, так как в общей выборке распределение участников по гендеру неравномерно.

Результаты исследования и их анализ

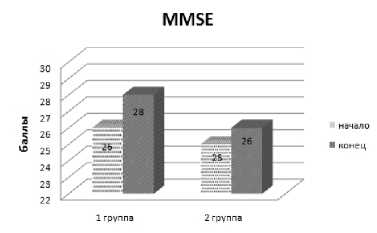

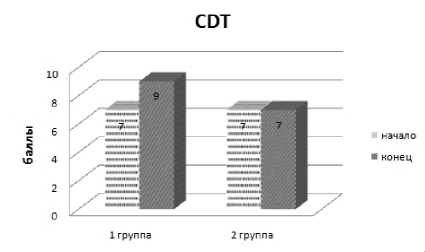

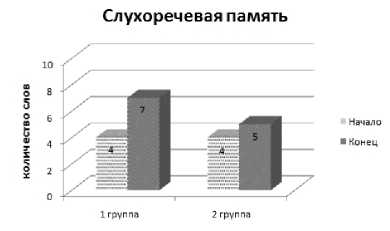

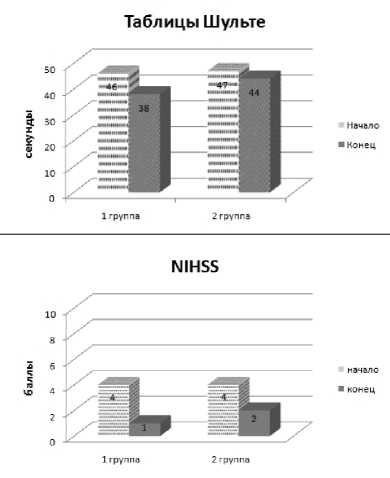

В целом на графиках наглядно представлено улучшение количественных результатов в обеих группах, что может быть связано как с возможностью спонтанного восстановления КФ, так и воздействием медикаментозной терапии и способностью головного мозга к нейропластичности (рис. 3).

Вместе с этим, показатели пациентов первой группы превосходят показатели контрольной, а динамика показателей контрольной группы в начале и конце исследования остаются неизменными, либо минимальными (см. таблицу).

Кроме изменения показателей по нейропсихологическим пробам, в обеих группах отмечается улучшение общего состояния, оцененного по клинической шкале NIHSS, причем в первой группе пациентов такие изменения значимы (T

эмп

= 3, при p<0,01), по сравнению с оценкой изменений в контрольной группе, как недостаточно статистически достоверных (T

эмп

= 9.5, при 0,01 эмп = 56, при p>0,05). Согласно полученным результатам, проведенная программа НКР отвечает требованиям эффективности ввиду положительной динамики состояния КФ у пациентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной (p ≤ 0,01). Кроме того, пациенты первой группы субъективно отмечали повышение заинтересованности к занятиям, показали готовность к самостоятельным тренировкам после выписки ввиду осознания и наглядного видения своих результатов. Тем не менее, почти полуторократная положительная динамика результатов клиникопсихологических исследований у пациентов первой группы лишь подтверждает бóльшие Рис. 3. Графические данные изменения значений тестовых данных в группах больных ОНМК Примечание: МоСА – Montreal Cognitive Assessment; MMSE – Mini-Mental State Examination; FAB – Frontal Assessment Batter, CDT – Clock Drawing Test; Слухоречевая память – проба «Запоминание 10 слов», Таблицы Шульте – скорость психических процессов; Беглость речи – количество названных слов на заданную букву за 1 мин; NIHSS – клиническая шкала NIHSS Показатели достоверности изменения тестовых данных в группах больных ОНМК, проходивших и не проходивших когнитивный тренинг Таким образом, можно предположить, что более высокие результаты к концу восстановительного периода после острых сосудистых патологий, который длится до полугода (Кадыков, 2013; Хатькова, 2013), можно обеспечить дальнейшими когнитивными тренировками, программа которых формируется в зависимости от преморбидных условий, тяжести заболевания, уровня критичности пациента и пр. Реализация программы НКР в компьютерном варианте требует уточнения нескольких моментов. Как уже говорилось ранее, «современный» формат работы существенно облегчает работу специалиста-нейропсихолога, в том числе и путем освобождения от «лишней» «бумажной» работы. Тем не менее, несмотря на возраст испытуемых, только чуть больше половины их числа в обследованной выборке (около 65 %) отмечали у себя устойчивые пользовательские навыки владения компьютером. Соответственно, на специалиста накладывается временная нагрузка по обучению части пациентов основам пользования средствами компьютерной периферии (манипуляторами «компьютерная мышь», иными специализированными для решения задач НКР компьютерными гаджетами и др.). Как следствие, на первых занятиях темп вра-батываемости в задания у таких пациентов существенно снижен. Кроме этого, в большинстве случаев (около 80 % испытуемых) из-за недостаточной компьютерной компетентности пациенты самостоятельно не могли фиксировать ошибки, связанные с интерактивными действиями с интерфейсом компьютерной программы, для последующей их коррекции. Как следствие, специалист-нейропсихолог должен постоянно присутствовать на занятиях, быть «наблюдателем», при необходимости повторно разъяснять инструкции, разбирать совершаемые ошибки. Это представляется необходимым, во-первых, ввиду того, что имеющиеся компьютерные программы не обладают подобными функциями режима обратной связи, а во-вторых, потому, что сами пациенты, в том числе ввиду своего состояния здоровья, не способны воспринимать предъявляемую компьютерной программой подобного рода информацию без посторонней помощи. Выводы 1. Использование нейрокогнитивной реабилитации на статистически значимом уровне положительно влияет на улучшение состояния когнитивного функционирования пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. 2. При отсутствии специальных мероприятий нейрокогнитивной реабилитации также наблюдаются положительные «сдвиги» в состоянии когнитивного функционирования, однако такое улучшение является либо минимальным, либо в пределах статистической погрешности. 3. Объективно у прошедших программу нейрокогнитивной реабилитации пациентов улучшаются нейродинамические параметры протекания психических процессов, повышается беглость речи и объем слухоречевой памяти, улучшаются зрительно-конструктивные навыки, а также повышается критичность к собственному заболеванию и мотивация к процессу реабилитации в целом. 4. Компьютерный вариант проведения программ нейрокогнитивной реабилитации облегчает работу специалиста-нейропсихолога, а также позволяет варьировать степень сложности, выбирать задания, в соответствии со сниженными когнитивными функциями, уменьшая временные затраты на поиск и составление индивидуальной программы. 5. Компьютеризированные программы по тренировке когнитивных функций не могут полностью заменить работу специалиста нейропсихолога, составляющего индивидуальный план занятий для пациентов по критериям доступности, понятности, сложности. Такой же вывод можно распространить на мнение о возможности проведения «бесконтактной» (без участия специалиста-психолога) диагностики когнитивного функционирования. Исследование выполнено в рамках работы по научной медико-психологической экспертизы высших психических функций, психических процессов и психических свойств в связи с задачами МСЭ.

Методики

Группы исследования

Экспериментальная

Контрольная

Montreal Cognitive Assessment

Tэмп = 3, при p < 0,01

Tэмп = 14, p < 0,05, но p > 0,01

Mini-Mental State Examination

Tэмп = 6, при p < 0,01

Tэмп = 8, при p < 0,01

Frontal Assessment Batter

Tэмп = 1, при p < 0,01

Tэмп = 15, p < 0,05, но p > 0,01

Clock Drawing Test

Tэмп = 6, при p < 0,01

Tэмп = 14, p < 0,05, но p > 0,01

Таблицы Шульте

Tэмп = 7,5, при p < 0,01

Tэмп = 21, p > 0,05)

Проба «Запоминание 10 слов»

Tэмп = 1, при p < 0,01

Tэмп = 10, p < 0,05, но p > 0,01

Беглость речи

Tэмп = 1, при p < 0,01

Tэмп = 3,5 при p < 0,01

темпы эффективности лечебно-реабилитационного процесса, включающего, в том числе, мероприятия когнитивного тренинга. Вместе с тем, относительно короткий период времени пребывания в стационаре не позволяет развернуто охарактеризовать этот процесс.

Список литературы Эффективность когнитивных тренировок у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в остром периоде: пилотное исследование

- Ахутина, Т.В. Разработка компьютерных методик нейропсихологического обследования/Т.В. Ахутина, А.Е. Кремлёв, А.А. Корнеев и др.//Когнитивная наука в Москве: новые исследования. Материалы конференции 15 июня 2017 г./под ред. Е.В. Печенковой, М.В. Фаликман. -М.: ООО «Буки Веди», ИППиП, 2017. -С. 486-490.

- Беребин, М.А. К вопросу о качественном и психометрическом подходах в современной нейропсихологической диагностике/М.А. Беребин, А.В. Астаева//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2008. -32 (132). -С. 19-28.

- Варако, Н.А. История нейропсихологической реабилитации//Журнал им. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». -2014. -№ 3. -С. 44-49.

- Григорьева, В.Н. Когнитивная нейрореабилитация больных с очаговыми поражениями головного мозга/В.Н. Григорьева, М.С. Ковязина, А.Ш. Тхостов//Учебное пособие. -М.: УМК «Психология»; Московский психолого-социальный институт, 2006. -256 с.

- Григорьева, В.Н. Когнитивная реабилитация -новое направление медицинской помощи больным с очаговыми поражениями головного мозга/В.Н. Григорьева//СТМ. -2010 (2). -С. 95-99.

- Деменция: диагностика, лечение, помощь в уходе -https://memini.ru/

- Захаров, В.В. Инсульт и когнитивные нарушения/В.В. Захаров, Н.В. Вахнина//Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. -2011. -№ 2. -С. 8-16.

- Кадыков, А.С. Ранняя реабилитация больных, перенесших инсульт. Роль медикаментозной терапии/А.С. Кадыков, Н.В. Шахпаронова//Нервные болезни. -2014. -№ 1. -С. 22-25.

- Кадыков, А.С., Тесты и шкалы в неврологии. Руководство для врачей/сост. А.С. Кадыков, Н.В. Шахпаронова, А.В. Кадыков, Л.С. Манвелов//Изд-во МЕДпресс-информ, 2016. -224 с.

- Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека/А.Р. Лурия. -М.: Изд-во МГУ, 1969. -320 с.

- Макаров, С.В. Тесты, шкалы, опросники в неврологической практике: учеб.-метод. пособие/сост. С. В. Макаров; НОУ ВПО «Мед. ин-т «Реавиз». -Самара, 2013. -48 с.

- Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы/Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. -М.: Генезис, 2017. -72 с.

- Петрова, М.М. Коррекция когнитивных расстройств с использованием компьютерных стимулирующих программ у больного после операции коронарного шунтирования/М.М. Петрова, С.В. Прокопенко, О.В. Еремина, Можейко Е.Ю. и др. -Иркутск: Сибирский медицинский журнал. -2015. -№ 133(2). -С. 63-67.

- Прокопенко, С.В. Возможности когнитивного тренинга с использованием компьютерных программ у больных, перенесших инсульт/С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, Т.Д. Корягина//Неврологический журнал. -2014. -Вып. 19, № 1. -С. 20-24.

- Пат. 2438574 С1 Российская Федерация. Способ коррекции когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии/С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, Т.В. Черных, О.С. Левин, Н.С. Леонов. -Опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

- Рассказова, Е.И. Применение скрининговых шкал в нейропсихологической реабилитации: возможности, требования и ограничения/Е.И. Рассказова, М.С. Ковязина, Н.А. Варако//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2016. -Т. 9, № 3. -С. 5-15.

- Руженская, Е.В. Организация тренинга по поддержанию и восстановлению когнитивных функций пожилых пациентов/Е.В. Руженская//Клиническая геронтология. -2006. -Т. 12, № 11. -С. 81-86.

- Румянцева, С.А. Ранняя диагностика и профилактика постинсультной депрессии/С.А. Румянцева, А.С. Орлова, В.А. Орлов, С.В. Силин//Современная медицинская наука. -2011. -№ 1. -С. 104-115.

- Тренажёры для мозга Викиум. -https://wikium.ru/train

- Хатькова, С.Е. Современные подходы к реабилитации больных после инсульта/С.Е. Хатькова, М.А. Акулов, О.Р. Орлова, А.С. Орлова//Нервные болезни. -2016. -№ 3. -С. 27-33.

- Шергешев, В.И. Оптимизация реабилитационного процесса у пациента в остром периоде инсульта на основе механотерапии и когнитивной стимуляции с использованием планшетных технологий/В.И. Шергешев, Ю.В. Плясова, С.В. Котов и др.//Альманах клинической медицины. -2016. -№ 44 (3). -С. 369-375.

- Шкловский, В.М. Концепция нейрореабилитации больных с последствиями инсульта//Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Инсульт. Приложение к журналу. -2003. -Вып. 8. -С. 10-23.

- Heruti R.J. Rehabilitation outcome of elderly patients after a first stroke: effect of cognitive status at admission on the functional outcome/R.J. Heruti, A. Lusky, R. Dankner et al.//Arch Phys Med Rehabil. -2002. -83(6). -P. 742-749.