Эффективность комплексных планов воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики по критериям митигации рисков и вреда здоровью населения

Автор: Зайцева Н.В., Клейн С.В., Горяев Д.В., Андришунас А.М., Балашов С.Ю., Загороднов С.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 2 (42), 2023 года.

Бесплатный доступ

С целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в РФ запланирован и реализуется комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматривающий улучшение состояния окружающей среды для более чем 7 млн человек. В рамках исследования для оценки эффективности воздухоохранных мероприятий предложен алгоритм, включающий шесть последовательных этапов. Реализация алгоритма на примере объектов теплоэнергетики территории-участника федерального проекта «Чистый воздух» показала, что данные объекты являются источником потенциального риска причинения вреда здоровью, 70 % относятся к высоким категориям риска. До реализации мероприятий деятельность объектов теплоэнергетики в отдельных зонах города формирует загрязнение воздуха (до 29,9 ПДКмр; до 6,9 ПДКсс; до 19,0 ПДКсг), неприемлемые риски здоровью населения (до 25,8 HIас, 22,7 HIch, CRT - до 3,28∙10-4), более 87 тысяч дополнительных случаев заболеваний. Реализация воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики локально снизит загрязнение воздуха, но прогнозируется нарушение нормативов по 10 веществам до 3-22 ПДК, сохранится высокий уровень риска здоровью (до 6,5-25,5 HIас, 11,9-22,4 HIch, CRT - до 3,28∙10-4). Степень эффективности запланированных мероприятий на объектах теплоэнергетики по валовому снижению выбросов загрязняющих веществ (20,56 %) соответствует целевому показателю снижения выбросов федерального проекта «Чистый воздух» к 2024 г., по критерию вреда здоровью в виде дополнительных случаев ассоциированной с деятельностью данных объектов заболеваемости классифицируется как «неприемлемая» ( function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Предприятия теплоэнергетики, выбросы, качество атмосферного воздуха, риск здоровью населения, мелкодисперсные частицы, неканцерогенная опасность, нарушения здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/142239903

IDR: 142239903 | УДК: 614 | DOI: 10.21668/health.risk/2023.2.04

Текст научной статьи Эффективность комплексных планов воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики по критериям митигации рисков и вреда здоровью населения

Клейн Светлана Владиславовна – профессор РАН, доктор медицинских наук, заведующий отделом системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Горяев Дмитрий Владимирович – кандидат медицинских наук, руководитель, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю (e-mail: ; тел.: 8 (391) 226-89-50); ORCID: .

Андришунас Алена Мухаматовна – младший научный сотрудник отдела системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Балашов Станислав Юрьевич – старший научный сотрудник, заведующий лабораторией методов комплексного санитарно-гигиенического анализа и экспертиз (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Загороднов Сергей Юрьевич – старший научный сотрудник отдела системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

На современном этапе тепловая энергетика является ведущей отраслью мировой энергетики. На долю теплоэнергетики приходится 90 % от суммарно выработанного объема электростанций во всем мире. В России значительную часть (почти 40 %) электроэнергии также получают на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, не только обеспечивающих производство электроэнергии, но и участвующих в системах централизованного теп-лоснабжения1 [1]. Тепловые электростанции часто располагаются в непосредственной близости к жилым районам, что может оказывать негативное влияние на качество атмосферного воздуха и, как следствие, на здоровье населения, подвергающегося воздействию2 [2].

Основным топливом на теплоэлектростанциях в Российской Федерации являются уголь, мазут, природный газ, реже – нефть, бензин, дизельное топливо, торф, горючие сланцы, дрова.

По данным государственных докладов Министерства природных ресурсов и экологии в Российской Федерации, объектами топливно-энергетического комплекса ежегодно выбрасывается порядка 3 млн тонн загрязняющих примесей, из них более 50 % выбросов сосредоточены в Восточной части России (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа)3.

Кроме тепловых электростанций на территории России функционирует значительное количество частных отопительных котельных и автономных источников теплоснабжения (АИТ), использующих в качестве основного топлива уголь: в 2018 г. в России их было зарегистрировано более 74,8 тысячи единиц. Для частных отопительных котельных характерна низкая (до 6–8 м) высота дымовых труб и, следовательно, загрязнение приземных слоев атмосферы на уровне непосредственного дыхания человека4.

Наибольшее количество автономных источников тепла, работающих на твердом топливе, также сосредоточено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (Красноярский, Забайкальский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области и пр.). Основным преимуществом твердотопливных котельных является их высокая степень автономности – важная составляющая технологического процесса для бесперебойного отопления и горячего водоснабжения частных жилых домов и промышленных объектов в условиях сурового зимнего климата Сибири и Дальнего Востока.

Сжигание твердого топлива (угля) сопровождается значимым влиянием на качество атмосферного воздуха, что обусловлено высоким содержанием в угле (порядка 90 %) минеральных негорючих веществ. Так, по данным научных исследований установлено, что объекты теплоэнергетики, работающие преимущественно на твердом топливе, выбрасывают в атмосферу как твердые несгоревшие частицы (золу, сажу, пыль, взвешенные частицы РМ 2.5 и РМ 10 , содержащие соединения металлов), так и различные газы (диоксид и оксид углерода, углеводороды, соединения серы, оксиды азота и пр.) [3–5]. Соединения металлов, таких как свинец, ртуть, хром, цинк, медь, марганец и других, поступающих в приземные слои атмосферы, могут оказывать значимое негативное влияние на здоровье человека: на органы дыхания, центральную нервную систему, печень, почки, иметь мутагенное и канцерогенное действие. Кроме того, опасными для здоровья человека являются взвешенные частицы мелких размеров – до 2,5 мкм [6].

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая восьмая смерть в мире вызвана загрязнением воздуха. Наибольшую угрозу представляют мелкие твердые частицы (PM2.5), которые глубоко проникают в дыхательные пути, попадают в кровоток и оказывают негативное воздействие на сердце, сосуды головного мозга и дыхательную систему. Особенно опасным по составу видом мелкодисперсных частиц является черный углерод (сажа). Международная группа ученых установила, что увеличение концентрации этих частиц в воздухе на 0,1 мкг/м3 приводит к росту легочных заболеваний на 12 %. В 2013 г. Международное агентство по изучению рака ВОЗ классифицировало твердые частицы диаметром менее 10 и 2,5 мкм как одну из причин рака легких. Их концентрация также является одним из важнейших показателей, используемых при оценке воздействия загрязненного атмосферного воздуха на здоровье человека. Неудовлетворительное качество воздуха может оказывать негативное влияние на работу мозга и нервную систему и в два раза повышает риск возникновения депрессии и тревожности. Кроме того, мельчайшие частицы токсичных веществ попадают в дыхатель- ные пути, повреждают стенки артерий и вызывают хроническое воспаление [7–10].

С целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в целом по РФ с 2018 г. проводится эксперимент по квотированию выбросов, который планируется завершить к 2030 г. Процедура квотирования предусматривает введение для предприятий-участников эксперимента квот на выбросы по приоритетным атмосферным загрязнителям на основе сводных расчетов рассеивания5, что также позволит улучшить ситуацию в отношении качества атмосферного воздуха в городах с высоким уровнем загрязнения.

Кроме этого, в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О государственных задачах и стратегических целях развития Российской Федерации на период до 2026 года» с 2018 г. реализуется федеральный проект «Чистый воздух», в котором участвуют 12 городов, половина из которых расположена в Сибирском регионе. С 2023 г. в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ будут дополнительно включены 29 городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха6. 80 % этих городов расположены в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где одним из основных видов топлива на теплоэнергетических объектах является уголь.

Основная цель государственных проектов, в частности эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу, – снизить к концу 2024 г. уровень валовых выбросов загрязняющих веществ на 20 % по сравнению с 2017 г. и вдвое сократить выбросы опасных загрязняющих веществ к 2030 г. относительно 2020 г. от промышленных предприятий, в том числе от объектов теплоэнергетики и АИТ, а также от объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Планируется, что реализация данной проектной деятельности позволит улучшить состояние окружающей среды для более чем 7 млн человек. Согласно Комплексным планам воздухоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (утвержденным в рамках федерального проекта «Чистый воздух») в отношении предприятий теплоэнергетики запланирован комплекс мероприятий, предусматривающий техническое и технологическое переоборудование крупных теплоэлектростанций, мероприятия по переселению граждан из ава- рийного жилого фонда с печным отоплением, замещение малоэффективных угольных котельных мощностями крупных ТЭЦ.

Вышеизложенное актуализирует вопросы оценки влияния объектов теплоэнергетики на качество атмосферного воздуха и состояние здоровья населения.

Цель исследования – провести оценку достаточности и эффективности воздухоохранных мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух на объектах теплоэнергетики по критериям соблюдения гигиенических нормативов, митигации уровней риска и вреда здоровью населения.

Материалы и методы. Исходными данными для оценки достаточности и эффективности инвестиционных программ и Комплексных планов воздухоохранных мероприятий являлись уровни экспозиции, уровни ингаляционного риска и уровни заболеваемости, ассоциированной с качеством атмосферного воздуха, в результате хозяйственной деятельности объектов теплоэнергетики и АИТ.

Эффективность планируемых мероприятий, включенных в Комплексный план, оценивалась с позиции снижения воздействия на атмосферный воздух к 2024 г. относительно 2018 г. в результате хозяйственной деятельности объектов топливноэнергетического комплекса и АИТ, соблюдения гигиенических нормативов, снижения ингаляционного риска с расчетом остаточного риска и снижения уровня дополнительной ассоциированной с качеством атмосферного воздуха заболеваемости.

Для оценки эффективности комплексных планов воздухоохранных мероприятий в отношении ми-тигации рисков и вреда здоровью населения в результате деятельности объектов теплоэнергетики на фоне влияния других источников загрязнения атмосферного воздуха разработан методический алгоритм, включающий шесть последовательных этапов:

– анализ потенциального риска причинения вреда здоровью от объектов теплоэнергетики и анализ комплексных планов воздухоохранных мероприятий на данных объектах;

– подготовка и формирование сводных баз данных всех стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха, их параметров с выделением объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и АИТ до и после реализации мероприятий;

– установление пространственно дифференцированных уровней загрязнения атмосферного воздуха в жилых районах с учетом вклада объектов ТЭК и АИТ до и после реализации комплексных мероприятий, оценка на соответствие гигиеническим нормативам, выделение приоритетных загрязняющих веществ;

– проведение оценки риска для здоровья населения, получение параметров риска до и после внедрения воздухоохранных мероприятий на объектах ТЭК и АИТ;

– расчет ассоциированных случаев заболеваний, обусловленных хозяйственной деятельностью объектов ТЭК и АИТ до и после реализации мероприятий;

– оценка эффективности внедренных / запланированных мероприятий на объектах ТЭК и АИТ по критериям соблюдения гигиенических нормативов, по критериям риска и вреда здоровью в виде дополнительной ассоциированной с качеством атмосферного воздуха заболеваемости.

Остаточные концентрации веществ, уровни рисков (канцерогенного, неканцерогенного острого и хронического) и ассоциированной заболеваемости населения рассчитывались с учетом реализации воздухоохранных мероприятий. Эффективность мероприятий рассчитывалась по формуле (23) МУ 2.1.10.3675-207.

Подходы к оценке эффективности и результативности воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики были апробированы на примере мероприятий Комплексного плана г. Красноярска (утв. заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 28 декабря 2018 г. (№ 11024п-П6)) – города-участника федерального проекта «Чистый воздух», в отношении объектов теплоэнергетики, в том числе АИТ.

Оценку потенциального риска причинения вреда здоровью осуществляли по данным Федерального реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору на январь 2021 г.

Для оценки текущей и прогнозной экспозиции в жилой зоне исследуемой территории использовалась база данных за 2020 г. по 6411 источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 807 предприятий и организаций (5977 источников), 263 участкам улично-дорожной сети, 171 источнику, относящемуся к АИТ (жилые кварталы частного сектора). Расчет приземных концентраций 251 загрязняющего вещества, в том числе 55 веществ, выбрасываемых объектами ТЭК, проводился в 13 889 точках жилой застройки (геометрических центрах жилых строений) с использованием программы УПРЗА «Эколог-Город» 4.60.1, реализующей МР-2017 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273). Для каждой расчетной точки на основании данных расчетов рассеивания определены максимальные разовые и среднегодовые концентрации загрязняющих веществ до и после реализации запланированных на объектах теплоэнергетики воздухоохранных мероприятий. Расчетные данные уточнялись данными инструментальных исследований по 34 веществам (в том числе 23 веществам, характерным для деятельности ТЭК) на постах мониторинга качества атмосферного воздуха Росгидромета, территориальной сети наблюдения (ТНС), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в рамках социально-гигиенического мониторинга за 2018–2020 гг. в соответствии с методическими подходами, изложенными в МР 2.1.6.0157-198. Рассчитывались уровни экспозиции, формируемые всеми источниками загрязнения атмосферного воздуха города и только объектами ТЭК и АИТ, с расчетом вклада последних в общее загрязнение атмосферы.

Оценка риска для здоровья населения при загрязнении атмосферного воздуха химическими веществами только от объектов ТЭК и АИТ (55 веществ) проводилась в соответствии с Руководством Р 2.1.10.1920-049 путем последовательного выполнения всех необходимых этапов. Установлено, что в выбросах в результате хозяйственной деятельности объектов ТЭК и АИТ присутствуют 10 веществ, обладающих канцерогенными свойствами, 22 вещества обладают острыми и 46 – хроническими неканцерогенными эффектами.

Для моделирования причинно-следственных связей в системе «качество атмосферного воздуха – заболеваемость населения» (по данным ФОМС)

с последующим расчетом дополнительных ассоциированных случаев заболеваний в качестве показателя аэрогенной экспозиции химических веществ использовали верифицированную среднегодовую концентрацию вещества при хроническом воздействии, установленную для каждой расчетной точки жилых массивов исследуемой территории. Расчет дополнительных случаев заболеваний, ассоциированных с качеством атмосферного воздуха, проводился в соответствии с методическими подходами МР 5.1.0095-1410.

Установление и параметризацию причинноследственных связей в системе «качество атмосферного воздуха – заболеваемость населения» осуществляли с помощью формулы множественной регрессионной модели:

yj = b о'Zb qkPiA где yj – показатель нарушения здоровья населения по j-му классу заболеваний, сл./1000 населения;

xi – концентрация i -го загрязняющего вещества, мг/м3;

qkpi – недействующий уровень i -го показателя загрязнения атмосферного воздуха, мг/м3;

-

(x ^ - скобки Мак-Кейли (McCauley): ( x ) = 0 при x < 0 и ^ x ^ = x при x > 0 ;

-

b 0 , b 1 ij – параметры модели.

В качестве недействующего уровня qkpi принимали референтные концентрации, при их отсутствии – среднегодовые предельно допустимые концентрации.

Для уточнения перечня химических веществ, выбрасываемых объектами теплоэнергетики, выполнено сравнительное исследование золы, образующейся в результате деятельности ТЭЦ, и атмосферного воздуха в зоне максимального влияния объекта теплоэнергетики. Гранулометрический состав частиц золы и твердых частиц атмосферного воздуха с фильтра устанавливался с использованием метода электронной микроскопии (марка микроскопа JSM-63090LV). Химический состав частиц исследовался методом микрозондового рентгеноспектрального анализа с использованием анализатора электронного микроскопа. Анализ изображений с оценкой количественных характеристик размера и формы через коэффициент сферичности проведен в программе ImageJ-Fiji (модуль Analyze Particles).

Результаты и их обсуждение. Теплоэнергетический комплекс исследуемой территории харак- теризуется базовыми источниками теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, районные котельные), промышленными предприятиями, на территории которых расположены объекты теплоснабжения. Кроме того, на территории города расположены частные домохозяйства на автономном теплоснабжении (АИТ). По данным актуальной сводной базы данных по источникам загрязнения атмосферного воздуха (2020), из 807 промышленных предприятий города 302 предприятия относятся к энергетическому комплексу или располагают на своей территории источники теплоснабжения. Общее количество источников выбросов от объектов теплоэнергетики, расположенных на исследуемой территории, составляет 1,2 тысячи единиц, кроме того, 171 источник относится к АИТ.

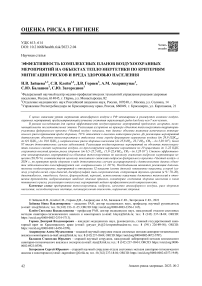

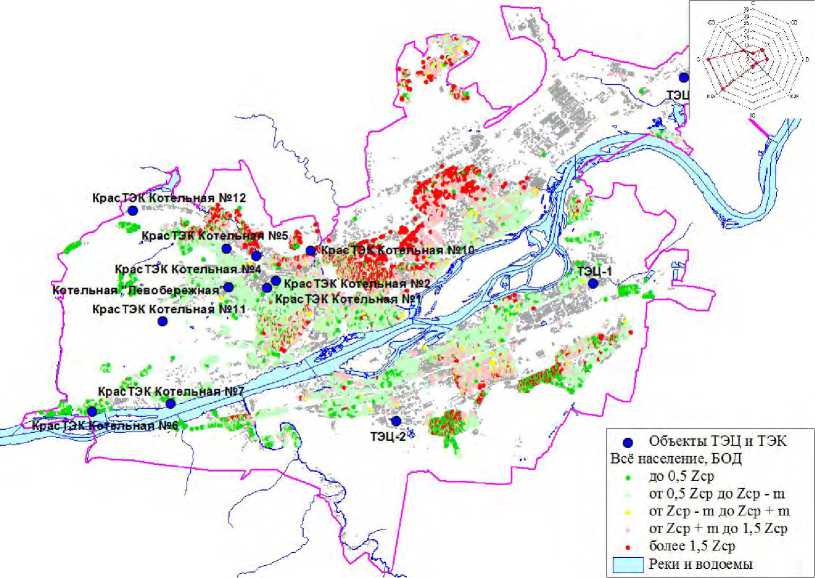

В целом градостроительная ситуация города сложилась таким образом, что объекты теплоэнергетики (ТЭЦ, районные котельные, АИТ) рассредоточены по территории города в непосредственной близости к жилой застройке (рис. 1). Особую опасность здоровью жителей представляют низкие источники выбросов от объектов теплоснабжения и источники выбросов частных домохозяйств (АИТ), формирующие локальное повышенное загрязнение внутри квартала или микрорайона.

По данным Реестра хозяйствующих субъектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, на 01.01.2021 на исследуемой территории 70 % (17 ед.) хозяйствующих субъектов, реализующих деятельность по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха», относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям по потенциальному риску причинения вреда здоровью (масштаб воздействия – 0,226–0,518 и 0,00108–0,0065 млн человек соответственно, потенциальный риск ( Rl ) – более 1,98∙10-3 и 7,1∙10-4–1,2∙10-4 соответственно). Наибольший уровень потенциального риска причинения вреда здоровью среди всех предприятий, осуществляющих деятельность в сфере теплоэнергетики, формируют АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и АО «Красноярсккрайгаз», располагающиеся на исследуемой территории.

Уровень потенциального риска причинения вреда здоровью ( Rl ) для хозяйствующих субъектов (объектов теплоэнергетики) чрезвычайно высокой и высокой категорий в г. Красноярске значительно превышает соответствующий уровень риска по Красноярскому краю ( Rl : 1,11∙10-3–0,17 и 1,0∙10-4– 9,8∙10-4 соответственно) в 7,1–50,9 раза, а также превышает уровень потенциального риска от предприятий теплоэнергетики в целом по Российской Федерации ( Rl : 1,0∙10-3–0,101 и 1,0∙10-3–1,0∙10-4) – до 56,0 раза.

Рис. 1. Карта-схема «Пространственное распределение основных объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий с объектами теплоснабжения на исследуемой территории»

В результате хозяйственной деятельности объектами теплоснабжения в атмосферу города выбрасывается более 50 веществ, из них четыре вещества первого класса опасности (диВанадий пентоксид, свинец, хром, бенз(а)пирен), 13 веществ второго класса опасности. Из этого перечня инструментальный мониторинг качества атмосферного воздуха на постах ведется только в отношении 23 веществ.

Вклад объектов теплоэнергетики в уровень загрязнения атмосферного воздуха в различных зонах города составляет от 1 до 50 % при хроническом воздействии и от 12 до 91 % – при остром воздействии.

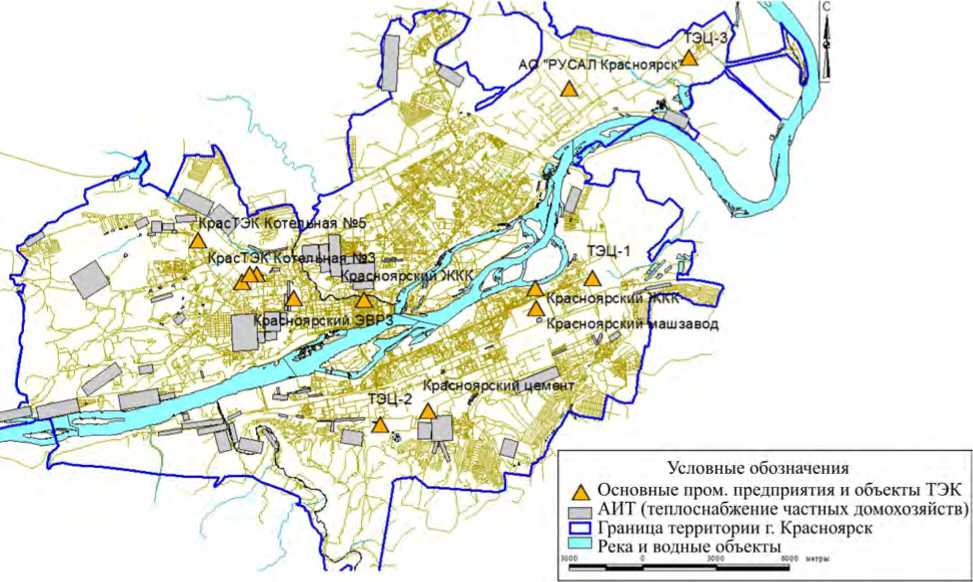

В результате осуществляемых технологических выбросов в атмосферу города только объектами теплоэнергетики на территории жилой застройки до реализации Комплексных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» формируются превышения гигиенических нормативов при остром и / или хроническом воздействии по азота диоксиду, углероду (саже), серы диоксиду, дигидросульфиду, пыли неорганической, содержащей двуокись кремния (в %: 70–20), диметилбензолу, этилбензолу, углерода оксиду, бензолу, формальдегиду, взвешенным веществам и пр. (до 1,5–29,9 ПДК мр ; до 1,4–6,9 ПДК сс ; до 1,4–19,0 ПДК сг ). По ряду веществ отмечены превышения допустимых уровней более чем в 5–10 раз (рис. 2).

В результате хозяйственной деятельности объектов теплоснабжения в отдельных зонах города, в которых проживает более 25 тысяч человек, формируются высокие уровни острого неканцерогенного риска по углерод оксиду (до 6,5 HQас), формальдеги- ду (до 19,05 HQас), взвешенным веществам (до 24,7 HQас). Уровень острого риска нарушений функций органов дыхания, органов зрения, нарушений процессов развития организма, сердечно-сосудистой системы, а также системных эффектов для населения исследуемой территории характеризуется как «высокий» (HI > 6) – индекс опасности достигал значений до 6,5–25,8 HIac; для репродуктивной и иммунной систем – как «допустимый» (HI от 1 до 3).

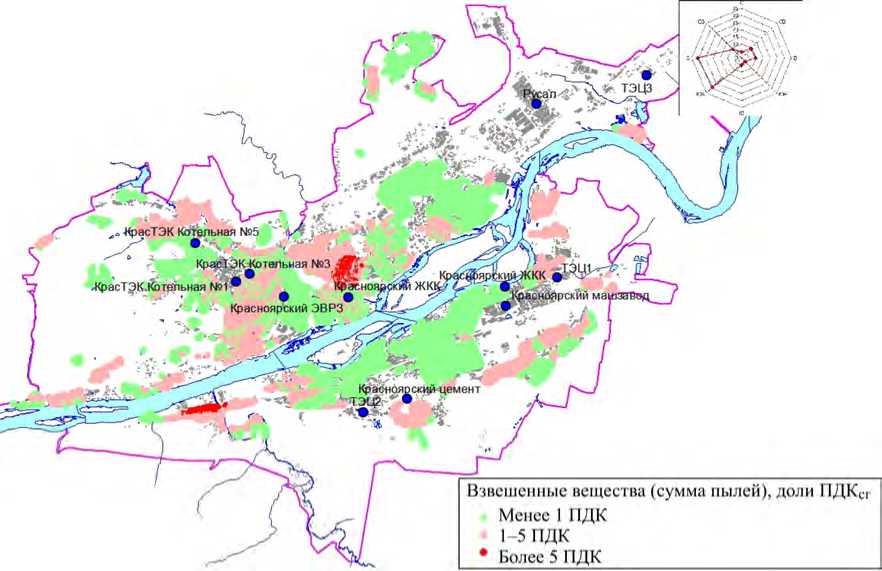

При хроническом ингаляционном воздействии формируются неприемлемые уровни неканцерогенного хронического риска здоровью в отношении четырех химических веществ: азота диоксида (до 2,1 HQ ch ), углерода оксида (до 1,1 HQ ch ), формальдегида (до 19,04 HQ ch ), взвешенных веществ (до 11,7 HQ ch ). Хронический риск в отношении болезней органов дыхания, органов зрения, иммунной системы характеризуется как «высокий» ( HI > 6) – индекс опасности достигал значений до 14,0–22,7 HI ch , превышая допустимый уровень более чем в 7,5 раза, в отношении болезней кроветворной системы ( HI ch – до 3,47) – как «настораживающий» риск (индексы опасности от 3 до 6), для болезней ЦНС, ССС и влияния на процессы развития организма ( HI ch – 1,35–1,67) – как «допустимый» риск (индексы опасности от 1 до 3) (рис. 3). В условиях повышенного уровня неканцерогенного хронического риска ( HI > 3) проживает более 146 тысяч человек.

Деятельность объектов теплоэнергетики до реализации воздухоохранных мероприятий формирует неприемлемый уровень канцерогенного риска по формальдегиду (CR = 3,28∙10-4). Суммарный уро- вень канцерогенного риска (CRT) в жилых массивах исследуемой территории формируется на уровне 2,48∙10-6–3,31∙10-4.

По результатам математического моделирования причинно-следственных связей в системе «каче- ство атмосферного воздуха – заболеваемость населения» (по данным ФОМС) получена 31 достоверная модель причинно-следственных связей, параметризирующих негативное влияние 35 веществ (таблица).

Рис. 2. Карта-схема «Зонирование исследуемой территории по уровню загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (сумма пылей), формируемого деятельностью объектов теплоснабжения»

Рис. 3. Карта-схема «Зонирование исследуемой территории по показателям хронического неканцерогенного риска возникновения заболеваний органов дыхания, формируемого химическим загрязнением атмосферного воздуха объектами теплоснабжения»

Примеры параметров моделей причинно-следственных связей в системе «качество атмосферного воздуха (концентрация вещества), мг/м3 - заболеваемость населения, о/оо », р < 0,05

|

Заболевание |

Название параметра |

Значение коэффициента bi |

F |

|

Детское насление |

|||

|

Болезни глаза и его придаточного аппарата |

Свободный член |

2,61E+04 |

15,24 |

|

Диметилбензол (ксилол) |

2,29E+05 |

||

|

Формальдегид |

1,11E+05 |

||

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

Свободный член |

1,16E+04 |

24,23 |

|

Фториды газообразные |

6,66E+05 |

||

|

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |

Свободный член |

1,06E+03 |

34,66 |

|

Дигидросульфид |

2,04E+05 |

||

|

Болезни органов дыхания |

Свободный член |

2,31E+05 |

41,94 |

|

диАлюминий триоксид |

9,01E+07 |

||

|

Сера диоксид |

3,27E+06 |

||

|

Дигидросульфид |

5,13E+06 |

||

|

Диметилбензол (ксилол) |

1,09E+06 |

||

|

диЖелезо триоксид |

9,50E+07 |

||

|

Болезни органов пищеварения |

Свободный член |

6,73E+04 |

38,34 |

|

Диметилбензол (ксилол) |

6,95E+05 |

||

|

Гидроксибензол (фенол) |

1,82E+07 |

||

|

Керосин |

8,01E+06 |

||

|

Болезни системы кровообращения |

Свободный член |

5,93E+03 |

41,45 |

|

Бензол |

8,29E+03 |

||

|

Гидроксибензол (фенол) |

2,84E+06 |

||

|

Взрослое трудоспособное население |

|||

|

Болезни органов дыхания |

Свободный член |

3,55E+04 |

40,51 |

|

Углерод (сажа) |

5,56E+06 |

||

|

Диметилбензол (ксилол) |

4,11E+05 |

||

|

Формальдегид |

1,08E+05 |

||

|

диЖелезо триоксид |

3,53E+07 |

||

|

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |

Свободный член |

1,84E+03 |

34,46 |

|

Свинец и его неорганические соединения |

3,17E+07 |

||

Установленные в г. Красноярске уровни загрязнения атмосферного воздуха до реализации мероприятий (2020) в результате деятельности объектов теплоэнергетики формируют более 87,5 тысячи дополнительных случаев заболеваний (94,7 случая на 1000 населения), из них более 44,8 % составляют дополнительные случаи заболеваемости детского населения (более 39 тысяч дополнительных случаев или 223,8 случая на 1000 детского населения). Основную долю в структуре дополнительных случаев заболеваний формируют болезни органов дыхания – 80,03 % (более 69 тысяч случаев или 7,2 % от фактической заболеваемости по данной причине), далее идут болезни органов пищеварения – 17,9 %, болезни глаза и его придаточного аппарата – 1,1 %. В структуре дополнительной заболеваемости детского населения приоритетные классы заболеваний идентичны: 80,8; 17,9; 1,2 % соответственно.

Приоритетными факторами, источниками которых являются объекты теплоэнергетики и АИТ, формирующими наибольшие потери здоро- вья в виде дополнительных случаев заболеваний всего населения, являются углерод (сажа), диоксид серы, оксиды азота, ксилол и другие ароматические углеводороды, формальдегид, взвешенные вещества и пр. с формируемыми вкладами от 1,1 до 95,2 %; у детского населения – диоксид серы (вклад 79,3 %), керосин (17,5 %), ксилол (1 %), формальдегид (1 %).

Дополнительная ассоциированная с качеством атмосферного воздуха заболеваемость всего населения болезнями органов дыхания в результате деятельности объектов теплоэнергетики распределяется пространственно диффузно на всей исследуемой территории с наибольшей локализацией в зонах влияния объектов теплоэнергетики с низкой и средней высотой труб (до 10–50 м) и АИТ (до 6–8 м) (рис. 4). Деятельность крупных ТЭЦ с высотой труб до 180–270 м формирует сравнительно равномерное загрязнение воздуха и, как следствие, относительно равномерное распределение дополнительных случаев заболеваний на всей территории города.

Рис. 4. Карта-схема «Пространственное распределение ассоциированной с качеством атмосферного воздуха заболеваемости всего населения болезнями органов дыхания в результате деятельности объектов теплоэнергетики, о/оо»

Установлено, что на исследуемой территории Комплексным планом11 по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух запланировано снижение суммарного объема выбросов, образующихся в результате деятельности теплоэнергетики и АИТ, на 20,56 % от уровня 2017 г. В частности, на объектах теплоэнергетики планируется: переселение граждан из аварийного жилого фонда с печным отоплением; модернизация крупной ТЭЦ в части строительства дымовой трубы высотой более 270 м, реконструкция котла с электрофильтром, ликвидация малоэффективных турбоагрегатов, ввод в эксплуатацию нового турбинного оборудования, системы охлаждения, установка автоматических датчиков контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на крупной ТЭЦ; замена 35 неэффективных угольных котельных мощностями крупной ТЭЦ (закрытие неэффективных угольных котельных на исследуемой территории, строительство новых энергоблоков для балансировки тепловых нагрузок, связанных с заменой неэффективных угольных котлов). Реализация воздухоохранных мероприятий позволит снизить выбросы веществ от объектов теплоэнергетики и АИТ к 2024 г. на 10,8 тыс. т.

Реализация воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики, обозначенных в Комплексном плане, позволит снизить загрязнение атмосферного воздуха из 11 веществ, превышающих гигиенические нормативы до мероприятий, локально по четырем веществам (азота диоксиду, углерода оксиду, взвешенным веществам, пыли неорганической, содержащей двуокись кремния, в %: 70–20) на 1,2–5,5 ПДК мр , на 1,1–5,8 ПДК сс , на 2,1 ПДК сг . Из них по взвешенным веществам только деятельность объектов ТЭК и АИТ прогнозно обусловит превышения гигиенических нормативов до 14,8 ПДК мр , до 5,8 ПДК сс , до 11,7 ПКД сг ; по серы диоксиду изолированно деятельность данных объектов не будет формировать превышений гигиенических нормативов на всей территории жилой застройки; по шести веществам ситуация не изменится (свинец, аммиак, фториды неорганические плохо растворимые, бенз(а)пирен, гидроксибензол, метилбензол) – превышения составят до 22,3 ПДК мр , до 3,03 ПДК сс .

В результате реализации воздухоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов теплоэнергетики установлена положительная динамика локального снижения уровня острого и хроническо- го риска болезней центральной нервной, кроветворной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и иммунной систем, органов дыхания, процессов развития организма и др. (в 1,1–1,21 раза).

Оценка эффективности воздухоохранных мероприятий по критерию остаточного риска показала, что превышения уровней канцерогенного риска ( CR > 1∙10-4) на исследуемой территории по прежнему прогнозировались по формальдегиду (до 3,28∙10-4), высокий и настораживающий уровни острого риска останутся в отношении возникновения болезней органов дыхания, зрения, сердечно-сосудистой системы, нарушения процессов развития организма и системных эффектов (до 6,5–25,5 HI ас ); уровни хронического риска – в отношении болезней органов дыхания, зрения, кроветворной и иммунной систем (11,9–22,6 HI ch ).

Реализация в соответствии с Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов на исследуемой территории от объектов теплоэнергетики к 2024 г. (на 20,56 % от уровня 2017 г.) позволит перевести из зоны неприемлемого острого риска (более 3 HI ) порядка 50 тысяч человек, из зоны неприемлемого хронического риска (более 3 HI ) – более 120 тысяч человек в минимальный (целевой) уровень риска.

После внедрения комплекса воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики количество дополнительных случаев заболеваний, связанных с качеством атмосферного воздуха, среди всего населения на исследуемой территории снизится на 18,8 % (на 16,5 тысячи дополнительных случаев или 17,8 случая на 1000 человек) и составит 70,9 тысячи дополнительных случаев заболеваний. Снижение числа дополнительных ассоциированных случаев заболеваний всего населения в большей степени определяется снижением числа случаев нарушений здоровья среди взрослого трудоспособного (на 11,8 тысячи случаев) и детского (на 4,5 тысячи случаев) населения.

Структура классов болезней всего населения в результате реализации мероприятий на объектах теплоэнергетики останется неизменной: на первом месте – болезни органов дыхания (75,5 %), на втором – пищеварительной системы (21,9 %) и на третьем – органов зрения (1,3 %). На заболевания мочевыделительной, нервной и эндокринной систем приходится 1,2 %. На первом месте среди детских болезней также находятся болезни органов дыхания (78,4 %), за ними следуют болезни пищеварительной системы (20,1 %) и болезни органов зрения (1,3 %).

По данным ведомости инвентаризации, объекты теплоэнергетики выбрасывают порядка 55 веществ, среди которых 36 % составляют твердые компоненты: взвешенные вещества, соединения металлов (алюминия, ванадия, вольфрама, железа, марганца, меди и др. веществ).

Результаты исследования твердых частиц золы, образующейся в результате сжигания твердого топлива (бурого угля Бородинского месторождения Канско-Ачинского бассейна), показали, что в составе золы идентифицированы такие компоненты, как натрий, магний, железо, кремний, алюминий, калий, сера, фосфор, кальций, стронций, которые отсутствуют в ведомостях инвентаризации объектов теплоэнергетики, но обладают более выраженной опасностью, токсичностью и более широким спектром негативного воздействия на здоровье населения. Соединения кальция, магния, железа и кремния составляют основную часть взвешенных твердых частиц: их вклад колеблется от 5,8 до 35,5 %.

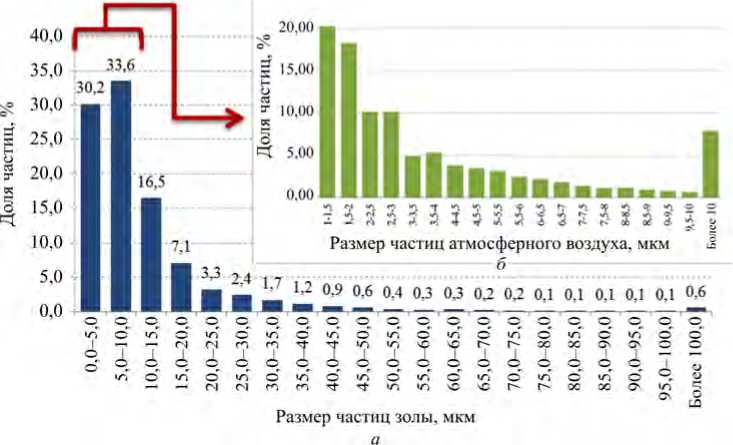

Анализ дисперсного состава взвешенных частиц в золе показал, что преобладали частицы диаметром до 10,0 мкм, составляя 63,8 % от общего количества, причем половина из них более мелкого размера – до 5 мкм (30–31 %) (рис. 5).

Химический анализ золы показал, что частицы размером от 0 до 10 мкм содержали такие примеси, как кальций, алюминий, магний, железо и стронций. Частицы кальция (38,9 %), а также магния, железа и кремния составляют основную долю взвешенных частиц в золе (более 50 %). Следует отметить, что взвешенные частицы более мелкого размера (до 2,5–10 мкм) не учитываются предприятиями теплоэнергетики при инвентаризации выбрасываемых частиц, при этом данные вещества являются потенциальными факторами, формирующими негативные эффекты со стороны здоровья.

На постах мониторинга качества атмосферного воздуха ряд компонентов, идентифицированных в золе и выбрасываемых в атмосферу в результате хозяйственной деятельности объектов теплоэнергетики, также не исследуется: соединения железа, кремния, кальция, натрия, магния и др.

Следует отметить, что химический состав атмосферного воздуха в зоне влияния объектов ТЭК и АИТ сопоставим с компонентным составом золы: основную массу частиц (более 65 %) составляли натрий, железо, кремний, алюминий, калий, сера, фосфор. Дисперсный состав взвешенных частиц воздуха и золы также сопоставим: преобладают частицы более мелкого диаметра (до 10,0 мкм) – 88,9 % и 63,8 % соответственно (см. рис. 5).

Полученные результаты по оценке эффективности реализуемых комплексных планов воздухоохранных мероприятий на примере объектов теплоэнергетики свидетельствуют о положительных тенденциях в улучшении качества атмосферного воздуха, но являются недостаточными для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения территории. Прогнозируется сохранение превышений гигиенических нормативов в зонах влияния данных объектов и допустимых уровней риска здоровью населения, а также формирование

Рис. 5. Дисперсный состав взвешенных частиц золы ( а ) и атмосферного воздуха ( б ) в зоне с максимальным влиянием ТЭК и АИТ, %

дополнительных ассоциированных с качеством воздуха заболеваний. Планирование валового снижения выбросов не учитывает дифференцированность негативного влияния на здоровье населения различных по эффектам веществ. Степень эффективности запланированных на объектах теплоэнергетики мероприятий по критерию митига-ции вреда здоровью в виде дополнительных случаев заболеваний классифицируется как «непри-емлемая»12 (менее 20 %) и недостаточная – прогнозируется, что только технологические выбросы от объектов теплоэнергетики будут формировать порядка 70 тысяч дополнительных случаев заболеваний в год.

Предложенный подход по оценке эффективности митигации рисков и вреда здоровью населения при планировании и внедрении воздухоохранных мероприятий является адекватным инструментом, позволяющим оценивать условия многокомпонентных негативных воздействий, обусловливающих множественные негативные эффекты, в том числе в виде причиненного вреда здоровью, достаточность реализуемых мер, что также подтверждается результатами исследования [11]. Основой комплексной оценки негативного воздействия хозяйствующих субъектов в данном исследовании являлись: оценка и уровни экспозиции, параметры зависимости в системе «доза – эффект», уровни приемлемого и формируемого риска здоровью, особенности реагирования организма человека в условиях комбинированного аэрогенного воздействия, планы воздухоохранных мероприятий.

Так, на примере объектов теплоэнергетики в результате реализации запланированных воздухоохранных мероприятий на пилотной территории (городе-участнике федерального проекта «Чистый воздух») прогнозируется локальное улучшение качества атмосферного воздуха, снижение уровней риска здоровью и дополнительных случаев ассоциированной с деятельностью данных объектов заболеваемости. При этом сохраняются формируемые только объектами теплоэнергетики повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха, риска и, как следствие, вреда здоровью экспонированного населения. В данном случае целесообразным является уточнение ведомостей инвентаризации по источникам загрязнения атмосферного воздуха на объектах теплоэнергетики с ориентацией на учет и нормирование твердых примесей, в том числе взвешенных частиц менее 2,5 мкм; уточнение комплексных планов мероприятий с ориентацией на внедрение наилучших доступных технологий и управление приоритетными факторами риска здоровью.

Полученные результаты на примере объектов теплоэнергетики сопоставимы с результатами других релевантных исследований, подтверждающих, что длительное хроническое загрязнение атмосферного воздуха приземных слоев в непосредственной близости к жилым массивам формирует риск и вред здоровью экспонированного населения. Так, в исследованиях [11–16] показано, что мелкодисперсная пыль, содержащая кремний, алюминий, медь, железо и другие металлы, образующаяся в том числе в результате деятельности объектов теплоэнергетики, оказывает кумулятивный эффект и в условиях повышенного хронического ингаляционного воздействия вызывает негативные эффекты со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, влияет на биохимические процессы в организме.

По данным научных исследований [17–22] установлено, что увеличение доли мелких частиц размером менее 2,5 мкм в воздухе при остром и хроническом воздействии оказывает большее влияние на смертность, чем увеличение доли частиц размером 10 мкм или других фракций. Основное воздействие частиц микроразмерного диапазона (PM 10 , PM 2.5 ) на организм человека обусловлено их глубоким проникновением в нижние отделы дыхательной системы, повреждением легочной ткани и попаданием в кровоток через нарушенные мембраны клеток альвеол легких, а также токсическими эффектами в зависимости от компонентного состава твердых частиц [6–9].

Ограниченность мониторинга в атмосферном воздухе и анализа дисперсного состава частиц мик-роразмерного диапазона требует проведения дополнительных исследований для оценки степени воздействия твердых частиц многокомпонентного состава на здоровье населения.

Выводы:

-

1. Для оценки эффективности воздухоохранных мероприятий предложен алгоритм, включающий шесть последовательных этапов, позволяющий оценить их достаточность по критериям соблюдения гигиенических нормативов, критериям риска и вреда здоровью в виде дополнительных случаев заболеваемости, ассоциированной с качеством объектов среды обитания в результате хозяйственной деятельности субъектов.

-

2. На примере объектов теплоэнергетики города-участника федерального проекта «Чистый воздух», расположенного в Сибирском федеральном округе, реализован данный алгоритм и показано, что уровень потенциального риска причинения вреда здоровью ( Rl ) для объектов теплоэнергетики чрезвычайно высокой и высокой категорий на исследуемой территории значительно превышает соответствующий уровень риска в целом по региону в 7,1–50,9 раза и по Российской Федерации – до 56,0 раза.

-

3. До реализации комплекса воздухоохранных мероприятий объекты теплоэнергетики в отдельных зонах города по ряду веществ превышают допустимые уровни более чем в 5–10 раз (до 29,9 ПДК мр ; до 6,9 ПДК сс ; до 19,0 ПДК сг ), а также формируют неприемлемые ( HI > 3) острые риски здоровью населения (до 25,8 HI ас ) в отношении органов дыхания, зрения, системы кровообращения, нарушений про-

- цессов развития организма, хронические риски (до 22,7 HIch) – в отношении органов дыхания, органов зрения, иммунной системы; неприемлемый уровень канцерогенного риска (до 3,28∙10-4). Приоритетными факторами риска являются азота диоксид, углерода оксид, бензол, формальдегид, взвешенные вещества и пр.

-

4. Технологические выбросы на объектах теплоэнергетики до реализации комплекса мероприятий ежегодно формируют порядка 87,5 тысячи дополнительных случаев заболеваний, из них более 44,8 % – у детского населения. Основную долю в структуре дополнительных случаев заболеваний занимают болезни органов дыхания – 80,03 %.

-

5. В результате реализации комплекса воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики снижение загрязнения атмосферного воздуха будет локальным, прогнозируется превышение по 10 веществам: по четырем веществам концентрации снизятся на 1,2–5,5 ПДК мр , на 1,1–5,8 ПДК сс , на 2,1 ПДК сг , по шести веществам ситуация не изменится – превышения составят до 22,3 ПДК мр , до 3,03 ПДК сс . Высокий и настораживающий уровни неканцерогенного риска останутся в отношении возникновения болезней органов дыхания, зрения, кроветворной, иммунной, сердечно-сосудистой систем, нарушения процессов развития организма и системных эффектов (до 6,5–25,5 HI ас , 11,9–22,4 HI ch ); уровень канцерогенного риска не изменится ( CR – до 3,28∙10-4). Реализация воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики позволит перевести из зоны неприемлемого острого риска (более 3 HI ) порядка 50 тысяч человек, из зоны неприемлемого хронического риска – более 120 тысяч человек.

-

6. По результатам микроскопии золы (частиц размером 0–100 мкм) установлен химический состав взвешенных частиц, который включает 10 химических веществ. В золе преобладают частицы диаметром до 10,0 мкм (63,8 %) и содержат в основном взвешенные частицы кальция, магния, железа и кремния (вклад от 5,8 до 35,5 %), формируя качество атмосферного воздуха с сопоставимым компонентным составом в зоне влияния объектов теплоэнергетики.

-

7. Оценка эффективности запланированных воздухоохранных мероприятий на объектах ТЭК и АИТ на исследуемой территории показала, что валовое снижение выбросов загрязняющих веществ соответствует целевому показателю снижения выбросов федерального проекта «Чистый воздух» к 2024 г. Вместе с тем планируемое снижение не является достаточным для достижения гигиенических нормативов, приемлемых уровней риска здоровью и снижения риск-ассоциированных заболеваний в зонах влияния объектов теплоэнергетики. Степень эффективности воздухоохранных мероприятий по критерию вреда здоровью в виде дополнительных случаев ассоциированной с деятельностью объектов теплоэнергетики

-

8. Результаты оценки эффективности планируемых на объектах теплоэнергетики мероприятий и прогнозируемые уровни качества атмосферного воздуха, риска и вреда здоровью населения вследствие их реализации требуют ориентирования хозяйствующих субъектов и администрации территории на дополнительные мероприятия и использование наилучших доступных технологий в отношении наиболее опасных примесей. Приоритетными компонентами, требующими дополнительных воздухоохранных мероприятий в целях сохранения здоровья населения, остаются: азота диоксид, взвешенные вещества, углерод (сажа), углерода оксид, серы диоксид, дигидро-

- сульфид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (в %: 70–20), диметилбензол, этилбензол, бензол, формальдегид, керосин. До достижения нормативного качества атмосферного воздуха по гигиеническим критериям и критериям риска здоровью целесообразным является проведение систематического мониторинга состояния здоровья населения в зонах влияния объектов теплоэнергетики, разработка и реализация комплексных мероприятий медикопрофилактической направленности.

заболеваемости классифицируется как «неприемлемая» (< 20 %).

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Список литературы Эффективность комплексных планов воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики по критериям митигации рисков и вреда здоровью населения

- Игнатов С. Электроэнергетика Сибири: краткий обзор состояния и перспективы развития [Электронный ресурс] // Рынок Электротехники. - 2018. - URL: https://marketelectro.ru/content/elektroenergetika-sibiri-kratkiy-obzor-sostoyaniya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 30.04.2023).

- Мельник Д.А. Евразийский опыт формирования общего электроэнергетического рынка и его перспективы развития [Электронный ресурс]. - URL: https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/News/2_Eura-sian_Economic_Commission.pdf (дата обращения: 20.04.2023).

- Петров А.С., Самаркина А.Н. Исследование влияния объектов теплоэнергетики на окружающую среду // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 6-2 (87). - С. 152-154.

- Бахтиёрова Н.Б., Сулейменова Б.М. Влияние выбросов предприятий теплоэнергетики на окружающую среду и здоровье населения // Теория и практика современной науки. - 2016. - № 4 (10). - С. 110-113.

- Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия теплоэнергетики на здоровье населения Новокузнецка / Р.А. Голиков, В.В. Кислицына, Д.В. Суржиков, А.М. Олещенко, М.А. Мукашева // Медицина труда и промышленная экология. - 2019. - Т. 59, № 6. - С. 348-352.

- The impact of PM2.5 on the human respiratory system / Y.-F. Xing, Y.-H. Xu, M.-H. Shi, Y.-X. Lian // Journal of Thoracic Disease. - 2016. - Vol. 8, № 1. - P. E69-E74. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2016.01.19

- Влияние взвешенных частиц на здоровье человека: рекомендации в отношении политики для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. - 2013. - URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/344855 (дата обращения: 26.04.2023).

- Application of data assimilation technology in source apportionment of PM2.5 during winter haze episodes in the Bei-jing-Tianjin-Hebei region in China / T. Sun, T. Zhang, Y. Xiang, G. Fan, Y. Fu, L. Lv, H. Zheng // Atmospheric Pollution Research. - 2022. - Vol. 13, № 10. - P. 101546. DOI: 10.1016/j.apr.2022.101546

- Assessment and mitigation of personal exposure to particulate air pollution in cities: An exploratory study / P.T.M. Tran, M.G. Adam, K.W. Tham, S. Schiavon, J. Pantelic, P.F. Linden, E. Sofianopoulou, C. Sekhar [et al.] // Sustainable Cities and Society. - 2021. - Vol. 72. - P. 103052. DOI: 10.1016/j.scs.2021.103052

- WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10) , ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide [Электронный ресурс] // World Health Organization. - 2021. - 273 p. - URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329 (дата обращения: 11.04.2023).

- Комплексная оценка эффективности митигации вреда здоровью на основе теории нечетких множеств при планировании воздухоохранных мероприятий / Н.В. Зайцева, М.А. Землянова, И.В. Май, В.Б Алексеев, П.В. Трусов, Е.В. Хрущева, А.А. Савочкина // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 1. - С. 25-37. DOI: 10.21668/health.risk/2020.1.03

- Формирование программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха для задач социально-гигиенического мониторинга: практический опыт реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» / С.В. Клейн, Н.В. Зайцева, И.В. Май, С.Ю. Балашов, С.Ю. Загороднов, Д.В. Горяев, И.В. Тихонова, А.М. Андришунас // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 11. - С. 1196-1202. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-11-1196-1202

- Toxicological profile for Silica [Электронный ресурс]. - Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2019. - URL: https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp211.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

- The Link Between Aluminum Exposure And Alzheimer's Disease Can No Longer Be Ignored [Электронный ресурс] // DailyHealthPost. - 2020. - URL: https://dailyhealthpost.com/study-links-alzheimers-to-aluminum-exposure/ (дата обращения: 12.05.2023).

- Toxicological profile for Aluminum. - Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2008. - URL: https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp22.pdf (дата обращения: 12.05.2023).

- Профессиональная заболеваемость работников алюминиевой промышленности - возможные пути решения проблемы / И.П. Данилов, В.В. Захаренков, А.М. Олещенко, О.П. Шавлова [и др.] // Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. - 2010. -№ 4 (74). - С. 17-20.

- Об оценке концентрации мелкодисперсной пыли (РМ10 и РМ2,5) в воздушной среде / В.Н. Азаров, И.В. Тер-тишников, Е.А. Каможина, Н.А. Маринин // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: строительство и архитектура. - 2011. - № 25 (44). - С. 402-407.

- Исследования запылённости в жилой зоне, расположенной вблизи промышленных предприятий частицами РМ10 и РМ2,5 / А.Б. Стреляева, Л.М. Лаврентьева, В.В. Лупиногин, И.А. Гвоздиков // Инженерный вестник Дона. -2017. - № 2 (45). - С. 154.

- Junior Health risk assessment of inorganic and organic constituents of the coarse and fine PM in an industrialized region of Brazil / E.S. Galvao, J.M. Santos, E.V. Goulart, N.C. Reis // Science of the Total Environment. - 2023. - Vol. 20. - P. 16104. DOI: 10.1016/j. scitotenv .2022.161042

- Source-specific health risk assessment of PM2.5 bound heavy metal in reuspended fugitive dust: A case study in Wuhan metropolitan area, central China / S. Liu, C. Zhang, J. Zhang, J. Guo, H. Liu, T. Liu, J. Zheng, R. Yao [et al.] // Journal of Cleaner Production. - 2022. - Vol. 379, № 8. - P. 134480. DOI: 10.1016/jjclepro.2022.134480

- Analysis of the atmospheric dust in Africa: The breathable dust's fine particulate matter PM2.5 in correlation with carbon monoxide / G. Rushingabigwi, P. Nsengiyumva, L. Sibomana, C. Twizere, W. Kalisa // Atmospheric Environment. - 2020. -Vol. 224. - P. 117319. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117319

- Trace element fractionation between PM10 and PM2.5 in coal mine dust: Implications for occupational respiratory health / T. Moreno, P.T. Ruiz, X. Querol, R. Lah, D. Johnson, A. Wrana, B.J. Williamson // International Journal of Coal Geology. - 2019. - Vol. 203. - P. 52-59. DOI: 10.1016/j.coal.2019.01.006