Эффективность кооперации музея и вуза в контексте культурно-образовательного процесса

Автор: Ченцова Оксана Валериевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции

Статья в выпуске: 2 (22), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка эффективности проходящих на базе музеев занятий для студентов вузов. Материалами явились работы социологов и педагогов, а также результаты проведенного автором социологического опроса. Использованы методы анкетирования, контент-анализа и интерпретации данных. Изучены опыт проведения и выводы трех исследований, посвященных аналогичным темам; определены эффективные методологические характеристики каждого из них; отмечены аспекты, требующие дополнения. Автором проведено собственное социологическое исследование в форме опроса студентов для оценки эффективности сотрудничества музеев и вузов. Все это позволило заключить, что занятия в музее в значительной степени расширяют кругозор студентов, улучшают их способность к осмыслению и анализу различных проблем, развивают навыки работы с информацией, усиливают вовлеченность в педагогический процесс. Такой результат дает основание для расширения программ образовательной коллаборации музеев и вузов.

Музей, музейная педагогика, кооперация музея и вуза, культурно-образовательный процесс музея, образовательный потенциал музея

Короткий адрес: https://sciup.org/170174871

IDR: 170174871 | УДК: 069.15:378 | DOI: 10.36343/SB.2020.22.2.012

Текст научной статьи Эффективность кооперации музея и вуза в контексте культурно-образовательного процесса

Известно, что в теории культуры и музеологии хорошо изучены социокуль-турые функции музея. В зависимости от направленности (на создание общественного блага или на работу с посетителем) их разделяют на интровертные и экстравертные. В процессе исторического развития они несколько трансформировались. И сегодня к интровертным относятся следующие функции:

-

— сохранения (хранительная);

-

— документирования;

-

— научно–исследовательская;

-

— эвристическая;

-

— охранная;

-

— информационная [2, c. 15].

К экстравертным:

-

— гуманистическая;

— имиджево-символическая; — экономическая.

Здесь важно обратить внимание на первую из названных функций, содержащую важные моменты. В ней активно проявляется эстетическое, реализующееся, в частности, в «формировании культурной среды и ее эстетизации, в которую вписан музей, в эстетизации экспозиционного пространства, в последнее время часто в развлекательном элементе…, который в числе прочего способствует активизации творческого начала в среде посетителей музея, отчасти превращая их из созерцателей в акторов» [4, c. 178].

Что касается институциональных форм высшего образования, то их социокультурные функции тоже можно дифференцировать на внутренние и внешние, но остановимся на первых. Это такие функции, как:

-

— познавательная;

-

— трансляционная;

-

— информационная;

-

— эвристическая;

-

— аксиологическая;

-

— мировоззренческая;

-

— интегрирующая;

-

— статусная.

Перечисленные функции могут быть дополнены другими. Но мы не случайно обратились именно к социокультурным функциям музеев и образовательных организаций. Нам хотелось наглядно показать, что у этих древних и известнейших социальных институций есть элементы сходства и различия с точки зрения их роли и значения в общественном развитии. Общность и несходство являются объективными основаниями для их результативного взаимодействия. Социокультурные функции, которые являются идентичными, могут усиливать воздействие при интеграции, а те, которые являются уникальными, могут расширять возможности друг друга. Однако в нашем случае более важно проследить результативность взаимодействия музея и образовательной структуры с позиций не музея, а именно вуза.

Практика ведения культурно-образовательных программ для студенческой аудитории на базе музеев — явление не новое. История музееведения относит возникновение первого учебного музея при университете к 1677 году (Ашмоловский музей искусства и археологии в Оксфорде). Польза от взаимодействия в вопросах воспитания и образования социокультурного и научно-исследовательского потенциала музея очевидна, однако до сих пор не представлены ее результаты в конкретных социологических показателях, которые являются очень важным инструментом транспорации коллаборационных усилий деятельности обоих социальных институтов. Автор статьи поставила цель изучить эффективность проведения занятий для студентов вузов на базе музеев. В процессе исследования были использованы методы анкетирования, контент-анализа и интерпретации данных. Материалами при этом явились работы российских и зарубежных социологов, культурологов и педагогов, а также данные проведенного автором социологического опроса.

Среди наиболее ярких российских работ на эту тему можно выделить исследование С.Л.Троянской развития общекультурной компетентности студентов посредством включения музея в образовательный процесс [3] и исследование Л.М.Авдеевой профессионального воспитания студентов педагогического вуза в условиях университетского музея [1].

Первое проводилось на базе Удмуртского государственного университета за счет включения в учебный план соответствующих направлений авторского спецкурса «Музейная педагогика» на условиях элективности и факультативности их статуса. В ходе реализации данного спецкурса студенты обучались с применением разнообразных организационно-творческих форм учебных занятий непосредственно в пространстве музее -с целью расширения их профессиональных знаний и приобщения к мировой музейной культуре. Они посещали действующие выставки, музейные экспозиции, экскурсии, виртуальные музеи, самостоятельно проводили экскурсии и т. д.

Общую выборку эксперимента на базе УГУ составили 83 респондента: студенты естественнонаучного направления 3 курса (20 человек), которые обучались по курсу «Педагогика» с включением основных тем спецкурса, а также студенты гуманитарного факультета 3 курса (13 человек), изучавшие полный спецкурс. Результаты обучения этих групп студентов соотносились с результатами контрольной группы студентов 2 курса (50 человек) естественнонаучного направления, обучающихся по типовой программе курса «Педагогика». Автором исследования был разработан опросник, фиксирующий состояние респондентов до проведения экспериментального обучения и после него. Для выявления результативности культурно-образовательного процесса были взяты за основу следующие критерии содержания общекультурной компе- тентности: когнитивный (приобретение новых знаний по заданному профилю), ценностно-ориентационный (способность эмоционально воспринимать, ценностно присваивать, получать эстетическое удовольствие, высказывать мнение о культурном наследии), коммуникативно-деятельностный (навыки общения с культурными ценностями, способность усваивать и переводить в область самостоятельной деятельности информацию, полученную в музее; активация творческой деятельности).

Исследование обнаружило, что показатели развития общекультурной компетентности приросли в экспериментальной группе студентов естественнонаучного направления на 27%, в группе студентов гуманитарного факультета на 10%, а в контрольной группе на 3,6% — благодаря естественному образовательному процессу вуза по приобретению культурного и коммуникативного опыта.

Несомненным достоинством исследования являются конкретные данные и методология измерения результативности интеграции музея в образовательный процесс вуза. Данное исследование концентрировалось вокруг развития общекультурной компетентности, но не затрагивало измерение прироста общепрофессиональных показателей компетентности студентов. К тому же подобная экспериментальная технология развития общекультурной компетентности студентов едва ли может быть внедрена в учебный план других вузов, особенно тех, которые находятся в многолетнем сотрудничестве с музеями по включению культурно-образовательного пространства музея в процесс освоения профильных предметов.

ИсследованиеЛ.М.Авдеевой, проведенное на базе университетского Музея истории УлГПУ им. И.Н.Ульянова Ульяновского государственного педагогического университета, доказало положи- тельную тенденцию в формировании профессиональной воспитанности студентов педагогического вуза в условиях университетского музея. Под профессиональной воспитанностью автор понимает «конечный результат профессионального воспитания, который проявляется в положительной мотивации к педагогической деятельности, в стремлении к развитию своих педагогических способностей, в знании основ и требований к профессии учителя, во владении необходимыми навыками, способствующими профессиональному росту».

Общую выборку исследования составили 233 студента очной формы обучения: 118 человек входили в экспериментальную группу, 115 студентов — в контрольную. Исследователь зафиксировала начальное состояние развития профессиональной воспитанности в обеих группах студентов с помощью методики К. Замфир в модификации А.А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности»; методики В.В.Синявского, В.А.Фе-дорошина «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС); методики Д. Джонсона «Креативность личности»; методики диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, а также авторского опросника на выявление знаний по истории университета. В соответствии с полученными результатами всех студентов, участвовавших в исследовании, поделили также на группы по уровням профессиональной воспитанности (низкий, средний, допустимый).

Эксперимент длился два года (2014– 2016). Студенты экспериментальной группы знакомились с профессионально ориентированным историко-культурным достоянием университетского музея (музейными предметами, коллекциями, экспозициями); были вовлечены в творческую, самостоятельную, интерактивно-развивающую деятельность; взаимодействовали с научными сотрудниками университетского музея или преподавателем, ориентировавшимся в музейных экспозициях и фондах. Кроме того, для них был организован музейно-педагогический практикум «Воспитай в себе учителя», предусматривавший проведение мастер-классов выдающимися педагогами УлГПУ им. И. Н. Ульянова, организацию экскурсий, выставок, просмотр и обсуждение видеоматериалов и т. д.

После экспериментального обучения автор повторила замер показателей профессиональной воспитанности. Результаты показали, что количество студентов в экспериментальной группе с высоким и оптимальным уровнем воспитанности возросло на 14%, а с низким — сократилось, соответственно, на 28%. В контрольной группе прирост студентов с высоким уровнем профессиональной воспитанности произошел на 1%, со средним — на 2%, и на 1% сократилось количество студентов с низким уровнем профессиональной воспитанности. В отличие от вышерассмотренного исследования оценивались двойственные показатели: количественный прирост уровня профессиональной воспитанности и количественный переход студентов между группами низкого, среднего и высокогоуровняпрофессиональной воспитанности.

Данное исследование показало пользу культурно-образовательного воздействия университетского музея при включении его в процесс формирования профессиональной воспитанности студентов педагогической специальности, однако не рассматривало результаты возможностей музея для студентов иных специальностей и вне университетского музея, в то время как подобное исследование было бы актуальным для вузов, не содержащих в своем образовательном пространстве учебного музея.

Одним из наиболее масштабных и ярких зарубежных исследований, стремящихся измерить эффективность вза-

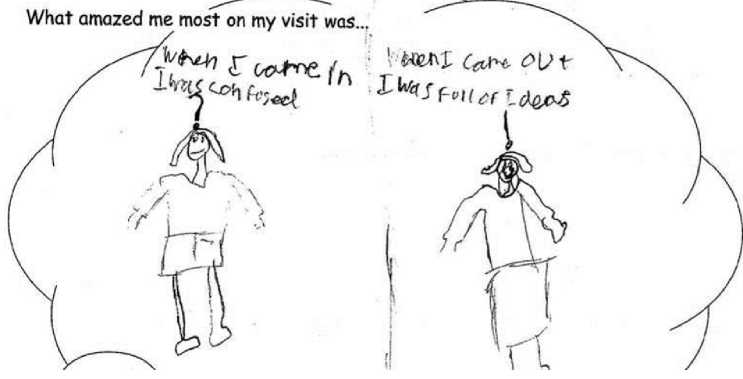

Рис.1. Результаты открытых вопросов исследования Лестерского университета (Великобритания) и Исследовательского центра музеев и галерей им. Джоселин Додд (RCMG).

имодействия музеев и образовательных учреждений, стало исследование Лестер-ского университета (Великобритания) и Исследовательского центра музеев и галерей им. Джоселин Додд (RCMG), проходившее с 2003 по 2007 год вВеликобрита-нии [5]. Несмотря на то что оно презентует данные о результатах сотрудничества музея и школьников, независимых сообществ, а не студентов, у него интересная методология: синтез количественных и качественных методов исследования. Любопытно и то, что помимо школьников к анкетированию были привлечены их учителя и главы сообществ. Исследование проводилось в 12 национальных музеях, в которых проходили школьные занятия. Общую выборку составили 3579 учителей, глав сообществ и 64 063 школьника — участника сообществ. Помимо прочего в анкете был открытый вопрос о том, что восхитило в музее больше всего и область, в которой участники исследования могли зарисовать или описать в письменной форме свои ощущения (Рис. 1 и Рис. 2). Эта дуальность в построении методологии исследования дала возможность посмотреть на изучаемый предмет с разных сторон.

Результаты исследования были следующими: 86% учеников наслаждались текущим посещением музея; 85% обнаружили интересные вещи, 83% считали, что музеи — это хорошее место для обучения, отличного от школьного; 71% сказал, что посещение дало им лучшее понимание предмета, 68 — что посещение музея / галереи делает школьную работу более вдохновляющей.

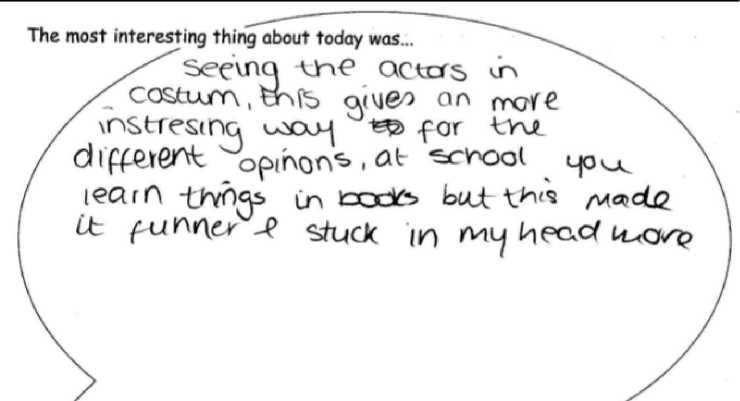

Чтобы оценить эффект от проведения занятий для студентов вузов в рамках

Рис.2 Результаты открытых вопросов исследования Лестерского университета (Великобритания) и Исследовательского центра музеев и галерей им. Джоселин Додд (RCMG).

университетского образования в музеях, автор провела собственное исследование, нацеленное на определение влияния культурно-образовательного пространства музея на формирование общекультурных и профессиональных качеств студентов. Исследование базировалось на изучении опыта некоторых московских вузов. Среди них были лидеры государственного и негосударственного сектора образования на момент проведения эксперимента: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, который, как известно, имеет свой музей, и Международный университет в Москве, который в разное время активно включался во всевозможные коллаборации с известными московскими музеями. Иными словами, условия эксперимента по площадкам (как вузовским, так и музейным) были различными.

Структурно исследование имело три уровня и три этапа. В данной статье мы опишем первый этап, который состоял в опросе представителей первого уровня — студентов, обучавшихся в момент исследования в музее. Мы представим некоторые его результаты.

Генеральную совокупность исследования на первом этапе представляют студенты вузов, которые проходят обучение на базе музея в рамках образовательного процесса вуза. Выборку исследования составили 165 студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений (Таб. 1).

Студентам был предложен модифицированный опросник С. Л. Троянской,

Таблица 1

Характеристики генеральной совокупности студентов, участвовавших в исследовании эффективности кооперации музея и вуза в контексте культурно-образовательного процесса

|

ВУЗ |

МГУ имени М.В. Ломоносова |

Международный университет в Москве |

|

|

Направление подготовки студентов |

05.03.02 - «География» |

38.03.02 – «Менеджмент» направленность: «Менеджмент в сфере культуры» |

|

|

Курс |

1 год обучения |

1 год обучения |

3 год обучения |

|

Количество студентов |

141 |

12 |

12 |

|

Музей, в котором проходило обучение |

Музей Землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова |

ГМИИ имени А. С. Пушкина, Египетский зал |

Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера |

|

Дисциплина, по которой проходило обучение |

Биогеография и основы экологии |

Социодинамика культуры |

Введение в арт-менеджмент и туристический бизнес |

|

Тема занятий |

Природная зональность |

Культура древнего Египта |

Современные проблемы в сфере культуры на примере музея-квартиры А.Б. Гольденвейзера |

Результаты показали положительную тенденцию в изменении показателей общекультурных и профессиональных качеств, результативности обучения студентов. 87,3% студентов отметили, что музей оказал влияние на осведомленность в широком круге проблем по их специальности, т. е. на расширение кругозора. Около 70% студентов выразили позицию, что музей помогает улучшить способность к осмыслению и анализу проблем, связанных с их специальностью. Примерно у 82% студентов данное обучение повлияло на совершенствование способности работать с информацией, полученной в музее (в том числе через экспонаты): воспринимать ее, оценивать и сопоставлять, перерабатывать, использовать в учебном процессе и будущей практической деятельности.

Контент-анализ открытых вопросов выявил, что большую, по сравнению с аудиторными занятиями, вовлеченность в педагогический процесс ощутил 81% студентов.

В целом исследование показало, что музей оказывает значительное влияние на приобретениеконкретныхзнаний,умений, навыков по специальности и их усвоение. А это, безусловно, подчеркивает важность сотрудничества вузов с музеями в контек-стекультурно-образовательногопроцесса.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пространство музея, его социокультурная атмосфера, научно-ин- формационный потенциал трансформируют и усиливают восприятие студентами общекультурной и профессиональной информации в пространстве музея. Во многом это происходит за счет смены впечатлений от культурно-образовательного пространства, так как традиционные занятия в учебных аудиториях существенно отличаются от выездных занятий в музеях. В то же время живой интерес студентов к музейному пространству во время аудиторных занятий на его базе свидетельствует о возможности расширения аудитории музеев и ее качественногопогруженияв процессосвое-нияэкспозицийзасчетрасширенияконвер-гентныхпрограммс вузами.Такимобразом, проведенное исследование демонстрирует результативность взаимовыгодного сотрудничества музеев и вузов языком конкретных статистических показателей.

Список литературы Эффективность кооперации музея и вуза в контексте культурно-образовательного процесса

- Авдеева Л. М. Профессиональное воспитание студентов педагогического вуза в условиях университетского музея: автореф. дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2018.

- Долгин А. Капитализация сакрального // Музей и личность. М.: б. и., 2007. С. 15-28.

- Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности. Ижевск: Научная книга, 2007.

- Хангельдиева И. Г. Современный музей в условиях конкурентной среды: трансформация функций и принципов деятельности // Аesthetica Universalis. 2019. № 3 (7). С. 176-193.

- The Generic Learning Outcomes Measuring Learning Impact in Museums [Electronic resource] // Research Centre for Museums and Galleries (RCMG) and University of Leicester. URL: https://le.ac.uk/~/media/uol/docs/research-centres/rcmg/publications/glos-measuring-learning-impact-in-museums.pdf?la=en (дата обращения: 15.03.2020).