Эффективность лечения сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Автор: Мешков Н.А., Куликова Т.А., Фокеева М.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (ЛПА), проходившие лечение в отделении радиационной медицины РНЦРР, были распределены по дозе облучения на две группы: 20 сГр. В структуре патологии у ЛПА с дозой > 20 сГр первое место занимала дисциркуляторная энцефалопатия, а у ЛПА с дозой 20 сГр систолическое и диастолическое АД пришло к норме у 100 %, а эффект лечения составил 40 и 60 %. У 80 % ЛПА с дозой > 20 сГр после лечения отмечено повышение тонуса симпатического отдела ВНС (р=0,05), у 80 % ЛПА с дозой 20 сГр в 2 раза превысила долю таких же ЛПА с дозой

Ликвидаторы последствий аварии на чаэс, заболеваемость, состояние кровообращения, вегетативный статус, психоэмоциональное состояние, адаптационные возможности, эффективность лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/170170041

IDR: 170170041

Текст научной статьи Эффективность лечения сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

К наиболее распространённым заболеваниям у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (ЛПА) в отдалённом периоде после облучения относятся болезни системы кровообращения, ведущее место среди них занимают цереброваскулярные болезни (ЦВБ), риск смертности (ERR/Гр) от которых достигает 1,17 (р=0,05) [9]. В отличие от контрольной популяции, не подвергавшейся радиационному воздействию, эта патология развивается у ликвидаторов в более молодом возрасте и отличается прогрессирующим течением с преобладанием психовегетативного, психоорганического и вестибуло-атактического синдромов [1, 11-13]. Ведущим фактором риска прогредиентных форм ЦВБ, особенно у ЛПА старше 60 лет, является артериальная гипертензия (АГ), а основными причинами интеллектуально-мнестических и тревожно-депрессивных расстройств – дисфункция диэнцефальных структур ЦНС и нарушение межполушарных взаимодействий. Распространенность интеллектуально-мнестических и астено-депрессивных расстройств у ликвидаторов соответственно на 34 и 36 % выше, чем в контрольной когорте [2, 10, 15-18].

Целью исследования явилась оценка эффективности лечения сердечно-сосудистой патологии у ЛПА на ЧАЭС.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе отделения радиационной медицины РНЦ рентгенора-диологии Минздравсоцразвития России. Всего было обследовано 22 ЛПА (мужчины), поступивших в отделение радиационной медицины (ОРМ) в июне-июле 2010 г. Все ЛПА были распреде-

Мешков Н . А . * – заслуженный врач Российской Федерации , д . м . н ., профессор , ФГБУ « НИИ ЭЧ и ГОС им . А . Н . Сысина » Минздравсоцраз вития России ; Куликова Т . А . – зав . отделением , к . м . н ., ФГУ « РНЦРР Минздравсоцразвития России », Фокеева М . В . – м . н . с ., ФГБУ « НИИ ЭЧ и ГОС им . А . Н . Сысина » Минздравсоцразвития России .

* Контакты : 119121, Москва , ул . Погодинская , д . 10/15, стр . 1. Тел .: 8 (499) 246-23-82; факс : 8 (499) 245-03-14,

лены по дозе облучения на две группы: до 5 сГр и более 20 сГр. Обе группы были сопоставимы по возрасту и физическому развитию, которое оценивали по индексу Кетле. Средний возраст составил соответственно 56,4±5,5 и 56,0±5,3 лет, а индекс Кетле - 26,5±2,1 и 26,0±2,4 кг/м2.

Лечение цереброваскулярной патологии у ЛПА проводилось препаратами разнонаправленного действия с учётом индивидуальных особенностей пациентов, давности заболевания и сопутствующей патологии.

Для исследования вариабельности ритма сердца, адаптационных возможностей и психофизиологического состояния применялся аппаратно-программный комплекс «Интеграл», разработанный Н.А. Мешковым и А.В. Братушкой.

У всех обследованных измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (АСД), диастолическое (АДД), пульсовое (ПД) и среднединамическое артериальное давление (СДАД). Величины АД сравнивали с приведенными в Рекомендациях Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов [6]. Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по показателям систолического (СОК) и минутного (МОК) объёмов крови, а также индексу сердечно-сосудистой регуляции (ИССР) [7]. Для оценки состояния вегетативной нервной системы (ВНС) использовали индекс Хильдебран-та (ИХ), вегетативный индекс Кердо (ВИ) [5] и показатели вариационной пульсометрии [3]: индекс напряжения (ИН), вариационный размах (ВР) и показатель активности регуляторных систем (ПАРС). Адаптационные возможности организма оценивали по биологическому возрасту (БВ), темпу старения (ТС) и индексу функциональных изменений (ИФИ) [4, 8]. Для оценки психофизиологического состояния использовались показатели теста М. Люшера [14]: индекс тревожности (ИТ), показатели психофункциональной работоспособности (ПФР) и отклонения от аутогенной нормы (ОАН).

Статистическая значимость различий между показателями оценивалась с помощью критериев t (Стьюдента), F (Фишера) и х2.

Результаты и обсуждение

Частота встречаемости патологии у обследованных пациентов в каждой дозовой группе представлена в таблице 1.

Таблица 1

Частота выявленных заболеваний у ликвидаторов последствий аварии , проходивших лечение в отделении радиационной медицины

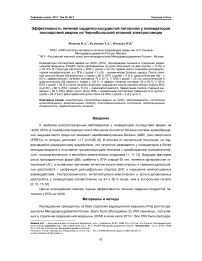

Структура выявленной патологии у ЛПА, находившихся на лечении в отделении радиационной медицины (ОРМ), представлена на рисунке 1.

Рис . 1. Структура и ранги патологии у ЛПА, поступивших в отделение радиационной медицины.

Как показано на рисунке 1, в группе ЛПА с дозой до 5 сГр на первом месте по удельному весу среди выявленной патологии находится ишемическая болезнь сердца, на втором и третьем местах соответственно дисциркуляторная энцефалопатия и гипертоническая болезнь. В группе ЛПА с дозой более 20 сГр дисциркуляторная энцефалопатия занимает первое место, а на втором и третьем местах - соответственно гипертоническая болезнь и стенокардия.

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы, адаптационных возможностей и психофизиологической реакции организма сравнивали у ЛПА с разной дозой облучения до и после лечения.

Показатели гемодинамики до и после лечения в обеих дозовых группах представлены в таблице 2.

Средние значения показателей гемодинамики и типа саморегуляции кровообращения у ЛПА с разной дозой облучения до и после лечения

Таблица 2

|

Показатели гемодинамики и типа саморегуляции |

До лечения |

После лечения |

||

|

< 5 сГр |

> 20 сГр |

< 5 сГр |

> 20 сГр |

|

|

ЧСС, уд./мин |

89,2 ± 6,3 |

85,0 ± 4,8 |

73,8 ± 1,93* |

81,2 ± 5,7 |

|

АСД, мм рт.ст. |

157,8 ± 8,7 |

134,8 ± 12,1 |

132,2 ± 4,32* |

114,6 ± 4,03* |

|

АДД, мм рт.ст. |

101,4 ± 9,5 |

90,4 ± 6,8 |

83,4 ± 3,9 |

77,2 ± 3,8 |

|

ПД, мм рт.ст. |

53,6 ± 4,1 |

44,4 ± 6,9 |

48,8 ± 6, |

37,4 ± 3,6 |

|

СДАД, мм рт.ст. |

126,0 ± 8,5 |

109,0 ± 8,8 |

103,2 ± 2,73* |

93,1 ± 3,52* |

|

СОК, мл |

30,9 ± 3,9 |

33,6 ± 1,7 |

43,9 ± 3,52* |

38,5 ± 1,42* |

|

МОК, л |

2,0 ± 0,3 |

2,4 ± 0,7 |

2,4 ± 0,5 |

2,3 ± 0,4 |

|

ИССР, % |

116,9 ± 6,7 |

103,9 ± 11,3 |

104,2 ± 7,5 |

96,2 ± 6,0 |

Примечание: * - р=0,1;2* - р=0,05; 3* - р=0,01.

Из таблицы 2 видно, что в обеих группах ЛПА показатели ЧСС, АСД, АДД, ПД, СДАД и МОК после лечения снизились, а СОК увеличились. Тип саморегуляции кровообращения, как показывает ИССР, изменился после лечения у ЛПА с дозой менее 5 сГр с сосудистого на сердечно-сосудистый, а в группе с дозой более 20 сГр - среднее значение ИССР осталось в пределах, соответствующих сердечно-сосудистому типу.

Сравнение величин АД с рекомендованными [6] выявило их снижение у большинства обследованных, о чём свидетельствуют результаты распределения ЛПА по показателям АД до и после лечения (табл. 3).

Таблица 3 Распределение ЛПА с разной дозой облучения по величине АД до и после лечения , %

|

Категории АД |

АД систолическое |

АД диастолическое |

||||||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

до |

после |

|

|

< 5 сГр |

> 20 сГр |

< 5 сГр |

> 20 сГр |

|||||

|

Оптимальное Нормальное Высокое нормальное АГ 1 степени АГ 2 степени АГ 3 степени |

- — 20,0 40,0 40,0 — |

20,0 20,0 40,0 20,0 — — |

20,0 20,0 20,0 - 40,0 — |

60,0 40,0 - - — — |

20,0 — 20,0 40,0 20,0 |

20,0 40,0 - 40,0 — — |

20,0 — 20,0 - 60,0 — |

40,0 40,0 20,0 - — — |

В группе с дозой облучения до 5 сГр после лечения АСД пришло к норме у 40 % ЛПА и в 2 раза (х 2 =0,48; р=0,5) увеличился удельный вес пациентов с «высоким нормальным» АСД, доля с «АГ 1-й степени» снизилась с 40 до 20 % (х 2 =1,9; р=0,.5), пациентов с «АГ 2-й и 3-й степени» после лечения не выявлено. Диастолическое АД в этой группе пришло к нормальным цифрам у 60 % ЛПА, в 2 раза возросла доля лиц с «АГ 1-й степени» (х 2 =0,48; р=0,5), пациенты с «АГ 2-й и 3-й степени» не выявлены.

В группе с дозой более 20 сГр после лечения увеличились доли ЛПА с «оптимальным» и «нормальным» АСД соответственно в 3 раза (х2=0,42; р=0,5) и в 2 раза (х2=0,48; р=0,5) за счёт нормализации показателей у пациентов с «высоким нормальным» АСД и «АГ 2-й степени». Диастолическое АД увеличилось в 2 раза (х2=0,48; р=0,5), появилась доля пациентов с «нормальным» АДД вследствие нормализации показателей у ЛПА с «АГ 2-й степени».

Результаты оценки состояния вегетативной нервной системы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Средние значения показателей состояния вегетативной нервной системы у ЛПА с разной дозой облучения до и после лечения

|

Показатели состояния ВНС |

До лечения |

После лечения |

||

|

< 5 сГр |

> 20 сГр |

< 5 сГр |

> 20 сГр |

|

|

ВИ |

-5,5 ± 5,7 |

4,4 ± 4,1 |

-4,6 ± 3,1 |

5,6 ± 3,5 |

|

ИХ |

12,0 ± 4,1 |

6,6 ± 0,9 |

8,7 ± 3,8 |

6,7 ± 1,5 |

|

ИН |

192,9 ± 95,5 |

631,3 ± 237,7 |

466,7 ± 141,9 |

303,6 ± 96,1* |

|

ВР |

0,17 ± 0,03 |

0,11 ± 0,02 |

0,10 ± 0,02 |

0,17 ± 0,03* |

|

ПАРС |

5,5 ± 2,0 |

5,6 ± 0,9 |

5,4 ± 1,1 |

5,0 ± 1,2 |

Примечание: * - р=0,05.

Из таблицы 4 видно, что значения ИН в группе ЛПА с дозой до 5 сГр после лечения возросли, а ВИ, ИХ и ВР снизились. У пациентов с дозой более 20 сГр выявлена обратная динамика - значения ИН снизились, а ВИ, ИХ и ВР увеличились. Среднее значение ПАРС в обеих группах ЛПА после лечения снизилось, но различия не достигли достоверного уровня.

Распределение обследованных ЛПА по вариантам вегетативного гомеостаза в зависимости от дозы представлено в таблице 5.

Таблица5

Распределение по вариантам вегетативного гомеостаза ЛПА с разной дозой облучения до и после лечения , %

|

Варианты вегетативного гомеостаза |

Дозы, сГр |

Показатели состояния ВНС |

|||||||

|

ВИ |

ИХ |

ИН |

ВР |

||||||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

до |

после |

||

|

Симпатикотония |

< 5 |

20,0 |

20,0 |

— |

25,0 |

25,0 |

— |

50,0 |

80,0 |

|

> 20 |

40,0 |

100,02* |

80,0 |

40,0* |

- |

- |

80,0 |

80,0 |

|

|

Нормотония |

< 5 > 20 |

— 20,0 |

— - |

20,0 20,0 |

75,0 60,0 |

— - |

20,0 40,0 |

50,0 20,0 |

20,02* - |

|

Ваготония |

< 5 |

80,0 |

80,0 |

80,0 |

— |

75,0 |

80,0 |

— |

— |

|

> 20 |

40,0 |

- |

- |

- |

100,0 |

60,02* |

- |

20,0 |

|

Примечание: * - р=0,1; 2* - р=0,05.

Из таблицы 5 видно, что в группе с дозой до 5 сГр удельный вес ЛПА с симпатикотонией по ВИ после лечения не изменился, по ИХ составил 25 %, по ВР увеличился (ОР=2,0; х 2 =1,67; р=0,5), а по ИН такие пациенты не выявлены. Доля ЛПА с нормотонией в этой дозовой группе увеличилась по ИХ в 3 раза (х2=1,67; р=0,5), по ИН составила 20 %, а по ВР существенно снизилась (ОР=0,3; х 2=6,40; р=0,05). Удельный вес ЛПА с ваготонией по ВИ не изменился, по ИН увеличился на 5 %, а по ИХ и ВР пациенты с таким вариантом гомеостаза не выявлены. После лечения у 40 % пациентов ПАРС сменился с оптимального уровня напряжения регуляторных систем на умеренное функциональное напряжение, а такая же доля пациентов с состоянием истощения регуляторных систем перешла в состояние выраженного функционального напряжения.

В группе с дозой более 20 сГр удельный вес ЛПА с симпатикотонией после лечения увеличился по ВИ в 2,5 раза (х 2 =4,29; р=0,05), по ИХ снизился в 2 раза (х 2 =3,75; р=0,1), а по ВР не изменился. Доля ЛПА с состоянием вегетативного равновесия по ВИ не выявлена, по ИХ - возросла в 3 раза (х 2 =1,67; р=0,5), по ИН доля таких пациентов достигла 40 %, а по ВР пациенты с нормотонией не выявлены. Показатели ВИ и ИХ свидетельствовали об отсутствии пациентов с ваготонией, по ИН их доля снизилась в 1,7 раза (ОР=0,6; х 2 =5,63; р=0,05), а по ВР доля лиц с таким состоянием вегетативного гомеостаза составила 20 %. После лечения доля пациентов с умеренным функциональным напряжением регуляторных систем уменьшилась на 20 % за счёт перехода в норму, а ЛПА с перенапряжением регуляторных механизмов перешли в состояние выраженного функционального напряжения. Количество пациентов с истощением регуляторных систем и явлениями астенизации осталось прежним.

Результаты оценки адаптационных возможностей организма ЛПА в обеих дозовых группах до и после лечения представлены в таблице 6.

Таблица 6

Средние значения показателей адаптационного состояния организма у ЛПА с разной дозой облучения до и после лечения

|

Показатели адаптационного состояния |

До лечения |

После лечения |

||

|

< 5 сГр |

> 20 сГр |

< 5 сГр 1 |

> 20 сГр |

|

|

БВ |

60,7 ± 2,0 |

56,0 ± 2,8 |

50,2 ± 5,9* |

52,2 ± 1,8 |

|

ТС замедленный |

-4,9 ± 0,6 |

-9,6 ± 8,0 |

-11,8 ± 6,82* |

-8,6 ± 3,6 |

|

ТС ускоренный |

10,4 ± 3,1 |

10,0 ± 0,8 |

6,9 ± 1,52* |

1,8 ± 1,12* |

|

ИФИ |

4,1 ± 0,5 |

3,2 ± 0,3 |

3,1 ± 0,7 |

3,1 ± 0,2 |

Примечание: * - р=0,05; 2* - р=0,01.

Как видно из таблицы 6, после лечения величины БВ в обеих дозовых группах снизились, причем у пациентов с дозой до 5 сГр существенно. Снижение произошло вследствие замедления ТС, наиболее выраженного в группе с дозой до 5 сГр. В этой группе отмечено также снижение величины ИФИ. Распределение обследованных по выраженности адаптационных процессов показало, что в группе с меньшей дозой доля пациентов с удовлетворительной адаптацией после лечения возросла в 2 раза, а в группе с большей дозой в 1,3 раза. Удельный вес ЛПА с замедленным темпом старения увеличился в обеих группах до 60 %. Выявленные различия не достигли достоверных значений.

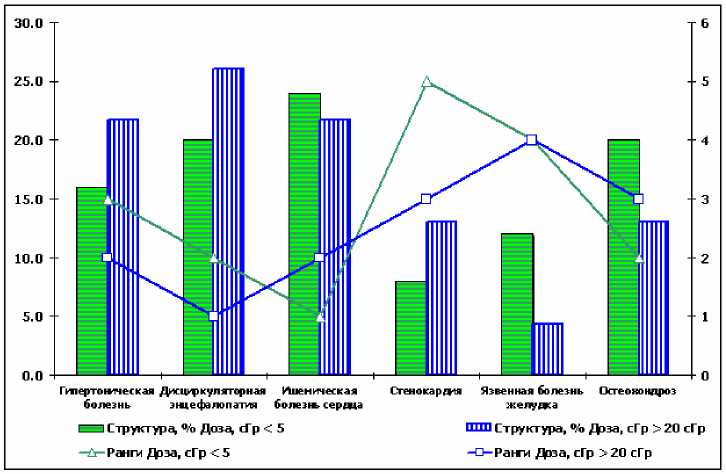

Изменения психофизиологического состояния оценивали по распределению обследованных ЛПА по показателям теста Люшера до и после лечения (рис. 2).

Рис . 2. Распределение ЛПА по показателям теста Люшера до и после лечения, %.

На рисунке 2 показано, что после лечения в группе с дозой до 5 сГр у 25 % пациентов с ваготонией вегетативный тонус сменился на симпатикотонию. У такой же доли пациентов эмоциональная дисгармония и комфортность состояния сменились на аутогенную норму. После лечения отмечено снижение в 2 раза (х2=6,0; р=0,05) удельного веса пациентов с нормой по индексу тревожности (ИТ) и увеличение доли с признаками тревожности. Состояние выраженного снижения психофункциональной работоспособности у 25 % пациентов после лечения сменилось на признаки снижения, вследствие чего в 2 раза (χ2=0,53; р=0,5) увеличился удельный вес пациентов с таким состоянием.

У ЛПА с дозой более 20 сГр изменений вегетативного тонуса после лечения не произошло, снизился удельный вес пациентов с аутогенной нормой, но в 1,5 раза (χ2=0,4; р=0,5) возросла доля лиц с состоянием общей комфортности. Не изменились после лечения у пациентов этой дозовой группы показатели индекса тревожности. В 3 раза (χ2=1,67; р=0,5) увеличился в этой дозовой группе удельный вес пациентов с нормальной психофункциональной работоспособностью за счёт уменьшения доли с признаками снижения (χ2=3,75; р=0,1).

Анализ диагнозов ЛПА, поступивших на лечение в ОРМ, выявил различия между дозовыми группами по частоте встречаемости (табл. 1) и структуре заболеваний (рис. 1). Установлено, что ведущей патологией у ЛПА с дозой облучения более 20 сГр является дисциркуляторная энцефалопатия, а в группе с меньшей дозой – ишемическая болезнь сердца.

Сравнительный анализ показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы, адаптационных возможностей и психофизиологической реакции организма выявил различную эффективность лечения сердечно-сосудистой патологии у ЛПА с разной дозой облучения. Так, у пациентов с меньшей дозой снижение ЧСС было более выраженным (р=0,01), чем в группе с большей дозой (табл. 2). В обеих группах наблюдалось существенное снижение АСД (р=0,05 и р=0,01) и СДАД (р=0,01 и р=0,05). Следует отметить, что средние величины этих показателей в группе с дозой до 5 сГр как до лечения, так и после него превышали аналогичные величины в группе с дозой более 20 сГр, причем после лечения различия между величинами АСД и СДАД были достоверными (р=0,02 и р=0,05). В группе ЛПА с меньшей дозой удельный вес пациентов с «АГ 1-3 степени» (табл. 3) до лечения в 2 раза превышал аналогичную долю в группе ЛПА с большей дозой (χ2=3,75; р=0,1). После лечения величины АСД и АДД в группе с дозой до 5 сГр вернулись к нормальным значениям у 80 и 60 %, а у ЛПА с дозой более 20 сГр – у 100 %. Эффективность лечения в первой группе составила соответственно 75 % (р=0,1) и 67 % (р=0,5), во второй – 40 % (р=0,5) и 60 % (р=0,05).

Сравнение распределения показателей вегетативного равновесия после лечения в обеих группах (табл. 5) показало, что в группе с дозой более 20 сГр доля пациентов с симпатикотони-ей по ВИ превысила аналогичную долю пациентов с меньшей дозой в 5 раз (χ2=6,67; р=0,01). В группе с меньшей дозой, как свидетельствует распределение показателей вегетативного индекса Кердо, вегетативный гомеостаз у 80 % ЛПА характеризовался повышенной активностью парасимпатического отдела ВНС. Показатели ИХ свидетельствуют, что межсистемные соотношения между респираторной и кардиальной системами нормализовались после лечения у 75 % ЛПА с дозой менее 5 сГр (χ2=2,72; р=0,1) и у 60 % ЛПА с дозой более 20 сГр (χ2=0,42; р=0,5). Влияние лечения составило соответственно 73 и 67 %.

Как свидетельствует ИН (табл. 4 и 5), у пациентов после лечения активизируются центральные механизмы регуляции процессов адаптации, что приводит к повышению тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, более выраженного у пациентов с дозой более

20 сГр (χ2=5,63; р=0,05), и снижению в этой группе парасимпатического влияния, о чём свидетельствуют значения ВР.

Некоторое снижение среднего значения ПАРС (табл. 4) в группе с дозой менее 5 сГр произошло за счёт изменения после лечения активности регуляторных систем у 40 % пациентов с оптимального уровня на умеренное функциональное напряжение, а в группе с дозой более 20 Гр вследствие изменения активности с выраженного функционального напряжения регуляторных систем на оптимальный уровень у 20 % пациентов и изменения у такого же количества состояния истощения регуляторных систем на выраженное функциональное напряжение.

Нарушения вегетативного тонуса у большинства ЛПА с дозой более 20 сГр компенсируются за счёт напряжения регуляторных систем вследствие повышения активности симпатического отдела ВНС. Активация симпатического отдела влияет на уровень функционирования сердечно-сосудистой системы путем мобилизации функциональных резервов, что проявляется увеличением доли пациентов с удовлетворительной адаптацией, особенно выраженной в группе с дозой более 20 сГр, и снижением удельного веса ЛПА со срывом адаптации (р=0,1). Смещение вегетативного баланса в сторону симпатического влияния свидетельствует об активации эрготропных метаболических процессов адаптации при сниженных функциональных резервах. Такая мобилизация энергетических ресурсов организма проявляется качественными изменениями адаптационного состояния организма в виде снижения биологического возраста вследствие замедления темпов старения у 60 % пациентов в обеих дозовых группах (табл. 6). У 80 % ЛПА с дозой менее 5 сГр вегетативный баланс смещён в сторону преобладания парасимпатического влияния, указывающего на активацию трофотропных метаболических процессов, обеспечивающих восстановление адаптационных возможностей организма, что подтверждается существенным снижением величин БВ после лечения (р=0,01).

О повышенной активности эрготропной и трофотропной систем свидетельствуют нарушения психофизиологического статуса, которые у 50 % ЛПА с дозой менее 5 сГр проявляются признаками тревожности (р=0,05) и снижения психофункциональной работоспособности, а у 40 % ЛПА с дозой более 20 сГр – признаками снижения и выраженного снижения ПФР. В этой же группе в 2 раза больше, чем среди ЛПА с дозой менее 5 сГр, пациентов с нормальным состоянием тревожности (χ2=3,21; р=0,1) и на 10 % – с нормальной ПФР. В группе с дозой менее 5 сГр удельный вес пациентов с аутогенной нормой в 1,8 раза выше, чем среди пациентов с дозой более 20 сГр (р=0,1), но среди последних в 2,4 раза больше лиц с общей комфортностью состояния, свидетельствующей об экстраверсии.

Выявленные изменения говорят о нарушении взаимосвязей между эрготропной и трофо-тропной системами, и об ограниченном диапазоне адаптационных возможностей организма, особенно у ЛПА с дозой более 20 сГр, поэтому любое стрессорное воздействие приводит у этих пациентов к напряжению регуляторных систем и нарушениям вегетативного гомеостаза. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения в патогенетическую терапию сердечно-сосудистой патологии у ЛПА вегетотропных средств для коррекции активности симпатического или парасимпатического отделов ВНС.

Выводы

-

1. Ведущей патологией по частоте встречаемости и структуре заболеваний у ЛПА с дозой облучения более 20 сГр является дисциркуляторная энцефалопатия, на втором месте находится гипертоническая болезнь. В группе с дозой облучения менее 5 сГр первое место занимает ишемическая болезнь сердца, второе – дисциркуляторная энцефалопатия.

-

2. После лечения в обеих группах ЛПА отмечено снижение АСД (р=0,05 и р=0,01) и АДД, более выраженное в группе с дозой облучения менее 5 сГр (р=0,05). Средние величины АД у пациентов с меньшей дозой были выше, чем в группе с дозой более 20 сГр, причем АСД – достоверно (р=0,02). В группе с дозой до 5 сГр АСД и АДД вернулись к нормальным значениям соответственно у 80 и 60 % пациентов, эффективность лечения составила соответственно 75 % (р=0,1) и 67 % (р=0,5). У ЛПА с дозой более 20 сГр величины АСД и АДД пришли к норме у 100 %, а лечебный эффект составил 40 % (р=0,5) и 60 % (р=0,05).

-

3. Среди ЛПА с дозой более 20 сГр после лечения удельный вес пациентов с симпатико-тонией превысил долю таких же пациентов с меньшей дозой в 5 раз (р=0,01). У 75 % ЛПА с дозой менее 5 сГр (р=0,1) и у 60 % ЛПА с дозой более 20 сГр (р=0,5) наблюдалась нормализация межсистемных соотношений между респираторной и кардиальной системами, влияние лечения на эти процессы составило соответственно 73 и 67 %. Активизация центральных механизмов регуляции процессов адаптации привела к повышению тонуса симпатического отдела ВНС у 80 % ЛПА с дозой более 20 сГр (р=0,05) и парасимпатического у такого же количества ЛПА с дозой менее 5 сГр.

-

4. Коррекция нарушений вегетативного гомеостаза за счёт преобладания в зависимости от дозы симпатического и парасимпатического влияния проявилась ростом удельного веса пациентов с удовлетворительной адаптацией, в 2 раза большим у ЛПА с дозой более 20 сГр (р=0,1). Повышение адаптационных возможностей организма обеспечивается у ЛПА с меньшей дозой за счёт активации трофотропных метаболических процессов, а у ЛПА с более высокой дозой – эрготропных, что проявляется замедлением темпов старения и снижением биологического возраста у 60 % пациентов в обеих группах, более выраженном у ЛПА с дозой менее 5 сГр (р=0,01).

-

5. Преобладание активности эрготропной и трофотропной систем у ЛПА в зависимости от дозы облучения свидетельствует о нарушении взаимосвязей между ними, что приводит к ограничению диапазона адаптационных возможностей организма, более выраженном у ЛПА с дозой более 20 сГр. Стрессорное воздействие вызывает у этих пациентов напряжение регуляторных систем и нарушение психофизиологического статуса, которое проявляется у 50 % ЛПА с дозой менее 5 сГр признаками тревожности (р=0,05). Снижение психофункциональной работоспособности выявлено у 50 % ЛПА с дозой менее 5 сГр и у 40 % ЛПА с дозой более 20 сГр. Вместе с тем после лечения доля пациентов с дозой более 20 сГр с нормальным состоянием тревожности в 2 раза превышала долю таких же пациентов с дозой менее 5 сГр (р=0,1), а с нормальной ПФР – на 10 %.

-

6. В перечень методов обследования ЛПА целесообразно включить оценку вегетативного гомеостаза и адаптационных возможностей организма, результаты которой использовать для своевременной коррекции вегетативного дисбаланса с применением вегетотропных средств.

Список литературы Эффективность лечения сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

- Азизова Т.В., Гуськова А.К. Церебральный атеросклероз у лиц, подвергшихся профессиональному хроническому облучению//Вопр. радиац. безопасности. 2001. № 4. С. 38-48.

- Алексанин С.С., Маматова Н.Т., Тихомирова О.В. и др. Особенности функционального состояния центральной нервной системы у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС//Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2007. Т. 52, № 5. С. 5-11.

- Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации)/Под ред. Р.М.Баевского. М.: КНМТ МЗ РФ, 2000. 50 с.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. 235 с.

- Вегетативные расстройства/Под ред. А.М.Вейна. М.: Медицинское информационное агентство, 2003. 752 с.

- Диагностика и лечение артериальной гипертензии: Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 7(6), приложение 2.

- Карлов В.Н. Клинико-физиологический диагноз в системе врачебно-летной экспертизы//Авиакосмическая и экологическая медицина. 1996. Т. 30, № 6. С. 52-57.

- Мазурин Н.В., Пономаренко В.А., Ступаков Г.П. Гомеостатический потенциал и биологический возраст человека. М.: Медицина, 1991. 45 с.

- Максютов М.А. Оценка радиационных рисков онкологической заболеваемости и смертности среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС по данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра: Доклад на заседании РНКРЗ 20 декабря 2010 г. М., 2010.

- Маматова Н.Т. Особенности функционального состояния центральной нервной системы при дисциркуляторной энцефалопатии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС: дис. … канд. мед. наук. СПб, 2004. 120 с.

- Мешков Н.А., Куликова Т.А. Болезни системы кровообращения у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде//Воен.-мед. ж. 2005. Т. 326, № 8. С. 98.

- Мешков Н.А., Куликова Т.А. Хроническая цереброваскулярная патология у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. М.: Комтехпринт, 2006. 204 с.

- Подсонная И.В., Шумахер Г.И., Головин В.А. Дисциркуляторная энцефалопатия у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Результаты двадцатилетнего наблюдения//Журнал неврол. и психиатрии. 2009. Т. 109, № 2. С. 10-13.

- Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера: МЦВ -метод цветовых выборов: Практическое руководство. СПб.: Речь, 2002. 112 с.

- Шмырев В.И., Васильев А.С., Рудас М.С. Дисциркуляторная энцефалопатия -вопросы патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения на современном этапе. http://medi.ru/doc/a792715.htm.>

- Johnston S., O'Meara S., Manolio A. et al. Cognitive impairment and decline are associated with carotid artery disease in patients without clinically evident cerebrovascular disease//Ann. Intern. Med. 2004. V. 140, N 4. P. 237-247.

- Mathiesen E.B., Waterloo K., Joakimsen O. et al. Reduced neuropsychological test performance in asymptomatic carotid stenosis: The Tromso Study//Neurology. 2004. V. 62, N 5. P. 695-701.

- Purandare N., Burns A., Daly K. et al. Cerebral emboli as a potential cause of Alzheimer's disease and vascular dementia: case-control study//BMJ. 2006. V. 332, N 7550. P. 1119-1124.