Эффективность механических средств, ускоряющих созревание шейки матки у беременных первого периода зрелого возраста различных соматотипов

Автор: Яковлева О.В., Музурова Л.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность родовозбуждения механическими средствами у беременных различных соматотипов первого периода зрелого возраста. Материал и методы. Соматотипирование проводили среди 658 пациенток на 38—41-й неделе беременности первого периода зрелого возраста (22-35 лет) по методике X. Т. Каарма (1991). В каждом соматотипе все пациентки были разделены на первородящих (п=402) и повторнородящих (п=256). Подготовку к родам осуществляли механическими средствами: в первый день вводили в цервикальный канал ламинарии на 16 часов, на второй день — фолеевский катетор на 8-16 часов (до его рождения). Результаты. У повторнородящих женщин назначение механических средств подготовки родовых путей эффективно независимо от соматотипа. Процент оперативных родоразрешений при механической индукции наиболее низкий у повторнородящих беременных и также не связан с соматотипом. У первородящих женщин стенопластического, субатлетического, атлетического телосложения выявлена большая эффективность применения механической индукции при подготовке к родам. При астеническом и пикническом соматотипах механическая индукция низкоэффективна и поэтому не может быть рекомендована к применению. Заключение. Применение механических родовозбуждающих средств у первородящих беременных необходимо проводить с учетом их соматотипа.

Механическая индукция, первородящие, повторнородящие, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/14917686

IDR: 14917686

Текст научной статьи Эффективность механических средств, ускоряющих созревание шейки матки у беременных первого периода зрелого возраста различных соматотипов

Адрес: 413100, г. Энгельс, пер. Зеленый, 9, кв. 3.

Тел.: (8-917) 202-71-00.

рения созревания родовых путей и имеются условия для родоразрешения через естественные родовые пути [4]. Любое вмешательство в естественный процесс беременности может привести к определенным осложнениям [5], поэтому при подготовке родовых путей пациентка должна быть предупреждена о риске [4]. Способ подготовки к родам определяется состоянием здоровья женщины, плода, целостностью плодовых оболочек [4, 3]. Ввиду риска гипертонуса матки, возникновения ятрогенного дистресса плода необходимо проводить фетомониторирование и вы- полнять вмешательство только в условиях стационара [4]. ВОЗ рекомендует следующие показания для индукции родов: 41-ая неделя беременности, преждевременный разрыв плодовых оболочек при доношенной беременности, мертвый плод, гестоз [3]. Не рекомендуют родовозбуждение при неосложненном течении беременности до 41-й недели гестационного срока, при предполагаемой макросомии плода, при неосложненном течении многоплодной беременности и неосложненном гестационном сахарном диабете [2, 3]. Существуют следующие методы индукции: амниотомия в сочетании с окситоцином, мизопростол, вагинальные простагландины, баллонные кате-торы, ламинарии, отслойка плодовых оболочек [2–4].

Имеются различные рекомендации относительно выбора схемы и метода в зависимости от зрелости родовых путей [2–3]. Однако в литературе не освещен вопрос об условиях применения индукции у беременных различных соматотипов. Более индивидуализированное назначение средств, ускоряющих созревание шейки матки, не только с учетом степени зрелости родовых путей, но и на основе соматотипа, позволит более эффективно проводить индукцию в роды и снизить частоту оперативного родоразрешения.

Цель : оценить эффективность родовозбуждения механическими средствами у беременных различных соматотипов первого периода зрелого возраста.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 658 пациенток на 38–41-й неделе беременности первого периода зрелого возраста (22–35 лет), у которых с целью подготовки «незрелой» шейки матки были применены механические средства. Соматоти-пирование пациенток проводили по методике Х. Т. Ка-арма (1991), основанной на определения индекса телосложения беременных, состоящего из суммы 19 не изменяющихся в течение беременности индексов [6]. В зависимости от типа телосложения беременные разделены на 7 групп. Внутри каждой группы пациентки были разделены на первородящих (группа А) — 402 женщины и повторнородящих (группа Б) — 256 женщины. По частоте генитальной и экстрагениталь-ной патологии группы А и Б достоверных различий не имели. При выполнении исследования получено информированное согласие пациенток на подготовку родовых путей и метод ее проведения. В исследование были включены женщины с одноплодной беременностью, удовлетворительным состоянии плода по данным УЗИ с допплерометрией и КТГ, у которых предполагалось естественное родоразрешение, целыми околоплодными водами на момент первичного обследования. Клинико-лабораторное обследование пациенток проводилось согласно требованиям приказа МЗ РФ № 323 от 05.11.98 г.

Критериями включения в группы при осложненном течении беременности явились доношенная беременность при отсутствии готовности родовых путей к сроку родов, возраст от 20 до 35 лет, головное предлежание плода, гестоз легкой степени, резус-сенсибилизация плода легкой формы, хроническая плацентарная недостаточность в стадии компенсации, маловесный плод, экстрагенитальные заболевания в стадии ремиссии.

Из исследования были исключены пациентки с недоношенной беременностью, многоплодием, тазовым предлежанием плода, рубцом на матке, планируемым оперативным родоразрешением, тяжелым гестозом, тяжелой экстрагенитальной патологией, кольпитом. Срок гестации устанавливали с учетом регулярного менструального цикла и данных УЗИ в первом триместре беременности.

Зрелость родовых путей оценивали по шкале Е. Н. Bishop (1964) [7]. У всех женщин при первичном осмотре установлено наличие «незрелой» шейки матки. Подготовку к родам осуществляли механическими средствами. В первый день вводили ламинарии на 16 часов в цервикальный канал, на второй день — фо-леевский катетор на 8–16 часов (до его рождения). В дальнейшем пациентки были разделены на женщин с успешной индукцией родов и с отсутствием родовой деятельности через 48 часов после применения механических средств подготовки родовых путей.

Проводилось изучение соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей течения и характера осложнений настоящей беременности и родов, исходов для матери и плода. Ультразвуковое исследование беременных и новорожденных осуществляли на аппаратах «SA-8000», «Aloca-3700» и «SSI-1000». В динамике беременности и во время родового акта проводили кардиотоко-графическое исследование на аппарате «Fetalcare» с компьютерной (антенатально) и визуальной (интранатально) оценкой полученных результатов по критериям Dawes — Redman. Кардиотокографическое исследование проводили в течение 20–60 минут. По результатам этих параметров формулировали заключение: нормальный, подозрительный или патологический тип кривой.

Статистическая обработка материала выполнялась на персональном компьютере с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows v.6.0). Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05.

Результаты . Все обследуемые первородящие беременные были в возрасте 28,4±5,7 года, повторнородящие — 29,1±3,2 года. Практически у каждой третьей обследованной женщины (32,2%) имелось нарушение менструального цикла в анамнезе; у 2/3 беременных (66,4%) выявлены гинекологические заболевания (поликистоз яичников, эрозия шейки матки, хронический аднексит, миома матки, аномалии развития матки, оперативные вмешательства на придатках). При детальном анализе особенностей акушерского и гинекологического анамнеза установлено, что основные причины, приводящие к отсутствию созревания шейки матки, могли быть связаны с эндокринными нарушениями функции яичников, большой частотой гинекологических заболеваний (76,4%) и внутриматочных вмешательств. У всех женщин настоящая беременность наступила на фоне экстраге-нитальных заболеваний. Из соматической патологии отмечены заболевания щитовидной железы (91,5%), хронический гастрит (15,5%), хронический колит (5,87%). У пациенток течение настоящей беременности осложнилось ложными схватками во втором или третьем триместрах беременности (51,9%), кариесом (94,7%) и хронической урогенитальной инфекцией (17,2%). Следовательно, наличие отягощенного гинекологического анамнеза, сопутствующей фоновой экстрагенитальной патологии предрасполагало к значительному замедлению подготовки родовых путей у обследованных женщин.

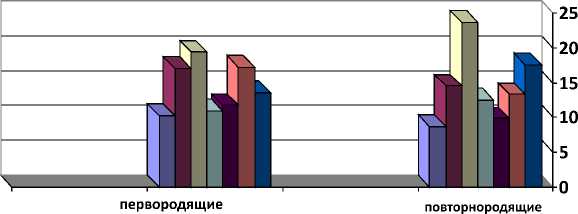

По результатам соматотипирования женщины были разделены на 7 групп (рисунок). Анализ частоты встречаемости соматотипов у первородящих и повторнородящих показал, что выделенные соматоти-пы встречаются в группах практически с одинаковой частотой, за исключением субатлетического и эури-пластического: первый чаще (на 4,9%) определяется у первородящих, а второй у повторнородящих (на 5,1%). По частоте экстрагенитальной, акушерской и гинекологической патологии внутри соматотипа первородящие и повторнородящие не различались.

Через 48 часов проведен учет наступления родов (табл. 1), контрольная оценка состояния родовых путей при отсутствии свершившихся родов (табл. 2), возбудимость миометрия, кардиотокография в динамике на фоне механических средств подготовки родовых путей.

Родоразрешена 481 пациентка: из них 276 первородящих и 205 повторнородящих. Оценка наступления факта родов через 48 часов установила успешность индукции у 68,6% первородящих и 80,1% повторнородящих, что составило в среднем 74,4%. Механическая индукция более надежна у повторнородящих (p<0,01). В группе А наиболее явный успех достигнут у пациенток стенопластического (p<0,01), субатлетического (p<0,05), атлетического (p<0,05) типов сложения. При астеническом, пикническом со-матотипах механическая индукция низкоэффективна (p>0,05). В группе Б наиболее эффективна индукция у лептосомных и мегалосомных соматотипах.

У 177 беременных, не вступивших в роды через 48 часов, состояние родовых путей оценивалось как «зрелое» (82,5%) или «созревающее» (17,5%) (табл. 2). Следует отметить, что у всех повторнородящих пациенткок шейка матки была оценена как «зрелая» (7,4 балла). На протяжении 48 часов наблюдения, по данным КТГ и объективного исследования, ни в одном случае в группах А и Б не зарегистрированы гиперстимуляция матки и ухудшение состояния плода.

Сравнивая среднюю балльную оценку по шкале Е. Н. Bishop (1964) [7] у не вступивших в роды беременных, следует отметить, что в группе Б имелся более выраженный успех подготовки родовых путей. В группе А большая эффективность достигнута у пациентов субатлетического и атлетического соматотипов. Наименьший результат созревания шейки матки был у беременных пикнического телосложения. При объективной оценке состояния родовых путей у не вступивших в родовой акт женщин в группах А и Б отмечен в большей степени эффект «растягивания» в диаметре шейки матки с меньшим укорочением ее длины. Недостаточный тонический эффект миометрия создает эффект «подвисания» предлежащей части.

На фоне применения средств, ускоряющих созревание родовых путей, проводили в динамике допплерометрию сосудов плода. Все показатели кровотока были без изменений. Во время нахождения в шейке матки ламинарий и фолеевского катетора проводилась в динамике КТГ. Нами не отмечены особенности показателей этих видов обследования в зависимости от соматотипа женщины. Проведение кардиотокогра-фического исследования в условиях индуцированных механическими средствами сокращений матки способствовало клиническому более раннему выявлению симптомов «натяжения пуповины».

Таблица 1

Эффективность механической индукции через 48 часов у женщин различных соматотипов

|

Соматотип |

Группа А |

Группа Б |

||

|

Абс |

% |

Абс. |

% |

|

|

Астенический |

29 |

70,7 |

18 |

81,8 |

|

Стенопластический |

54 |

78,3 |

30 |

81,1 |

|

Пикнический |

41 |

52,6 |

46 |

75,4 |

|

Мезопластический |

32 |

72,7 |

24 |

75,0 |

|

Атлетический |

35 |

74,5 |

21 |

84,0 |

|

Субатлетический |

52 |

75,4 |

29 |

85,3 |

|

Эурипластический |

33 |

61,1 |

37 |

82,2 |

|

ВСЕГО |

276 |

68,6 |

205 |

80,1 |

Таблица 2

Оценка степени зрелости родовых путей по шкале

Е. Н. Bishop (1964) у беременных женщин в зависимости от соматотипа при механической подготовке родовых путей

|

Соматотип |

Группа А |

Группа Б |

||

|

Абс. |

Средняя оценка |

Абс. |

Средняя оценка |

|

|

Астенический |

12 |

6,3 |

4 |

6,75 |

|

Стенопластический |

15 |

6,7 |

7 |

7,0 |

|

Пикнический |

37 |

5,8 |

15 |

6,2 |

|

Мезопластический |

12 |

6,3 |

8 |

7,25 |

|

Атлетический |

12 |

6,4 |

4 |

7,5 |

|

Субатлетический |

17 |

7,0 |

5 |

7,6 |

|

Эурипластический |

21 |

6,0 |

8 |

7,0 |

|

ВСЕГО |

126 |

6,4 |

51 |

7,4 |

Проведя анализ родового акта у 481 женщины с родоразрешением в течение 48 часов после применения механической индукции (табл. 3), мы установили, что 276 пациенток были первородящие. Средняя продолжительность родов в группе А составила 10,6 часа, а в группе Б на 1,7 часа меньше (8,9 часа). Безводный промежуток в группе А продолжался 5,7 часа, в группе Б 4,1 часа. Быстрые роды происходили в группе А в 15%, а в группе Б в 17% наблюдений. Мекониальные околоплодные воды находили в группе А в 29%, в группе Б в 24% случаев. Кровопотеря

□ Астенический ■ Стенопластический □ Пикнический □ Мезопластический

■ Атлетический □ Субатлетический ■ Эурипластический

Частота встречаемости соматотипов у перво- и повторнородящих женщин

Таблица 3

Продолжительность родового акта и частота оперативного родоразрешения у пациенток различных соматотипов

Обсуждение. Изучение формы у-113 анамнеза позволило установить сочетанную причину замедления созревания родовых путей у беременных, обусловленную как генитальной, так и экстрагени-тальной патологией. Указанный факт описывается в современной литературе, где незрелость родовых путей к сроку родов рассматривается как одно из следственных проявлений анатомо-функционального дисбаланса организма женщины [2, 3, 8]. Применение механической преиндукции не вызвало у наблюдаемых гиперстимуляции матки, кровотечения, ухудшения состояния плода. Это также согласуется с данными достаточной безопасности применения метода при условии соблюдения противопоказаний к применению [3, 9]. Среди источников не удалось встретить описания сравнительной характеристики применения механической преиндукции у беременных различных соматотипов. Установлено, что применение катетора Фолея более надежно у повторнородящих вне зависимости от типа телосложения. У первородящих пациенток выраженный эффект может быть достигнут у лиц стенопластического, субатлетического и атлетического типа сложения. Наименьший результат был получен у первородящих женщин пикнического телосложения, что свидетельствует о необходимости поиска эффективной преиндукции для представительниц этого соматотипа.

Заключение. В группе первородящих женщин наиболее высока частота самостоятельных родов у пациенток субатлетического, атлетического, стенопластического телосложения. У первородящих женщин стенопластического, субатлетического, атлетического телосложения выявлена большая эффективность применения механической индукции при подготовке к родам. При астеническом и пикническом соматотипах механическая индукция низкоэффективна и поэтому не может быть рекомендована к применению. У повторнородящих женщин назначение механических средств подготовки родовых путей эффективно независимо от соматотипа. Процент оперативных родоразрешений при механической индукции наиболее низкий у повторнородящих беременных вне зависимости от соматотипа.

Список литературы Эффективность механических средств, ускоряющих созревание шейки матки у беременных первого периода зрелого возраста различных соматотипов

- Gulmezoglu A.M., Crowther С.А., Middleton P. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term//Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006. Issue 4

- Induction of labour. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2008

- WHO recommendations for Induction of labour. World Health Organization, 2011. 36 p.

- Подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение: клинический протокол/МЗ и СР ФГБУ «НЦАГи П». М., 2012. 18 с.

- The active management of risk in multiparous pregnancy at term: association between a higher prevention labour induction rate and improved birth outcomes/J.M. Nicholson, A. B. Caughey, M.H. Stenson [et al.]//American Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2009. Vol. 200, № 250. P. 250-263

- Каарма X.T. Клиническая антропология в акушерской практике//Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии: материалы науч.-практ конф. Томск, 1991. С. 22-29

- Bishop EH. Pelvic scoring for elective induction//Obstetrics and Gynaecology. 1964. Vol. 24 (2). P. 66-73

- National Institute for Health and Clinical Excellence. Induction of Labour: NICE Clinical Guideline 70, 2008. URL: http://www.nice.org.uk/CG070fullguideline (accessed 3 August 2011)

- NICE clinical guideline 70: Induction of labour. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, July 2008.