Эффективность мер государственной информационной поддержки некоммерческих организации в регионах России

Автор: Алексей Анатольевич Алмаматов

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Взаимодействие государства и гражданского общества

Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: информационная деятельность некоммерческих организаций (НКО) формирует доверие к ним со стороны общества, позволяет проводить кампании по сбору средств, находить волонтеров, привлекать внимание стейкхолдеров к конкретной социальной проблеме. Для успешного взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) НКО-ньюсмейкеры должны создавать информационные поводы, интересные целевой аудитории. Некоммерческие организации имеют право на информационную поддержку от государства, но для ее реализации НКО должны следовать правилам и требованиям, которые предъявляют СМИ и операторы социальной рекламы, действующие в условиях коммерческого рынка. Цель: определить барьеры, препятствующие эффективному оказанию НКО информационной поддержки со стороны государства. Методы: опрос социально ориентированных НКО, вторичный анализ социологических исследований, анализ нормативно-правовых документов. Результаты: выявлено, что НКО слабо осведомлены о возможностях информационной поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Для успешной работы со СМИ некоммерческим организациям не хватает медиакомпетенций, а в сфере социальной рекламы – прозрачного порядка выделения льготных площадей и эфирных «слотов». Выводы: для решения указанных проблем необходимо, во-первых, повышать медиакомпетенции сотрудников НКО, отвечающих за коммуникации со СМИ; во-вторых, разработать нормативный правовой акт (порядок), регулирующий механизм выделения социальной рекламы для НКО.

Государственное и муниципальное управление, информационная политика, социальная политика, гражданское общество, НКО, СМИ

Короткий адрес: https://sciup.org/147250696

IDR: 147250696 | УДК: 316.334.3+316.774 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-2-355-373

Текст научной статьи Эффективность мер государственной информационной поддержки некоммерческих организации в регионах России

Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

International. To view a copy of this license, visit

Информационная деятельность для некоммерческих организаций (НКО) крайне важна: она формирует доверие к организации со стороны общества, позволяет проводить кампании по сбору средств, находить волонтеров, привлекать внимание стейкхолдеров к конкретной социальной проблеме (Waters, 2013, p. 329). Российское законодательство наделяет НКО правом на инфор- мационную поддержку со стороны государства1, однако этот вид поддержки существенно отличается от финансовой и имущественной, при которой материальные ресурсы передаются от органа власти (или его агента) напрямую НКО. Закономерно, что проблема организации информационной поддержки, эффективного взаимодействия социально ориентированных НКО в информационном пространстве весьма активно обсуждается на различных общественных и государственных площадках, привлекает внимание исследователей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тематика статьи обращает нас к известным еще с 1960-х годов исследованиям в области политико-управленческого оценивания (policy evaluation) (Wegrich and Werner, 2007, p. 54). Оно направлено на изучение уровня результатов осуществления публичной политики, которые соотносятся с содержанием определенных целей и ценностей (Wollmann, 2007, p. 376), и может быть реализовано как административный, судебный, политический и научный процесс (Knill and Tosun, 2012, p. 176). Внешнее политико-управленческое оценивание, проводимое независимыми специалистами (в отличие от внутреннего, осуществляемого самими органами государственной власти или местного самоуправления), может проводиться в рамках Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»2, а эффективными субъектами такого контроля выступают общественные объединения и эксперты (Ивлева и др., 2016, с. 227– 228; Сунгуров, 2006, с. 10). По итогам оценивания может быть принято решение о корректировке политического курса (в целях повышения его эффективности) или приостановке реализации (если общественная проблема решена, или, наоборот, не может быть решена выбранным способом).

В политической науке вопросы отношения государства и некоммерческих организаций зачастую рассматриваются в контексте развития гражданского участия (Putnam, 2000, p. 234; Никовская и Якимец, 2015, с. 56–58; Skokova et al., 2018, p. 562). Однако в России в 2010-е годы наблюдался рост интереса исследователей к оценке роли сектора НКО в контексте реализации государственной социальной политики (Якобсон и др., 2012, с 52–54; Тарасенко, 2012, с. 136–139), а также к оценке форм государственной поддержки некоммерческих организаций (Громова и Мерсиянова, 2016; Кулькова, 2014; Аксенов, 2020).

Согласно теории социального происхождения, государственный социальный сектор включает в себя некоммерческие организации. Реформа социальной сферы последней четверти XX века привела к тому, что государство отдало часть собственных социальных функций на «аутсорсинг» некоммерче- ским организациям (Salamon and Anheier, 1996, p. 244). Сотрудничество властей и НКО открывает возможности для более эффективного решения общественных проблем, поэтому необходимо продолжать изучать возможности для его совершенствования (Salamon and Toepler, 2015, p. 2175).

«Майские указы» 2012 года3 зафиксировали поддержку социально ориентированных НКО как государственную задачу и часть социальной политики. Эта задача в течение всего последующего десятилетия детализировалась для федеральных и региональных органов власти в поручениях Президента и Правительства Российской Федерации4 (Алмаматов, 2022, с. 85–86).

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики с 2004 года проводит мониторинги состояния гражданского общества. В фокусе их внимания оказывается, в том числе, информационное взаимодействие НКО со СМИ5. Выделяется несколько причин возникающих в процессе такого взаимодействия барьеров. Во-первых, некоммерческий сектор зачастую рассматривается СМИ исключительно в контексте действий государства (принятие и реализация федерального закона об иностранных агентах6, распределение грантов). Во-вторых, государство оперирует «макроисториями», а НКО – «микроисториями», что также снижает интерес федеральных СМИ к НКО7. Показательно, что в период пандемии Covid-19 внимание СМИ к деятельности НКО выросло, но при этом за НКО закрепилась своеобразная роль «социальных помощников государства» (Семилетова, 2021, с. 159; Новгородцева и др., 2020, с. 23; Сапонова и Задорин 2021, с. 433). В-третьих, СМИ чаще интересуются не социальной проблематикой, а скандальными и конфликтными темами.

Еще одна важная проблема – некоммерческие организации функционируют в условиях дефицита общественного доверия к своей деятельности. Поэтому необходимо «развитие системы стимулов для СМИ по освещению деятельности НКО», а также «развитие собственной информационной инфраструктуры гражданского сектора» (Мерсиянова и Беневоленский, 2016, с. 16–17).

Участники исследовательской группы ЦИРКОН8 А. В. Сапонова и И. В. Задорин отмечают, что современная российская медиасистема, находящаяся под давлением госструктур и коммерческих интересов, проявляет к НКО ситуативное и фрагментарное внимание. Только в 39 % материалов СМИ НКО представлены как самостоятельные акторы. В большинстве случаев работа НКО, зачастую действующих локально, обеспечивается партнерством с более ресурсными субъектами. В качестве основных партнеров НКО следует выделить государство (25 %), бизнес (19 %), другие, как правило более крупные, некоммерческие организации (16 %) и известных личностей (16 %). «Большинство текстов имеют информационный характер. В качестве основного информационного повода чаще всего выступают различного рода мероприятия (онлайн-акции, концерты, аукционы, флешмобы) – 56 %; информация о результатах деятельности НКО – 23 %; события, организованные НКО специально для СМИ (пресс-конференции, круглые столы и др.), и пресс-релизы – 11 %; интервью с благополучателями – 9 %; сообщения о законодательной деятельности – 6 %; репортажи с места оказания помощи – 3 %» (Сапо-нова и Задорин, 2021, с. 431). Таким образом, НКО должны «подстраиваться» под новостной формат освещения событий СМИ.

Обычно как альтернативу взаимодействию со СМИ принято рассматривать собственные медиаресурсы НКО. Однако исследователи приходят к выводу, что российские НКО пока недостаточно используют возможности цифровых технологий (Мерсиянова и др., 2021, с. 45–46). Несмотря на значительное проникновение цифровых технологий в ключевые процессы публичного управления, отношения между властью и обществом «остались те же самые, их восприятие друг друга – то же самое», а полноценная экосистема взаимодействия в треугольнике «граждане – НКО – государство» еще не сложилась (Соколов и Исаева, 2022, с. 705). Чтобы электронные ресурсы НКО действительно превратились из «доски объявлений» в коммуникационный инструмент, требуются более высокие медиакомпетенции сотрудников НКО9.

С точки зрения СМИ, сфера деятельности НКО являются предметом социальной журналистики, которая занимается освещением социальных проблем. Работает целый ряд федеральных СМИ, специализирующихся на данной тематике: Агентство социальной информации, «Такие дела», «Правмир» и др. Мастер-классы и дискуссионные площадки, посвященные медиаобразованию, выстраиванию отношений между НКО и СМИ регулярно проводятся на федеральных и региональных мероприятиях «третьего сектора»10. Анали- зируются проблемы эффективности информационной работы НКО (Пискунова и Бондарчук, 2018, с. 93–94), социальной рекламы (Балашова и др., 2020, с. 184–187; Мартынов, 2018, с. 149–150; Гришина, 2021, с. 43) и повышения медиаграмотности общественников (Андреева, 2021, с. 10). Также стоит упомянуть, что изданы прикладные пособия и статьи для представителей НКО о том, как они могут эффективно взаимодействовать со СМИ11.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическое исследование, предпринятое автором, касается отношений между социально ориентированными НКО и СМИ в регионах, где первые выступают в качестве ньюсмейкера, а вторые – в качестве реципиента информации. Несмотря на то, что исследование было проведено в 2017 году (в рамках мониторинга организации «Народный фронт»12), вопросы взаимодействия со СМИ и поддержки со стороны государства остаются для «третьего сектора» высокоактуальными.

Государственная информационная поддержка реализуется в пяти основных видах:

-

1) публикации в СМИ, подконтрольных органам власти (государственные органы выступают как учредителями СМИ, так и заказчиками, разыгрывающими контракты на медиасопровождение);

-

2) социальная реклама (часть рекламных площадей принадлежит государственным органам;

-

3) размещение информации на сайтах (сайты ведомств и специальные порталы для НКО, например «Душевная Москва»13) и в социальных сетях государственных органов;

-

4) создание специальных информационных систем и баз данных14;

-

5) поддержка отраслевых социальных СМИ.

К дополнительным способам можно отнести внутриведомственные рассылки, информационные каналы госучреждений – от поликлиник до библиотек и центров «Моя карьера». Значимым ресурсом с точки зрения охвата аудитории может также выступать Портал государственных услуг Российской Федерации, а с точки зрения привлечения профессиональной аудитории общественного сектора и государственных служащих – портал Фонда президентских грантов.

В данном исследовании рассматриваются два инструмента информационного взаимодействия – публикации в СМИ и социальная реклама: для НКО они более важны в плане информирования о своей деятельности широкой аудитории. Однако как СМИ, так и операторы социальной рекламы являются коммерческими агентами, действующими в соответствии с определенными правилами подачи информации и моделью аудитории. С этим связано отличие государственной информационной поддержки от финансовой и имущественной, где материальные активы передаются напрямую от государства к НКО.

Размещение информации на государственных интернет-порталах, напротив, реализуется непосредственно государственными органами. Однако официальные сайты, в силу ряда причин (неинформационный стиль подачи, канцелярский язык, неудобная для читателя структура сайта, низкая квалификация сотрудников органов), довольно сложны для обычного пользователя и представляют интерес скорее для государственных служащих и самих НКО. Низкую посещаемость таких сайтов в исследуемый период отмечали и в ведомстве-регуляторе – Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: из 7 тыс. сайтов государственных органов, в 2017 году развивавшихся в России, 80 % были малопосещаемыми15. Поэтому этот вид информационной поддержки не рассматривался в исследовании, но он важен с точки зрения легитимации деятельности НКО в среде государственных органов и снижения транзакционных издержек при дальнейшем взаимодействии с ними.

Для достижения цели исследования была использована целенаправленная выборка, сформированная из числа НКО-партнеров двух межрегиональных организаций – Ассоциации волонтерских центров16 и Союза добровольцев России17. Анкеты, разосланные по электронной почте, собирались с 8 августа по 13 сентября 2017 года. Анкеты заполнили сотрудники 203 НКО, представляющих разные виды деятельности, из 48 регионов и 86 населенных пунктов России. Ошибка выборки составляет 6,87 %18. Все участ- ники опроса были идентифицированы и определены как действующие организации.

Большая часть респондентов – это стабильные НКО, существующие более пяти лет (130 организаций, 64 %). 94 % опрошенных организаций подтвердили, что им нужны публикации в СМИ о своей деятельности. Лишь 13 организаций (6 %) ответили, что им это не нужно, так как достаточно своих медиаресурсов (сайт, социальные сети). 154 организации (76 %) хотя бы один раз упоминались в региональных и местных СМИ, а 55 организаций (27 %) – в федеральных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первый блок исследования – оценка взаимодействия НКО с федеральными, региональными и муниципальными СМИ.

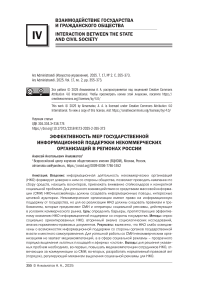

101 некоммерческая организация (49,8 %) отметила, что о них пишут несколько раз в год; по 20 организаций (9,8 %) – один раз в год и несколько раз в месяц; 17 организаций (8,4 %) – один раз в месяц; 2 организации (1 %) – несколько раз в неделю. Остальные 43 НКО (21,2 %) не удостаиваются внима-

Рис. 1. Как часто СМИ пишут о вашей организации? (Один ответ, N = количество организаций) / Fig. 1. How often do the media write about your organization? (One answer, N = number of organizations)

Источник: рис. 1–6 составлены автором.

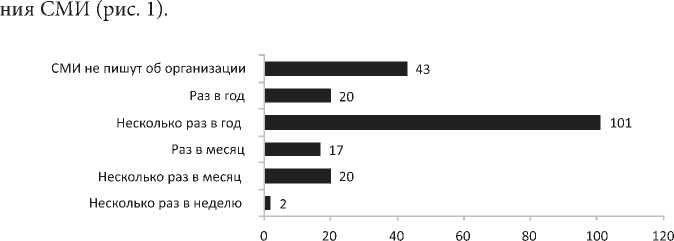

Представители НКО считают внимание СМИ к своим мероприятиям недостаточным (рис. 2), так как, по их мнению, в принципе нет специализированных журналистов, которые пишут на социальные темы (41 % опрошенных). Вторая проблема – «добрые» мероприятия не интересны журналистам (26 %)19. 23 % участников опроса отметили, что есть тенденция административного предписания: многие СМИ освещают деятельность тех НКО, которые близки к органам государственной власти. Также опрошенные обратили внимание, что журналисты иногда пишут о мероприятиях, но не упоминают организацию (конкретно эта проблема периодически обсуждается в сообще- стве НКО и служит причиной обид на журналистов20). Таким образом, необходимо дополнительное просвещение для журналистов в области социальной журналистики.

Нет журналистов, специализирующихся на социальной тематике

| "Добрые" мероприятия неинтересны журналистам

~| СМИ пишут, когда есть задача от администрации

О Другое

Рис. 2. Почему СМИ не пишут о НКО? (Один ответ), % /

Fig. 2. Why don’t the media write about NPOs? (One answer), %

Со своей стороны, журналисты также говорят о недостаточных медиакомпетенциях НКО в подаче своих мероприятий для СМИ21. Можно выделить три основные причины такой ситуации:

-

1) в команде НКО нет специалиста по связям с общественностью или нет ресурсов (времени, средств) для пиар-деятельности;

-

2) проект НКО мало интересен или вовсе не интересен СМИ;

-

3) нет информационного повода.

Решением становится повышение медиакомпетенций сотрудников НКО. Эту задачу реализуют государственные органы, ресурсные центры НКО, профессиональные организации журналистов и отдельные эксперты, которые публикуют лекции и пособия.

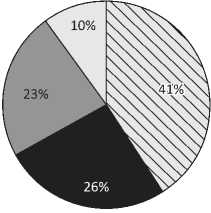

Наряду с описанными негативными тенденциями есть и позитивные: 87 (40 %) НКО заявили, что так или иначе получают информационную поддержку от органов власти. На вопрос «Какие формы информационнометодического содействия из перечисленных использовали органы власти для вашей организации?» респонденты ответили так (рис. 3):

– размещают информацию об организации на сайте госоргана – 84 (40 %);

-

– помогают привлекать журналистов на мероприятия НКО – 54 (26 %);

– выделяют площади и эфирное время в СМИ – 27 (13 %);

– выпускают полиграфические материалы, где рассказывается о деятельности НКО – 26 (13 %);

– организуют семинары по повышению медиаграмотности – 23 (11 %).

Рис. 3. Какие формы информационно-методического содействия из перечисленных использовали органы власти для вашей организации? (Несколько ответов, N = количество организаций) / Fig. 3. Which of the listed forms of information and methodological support did state authorities use for your organization? (Several responses, N = number of organizations)

Данные на рис. 3 показывают, что в 39 % случаев органы власти помогали, хотя бы разово, во взаимодействии НКО и СМИ. Однако важно учесть, что прямое указание со стороны государственных органов осветить мероприятия НКО имеет краткосрочный эффект, не создавая заинтересованности у журналистов. Обучение сотрудников НКО медиакомпетенциям, которое можно считать более эффективным и долгосрочным инструментом информационной поддержки, организуется лишь в 11 % случаев.

Второй блок исследования – анализ ситуации с социальной рекламой. Эта сфера регулируется отдельными нормативно-правовыми актами и требует специальных медиа-форматов. Основные возможности для НКО по состоянию на 2017 год были связаны либо с наружной (баннерной) рекламой, либо с рекламными публикациями в СМИ. Органы государственной власти и местного самоуправления также могут являться собственниками уличных рекламных площадей. В 2017 году сегмент баннерной социальной рекламы на базе крупных интернет-платформ был не развит.

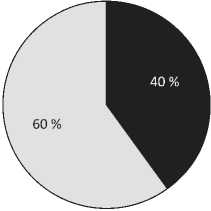

Как показало исследование, незначительная часть НКО смогла воспользоваться льготами на социальную рекламу. Бóльшая часть опрошенных организаций (122, или 60 %) даже не знали о норме Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»22, согласно которой можно размещать социальную рекламу по льготной ставке (рис. 4).

Щ Знают

□ Не знают

Рис. 4. Знаете ли вы о положенных вашей организации по закону льготах?

(один ответ), % / Fig. 4. Do you know about the benefits that your organization is entitled to by law (one answer), %

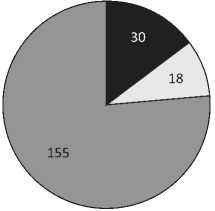

48 НКО (24 % респондентов) сумели разместить социальную рекламу: 30 – в СМИ, 18 – на уличных баннерах (рис. 5). Но лишь у 22 НКО (11 % респондентов) это получилось бесплатно, как и предполагает льгота, зачастую при помощи органов власти, которые сопроводили запрос НКО специальным письмом.

В Получилось в СМИ

Получилось на уличном баннере

| Не получилось

Рис. 5. Если вашей организации удалось разместить социальную рекламу, то в каком из источников? (Несколько ответов), % / Fig. 5. If your organization managed to place social advertising, then in what sources? (Several responses), %

Федеральный закон разрешает упоминание названия НКО в социальной рекламе (что является ключевым условием популяризации конкретной организации). Для социальной рекламы предусмотрена квота в 5 % от всей размещаемой рекламы23, и это предписание должны исполнять как государственные, так и коммерческие операторы рекламы (СМИ и рекламные агентства). Однако рекламодатели нередко отказывают общественникам в размещении под предлогом того, что 5%-ная квота закончилась или что НКО занимаются саморекламой для дальнейшего оказания услуг уже на коммерческой основе. Иногда реклама размещается, но без упоминания конкретной организации. Такая реклама для НКО бессмысленна, так как не может привлечь пожертвования и волонтеров для ее деятельности. Чем влиятельнее СМИ, тем дороже реклама и тем выше финансовая мотивация к отказу в бесплатном размещении. Почти все опрошенные НКО (93 %) считают, что социальной рекламы должно быть больше. 65 % видели социальную рекламу в течение последнего года, а 35 % – не видели. Здесь стоит пояснить, что она может размещаться в «непроходных» местах (физические баннеры) или в ночное эфирное время на телевидении.

Вторая частая причина отказа – государственные мероприятия и события органов власти также де-факто оформляются как «социальная реклама». Таким образом, НКО вступают в неравную конкуренцию за льготы с органами власти разного уровня. Федеральный закон «О рекламе» гласит: «Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства» 24 . Так считают и опрошенные, утверждая, что когда они видят социальную рекламу, то чаще всего (51 % случаев) речь идет о городских праздниках и мероприятиях; на втором месте (15 %) – реклама на тему безопасности повседневной жизни (безопасность на транспорте, в лесу, вождение, криминал и т. д.), затем здоровый образ жизни (11,5 %) и семейные ценности (7 %). В этой связи необходимо дополнительное внимание регулятора – ФАС России – к вопросам равного и прозрачного доступа НКО к льготным квотам (рис. 6).

Разные темы, нельзя выделить что-то одно15

Семейные ценности7

Здоровый образ жизни12

Безопасность повседневной жизни15

Городские праздники и мероприятия ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| 51

О 10 20 30 40 5060

Рис. 6. Какие тематики социальной рекламы вы чаще всего видите в своем регионе? (Один ответ, %) / Fig. 6. What social advertising topics do you most often see in your region? (One answer, %)

Системное решение вопроса в части социальной рекламы требует законодательной работы: уточнения критериев социальной рекламы и разработки прозрачного для общественности порядка ее предоставления НКО; разделения понятий «социальная реклама» и «спонсорская реклама» (рекламирует социальные проекты коммерческих корпораций).

Несмотря на то, что эти законодательные изменения не были реализованы, государство предприняло шаги для организации прозрачного порядка взаимодействия. В августе 2017 года был создан Координационный совет по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате Российской Федерации25, который, с одной стороны, содействует выде- лению социальной рекламы на крупнейших СМИ, а с другой – верифицирует проекты НКО на соответствие социально значимым целям. В 2022 году автономная некоммерческая организация «Лаборатория социальной рекламы»26 на средства президентского гранта издала Методические рекомендации по размещению социальной рекламы, которые разъясняют НКО правила и форматы размещения социальной рекламы27.

В 2021 году Правительство Российской Федерации определило оператора социальной рекламы для обеспечения равных условий распространения социальной рекламы в Интернете – им стал Институт развития интернета (ИРИ)28. С этого времени оператор на конкурсной основе отбирает проекты для бесплатного размещения социальной рекламы на информационных ресурсах в сети Интернет. Поддержу за это время получили свыше 200 НКО29. По сравнению с 2017 годом, когда проводилось данное исследование, у НКО, очевидно, появилось больше возможностей рекламировать себя в интернет-среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье были рассмотрены вопросы информационной поддержки социально ориентированных НКО. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления помогает НКО получить публикации в СМИ и площади под социальную рекламу. Однако одного содействия органов власти недостаточно: в первую очередь НКО должны соответствовать медиастандартам СМИ и / или оператора социальной рекламы. При взаимодействии со СМИ НКО должны представить интересный и тематически релевантный для конкретного СМИ информационный повод (здесь главная проблема – неумение большинства НКО работать в таком формате). В части социальной рекламы на баннерах и в СМИ НКО де-факто конкурируют с государственными органами, которые также продвигают собственные мероприятия через социальную рекламу.

В области взаимодействия журналистов и общественников основным решением является медиаобразование: для журналистов – усиление модуля социальной журналистики (курс для студентов и курсы ДПО для действующих сотрудников); для общественников – обучение эффективным пиар-технологиям и техникам работы со СМИ (проводится специализированными

НКО и ресурсными центрами). Эффективна также государственная поддержка СМИ, специализирующихся на социальной тематике.

В области социальной рекламы решением могло бы стать законодательное уточнение критериев социальной рекламы и разработка прозрачного порядка ее предоставления НКО; разделение понятий «социальная реклама» и «спонсорская реклама». Был выбран компромиссный путь: создание оператора социальной рекламы в сети Интернет (Институт развития интернета) и развитие сектора социальной рекламы на базе крупных интернет-платформ («Яндекс», «ВКонтакте» и др.).

Отдельным важным вопросом, требующим дополнительного исследования, является оценка стоимости информационной поддержки и оценка импакта – социального эффекта от такой рекламы. Если по первому аспекту можно провести параллели со стоимостью рекламы в издании или на баннере (или с себестоимостью производства медиаматериала), то оценка социальных импакт-эффектов – новое направление, которое только начинает развиваться в России.