Эффективность методики развития координационных способностей детей 5-6 лет с нарушением зрения

Автор: Блошкина Н.М.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140125308

IDR: 140125308

Текст статьи Эффективность методики развития координационных способностей детей 5-6 лет с нарушением зрения

Для оптимизации процесса физического воспитания детей с нарушением зрения большое практическое значение имеет разработка программ с выбором средств и методов коррекционного развития координационных способностей с учётом возможностей и контингента занимающихся [7].

Многие специалисты в области физической культуры [2,3,4,5,6,7,8] свидетельствуют о целесообразности применения средств тренировки функции равновесия в спортивной и трудовой деятельности. Эффективность которых, зависит от функционирования и взаимодействия анализаторов, как части нейромышечной системы, являющейся одновременно частью «физиологического субстрата» координационных способностей (КС), следовательно, определяющей уровень их развития.

В научных публикациях посвященных физическому воспитанию дошкольников [1,9,10], упражнения на баланс рассматриваются, как средство развития двигательной сферы, способствующее осознанию собственных действий ребёнка, отражающихся на самоконтроле и саморегуляции движений.

Основываясь на вышеизложенном, нами была разработана методика развития КС детей 5-6 лет с нарушением зрения основанной на применении наиболее доступных для данного контингента способов тренировки функции равновесия, активного и смешанного (см. рис.1).

Рис. 1. Схема экспериментальной методики

Активный способ, основан на использовании физических упражнений:

-

- перемещения и их вариации (ходьба, бег, прыжки);

-

- упражнения в вертикальных стойках, в смешанных и простых упорах;

-

- гимнастические перекаты, группировки и их вариации;

-

- подвижные игры;

-

- балансировка и манипуляции с предметами.

Смешанный способ включает упражнения, выполняемые на опоре имеющей свободное незафиксированное положение:

-

- на гимнастическом мяче;

-

- упражнения на балансировочной платформе;

-

- на резиновой полусфере;

-

- упражнения на мягких модулях;

-

- упражнения на канате, гимнастической скамье.

Экспериментальные средства были включены в структуру занятия в соответствии с задачами каждой его части.

Выполнение каждого упражнения происходит от простого к сложному согласно перспективному планированию. Вариации изучаемых двигательных действий основывались на применении методических приемов, это:

-

- объединение изученных упражнений между собой;

-

- изменение исходных и конечных положений;

-

- выполнение упражнений «сближаемым», «контрастным», соревновательным и игровым методом.

Изменения условий выполнения заданий направлены на осознание различий субъективных ощущений с объективными данными при неоднократном повторении упражнения повышая сенсорную чувствительность занимающихся, благодаря чему и создаются возможности для более точного управления движениями. После проведения педагогического эксперимента (длительностью 9 месяцев в количестве 72-х занятий по 30 минут) показатели координационных способностей существенно улучшились у детей экспериментальной группы (ЭГ).

Средства разработанной нами методики воздействуют на формирование самых древних уровней построения движения – фонового уровня А и Б, которые к 5-6 годам достигают уже довольно зрелого состояния. Вероятно, поэтому улучшение результатов способности к равновесию в экспериментальной группе достигает таких больших величин.

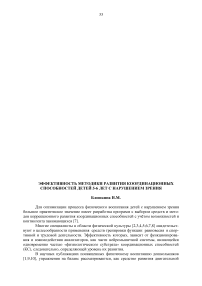

Результат статического равновесия детей ЭГ в тесте «аист» на правой ноге составил 121,81% (р<0,001), на левой 111,62% (р<0,05). Аналогичное равновесие без зрительного контроля в «пяточно-носочной» пробе возросли на 77,10% (р<0,001). В КГ достоверные изменения произошли в тесте «аист» на правой ноге 52,48% (р<0,05), на левой 41,24% (р<0,05), показатель «пяточно-носочной» пробы достоверно не изменился и составил 26,82% (р<0,05).

Способность удержания равновесия при вращении в ЭГ улучшилась на 28,91% (р<0,001). В КГ этот показатель возрос на 12,62% (р<0,05). Прирос динамического равновесия у детей ЭГ составил 66,55% (р<0,01), а в КГ изменения соответствовали 28,31% (р<0,05) (см. рис. 2).

проба

Рис. 2. Диагностика развития способности к равновесию

□ Эг

□ Кг

Достоверное улучшение показателей КС крупной моторики в ЭГ, обусловлены согласованной и соразмерной работой больших мышечных групп, как результат сенсорных коррекций регулирующих выполнение упражнений в равновесии.

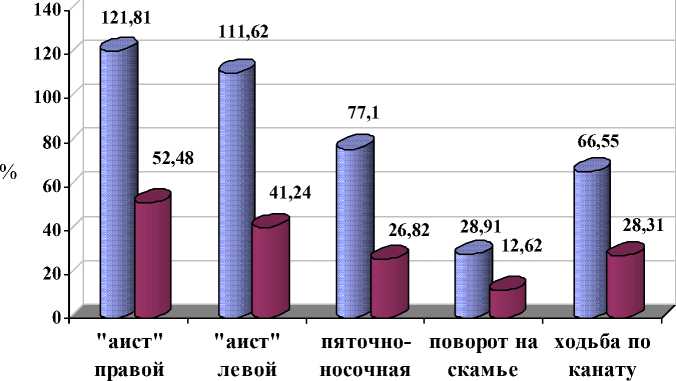

Результаты в челночном беге у ЭГ выросли на 11,03% (р<0,01), а у сверстников КГ на 5,17% (р>0,05). Процентное значение согласованности движений в тесте «ходьба по дощечкам» в ЭГ увеличилось на 37,85% (р<0,01), в КГ прирост составил 23,22%

(р<0,05). У занимающихся ЭГ показатель точности воспроизведения усилий нижних конечностей увеличился на 78,05% (р<0,01), верхних конечностей на 138,08% (р<0,001). В КГ на 30,69% (р<0,05) и 50,99% (р<0,01) соответственно (см. рис. 3).

Рис. 3. Диагностика развития координационных способностей крупной моторики

□ Эг

□ Кг

Достоверно возросли показатели мелкой моторики т.к. экспериментальные упражнения на манипуляцию, балансировку различных по своим свойствам предметов посредственно развивали зрительно-моторную координацию, ориентировочную способность и дифференцировку ручных действий. Непосредственное влияние на эти качества оказали средства равновесия, где верхний плечевой пояс являлся балансиром для восстановления рабочего положения.

кисти

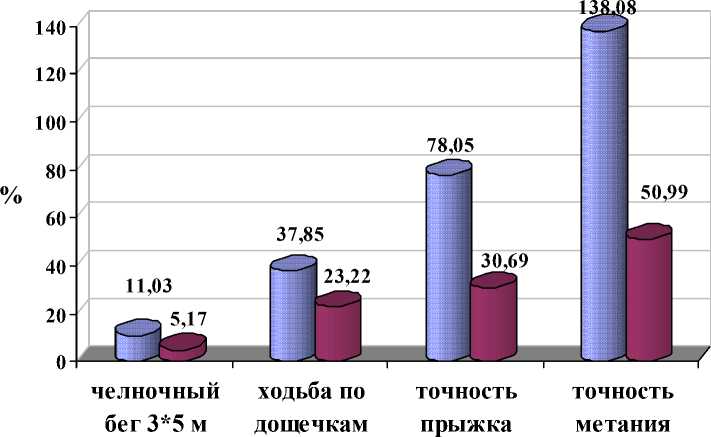

Рис. 4. Диагностика развития координационных способностей мелкой моторики

□ Эг

□ Кг

У детей ЭГ показатель дифференцировки усилий мышц кисти улучшился на 25,29% (р<0,01), значения КГ – в 1,5 раза меньше – 14,87% (р<0,05). Частота движений кистью в ЭГ улучшилась на 16,80% (р<0,001), в КГ на 12,62% (р<0,001). Достоверно высокие значения простой двигательной реакции были достигнуты в ЭГ при выполнении теста «Ловля палочки» - 26,93% (р<0,001), у детей КГ данный показатель составил 9,47% (р<0,01). Результат ориентировочной способности ведущей руки в тесте «Лаби- ринт» испытуемых ЭГ составил 48,99% (р<0,001), в то время как прирост данного показателя в КГ равен 19,10% (р>0,05). Достоверно улучшилась реакция на движущийся объект у детей ЭГ – 68,17% (р<0,001). В КГ процентный прирост составил 24,84% (р>0,05) (см. рис. 4).

Таким образом, по результатам итогового тестирования нами зафиксировано достоверное улучшение показателей в обеих группах, но в ЭГ прирост был значительно выше благодаря применению разработанной методики. Где экспериментальные средства заключали в себе взаимодействие мелких и крупных координационных действий, основанных на самоконтроле произвольных локомоций, положительно отражающихся на динамике физического развития и подготовленности занимающихся.

Список литературы Эффективность методики развития координационных способностей детей 5-6 лет с нарушением зрения

- Волобуева И.А. Физиологическое обоснование влияния тренинга позной устойчивости на уровень внимания и импульсивности у детей первого детства: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.03. 01/И.А. Волобуева; -Краснодар, 2010. -25 с.

- Зайцев А. А. Теория и практика тренировки устойчивости человека к укачиванию. Монография. -Калининград: КГТУ, 1999, -118 с.

- Ильин Е. П. Психомоторная организация человека: Учебник для ВУЗов,-СПб.: Питер, 2007 -543 с.

- Каль М. Воспитание функции равновесия.//Теория и практика физической культуры. -2005. -№3. с.62-63.

- Лях В.И. Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М: Тера Спорт, 2000, с 192.

- Милюкова И.В. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик/И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова, под общ., ред. про. д-ра мед. наук Т.А. Евдокимовой. -М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. -991 с.

- Мишин М.А. Психомоторное развитие детей с нарушением зрения.//Физическое воспитание детей с нарушением зрения в детском саду и начальной школе. -2003. -№4. с. 48-68.

- Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/Н.Г. Озолин. -М.: ООО «Издательство АСТ». 2002. -864с.

- Руденко С.А. Развитие способности к равновесию у детей 6-7 лет: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00. 04/С.А. Руденко; -СПб, 1999. -25 с.

- Салтымакова Л.П. Нетрадиционные средства в развитии статического и динамического равновесия у дошкольников с общим недоразвитием речи: Автореф. дис. канд. пед. наук. -Омск, 2005. -25 с.