Эффективность неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости при устранении первичных и вторичных дефектов нижней челюсти

Автор: Жаныбай уулу Амантур, Ешиев А.М., Мамажакып уулу Жаныбай

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты восстановления костных дефектов нижней челюсти с нарушением её непрерывности методом костной пластики с использованием неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости (АТГПК). Цель исследования – провести клиническую оценку эффективности и определить оптимальные хирургические подходы при применении АТГПК у пациентов с первичными и вторичными дефектами различной локализации и протяжённости. В рамках исследования проведён ретроспективный анализ историй болезни 32 пациентов (12 мужчин и 20 женщин в возрасте от 21 до 67 лет), находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной объединённой клинической больницы в 2015-2018 гг. Оценивались локализация дефекта, причины его возникновения, морфологический тип и конструкция трансплантата (моноили бикортикальный; моноблочный или многоблочный), хирургические аспекты выполнения операции, а также ближайшие и отдалённые результаты лечения. По итогам выполненного исследования получены следующие результаты: первичные дефекты устранены у 23 пациентов (71,9%), вторичные – у 6 (18,8%); первичное приживление трансплантата достигнуто у 28 пациентов (87,5%), частичная резорбция отмечена в 3 случаях (9,4%), полное отторжение – в 1 случае (3,1%); средний срок формирования костного регенерата составил 4,5 ± 0,8 месяца; полное восстановление жевательной функции зафиксировано у 24 пациентов (75,0%), удовлетворительное – у 6 (18,8%), частичное – у 2 (6,2%). Таким образом, использование неваскуляризированного АТГПК является надёжным и высокоэффективным методом реконструкции костных дефектов нижней челюсти. Данный подход позволил достичь хорошие положительных функциональных и эстетических результатов в 95,7% случаев, в удовлетворительное 4,3%, что подтверждает его целесообразность и высокую надёжность при лечении пациентов с подобной патологией.

Нижняя челюсть, костная пластика, неваскуляризированный аутотрансплантат, гребень подвздошной кости, реконструктивная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/170210879

IDR: 170210879 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-204-213

Текст научной статьи Эффективность неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости при устранении первичных и вторичных дефектов нижней челюсти

Пластическая реконструкция дефектов нижней челюсти с восстановлением её непрерывности остаётся одной из ключевых и наиболее сложных задач современной челюстно-лицевой хирургии. Подобные дефекты, как правило, формируются вследствие тяжёлых травматических повреждений (огнестрельных и неогнестрельных), а также после резекций значительных участков кости, выполняемых по поводу распространённых доброкачественных, злокачественных и опухолеподобных процессов. Ещё одной распространённой причиной является хронический диффузный остеомиелит, приводящий к образованию крупных секвестров [1, 2].

В клинической практике для замещения таких дефектов применяются как неваскуляризированные, так и реваскуляризированные аутотрансплантаты, заготовленные из различных донорских зон - гребня подвздошной кости, рёбер, лопатки, а также большой или малой берцовой кости [3, 4]. В течение длительного времени основным материалом для реконструкции нижней челюсти после её резекции оставались аутогенные или аллогенные костные трансплантаты, лишённые кровоснабжения. За этот период были детально разработаны хирургические методики, уточнены показания к их применению и накоплен значительный клинический опыт [5, 6].

Неваскуляризированный аутотрансплантат из гребня подвздошной кости (АТГПК) по морфологическим характеристикам относится к кортикально-губчатому типу с преобладанием губчатого костного компонента. Такая структура обусловливает выраженные остеогенные, остеоиндуктивные и остеокондуктив-ные свойства трансплантата, что обеспечивает высокую биологическую активность в условиях костной регенерации [7]. В ряде исследований были подробно проанализированы ключевые хирургические аспекты применения неваскуляризированных АТГПК, а также оценены клинические результаты костной пластики нижней челюсти с восстановлением её непрерывности, выполненной с использованием данного вида трансплантата.

Тем не менее, проблема полноценного восстановления нижней челюсти остаётся актуальной, особенно в случаях обширных дефектов, сочетающихся с дефицитом мягкотканных структур. В подобных клинических ситуациях задачи комплексного восстановления формы и функции челюсти до настоящего времени не имеют окончательного решения, что определяет необходимость дальнейших исследований и совершенствования существующих хирургических подходов [8-11].

В последние десятилетия принципиально новые перспективы реконструкции обширных дефектов нижней челюсти, сопровождающихся дефицитом мягких тканей, были открыты благодаря внедрению методик реваскуляризации костных аутотрансплантатов в реципи-ентной зоне с использованием микрохирургической техники. Применение микроанастомозов между сосудистыми структурами трансплантата и тканями реципиента позволило обеспечить полноценное кровоснабжение пересаженного фрагмента, что значительно повысило его выживаемость, улучшило функциональные и эстетические результаты, а также расширило показания к проведению реконструктивных вмешательств при сложных клинических ситуациях [12-15].

Цель исследования, на основании клинического анализа результатов костной пластики нижней челюсти с использованием неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости (АТГПК) обосновать эффективность и определить оптимальные хирургические подходы к восстановле- нию её непрерывности при первичных и вторичных дефектах различной локализации и протяжённости.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа архивных данных отделения челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной объединённой клинической больницы за период с 2016 по 2020 гг. В выборку включены взрослые пациенты, которым по клиническим показаниям была проведена костная пластика нижней челюсти с восстановлением её непрерывности с использованием неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости (АТГПК).

Анализ проводился с учётом хирургических аспектов и результатов лечения в зависимости от характера и локализации дефекта нижней челюсти, а также варианта применённой костной пластики. При оценке хирургических особенностей использования АТГПК учитывали: наличие в отмоделированном трансплантате одной или двух кортикальных поверхностей (монокортикального или бикор-тикального типа); количество костных сегментов, из которых формировался трансплантат (моноблочный - из одного цельного фрагмента, либо многоблочный - из двух и более фрагментов подвздошной кости).

За указанный период в отделении было прооперировано 23 пациента, из них 12 (52,2%) мужчин в возрасте от 15 до 46 лет и 11 (47,8%) женщин в возрасте от 19 до 58 лет.

У всех пациентов, подлежащих резекции нижней челюсти, диагноз был предварительно подтверждён морфологически на основании трепанобиопсии патологического очага, при необходимости с пересмотром гистологических препаратов в морфологической лаборатории онкологического диспансера.

Для уточнения локализации и распространённости патологического процесса, определения объёма резекции и выбора метода костной пластики всем пациентам дооперационно проводили рентгенологическое обследование, включая рентгенокомпьютерную томографию с трёхмерной реконструкцией челюстнолицевой области.

Статистическая обработка данных. Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу с использованием пакета программ Statistica 13.0. Стьюдента при нор- мальном распределении и критерия Манна– Уитни при его нарушении. Для анализа категориальных переменных применяли критерий χ² Пирсона или точный критерий Фишера. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.

Результаты исследования

Характеристика и локализация первичных и вторичных дефектов нижней челюсти с нарушением её непрерывности у пациентов, которым была выполнена костная пластика с применением неваскуляризированного аутотрансплантата из гребня подвздошной кости (АТГПК) представлена в таблицы 1.

Таблица 1. Характеристика и локализация дефектов нижней челюсти с нарушением ее непрерывности у пациентов, которым была проведена костная пластика с помощью неваскуляризированного АТГПК

|

Характеристика и локализация дефектов нижней челюсти с нарушением непрерывности нижнечелюстной кости |

Количество пациентов, абс. (% от общего числа) |

|

Первичные костные дефекты |

21 (91,3%) |

|

После резекции кости в области фронтального (подбородочного) и бокового отделов тела нижней челюсти по поводу доброкачественной опухоли или опухолеподобного процесса(адамантиномы) |

16 (69,7%) |

|

После резекции кости в области бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти без экзартикуляции суставной головки мыщелкового отростка по поводу доброкачественной опухоли (адамантиномы) |

5 (21,7%) |

|

Вторичные костные дефекты |

2 (8,6%) |

|

После резекции кости в области бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти без экзартикуляции суставной головки мыщелкового отростка по поводу доброкачественной опухоли (адамантиномы). |

1 (4,3%) |

|

После огнестрельного ранения в области бокового отделов тела нижней челюсти |

1 (4,3%) |

Исходя таблицы 1, первичные дефекты устранялись у 21 (91,3%) пациентов. Наиболее частыми показаниями к реконструкции являлись: резекция нижней челюсти по поводу адамантиномы - у 16 больных (69,7%), центральной остеобластокластомы - у 3 пациентов (13,1%) и фиброзной остеодисплазии -у 2 (8,6%) случаев.

Вторичные дефекты нижней челюсти устранены у 2(8,6%) пациентов. В 1 случаях (4,3%) реконструкцию выполняли после ранее проведённой (более чем за 3 года до настоящего вмешательства) резекции нижней челюсти по поводу доброкачественной опухоли (адамантиномы) дефект было восстановлена аутотрасплантант из ребра и последующего отторжения первичного реберного трансплантата. У 1 пациентов (4,3%) вторичные дефекты были следствием огнестрельного ранения тела нижней челюсти.

Забор АТГПК проводился под назотрахеальным наркозом с адекватным восполнением объёма кровопотери. Для сокращения продолжительности операции применялась тактика одновременной работы двух бригад челюстно-лицевых хирургов: одна осуществляла вмешательство в реципиентной зоне, другая - в донорской зоне.

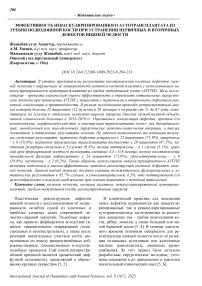

Забор трансплантата выполнялся с учётом трёхмерных размеров дефекта и необходимого запаса тканей для последующей моделировки. Основные этапы забора бикортикаль-ного АТГПК включали: аккуратную отслойку надкостницы и апоневроза мышцы бедра при скелетировании кости; использование низкоскоростных режимов работы бормашины или физиодиспенсера с постоянным охлаждением; выполнение гемостаза на поверхности губчатого вещества оставшейся подвздошной кости преимущественно костными опилками, а не воском; тщательное ушивание надкостницы и апоневроза мышцы бедра в донорской зоне (рис. 1).

Рис. 1. Оперативный доступ в проекции подвздошной кости

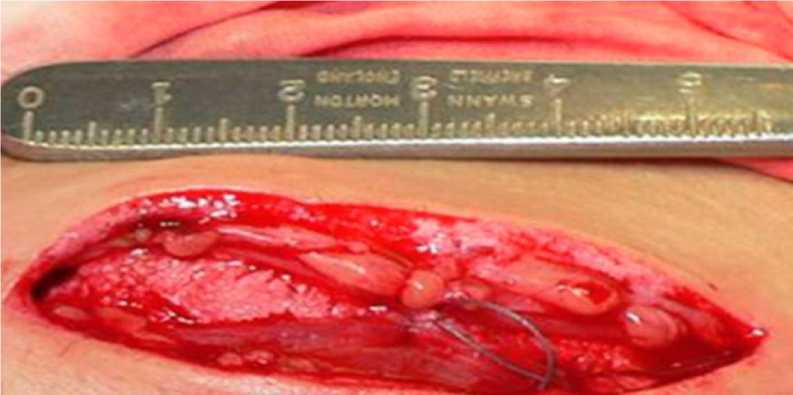

Рис. 2. Скелетирован гребень подвздошной кости

Рис. 3. Трансплантат с бикортикальным слоем

Рис. 4. Гемостаз губчатой поверхности подвздошной кости после забора трансплантата

Рис. 5. Ушивание надкостницы в донорской зоне

Рис. 6. Зашитая рана в донорской зоне

В раннем послеоперационном периоде у подавляющего большинства пациентов отмечено благоприятное течение раневого процес- са как в реципиентной, так и в донорской зоне. Раны характеризовались чистыми краями, умеренной серозной или серозно- геморрагической инфильтрацией тканей в пределах физиологической нормы и постепенным формированием грануляционной ткани с последующей эпителизацией.

В области реципиента у большинства пациентов наблюдалось адекватное приживление трансплантата с сохранением его стабильного положения и отсутствием признаков воспалительной инфильтрации, нагноения или некротических изменений. Отёчность мягких тканей, возникавшая в первые 3-5 суток после вмешательства, носила транзитор-ный характер и регрессировала на фоне стандартной противоотёчной и противовоспалительной терапии. Болезненные ощущения умеренной интенсивности купировались назначением нестероидных противовоспалительных средств и, при необходимости, анальгетиков.

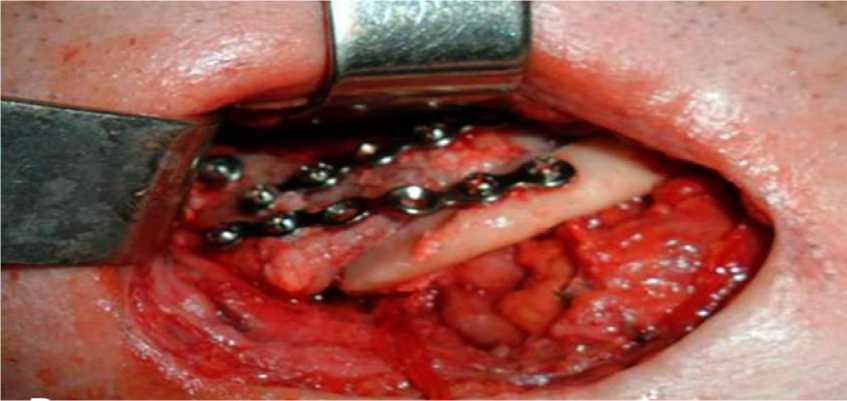

Рис. 7. Предоперационная ортопантомограмма

Рис. 8. Отмоделированные два блока монокортикально-губчатого (расщепленного) транс- плантата из гребня подвздошной кости зафиксированы между собой, к реплантированной су- ставной головке и к краю дефекта системой минипластин из титана с восстановлением непре- рывности нижнее челюстной кости

Рис. 9. Послеоперационная контрольная рентгенограмма в прямой проекции зоны восстановленных отделов нижней челюсти с реплантированной суставной головкой ВНЧС

Рис. 10. Послеоперационная контрольная ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней челюсти с реплантированной суставной головкой ВНЧС

В донорской зоне (область гребня подвздошной кости) отмечалось постепенное восстановление целостности мягких тканей с формированием полноценного послеоперационного рубца. В первые дни после вмешательства наблюдались локальная гиперемия и отёк, не сопровождавшиеся признаками инфекционно-воспалительного процесса. У ряда пациентов регистрировался кратковременный дискомфорт при ходьбе и движении в тазо- бедренном суставе, который полностью исчезал в течение 10-14 суток. Нарушений походки или стойких функциональных ограничений не зафиксировано.

Таким образом, ранний послеоперационный период у большинства пациентов протекал без выраженных осложнений, что свидетельствует о высокой травматологической безопасности применяемой методики и её хорошей переносимости.

Таблица 2. Характеристика пациентов и результаты лечения