Эффективность применения лизата богатой тромбоцитами плазмы (БОТП) у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости

Автор: Титов Р.С., Файн А.М., Пономарв И.Н., Борокова Н.В., Мажорова И.И., Хамидова Л.Т., Евграфов П.Г., Ваза А.Ю., Скуратовская К.И.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют до 75 % всех переломов плечевой кости у пациентов старше 60 лет. Количество таких пациентов постоянно растёт, однако нет единых взглядов на тактику лечения данной травмы.Цель: определить эффективность применения лизата обогащённой тромбоцитами плазмы у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости.Объект и методы. Проведено рандомизированное проспективное исследование, позволяющее оценить эффективность интраоперационного применения обогащённой тромбоцитами плазмы при остеосинтезе перелома проксимального отдела плечевой кости. Все оперируемые пациенты (n = 34) были распределены на три группы. В первую группу (основная 1) вошли пациенты, которым в конце оперативного вмешательства вводили лизат обогащённой тромбоцитами плазмы - 13 человек; во вторую (основная 2) - пациенты, у которых использовали богатую тромбоцитами плазму на 14 день от момента оперативного вмешательства, в третью (группа сравнения) - вошли пациенты, у которых лизат обогащённой тромбоцитами плазмы не применяли. Для объективизации влияния обогащённой тромбоцитами плазмы применяли ультразвуковой метод исследования.Результаты. При межгрупповом сравнении в разные сроки от операции показано, что в основной группе 1, которым богатую тромбоцитами плазму начинали интраоперационно, относительная толщина надостной мышцы на стороне операции была значимо ниже, чем в других группах. При сопоставлении результатов в группе сравнения и в основной группе 2 (которым лизат обогащённой тромбоцитами плазмы вводили на 14 сутки) относительная толщина надостной мышцы на стороне операции через 1 месяц и через 1,5-2,5 месяца от операции значимо не отличалась.Выводы. Интраоперационное применение обогащённой тромбоцитами плазмы позволяет снизить воспалительные изменения в сухожилиях надостной и подлопаточной мышц, что достоверно подтверждено данными ультразвукового исследования.

Перелом проксимального отдела плечевой кости, оперативное лечение, остеосинтез плечевой кости, обогащённая тромбоцитами плазма

Короткий адрес: https://sciup.org/143182963

IDR: 143182963 | УДК: 616.77.42/.43-001.5-089.15 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.2.CLIN.2

Текст научной статьи Эффективность применения лизата богатой тромбоцитами плазмы (БОТП) у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ORIGINAL ARTICLE УДК 616.77.42/.43-001.5-089.15

Competing interest. The authors declare no conflict of interest.

Financing. The study was carried out with the support of the Autonomous Non-profit Organization "Moscow Center for Innovative Technologies in Healthcare", Agreement No. 1603-22/23.

Compliance with ethical principles. The authors confirm that they respect the rights of the people participated in the study, including obtaining informed consent when it is necessary.

Cite as: Titov R.S., Fayn A.M., Ponomarev I.N., Borovkova N.V., Mazhorova I.I., Khamidova L.T., Evgrafov P.G., Vaza A.Yu., Skuratovskaya K.I. Efficacy of using platelet rich plasma lysate in treatment patients with proximal humerus fracture. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2024;14(2):52–59.

Актуальность

Переломы проксимального отдела плечевой кости (ППОПК) составляют до 75 % всех переломов плечевой кости у пациентов старше 60 лет, при этом у женщин они встречаются в 2–3 раза чаще, чем у мужчин и занимают 3-е место по частоте, составляя около 5–7 % от всех переломов у взрослых пациентов [1, 2]. ППОПК оказывают сильное влияние на функцию конечности в ближайшем и отдалённом периодах. Количество таких пациентов постоянно растёт, особенно в старших возрастных группах [3, 4]. Нет единых взглядов на тактику лечения данной травмы, что связано с большим разнообразием переломов и возможных методов их лечения [5–7]. В настоящее время существует много способов фиксации отломков при ППОПК, однако нет определённого алгоритма действий, который позволил бы добиться чёткой анатомической репозиции при любом типе перелома [8–11]. Реабилитация после тяжёлых переломов является трудной задачей в связи с длительно сохраняющимся болевым синдромом. Для облегчения послеоперационного периода используют различные способы: физиотерапевтические процедуры, курсовой приём нестеро-диных противовоспалительных препаратов.

Тромбоциты человека содержат большой объём биологически активных веществ, включая факторы роста и дифференцировки клеток, цитокины, ангио- генные факторы, и способны стимулировать многие репаративные процессы [12–19]. Исходным материалом для получения биопрепаратов выступает богатая тромбоцитами плазма (БоТП), полученная из аутологичной венозной крови пациента. При этом отсутствует стандартная методика получения БоТП для клинического применения. Одной из распространённых форм препарата на основе тромбоцитов человека являются тромбоцитарные лизаты. Тромбоцитарные лизаты получают путём разрушения аутологичных тромбоцитов пациента при низких или ультранизких температурах [14, 20, 21], они могут быть приготовлены из образцов с очень высоким содержанием тромбоцитов, что позволяет получать препараты, насыщенные ростовыми факторами.

Цель работы: определить эффективность применения лизата обогащённой тромбоцитами плазмы у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости.

Объект и методы

Нами было проведено рандомизированное проспективное исследование, позволяющее оценить эффективность интраоперационного применения обогащённой тромбоцитами плазмы при остеосинтезе ППОПК. Все оперируемые пациенты (n = 34) были распределены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту и характеру перелома (табл. 1).

Таблица 1. Распределение пациентов в группах по полу и возрасту

Table 1. Distribution of patients in groups by gender and age

|

Признак |

Группа |

Статистическая значимость* |

||

|

основная 1 (n = 13) |

основная 2 (n = 6) |

сравнения (n = 15) |

||

|

Пол (процент женщин) |

9/13 (69,2 %) |

6/6 (100,0 %) |

13/15 (86,7 %) |

0,221 |

|

Возраст (M, (25–75 процентиль)) |

62 (650–65) |

64 (52–68) |

66 (55–69) |

0,441 |

Примечание: * – критерий Хи-квадрат.

В первую группу (основная 1) вошли пациенты, которым в конце оперативного вмешательства вводили лизат БоТП – 13 человек; во вторую (основная 2) – пациенты, у которых использовали БоТП на 14 день от момента оперативного вмешательства; в третью (группа сравнения) вошли пациенты, у которых лизат БоТП не применяли. Оперативное лечение пациентов всех групп проводилось по разработанной нами методике (Патент РФ 2712298 от 28.01.2020). Для объективизации влияния БоТП мы применили ультразвуковой метод исследования (УЗИ). Оценку ультразвуковых параметров проводили через 14 дней, через 1 месяц и через 1,5–2,5 месяца после операции.

Методика оперативного вмешательства

Оперативное лечение производили в первые 4–5 дней после травмы под проводниковой анестезией в положении пациента лёжа на спине. Использовали стандартный дельто-пекторальный доступ. Поочерёдно прошивали сухожилия мышц вращающей манжеты плеча (ВМП) нерассасывающимися нитями (Терилен 5, FiberWire 2 и др.). Сухожилие подлопаточной мышцы прошивали первым, вторым прошивали сухожилие надостной мышцы, третьим – сухожилие подостной мышцы. Далее поочерёдно продевали нити, идущие от сухожилий ВМП через соответствующие отверстия в пластине для проксимального отдела плечевой кости. Пластину позиционировали по проксимальному отделу плечевой кости и фиксировали центральной спицей, а далее – винтами. Проведя проксимальные винты, фиксировали пластину к диафизу кости через овальное отверстие кортикальным винтом 3,5 мм. Следующим этапом производили затягивание и фиксацию нитей к пластине, удаляли центральную спицу и устанавливали дополнительные винты.

Пациентам основной группы 1 в конце операции после тщательного гемостаза проводили инфильтрацию сухожилий мышц вращающей манжеты плеча и насыщение зоны перелома лизатом БоТП.

Методика изготовления БоТП

Лизат аутологичной БоТП изготавливали по оригинальной технологии [22]. Для этого накануне операции у каждого пациента с сохранением стерильности забирали из кубитальной вены 36–40 мл крови в вакуумные пробирки с антикоагулянтом EDTA. Забранную кровь разделяли на компоненты путём центрифугирования пробирок в течение 5 минут с ускорением 300g. Затем всю супернатантную плазму с тромбоцитами аккуратно, с сохранением стерильности, пипеткой отбирали из вакуумных пробирок и переносили в новые стерильные центрифужные пробирки типа Falcon. Далее, для концентрирования тромбоцитов, образцы центрифугировали 17 минут с ускорением 700g. Обеднённую тромбоцитами плазму аккуратно отбирали из центрифужных пробирок таким образом, чтобы с осадком клеток она осталась в количестве, равном 1/10 исходного объёма крови. В оставшейся плазме пипеткой ресуспендировали тромбоциты. В результате получали суспензию с концентрацией тромбоцитов более 1000×109/л (БоТП). Для лизиса клеток БоТП быстро замораживали до –40 °С и медленно размораживали при +2–4 °С. Разрушенные клетки осаждали жёстким центрифугированием, полученный бесклеточный супернатант, насыщенный ростовыми факторами из тромбоцитов, передавали для клинического применения.

Ультразвуковое исследование плечевого сустава

С помощью УЗИ выявляли признаки, которые позволили определить причины ограничения движений в плечевом суставе в послеоперационном периоде, а также провести анализ среди пациентов, у которых использовали БоТП, и группой сравнения. Вычисляли корреляцию полученных результатов с клинической картиной в данных группах. УЗИ выполняли на аппаратах Epiq 5, Epiq 7 (Philips, США) линейными датчиками с частотой 5–12 и 4–18 МГц в серошкальном режиме сканирования, импульсноволновой, цветовой и энергетической допплерографии. Для получения оптимальных ультразвуковых изображений сухожилий и мышц осмотр проводили полипозиционно в пяти проекциях по стандартной методике с измерением толщины и оценкой структуры сухожилий мышц вращающей манжеты плеча: надостной, подостной и подлопаточной, а также сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча [23]. Всем пациентам выполняли билатеральное исследование суставов с оценкой подвижности при функциональных пробах.

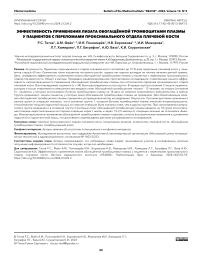

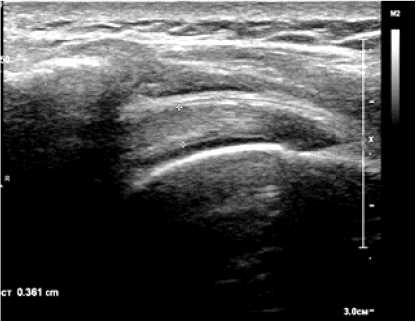

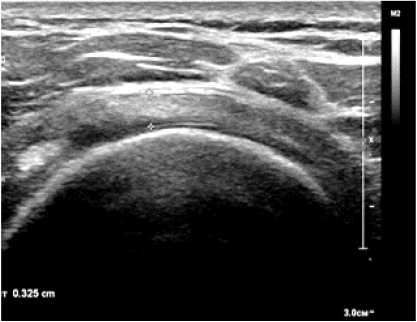

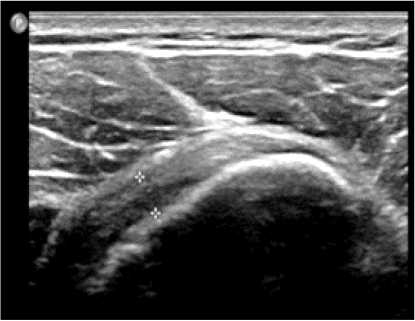

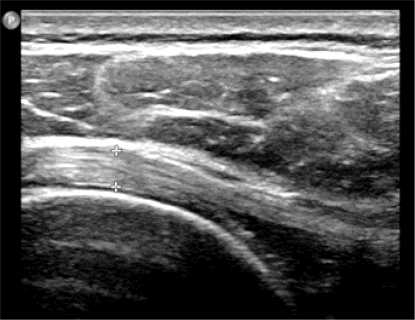

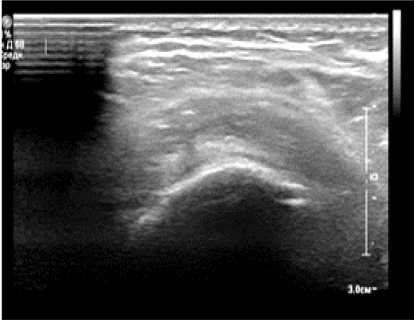

Сухожилие надостной мышцы исследовали в продольном (коронарном) срезе и поперечном срезе (рис. 1), сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча – в поперечном и продольном срезе (рис. 2), сухожилие подостной мышцы и сухожилие подлопаточной мышцы – в поперечном срезе (рис. 3).

A

Б

А

Рисунок 1. Эхограмма: А – сухожилие надостной мышцы в коронарной плоскости; Б – сухожилие надостной мышцы в поперечной плоскости

Figure 1. Echogram: A – tendon of the supraspinatus muscle in the coronary plane; Б – tendon of the supraspinatus muscle in the transverse plane

Б

Рисунок 2. Исследование сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча в поперечной плоскости: А – установка датчика; Б – эхограмма Figure 2. Examination of the tendon of the long head of the double-headed shoulder muscle in the transverse plane: A – installation of the sensor;

Б – echogram

A

Б

Рисунок 3. Эхограммы: А – сухожилие подлопаточной мышцы; Б – сухожилие подостной мышцы

Figure 3. Echograms: A – the tendon of the scapular muscle; Б – the tendon of the subcostal muscle

Исследование проводили билатерально для сравнения со здоровой стороной, так как у каждого пациента толщина сухожилий вращающей манжеты плеча была различной ввиду конституциональных особенностей, возраста и двигательной активности.

К особенностям УЗИ сухожилий вращающей манжеты плеча у пациентов с переломами проксимального отдела и головки плечевой кости в послеоперационном периоде относили следующие факторы.

Стабилизация костных отломков (за счёт метал-лофиксаторов или образования костной мозоли), а также уменьшения болевого синдрома создаёт условия для оптимального выведения всех необходимых структур для их исследования ультразвуком.

Уменьшение болевого синдрома, уменьшение отёка, рассасывание гематом улучшает возможности визуализации мягкотканных образований.

Большое значение приобретает оценка данных УЗИ в динамике и их сопоставление с клинической картиной.

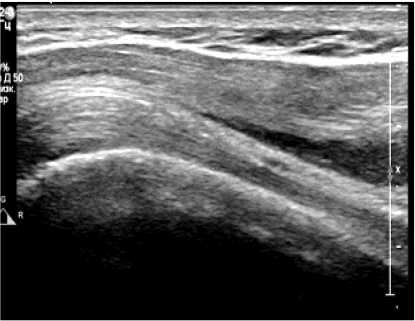

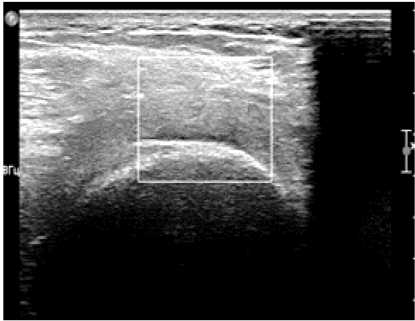

Производили оценку толщины сухожилий, эхогенность, однородность структуры, расположение нитей в структуре вращающей манжеты плеча у оперированных пациентов, наличие или отсутствие кровотока при цветовом допплеровском картировании (рис. 4) и энергетической допплерографии, наличие или отсутствие жидкостного содержимого в субакромиальной и субдельтовидной сумке.

A

Рисунок 4. Эхограммы: А – поперечное сканирование сухожилия надостной мышцы. Отмечается снижение его эхогенности и неоднородность структуры; Б – наличие васкуляризации в структуре сухожилия надостной мышцы

Figure 4. Echograms: A – transverse scan of the supraspinatus tendon. There is a decrease in its echogenicity and heterogeneity of the structure; Б – the presence of vascularization in the structure of the supraspinatus tendon

Б

Первичное исследование выполняли на 14-е сутки после операции, повторное – через 1 месяц, третье – через 1,5–2,5 месяца от момента операции. Пациентам группы сравнения, которым не вводили БоТП, на 14 сутки после операции УЗИ не выполняли. Таким образом, пациентам с БоТП выполнили по 3 исследования, пациентам без БоТП – по 2 исследования.

Результаты УЗИ сопоставляли с данными клиникоинструментальных исследований (клинический осмотр, ВАШ-шкала, компьютерная томография и определение угла отведения конечности). Стоит отметить, что магнитно-резонансная томография является ведущим методом диагностики структур плечевого сустава, однако у пациентов после металлоостеосинтеза бывает не всегда информативной ввиду наличия фиксаторов, поэтому предпочтение отдавали именно УЗИ.

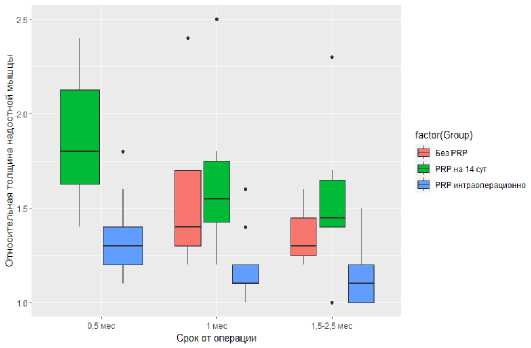

Результаты

При межгрупповом сравнении в разные сроки от операции показано, что в основная группе 1, которым БоТП начинали интраоперационно, относительная толщина надостной мышцы на стороне операции была значимо ниже, чем в других группах, и эта тенденция сохранялась на протяжении всех трёх исследований.

Любопытно, что при попарном сравнении в группе пациентов без БоТП и у пациентов основной группы 2 (которым БоТП вводили на 14 сутки) относительная толщина надостной мышцы на стороне операции через 1 месяц и через 1,5–2,5 месяца от операции значимо не отличалась. Более того, при третьем УЗИ наметилась тенденция к более быстрому восстановлению толщины надостной мышцы в группе сравнения, однако тенденция эта не достигала уровня статистической значимости (табл. 2). Это может свидетельствовать о важности как можно более раннего начала введения БоТП, т.е. непосредственно в момент операции.

Таблица 2. Изменение относительной толщины надостной мышцы в динамике у пациентов исследуемых групп

Table 2. Changes in the relative thickness of the supraspinatus muscle in dynamics in patients of the studied groups

|

Период |

Группа |

||

|

исследования после операции |

основная 1 (n = 13) |

основная 2 (n = 6) |

сравнения (n = 15) |

|

14-е сутки |

1,3 (1,2–1,4) (1,1–1,8)* |

1,8 (1,6–2,3) (1,4–2,4)* |

– |

|

1 месяц |

1,1 (1,1–1,2) (1,0–1,6)* |

1,5 (1,3–1.9) (1,2–2,5)* |

1,4 (1,3–1,7) (1,1–1,8) |

|

1,5-2,5 месяца |

1,1 (1,0–1,2) (1,0–1,5)* |

1,5 (1,3–1,9) (1,0–2,3)* |

1,3 (1,2–1,5) (1,2–1,6) |

Примечание: * – критерий Краскала – Уолиса для независимых выборок, p < 0,05; формат – Медиана (25–75 процентиль) (минимум-максимум)

При анализе изменения относительной толщины надостной мышцы в динамике отмечена статистически значимая тенденция к уменьшению отёка мышцы от первого ко второму УЗИ только у пациентов 1 основной группы (ранговый дисперсионный анализ Фридмана, p < 0,001), с дальнейшей стабилизацией показателя при третьем исследовании (рис. 5).

При анализе качественных признаков выясняли, что у пациентов группы Основная 1 с первого УЗИ регистрировали нормализацию эхогенности и эхоструктуры сухожилия надостной мышцы, снижение патологической васкуляризации по сравнению с пациентами других групп (критерий хи-квадрат, p < 0,05), а также нормализацию эхогенности (эхогенность становилась сопоставимой с контралатеральной стороной).

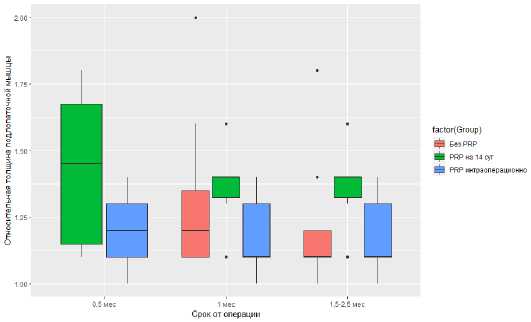

Динамика изменения сухожилий подлопаточной мышцы была аналогичная надостной (рис. 6).

При исследовании в динамике нами не была выявлена достоверная разница изменений в сухожилии подостной мышцы, которое практически никогда не было утолщено в послеоперационном периоде, сухожилие двуглавой мышцы плеча в некоторых случаях было утолщено, однако, данные эти не достигали статистической значимости (p < 0,41). Воспалительные изменения в сухожилиях мышц вращающей манжеты плеча (и особенно надостной мышцы) коррелировали с болевым синдромом. С уменьшением отёка и васкуляризации сухожилия у пациентов снижался болевой синдром, и они отмечали меньший бал по ВАШ, что в свою очередь приводило к увеличению амплитуды движений в плечевом суставе.

Заключение

Таким образом интраоперационное применение БоТП позволяет снизить воспалительные изменения в сухожилиях надостной и подлопаточной мышц, что достоверно подтверждено данными УЗИ.

Данные изменения коррелируют с клиническими данными (динамикой болевого синдрома и амплитудой движений в плечевом суставе). Важное клиническое значение имеет как можно более раннее (интраоперационное) применение БоТП.

Рисунок 5. Изменение относительной толщины надостной мышцы в динамике у пациентов исследуемых групп

Figure 5. Changes in the relative thickness of the supraspinatus muscle in dynamics in patients of the studied groups

Рисунок 6. Изменение относительной толщины подлопаточной мышцы в динамике у пациентов исследуемых групп

Figure 6. Changes in the relative thickness of the scapular muscle in dynamics in patients of the studied groups

Список литературы Эффективность применения лизата богатой тромбоцитами плазмы (БОТП) у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости

- Ломтатидзе Е.Ш., Ломтатидзе В.Е., Поцелуйко С.В., Торопов Е.А. Анализ функциональных результатов внутреннего остеосинтеза при переломах проксимального отдела плечевой кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2003;(3):62-66. Lomtatidze ESh, Lomtatidze VE, Posteluyko SV, Toropov EA. Analysis of functional outcomes in inner osteosynthesis for proximal humerus fractures. N.N.Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2003;(3):62-66. (In Russ).

- Казаев С.Я., Ситник А.А. Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости. Медицинский журнал. 2005;13(3):63-66. Kaza-yev SYA, Sitnik AA. Management of proximal humeral fractures. Meditsinskiyzhurnal. 2005;1 3(3): 63-66. (In Russ).

- Palvanen M, Kannus P, Niemi S, Parkkari J. Update in the epidemiology of proximal humeral fractures. Clin Orthop Relat Res. 2006;442:87-92. PMID: 16394745 https://doi.org/10.1097/01.blo.0000194672.79634.78

- Song JQ, Deng XF, Wang YM, Wang XB, Li X, Yu B. Operative vs. nonoperative treatment for comminuted proximal humeral fractures in elderly patients: a current meta-analysis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(4):345-353. PMID: 26312459 https://doi.org/10.3944/A0TT.2015.14.0451

- Handoll HH, Ollivere BJ. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2010; CD000434. PMID: 23235575 https://doi.org/10.1002/14651858.CD000434

- Burkhart KJ, Dietz SO, Bastian L, Thelen U, Hoffmann R, Müller LP. The treatment of proximal humeral fracture in adults. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(35-36):591-597. PMID: 24078839 https://doi.org/10.3238/arztebl.2013.0591

- Boudard G, Pomares G, Milin L, Lemonnier I, Coudane H, Mainard D, et al. Locking plate fixation versus antegrade nailing of 3- and 4-part proximal humerus fractures in patients without osteoporosis. Comparative retrospective study of 63 cases. Orthop Traumatol Surg Res. 2014;100(8):91 7-924. PMID: 25453929 https://doi.org/10.1016/j.otsr.2014.09.021

- Sudkamp N, Bayer J, Hepp P, Voigt C, Oestern H, Kääb M, et al. Open reduction and internal fixation of proximal humeral fractures with use of the locking proximal humerus plate. Results of a prospective, multicenter, observational study. J Bone Joint Surg Am. 2009;91(6):1320-1328. PMID: 19487508 https://doi.org/10.2106/JBJS.H.00006

- Schulte LM., Matteini LE., Neviaser RJ. Proximal periarticular locking plates in proximal humeral fractures: functional outcomes. J Shoulder Elbow Surg. 2011;20(8): 1234-1240. PMID: 21420322 https://doi.org/1 0.101 6/j.jse.2010.12.015

- Besch L, Daniels-Wredenhagen M, Mueller M, Varoga D, Hilgert RE, Seekamp A. Hemiarthroplasty of the shoulder after four-part fracture of the humeral head: a long-term analysis of 34 cases. J Trauma. 2009;66(1):211-214. PMID: 24078839 https://doi.org/10.3238/arztebl.2013.0591

- Agudelo J, Schürmann M, Stahel P, Helwig P, Morgan SJ, Zechel W, et al. Analysis of efficacy and failure in proximal humerus fractures treated with locking plates. J Orthop Trauma. 2007;21(10):676-681. PMID: 17986883 https://doi.org/10.1097/B0T.0b013e31815bb09d

- Мазуров А.В. Физиология и патология тромбоцитов. Москва: Литерра; 2011:248. Mazurov AV. Fiziologia i patologia trombozitov. Moscow: Literra;2011:248.

- Golebiewska EM., Poole AW. Secrets of platelet exocytosis - what do we really know about platelet secretion mechanisms? Br J Haematol. 2014;165(2):204-216. PMID: 24588354 https://doi.org/10.1111/bjh.12682

- Klatte-Schulz F, Schmidt T, Uckert M, Scheffler S, Kalus U, Rojewski M, et al. Comparative Analysis of Different Platelet Lysates and Platelet Rich Preparations to Stimulate Tendon Cell Biology: An In Vitro Study. Int J Mol Sci. 2018;19(1):212. PMID: 29320421 https://doi.org/10.3390/ijms19010212

- Malhotra A, Pelletier M, Oliver R, Christou C, Walsh WR. Platelet-rich plasma and bone defect healing. Tissue Eng Part A. 2014;20(19-20):2614-2633. PMID: 24666439 https://doi.org/10.1089/ten.TEA.2013.0737

- Rothenberg JB, Godha K, Civitarese DM, Malanga G, Singh JR, Panero A, et al. Pain and functional outcomes of the sacroiliac joint after platelet-rich plasma injection: a descriptive review. Regen Med. 2021 ;16(1):87-100. PMID: 33533657 https://doi.org/10.2217/rme-2020-0110

- Santhakumar M, Yayathi S, Retnakumari N. А clinicoradiographic comparison of the effects of platelet-rich fibrin gel and platelet-rich fibrin membrane as scaffolds in the apexification treatment of young permanent teeth. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2018;36(1):65-70. PMID: 29607842 https://doi.org/10.4103/JISPPD.JISPPD_180_17

- Slaninka I, Fibir A, Kaska M. Use of autologous platelet-rich plasma in healing skin graft donor sites. J Wound Care. 2020;29(1):36-41. PMID: 31930949 https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.1.36

- Wang D, Jiang H, Wang S, Zhang H, Zhao L, Peng T, et al. Construction of tissue-engineered bone using a bioreactor and platelet-rich plasma. Exp Ther Med. 2014;8(2):413-418. PMID: 25009593 https://doi.org/10.3892/etm.2014.1774

- Калмыкова Н.В., Скоробогатая Е.В., Берестовой М.А., Кругляков П.В., Эстрина М.А., Афанасьев Б.В., и др. Сравнительная характеристика тромбоцитарных лизатов от разных доноров. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2011;(2):114—11 7. Kalmykova NV, Skorobogataza EV, Berestovoz MA, Kruglzakov PV, Polintsev DG, Estrina MA. Comparative characteristics of platelet lysates from different donors. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2011;(2):114-11 7.

- Сергеева Н.С., Шанский Я.Д., Свиридова И.К., Кирсанова В.А., Ахмедова С.А., Кувшинова Е.А. и др. Биологические эффекты тромбо-цитарного лизата при добавлении в среду культивирования клеток человека. Гены и клетки. 2014;9(1):77-85. Sergeeva NS, Shanskiy YD, Sviridova IK, Kirsanova VA, Ahmedova SA, Kushinova EA et. al. Biological effects of platelet lysate added to cultural medium of human cells. Genea and Cells. 2014;9(1):77-85.

- Боровкова Н.В., Макаров М.С., Пономарев И.Н., Андреев Ю.В., Сторожева М.В. Выбор и изготовление тромбоцитных препаратов для использования в регенеративной медицине: методические рекомендации. Москва; 2022. Borovkova NV, Makarov MS, Ponomarev IN, Andreev YuV, Storozheva MV. Vybor i izgotovlenie trombocitnyh preparatov dlya ispol'zovaniya v regenerativnoj medicine: metodicheskie rekomendacii. Moscow;2022.

- Салтыкова В.Г., Митьков В.В., Орлецкий А.К. Нормальная анатомия и эхографическая картина неизмененного плечевого сустава и окружающих его тканей в В-режиме. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001;(4):61 -72. Saltykova VG, Mitkov VV, Orletsky AK. Normal anatomy and B-Mode echographical picture of the humeral joint and surrounding tissues in healthy subjects. Ul'trazvukovaya I funkcional'naya diagnostika. 2001;(4):61-72.