Эффективность применения плазмафереза с возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями легких

Автор: Шойхет Я.Н., Рощев И.П., Сыздыкбаев М.К.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

С целью определения эффективности применения плазмафереза с возмещением плазмопотери криосупернатан тной фракцией плазмы в комплексном лечении острого абсцесса и гангрены легких проведено сопоставление эффективности лечения двух групп больных. Под наблюдением находилось 210 человек. У 150 больных проводи лось общепринятое лечение с применением свежезамороженной плазмы. В основной группе (60 пациентов) в комплексном лечении применялся плазмаферез с возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы. Применение плазмафереза с возмещением плазмопотери супернатантной фракцией плазмы в комплек сном лечении снижало количество осложнений на 20%, количество методов эвакуации - на 34,7%; количество декортикаций легкого с париетальной субтотальной плеврэктомией - на 3,3%; повышало уровень АТ III на 10,6%. Количество пациентов с полным выздоровлением увеличивалось при сопоставлении с группой сравнения на 19,0%.

Плазмаферез, криосупернатантная плазма, абсцесс легкого, гангрена легкого

Короткий адрес: https://sciup.org/14919794

IDR: 14919794 | УДК: 616.115.617.84089

Текст научной статьи Эффективность применения плазмафереза с возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями легких

Проблема лечения острых гнойно-деструктивных заболеваний легких остается актуальной в связи с тяжестью осложнений и неблагоприятными исходами [2, 3, 5, 6, 9, 10].

Выраженная интоксикация, сопровождающая острый абсцесс и гангрену легких, явилась основанием для применения методов детоксикации. Рекомендуется применение экстракорпоральных методов гемокоррекции как можно раньше после санации очага инфекции на фоне проведения интенсивной терапии [4]. Наиболее широко в комплексном лечении больных с острым абсцессом и гангреной легкого применяют лечебный плазмаферез, плазмоцитоферез [1].

Применение плазмафереза в комплексной терапии гнойно-воспалительных процессов способствует нормализации коагуляционного гемостаза, улучшению микро- циркуляции, нормализации процессов иммунного статуса, снижению интоксикации и выраженности синдрома системной воспалительной реакции, что способствует профилактике развития органных нарушений и снижению госпитальной летальности [1], уменьшению гиперагрегации тромбоцитов, риска тромбозов [7, 8].

Представляется целесообразным исследовать эффективность криосупернатантной плазмы в лечении больных острым абсцессом и гангреной легких, изучить при этом динамику клинических проявлений болезни, ее течение, исходы и параметры системы гемостаза в сравнении с таковыми при комплексном лечении с применением свежезамороженной плазмы.

Цель исследования: повышение эффективности комплексного лечения острого абсцесса и гангрены легкого путем применения криосупернатантной фракции плазмы, в том числе с плазмаферезом.

Материал и методы

В основу работы положены данные о 210 больных острым абсцессом и гангреной легких. В группе сравнения (150 больных) проводилось комплексное лечение с применением свежезамороженной плазмы. В основной группе (60 пациентов) в комплексном лечении применялся плазмаферез с возмещением плазмопотери криосупер-натантной фракцией плазмы.

Комплексное лечение острого абсцесса и гангрены легкого осуществлялось на основе разработанных в клинике подходов, связанных с исследованиями патогенеза гнойных деструкций, важнейшими из которых являются определение роли блокады микроциркуляции, единства воспалительных и гемостазиологических реакций при инфекционной агрессии, доступности очага деструкции для лекарственных средств и т.д.

Алгоритм лечения острого абсцесса и гангрены легкого включает 3 этапа:

-

1) интенсивная терапия (до 2 недель);

-

2) консервативное лечение (4–6 недель);

-

3) реабилитация.

При поступлении больных в стационар проводилась интенсивная терапия и реанимация, которая включала: – восстановление основных гемодинамических параметров;

– плазмаферез, плазмацитоферез;

-

– парентеральную антибиотикотерапию;

– дренирование гнойников в легком, плевральной полости, грудной стенке;

– коррекцию волемических, электролитных, реологических нарушений, кислотно-щелочного равновесия;

– устранение тканевой гипоксии;

– симптоматическую терапию.

Важнейшим условием эффективности лечения является определение программы антибиотикотерапии. При поступлении осуществляется эмпирическая антибиоти-котерапия, а затем этиотропная.

Для обеспечения доступности очага деструкции легкого для антибиотикотерапии в клинике совместно с З.С. Баркаганом была разработана специальная программа деблокирования микроциркуляции.

Для эвакуации содержимого применялись различные методы:

– пункция абсцесса легкого;

– трансторакальное дренирование полости абсцесса по Сельдингеру;

– дренирование полости абсцесса по Мональди;

– дренирование полости по Бюлау;

– вскрытие и дренирование флегмон грудной стенки;

– пункционное ведение эмпиемы плевры;

– пункция полости перикарда;

– транстрахеальная чрескожная катетеризация полости абсцесса;

– торакоскопия с последующим дренированием плевральной полости.

При дыхательной недостаточности применялась следующая последовательность методов респираторной под- держки:

– дозируемая, контролируемая оксигенация;

– СРАР-терапия (непрерывное положительное давление в дыхательных путях при спонтанном дыхании);

– неинвазивная масочная вентиляция;

– инвазивная вентиляция легких (ИВЛ);

– принудительная, управляемая, контролируемая: с поддержкой по объему (Volume Control); с поддержкой по давлению (Press Control); режим ВИВЛ – вспомогательная инвазивная вентиляция легких;

– спонтанное дыхание: Т-трубка; оксигенотерапия.

На 1-м этапе хирургическое лечение применяется при ситуациях, угрожающих жизни больного. Показанием для операции могут быть:

– кровотечение;

– напряженный пиопневмоторакс;

– бронхоплевральный свищ с большим сбросом воздуха;

– прогрессирующая флегмона груди, особенно гнилостная;

– угроза асфиксии при большом количестве мокроты;

– прогрессирующая гангрена.

После решения проблемы реанимационной терапии проводилось консервативное лечение:

– антибиотикотерапия, дренирование гнойников;

– поддерживающая криоплазменно-антиферментная терапия;

– лечебная бронхоскопия;

– селективная катетеризация бронхов;

– коррекция волемических нарушений;

– улучшение реологии крови, нормализация гомеостаза;

– устранение анемии;

– восполнение энергетических затрат и белковых потерь;

– десенсибилизирующая терапия;

– симптоматическая терапия.

Показанием к операции после консервативного лечения являются отсутствие эффекта от консервативного лечения, переход процесса в хронический, устранение процесса в одном легком при сохраняющейся деструкции в другом, снижение функции легкого, устраняемое хирургическим путем.

По характеристике патологических изменений в легких обе группы были одинаковыми. Среди пациентов основной группы было 43 (71,7%) пациента с острым абсцессом легкого и 17 (28,3%) – с гангреной легкого, а в группе сравнения было 104 (69,3%) больных острым абсцессом легкого (p>0,5) и 46 (30,7%) – гангреной легкого (p>0,5).

Развитию острого абсцесса и гангрены легкого у наших больных способствовали в подавляющем большинстве случаев парапневмоническая и постпневмоническая деструкция легкого: в основной группе – в 93,3%, в группе сравнения – в 96,0% (р>0,25). Остальные причины острых абсцессов и гангрен легкого наблюдались в единичных случаях.

Состав больных по полу в анализируемых группах пациентов был одинаковым.

Больные острым абсцессом и гангреной легкого были в возрасте от 17 до 80 лет. В обеих группах преобладали лица трудоспособного возраста. В основной группе больных в возрасте от 21 до 30 лет было на 10,3% (р<0,05) больше, чем в группе сравнения. В возрасте от 41 до 50 лет в основной группе было меньше пациентов (на 14,4%; р<0,05), чем в группе сравнения.

При анализе давности заболевания больных с острым абсцессом и гангреной легкого почти половина из них (45,3% – в группе сравнения; 45,0% – в основной группе) поступили в клинику через 2–4 недели от начала заболевания. По давности заболевания обе группы были сопоставимы.

Локализация острого абсцесса и гангрены легкого в обеих группах больных была одинаковой.

Состав больных в анализируемых группах по тяжести состояния был одинаковым. Преобладали больные со средней степенью тяжести: в основной группе – 43,3%, в группе сравнения – 49,3% (p>0,5). Больных с тяжелой степенью тяжести в основной группе было 36,7%, в группе сравнения – 32,7% (p>0,5).

Частота клинических симптомов у больных острым абсцессом и гангреной легкого в основной группе и группе сравнения была одинаковой. Количество больных с уровнем белка в плазме крови менее 65 г/л в обеих анализируемых группах было одинаковым.

В группе сравнения у 4% больных была ишемическая болезнь сердца, что не отмечалось в группе сравнения. Частота остальных сопутствующих заболеваний в анализируемых группах была одинаковой.

У всех больных проводилось стандартное лабораторное исследование. Регистрировалась ЭКГ с помощью электрокардиографов ЭК1Т-03М и ЭК1Т-04.

Функция внешнего дыхания оценивалась по пневмотахометрии, спирографии, произведенным с помощью дыхательной лаборатории “Мастер Лаб”, спироанализа-тора “Этон 01-22” версии 6.

Для оценки архитектоники бронхиального дерева, легочной ткани всем больным в динамике проводились рентгенография грудной клетки в двух проекциях, томография легких.

Диагностическая фибробронхоскопия осуществлялась с использованием фибробронхоскопов фирмы “Olympus” BF XT40, BF P20, BF P30. У всех больных осуществлялся забор мокроты на микрофлору с чувствительностью на антибактериальные препараты, смывы на цитологию и микобактерии туберкулеза.

Для оценки гемостаза [5] проводились следующие исследования:

– подсчет количества тромбоцитов в камере Горяева с использованием фазового контраста по Brecher et al. (1953). В части исследований подсчет тромбоцитов и других клеток крови производили на счетчиках Cell-Dyn 3500 или Cell-Dyn 1600 (фирмы “Abott”, США);

– активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) определяли по методу Caen et al. (1968); протромбиновое время – по методу Quick (1935); тромбиновое время – методу Biggs, Macfarlane (1962);

– методики с использованием ядов змей: эхитоксовое время свертывания с применением яда Vipera echis multiscuamatus по З.С. Баркагану, Л.П. Цывкиной и др. (1988).

Концентрация фибриногена в плазме определялась по Р.А. Рутберг (1961). В ряде исследований концентрацию этого белка определяли на коагулометре Coag-A-Mate RA4 по Clauss (1957). Определение активности антитромбина III (АТ III) выполнялось по Abildgaard (1970). Тесты, выявляющие тромбинемию, выполнялись по наличию в плазме РФМК:

– этаноловый тест (ЭТ) по Godal et al. (1971);

– ортофенантролиновый тест (ОФТ) по методике В.А. Елыкомова, А.П. Момота, а.с. СССР № 1371219, 1987; З.С. Баркагана и др., 1989.

Применялись тесты, характеризующие фибринолиз: XIIа-зависимый лизис эуглобулинов по Г.Ф. Еремину и А.Г. Архипову (1982).

При лабораторном обследовании больных, получающих гепарин перед выполнением тестов, чувствительных к этому антикоагулянту (АПТВ, протромбиновое и тромбиновое время, концентрация фибриногена, активность АТ III), плазму дополнительно обрабатывали сорбентом гепарина (А.П. Момот и др., 1995).

Математическая обработка полученных результатов проводилась методами вариационного анализа, статистическая значимость различий определялась методом Стьюдента.

Таким образом, материал исследований достаточен для изучения эффективности разработанных и примененных методик лечения в целом у больных острым абсцессом и гангреной легких.

Результаты

Частота дренирования гнойников легкого и плевральной полости в основной группе составила 46,6%, а в группе сравнения – больше на 34,7% (р<0,001), прежде всего, за счет количества плевральных пункций.

В группе сравнения чаще на 3,3% проводились декортикации легкого с париетальной субтотальной плеврэк-томией (р<0,05).

В основной группе больных после операции отмечено лишь 1 осложнение у 7 прооперированных больных, в группе сравнения – у 11 из 21 прооперированного больного. Возникшую несостоятельность культи бронха у 1 больного в основной группе удалось ликвидировать ее ушиванием. В группе сравнения для ликвидации осложнений в 9 случаях применялись оперативные вмешательства.

При поступлении больных, по данным фиброброн-хоскопии, в группе сравнения у 6,3% больных не было содержимого в бронхиальном дереве, а в основной группе оно отмечено у всех пациентов (р<0,05).

В группе сравнения после лечения изменений в характере содержимого бронхиального дерева не наступило. В основной группе после лечения у 33,3% (р<0,001) больных в бронхах отделяемого не стало.

Сравнение характера отделяемого в бронхиальном дереве после лечения в обеих группах показало, что в

Таблица 1

Динамика параметров (Х±m) гемостаза у больных острым абсцессом и гангреной легкого при комплексном лечении с применением плазмафереза и возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы

|

1 |

S S S S S S °- s s |

||

|

222222222 |

|||

|

Q- |

2 2 2 2 g 2 2 g 2 |

||

|

+1 2 +1^ 2 co =; +1 m od |

|||

|

+i<H<Hg+i+i+l+l+i o Д m. ^ *0 ™. ч m ” £ UD m Й S Б g |

|||

|

Q- |

2 2 2 2 g о 2 g g |

||

|

1 |

m co

ud

p^j ’—; o un m 2 +1 +1 +1 3 +1 +1 +1 +1 +1 ^ co m o^ ^ UD UD |

||

|

|

|||

|

i |

■5. c ° x" Д " x O 2 О .о S 3° X ™ииа-5о=га2 5 ™ m 5 © $ О = 8.

<1=1—Oo_m |

||

Таблица 3

Исходы лечения больных острым абсцессом и гангреной легких в зависимости от применения в комплексном лечении плазмафереза с заменой плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы

До лечения характер изменений слизистой оболочки бронхов в основной группе и в группе сравнения был одинаковым.

После лечения в группе сравнения количество лиц с бледно-розовой слизистой оболочкой бронхов увеличилось на 11,7% (p<0,05), с отеком и диффузной гиперемией 1-й степени – на 11,7% (p<0,05). При этом на 18,9% (p<0,001) уменьшилось число больных с отеком и диффузной гиперемией 3-й степени.

В основной группе количество больных с бледно-розовой слизистой оболочкой бронхов увеличилось на 13,4% (p<0,02), а лиц с отеком и диффузной гиперемией 1-й степени – на 20,0% (p<0,05). В этой группе у 21,7% (p<0,001) больных исчез отек и диффузная гиперемия 3-й степени, а число лиц с отеком и диффузной гиперемией 2-й степени уменьшилось на 20,0% (p<0,02).

Сравнение характера изменений слизистой оболочки обеих групп больных после лечения показало, что количество больных с отеком и диффузной гиперемией 3-й степени в группе сравнения составило 9,9%, а в основной группе таких пациентов не было (p<0,01). В то же время число пациентов с отеком и диффузной гиперемией 1-й степени в основной группе было больше на 20,3%, чем в группе сравнения (p<0,02).

Анализ динамики параметров гемостаза показал, что до лечения показатели его в основной группе и в группе сравнения были одинаковыми (табл. 1).

В основной группе больных после лечения снизился уровень растворимых фибринмономерных комплексов [РФМК] на 72,3 мгк/мл (p<0,001), XII-а ЗЛ – на 57,9 мин (p<0,001), количество тромбоцитов – на 170,8·10 9 /л (p<0,002).

В группе сравнения после лечения уровень РФМК уменьшился на 52,5 мкг/мл (p<0,001), ХII-а зависимый лизис – на 56,9 мин (p<0,001), количество тромбоцитов – на 181,5·10 9 /л (p<0,01).

В основной группе уровень антитромбина-III составил 95,6%, что было выше данных группы сравнения на 10,6% (p<0,05).

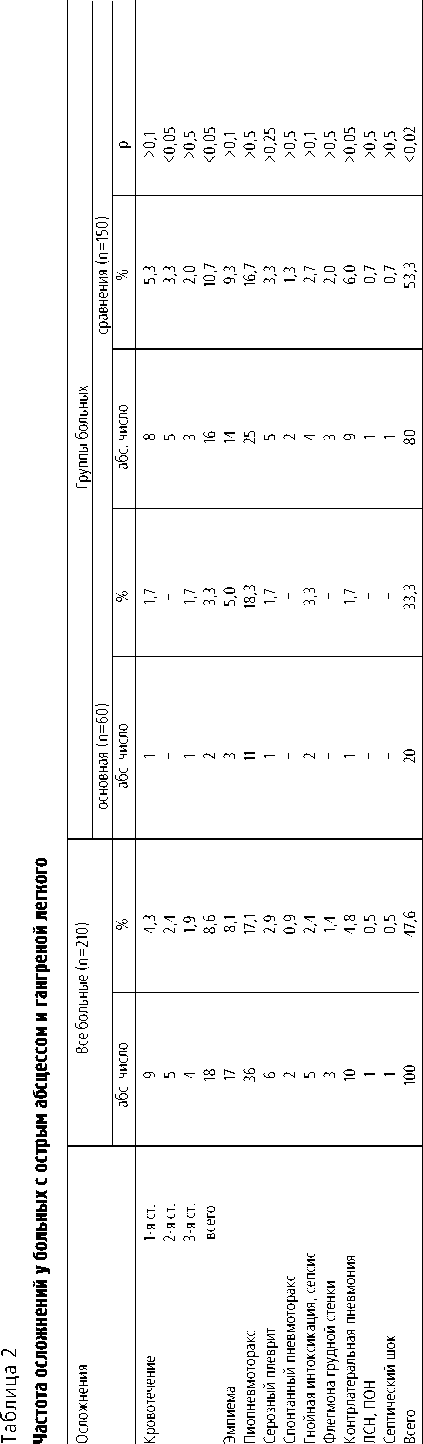

Применение методики плазмафереза с возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы в лечении острых абсцессов и гангрены легкого при сопоставлении с группой сравнения снижало частоту всех осложнений на 20,0% (р<0,02), в том числе кровотечений – на 7,3% (р<0,05), таблица 2.

Полное выздоровление в основной группе больных достигалось чаще на 19,0%, чем в группе сравнения (табл. 3). Количество пациентов с клиническим выздоровлением было одинаковым.

В группе сравнения чаще на 12% отмечался переход процесса в хронический.

Заключение

Применение плазмафереза с возмещением плазмопо-тери супернатантной фракцией плазмы в комплексном лечении способствовало уменьшению количества осложнений на 20%; снижению количества декортикаций легкого с париетальной субтотальной плеврэктомией на 3,3%; повышению уровня АТ-III на 10,6%; улучшению бронхоскопической картины после лечения, что позволяло снизить количество пациентов с гнойной мокротой на 36,9%, увеличить количество больных с отсутствием мокроты на 23,4%. Число пациентов с бледно-розовой слизистой увеличивалось на 30,1%, число лиц с отеком и диффузной гиперемией 3-й степени уменьшалось на 9,9%. Количество пациентов с полным выздоровлением увеличивалось при сопоставлении с группой сравнения на 19,0%.

Список литературы Эффективность применения плазмафереза с возмещением плазмопотери криосупернатантной фракцией плазмы у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями легких

- Абакумов М.М., Александрова И.В., Рей С.И и др. Раннее применение плазмафереза в комплексной терапии гнойного медиастинита//Хирургия. -2008. -№ 2. -С. 4-9.

- Бисенков Л.Н., Попов В.И., Шалаев С.А. Хирургия острых инфекционных деструкций легких. -СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003. -400 с.

- Гостищев В.К., Балясников А.В. Комплексное двухэтапное хирургическое лечение гангрены легкого//Мед. вестник МВД. -2007. -№ 1. -С. 5-6.

- Рей С.В. Роль экстракорпоральной гемокоррекции в комплексном лечении острого гнойного медиастинита: дис. … канд. мед. наук. -М., 2008. -24 с.

- Федченко Г.Г. Комплексная лучевая и эндоскопическя диагностика внебольничной пневмонии: автореф. дис.... докт. мед. наук. -М., 2008. -41 с.

- Allewelt М., Lode H. Diagnosis and therapy of abscess forming pneumonia//Ther. Umsch. -2001. -Vol. 58. -P. 599-603.

- Bauer K.A. New anticoagulants//Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program. -2006. -Vol. 6. -P. 450.

- Castellino F.J., Ploplis V.A. Structure and function of the plasminogen/plasmin system//Thromb. Haemost. -2005. -Vol. 93 (4). -P. 647-654.

- Schiza S., Siafakas N.M. Clinical presentation and management of empyema, lung abscess and pleural effusion//Curr. Opin. Pulm. Med. -2006, May. -Vol. 12 (3). -P. 205-211.

- Trusov O., Mishnev О., Lysova N. Lung changes in patients with acute surgical pathology//European Respiratory Journal. 13tch ERS Annual congress. -Vienna, 2003. -P. 28-35.