Эффективность применения теплового насоса для утилизации теплоты в помещении отопительной котельной

Автор: Лунева Светлана Курусовна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Методические основы совершенствования проектирования и производства технических систем

Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы энергоэффективности и энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе. С целью повышения энергоэффективности предложен способ применения теплового насоса для утилизации избыточной теплоты в помещении отопительной котельной.

Энергоэффективность, энергосбережение, теплоснабжение, тепловой насос

Короткий адрес: https://sciup.org/148186238

IDR: 148186238 | УДК: 662.99

Текст научной статьи Эффективность применения теплового насоса для утилизации теплоты в помещении отопительной котельной

Степень развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в большой степени определяет будущее экономики Российской Федерации. Рост экономики предполагает увеличение объема производимых товаров и услуг, которое потребует опережающего развития всех сфер ТЭК. Объективная ограниченность запасов невозобновляемых ископаемых топливных ресурсов, как основного сырья ТЭК, вызвало необходимость использования мероприятий по энергоресурсосбережению и энергоэффективности. Очевидно, что проблемы энергосбережения и энергоэффективности являются не просто составной частью, а является ключевым элементом реформы, проводимой в экономике современной России. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под повышением энергетической эффективности понимают не только создание технических, технологических, правовых, экономических и организационных основ и мер стимулирования энергосбережения и повышения эффективности народного хозяйства, но и их взаимное согласование, направленное на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов [1,с.3].

Поэтому в условиях нарастающих ресурсных ограничений актуальными становятся задачи оптимизации производства и использования всех видов энергетических ресурсов.

Тепловые насосы (ТН) или теплонасосные установки (ТНУ) как технология, позволяющая частично или полностью вытеснить органическое топливо и обеспечить теплоснабжение с минимальными затратами первичной энергии, является одним из перспективных направлений по энергосбережению и охране окружающей среды и дополнительным источником тепловой энергии.

Решение проблемы энергосбережения и энергоэффективности заключается в эффективном и экономном расходовании энергоресурсов. В управлении энергосбережением можно выделить следующие основные направления:

-

- снижение потребности в энергоресурсах;

-

- переход и замена энергоресурсов на возобновляемые источники энергии;

-

- снижение энергозатрат при технологическом производстве продукции и оказании услуг.

В соответствии с этим основные цели и задачи программы по энергосбережению и энергоэффективности состоят в следующем:

-

1. Повышение эффективности использования энергии;

-

2. Внедрение в производство новых эффективных технологий;

-

3. Повышение энергетического к.п.д. действующих теплогенерирующих и энергогенерирующих установок;

-

4. Снижение потерь теплоносителей в инженерных сетях и коммуникациях;

-

5. Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, конструкций и сетей;

-

6. Сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

-

7. Повышение эффективности использования недр и ресурсов.

Одним из направлений энергосбережения является внедрение новых источников энергии и технологий. Во всем мире уделяется огромное внимание развитию новых безуглеродных источников энергии - прежде всего, возобновляемым источникам (ветровой, солнечной, геотермальной и др. виды энергии). По прогнозам к 2020году потребуется увеличить выработку электроэнергии на 15-20%. При этом вклад возобновляемых источников энергии в суммарную выработку должен будет возрасти с 2,5% до 12,5%[1,с.18].

Потенциал энергосбережения на предприятиях ТЭК достаточно высокий. Для повышения экономической эффективности необходимо провести энергетические обследования предприятий ТЭК и потребителей тепловой энергии. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности можно подразделить по эффективности и капиталовложению[3,с.136]:

-

1 .Организационные мероприятия позволяют обеспечить экономию энергоресурсов 5-7%, не требуют больших капитальных вложений и могут быть выполнены за счет текущих расходов преприятия;

-

2 .Технологические мероприятия приносят эффект до 10-12%, выполняются за счет собственных средств предприятия;

-

3 .Инвестиционные мероприятия требуют реконструкции производства и больших капиталовложений, но при этом обеспечивается максимальная эффективность до 15-20%.

Проведение энергетического и экологического мониторинга производства позволяет определить потери материальных и энергетических ресурсов. При производстве практически любой энергии задействованы те или другие ресурсы, поэтому потери материи (сырья) или энергии не только снижают экономические показатели производства, но и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду, ухудшая экологическую обстановку.

Теплоснабжение в условиях достаточно длительных отопительных периодов, связанных с условиями жизни значительного количества людей в холодных условиях континентальной части Российской Федерации, требует большого количества топливно-энергетических ресурсов. Основная задача систем теплоснабжения -создание благоприятных и комфортных условий в жилых, общественных и производственных зданиях для жизнедеятельности населения.

На отопление зданий, т.е. создание комфортных условий, расходуется примерно 45-50% всех энергоресурсов страны.

Системы теплоснабжения требуют теплоту с небольшим значением эксергии, температура воды в подающей магистрали теплового ввода составляет 150 0 С, в обратной магистрали температура воды - 700С, в сети ГВС б0-700С [4,с.8]. При сжигании топлива в водогрейных котлах температура 1100-1300 0 С, температура нагрева воды 110-150 0С, эксергия топлива снижается почти в 10 раз. Температура, которую необходимо поддерживать в помещениях при отоплении, составляет 20-220С. Технология тепловых насосов дает возможность получить эксергетиче-ски менее ценное тепло для систем теплоснабжения.

Энергетическое исследование помещения котельных показывает, что оборудование и коммуникации, которые находятся в помещении котельной, являются дополнительным источником теплоты. Температура поверхности котла при хорошей и качественной обмуровке достигает 65-70оС (6), температура на поверхности магистрали (при качественной обмуровке) колеблется в пределах 50 оС, средняя температура в помещении котельной колеблется в пределах 30-40 оС, а в верхней зоне температура выше. Возможность использования воздуха из верхней части помещения котельной для подачи в топку дает возможность дополнительной экономии топлива до 17кг у.т. [3,с.192].

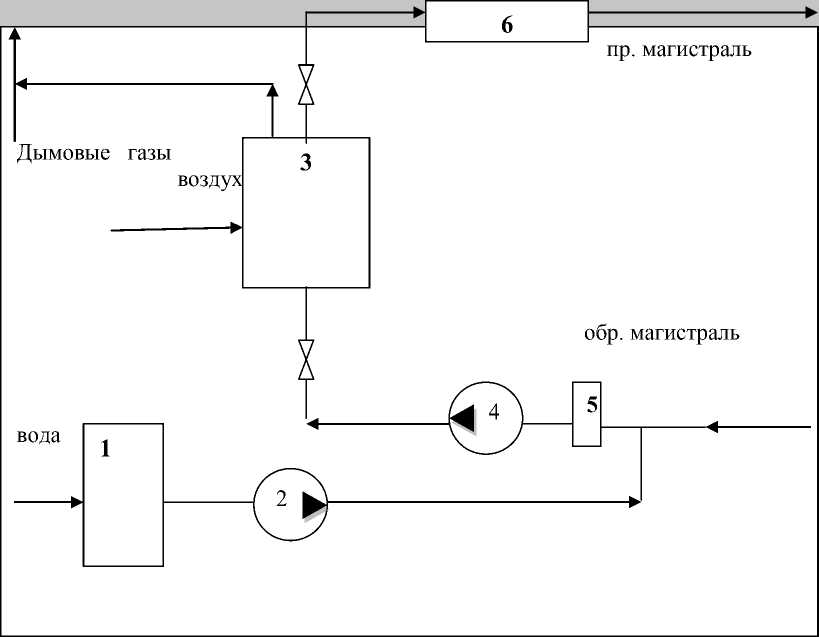

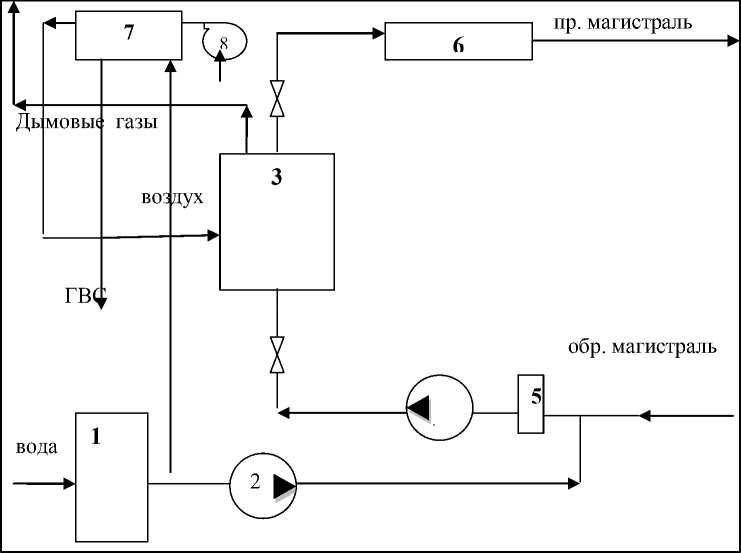

На рис.1 представлена схема отопительной газовой котельной, предназначенной для теплоснабжения (отопления) предприятия. В котельной установлено три водогрейных чугунно-секционных котла «Энергия», основное топливо - газ. Горячая вода, нагретая в котлах, поступает в коллектор, затем в прямую магистраль к потребителю. Отдав тепло, вода возвращается через обратную магистраль и грязевик в котлы, где опять происходит нагрев воды.

Воздух в помещениях котельной имеет достаточно высокую температуру для производственного помещения, допустимые или оптимальные параметры микроклимата определяются СниП 41-01-2003 и ГОСТ 12.1.005-88. Средняя температура в помещении котельной на уровне 1,5 м колеблется в пределах 35 оС.

Произведем расчет количества теплоты, которую можно использовать в качестве источника низкопотенциальной теплоты для работы теплового насоса.

Технические характеристики помещения котельной следующие: длина - a =20000 мм; ширина - b =8200 мм; высота - c =6100 мм; толщина стен - 5 = 730 мм; объем помещения котельной V составляет:

V = а • 6 • с = 20000 • 8200 • 6100 = 1000,4м3

Рисунок 1 – Схема отопительной котельной : 1 – Химводоочистка; 2 – подпиточный насос; 3 –котел; 4 – сетевой насос; 5 – грязевик; 6 – коллектор

Для определения потерь через ограждающие конструкции здания считаем процесс теплопередачи стационарным, считаем потери для каждого участка ограждающей конструкци:

Q nom = 2™1 Q j .

Потери теплоты через ограждающие конструкции здания определим:

Q j = k j F j ^t eH -t Hap^ n, где: Q j - потери теплоты каждым элементом ограждающей конструкции здания, Вт; k j - коэффициент теплопередачи, Вт/(К м 2 ); F j - площадь ограждающих конструкций здания, м 2 ; tBH - температура в помещении, оС; tHap - температура наружного воздуха, оС; п - коэффициент тепопотерь.

Определим площади ограждающих конструкций здания: стен: F 1 = 20000 • 6100 = 122м3; F2 = 8200 • 6100 = 50,02м3; пола -F3 = 20000 • 8200 = 164м3. Суммарная площадь ограждающих конструкций здания составит: F = EF = 122 • 2 + 50,02 • 2 + 164 =

508,04м2 .

Введем допущение, что ограждающие конструкции здания характеризуются примерно одинаковыми теплопроводными свойствами, поэтому для расчета можем воспользоваться упрощенной формулой:

Q = к1Ж н ^- нар )п,

Для определения потерь теплового потока необходимо определить коэффициент теплопередачи: k = (1/а 1 + 1/Л + 1/«2)-1.

Коэффициент теплоотдачи « 1 определяем по среднему значению коэффициента теплоотдачи от внутреннего воздуха к внутренней поверхности ограждающей конструкции, для стен и пола в соответствии с таблицей « 1 = 8,7Вт/(м2 К ) [10,c.241]

Коэффициент теплоотдачи α 2 определяем по среднему значению коэффициента теплоотдачи от внешней поверхности ограждающей конструкции к окружающей среде, для стен и пола в соответствии с таблицей «2 = 23Вт/(м2 К ) [10,c.241].

Стены котельной выполнены из кирпича, коэффициент теплопроводности материала λ=0,58Вт/(м К )

С учетом выбранных значений к = (1/а 1 + 1/Л + 1/«2)-1 = (1/8,7 + 0,73/0,58 + 1/23)-1 = 0,7Вт/(м2 К)

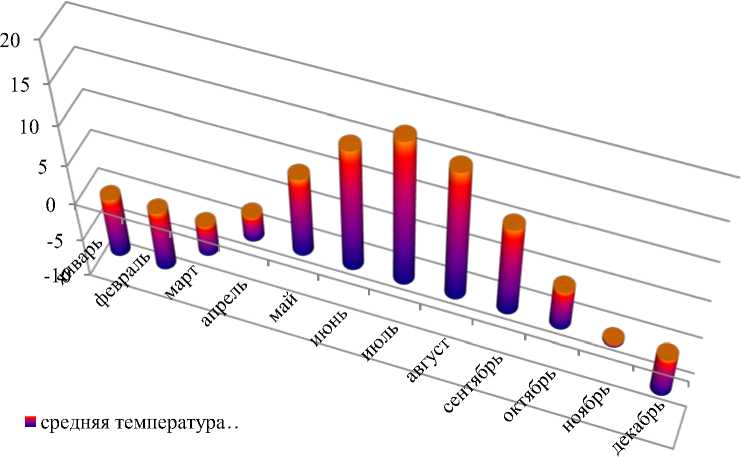

Для определения тепловых потерь через ограждающие конструкции к окружающей среде, воспользуемся климатологическими данны- ми по средней месячной температуре воздуха в г. Санкт-Петербурге [6,c.86] (табл.1).

Таблица1 - Расчет средневзвешенной месячной температуры воздуха в г. Санкт-Петербурге и температура в помещении котельной

|

Расчетный период, x i |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

Год |

|

Средняя на ружная температура Снар1 ■". Снар12 за 100 лет |

-7,8 |

-7,8 |

-3,9 |

3,1 |

9,8 |

15,0 |

17,8 |

16,0 |

10,9 |

4,9 |

-0,3 |

-5,0 |

4,4 |

|

Температура помещения котельной Свн1 ■" . Свн12 |

34 |

35 |

35 |

37 |

38 |

16 |

18 |

17 |

38 |

37 |

36 |

35 |

- |

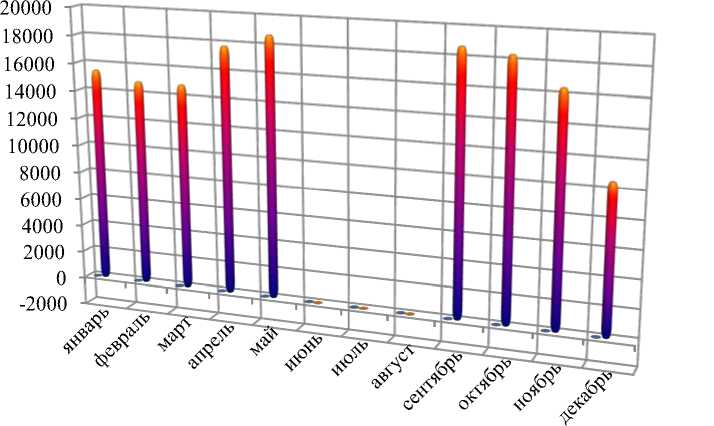

Рисунок 2 - Изменение средней месячной температуры воздуха в Санкт-Петербурге

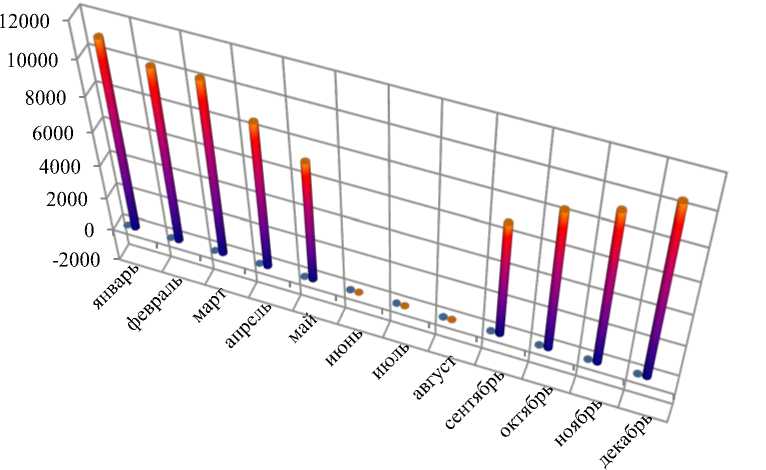

Рассчитаем потери теплоты через ограждающие конструкции здания за каждый месяц с учетом температуры наружного воздуха Q i = к F (£В н i -С нар i ) п = 0,7 • 508,04 • 1 (Свн i — Снар i )• Они в соответствии с климатологическими данными по соответствующим месяцам (см. табл.1, рис.2) составят: Q I = 14865,33 Дж=11060 кВт; Qn =15220,96 Дж = 10228 кВт; Qm =13834,01 Дж =10293 кВт; Q iv = 12055,86 Дж = 8680 кВт; Q v =10028,77 Дж = 7220 кВт; Q VI + VIII - отопление отсутствует; Q IX = 9637,57 Дж = 6939 кВт; Q х =11415,72 Дж = 8492 кВт; Q xi =12909,37 Дж = 9294 кВт; Q xn = 14225,20 Дж = 10583 кВт. Полученные результаты интерпретированы диаграммой на рис.3.

С учетом потерь через стены, получим количество теплоты, которое уходит через вентиляцию. Это количество теплоты предлагается утилизировать при помощи тепловых насосов. Суммарные тепловые потери за год:

J Qi =114192,79Дж =82789 мВт = 82,8гВт

Средняя температура в помещении котельной (см. табл.1) достаточно высокая, снизив температуру до комфортной +18°С можем определить то количество теплоты, которое возможно утилизировать, например, при однократном воздухообмене помещения котельной по формуле Qi = Vcv (Свн - Снар) = 1000,4 •

1,298 • (Свн — 18), где: V - объем помещения

котельной, м3; с „ воздуха, кДж/К м3 .

–

объемная теплоемкость

Для соответствующего месяца отопи- тельного периода получим: QI = 20776,3 кДж=15458мВт; Q п = 22074,8 кДж = 14834 мВт; Q ш = 22074,8 кДж = 14834 мВт; Qiv = 24671,9 кДж = 17764 мВт; Qv = 25970,4 кДж =18699 мВт; QVI +VIII - отопление отсутствует; Qix = 25970,4 кДж = 18699 мВт; Qx = 24671,9 кДж = 18356 мВт; Qxi = 23373,4 кДж = 16829 мВт; Q хи = 22074,8 кДж = 16424 мВт; Qxn

=14225,20Дж = 10583 кВт. Полученные резуль- таты интерпретированы диаграммой на рис.4.

Рисунок 3 – Диаграмма тепловых потерь через ограждающие конструкции здания

Рисунок 4 – Диаграмма количество теплоты, возможной для утилизации при однократном воздухообмене помещения котельной

Суммарное значение возможной утилизируемой теплоты:

2 ( ут,вент =211658,7 кДж =151897

мВт=151,9гВт/год

Суммарное значение возможной утилизируемой теплоты и потерь теплоты через ограждающие конструкции:

2 6ут ,огр =234686 мВт=234,7гВт/год.

Общее количество утилизируемой теплоты составит 2 (?ут=151,9 +234,7 = 386,6 гВт/год. Это количество теплоты котельная производит и теряет через ограждающие конструкции и вентиляцию, поэтому необходимы мероприятия по энергоресурсосбережению.

Предлагается для утилизации низкопотенциальной теплоты (НПТ) помещения котельной в верхней части установить тепловой насос (рис.5). Преимуществом ТН является то, что они могут успешно дополнить существующие централизованные и местные системы теплоснабжения, увеличивая к.п.д системы и повышая экономическую и экологическую эффективность системы. При проектировании и строительстве котельной и последующей модернизации не было предусмотрено горячее водоснабжение (ГВС) сотрудников предприятия. В подобном случае целесообразно ис- пользовать полученную в тепловом насосе теплоту для нагрева воды ГВС.

Ри сунок 5 – Схема отопительной котельной, с утилизацией тепла ТН: 1 – химводоочистка; 2 – подпиточный насос; 3 – котел; 4 – сетевой насос; 5 – грязевик; 6 – коллектор; 7 - тепловой насос; 8 – вентилятор

Вывод

Основные резервы экономии энергии сосредоточены в повышении энергетической эффективности инженерных систем, рекуперации и утилизации вторичных энергоресурсов, использовании нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Технологии ТН обладают определенными преимуществами, поэтому при реконструкции и модернизации существующих и при проектировании новых систем теплоснабжения целесообразно использовать ТН.

Список литературы Эффективность применения теплового насоса для утилизации теплоты в помещении отопительной котельной

- Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013)//Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. -М., 2009. -Вып.12

- Прогноз долгосрочного социально-экономиче-ского развития Российской Федерации на период до 2030 года, 8 февраля 2013 ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

- Энергосбережение в ЖКХ: Учебно-практическое пособие/Под ред.Л.В.Примака, Л.Н.Чернышова.-М.: Академический Проект; Альма Матер, 2011.-622с

- СНиП 41-01-2003.Отопление, вентиляция и кондиционирование./Госстрой России, 2004

- Елистратов С.Л Комплексное исследование эффективности тепловых насосов. Автореф. дис. док. тех./Елистратов С.Л. -Новосибирск. 2010. -36 с. .

- Пособие к СниП 23-01-99 Справочная климатология. Справочное пособие к СниП 23-01-99. . -Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP230199Stroite.html

- Энергосбережение в системах жизнеобеспечениязданий и сооружений/Г.В.Лепеш. -СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. -437с

- Лунева С. К. Решение вопросов энергосбережения и энергоэффективности при применении тепловых насосов//Технико-технологические проблемы сервиса.2014.-№3(29)

- Лунева С. К., Чистович, А. С, Эмиров И. Х. К вопросу об использовании тепловых насосов//Технико-технологические проблемы сервиса.2013.-№4(26)