Эффективность профилактики локализованных воспалительных поражений тканей пародонта у лиц молодого возраста с местными факторами риска развития заболеваний

Автор: Романов С.А., Филимонова Л.Б., Кузнецов А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 1 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

На сегодня лечение воспалительных заболеваний тканей пародонта, их профилактика и прогнозирования остается актуальной проблемой современной стоматологии. Особое значение приобретает эта проблема у лиц молодого возраста.В последние годы определены основные этиологические факторы возникновения локализованных воспалительных заболеваний пародонта. Изучены отдельные патогенетические звенья развития этих заболеваний. Однако, увеличение распространенности локализованных воспалительных заболеваний пародонта среди населения и преимущественно молодой возраст больных свидетельствует о том, что существующие методы их прогнозирования и предупреждения развития несовершенны, а методы лечения недостаточно эффективны. В этой связи разработка доступных критериев их прогнозирования в молодом возрасте является актуальным и недостаточно изученным вопросом.

Пародонтит, микроцеркуляция, воспалительные процессы, интактный пародонт, рецессия десны

Короткий адрес: https://sciup.org/142221717

IDR: 142221717 | УДК: 616.314 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2019.1.46-49

Текст научной статьи Эффективность профилактики локализованных воспалительных поражений тканей пародонта у лиц молодого возраста с местными факторами риска развития заболеваний

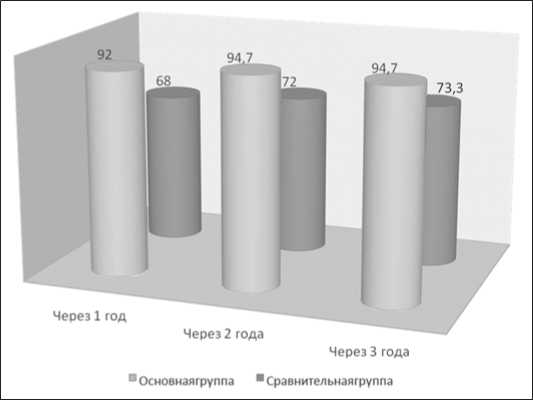

Рис. 1. Сравнительная оценка эффективности профилактики локализованных воспалительных поражений тканей пародонта по показателям клинического обследования пациентов

В то же время, при обследовании 75 человек группы сравнения интактный пародонт установлен у 51 (68%). При этом обследованы лица молодого возраста жалоб не предъявляли. При объективном исследовании десна бледно-розового цвета, плотно охватывают шейки зубов, не кровоточат, зубные отложения и пародонтальные карманы отсутствуют.[4] Цвет реставраций и зубов в местах их соединения не изменен. Дефектов пломб не обнаружено, их поверхность гладкая.

Лишь у 6 больных (8%) основной группы диагностирован хронический ограниченный катаральный гингивит. Причинами развития заболевания у 4-х пациентов были некачественно выполнены реставрации при лечении кариеса зубов (II класс по Блеку), у 2-х – наличие минерализованных зубных отложений в пришейковой области оральной поверхности 31, 32, 41, 42 зубов.

Больные жалоб не предъявляли, однако при объективном обследовании установлена кровоточивость, отек и гиперемия десневого края и десневых сосочков с синюшным оттенком в области шеек зубов и эстетических реставраций. На вестибулярной и аппроксимальных поверхностях зубов в пришеечной области обнаружены мягкие зубные отложения. Зубо-десневое соединение не нарушено.[5]

При рентгенологическом исследовании патологических изменений в альвеолярной кости не установлено. На наш взгляд, развитие локализованного воспалительного заболевания пародонта у указанных больных связано с несоблюдением рекомендаций по уходу за полостью рта. [1]

В отличие от основной группы лишь устранение местных травмирующих факторов у 75 пациентов с высокой степенью значимости риска развития локализованных воспалительных поражений тканей пародонта оказалось недостаточным в 24-х, что составило 32%. Из них у 16 (21, 3%) диагностирован хронический ограниченный катаральный гингивит, у 8 (10, 7)

– хронический локализованный пародонтит начальной-І степени тяжести.

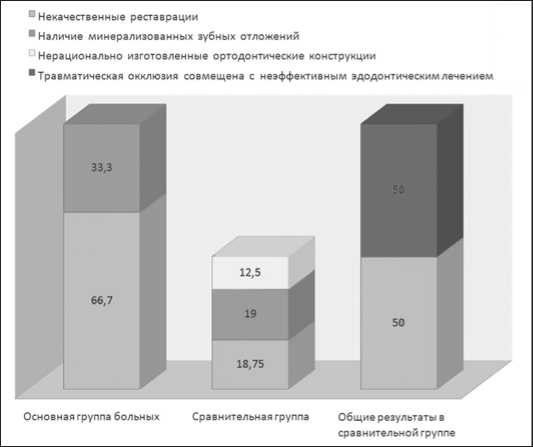

Причинами развития ХОКГ у 16 больных: у 8 пациентов (50%) – неэффективное консервативное лечение острого начального кариеса зубов (V класс по Блеку), у 2-х (12, 5%) – наличие минерализованных зубных отложений в области моляров и у 1-го (6, 25%) – в пришейковой области оральных поверхностей нижних резцов, у 3-х (18, 75%) – некачественная эстетическая реставрация кариозных поражений зубов (II и V класс по Блеку), у 2-х (12, 5%) – нерационально изготовлена ортодонтическая конструкция.[6]

Спектр причин развития ХЛП у 8 пациентов данной группы был более узким: у 4-х (50%) – некачественная эстетическая реставрация при лечении кариозного процесса (II класс по Блеку), у 4-х (50%) – травматическая окклюзия, сочетающаяся с неэффективным эндодонтическим лечением корневой системы (рис. 2).

Рис. 2. Причины неэффективной профилактики развития хронического ограниченного катарального гингивита у лиц группы сравнения

Следует отметить, что субъективная и объективная симптоматика и рентгенологическая характеристика альвеолярного отростка отвечала клиническом течении данных ограниченных форм поражений пародонта, приведенных в литературе [9].

С целью более глубокого анализа стоматологического статуса пациентов с неэффективным результатом профилактики развития ограниченных воспалительных заболеваний пародонта проведено сравнение среднестатистических значений показателей состояния тканей пародонта, гигиены полости рта, физико-химических и функциональных исследований в указанных больных основной и сравнительной группы.

Как видно из приведенных в таблице (табл. 1) данных подавляющее большинство показателей больных основной и сравнительной группы достоверно не отличались между собой. Привлекает внимание стойкая тенденция к ухудшению показателей у пациентов сравнительной группы относительно таких основной.

Очевидно, на среднестатистические значения изучаемых показателей группы сравнения влияли получены худшие результаты 8 пациентов с поражениями всего комплекса пародонтальных тканей и развитием хронического локализованного пародонтита начальной-І степени. Особенно это касается таких клинических признаков, как величина глубины пародонтального или физиологической кармане и потери эпителиального прикрепления, имели статистически значимую разницу относительно основной группы пациентов (95-99, 9%). Статистический анализ остальных показателей между сравниваемыми группами не выявило достоверной разницы значений, допустимых в медицинских исследованиях (р<0, 05) (табл. 1).

Анализируя показатели состояния биологической среды полости рта следует отметить, что наиболее информативными были среднестатистические результаты скорости слюноотделения, рН десневой жидкости и характер изменений рН ротовой жидкости при сахарозной и карбамидной нагрузке. Они равнялись таким обследованных пациентов с локализованными поражениями тканей пародонта при первичном обращении.

Таблица 1

Сравнительная оценка состояния тканей пародонта, гигиены полости и физико-химических свойств ротовой и десневой жидкости у лиц молодого возраста с неэффективными результатами профилактики возникновения локализованных поражений пародонта при высоком уровне их развития

|

Показатели исследования |

Основная группа, n = 6 |

Сравнимая группа, n = 24 |

р |

|

Глубина пародонтального или физиологического кармана, мм |

1, 05 ± 0, 06 |

1, 87 ± 0, 16 |

< 0, 001 |

|

Потеря эпителиального прикрепления, мм |

0 |

0, 48 ± 0, 24 |

< 0, 05 |

|

Рецессия десен, мм |

0, 42 ± 0, 06 |

0, 59 ± 0, 1 |

> 0, 05 |

|

Индекс Грина-Вермиллио-на, баллы |

0, 98 ± 0, 05 |

1, 12 ± 0, 12 |

> 0, 05 |

|

Индекс Silness-Loe, баллы |

1, 5 ± 0, 07 |

1, 65 ± 0, 2 |

> 0, 05 |

|

рН ротовой жидкости |

6, 6 ± 0, 08 |

6, 53 ± 0.09 |

> 0, 05 |

|

рН десневой жидкости |

6, 38 ± 0, 06 |

6, 34 ± 0, 07 |

> 0, 05 |

|

Скорость слюноотделения, мл/мин |

0, 55 ± 0, 06 |

0, 51 ± 0, 1 |

> 0, 05 |

|

Скорость слюноотделения, мл/мин |

0, 48 ± 0, 04 |

0, 4 ± 0, 06 |

> 0, 05 |

|

Амплитуда сахарозной кривой, ед.рН |

0, 69 ± 0, 02 |

0, 71 ± 0, 02 |

> 0, 05 |

|

Амплитуда карбамидной кривой, ед.рН |

0, 38 ± 0, 02 |

0, 4 ± 0, 03 |

> 0, 05 |

|

Продолжительность периода изменений рН сахарозной кривой, мин. |

37, 83 ± 0, 83 |

40, 5 ± 1, 33 |

> 0, 05 |

|

Продолжительность периода изменений рН карбамидной кривой, мин. |

14, 67 ± 1, 09 |

15, 54 ± 1, 0 |

> 0, 05 |

|

Индекс РМА, % |

14, 48 ± 0, 3 |

15, 78 ± 0, 78 |

> 0, 05 |

|

Индекс РИ, баллы |

0, 85 ± 0, 05 |

0, 93 ± 0, 13 |

> 0, 05 |

Примечание: р – достоверность разницы показателей основной и сравнительной группы больных.

Идентичными оказались результаты гигиенических (Гри-на-Вермилиона, Silness-Loe), гингивального (ПМА) и паро-донтального (Ри) индексов. Рассчитан индекс периферического кровообращения свидетельствовал о существенном ухудшение капиллярного кровотока, более выраженного в группе сравнения.

Через 2 года наблюдения проведение лечебно-профилактических мероприятий у больных с неэффективным результатом предупреждения развития локализованных заболеваний пародонта согласно предложенного нами алгоритма и традиционного способствовало «выздоровлению» 2-х пациентов основной группы с хроническим ограниченным катаральным гингивитом и 3-х – сравнительной. Через 3 года результаты эффективности лечения и профилактики больных основной группы не изменились, в группе сравнения состояние «выздоровление» констатировано у 1 больного с хроническим ограниченным катаральным гингивитом.

Таким образом, применение профилактических мер согласно предложенного нами алгоритма у лиц молодого возраста с высокой степенью риска возникновения и развития локализованных воспалительных заболеваний пародонта позволило получить клиническую эффективность через 1 год в 92% наблюдений, тогда как традиционного подхода – в 68%, что наглядно приведено на. В целом эффективность применения лечебно-профилактического алгоритма в течение 2 лет составила 94, 7% в основной группе и 72% – в сравнительной, через 3 года – соответственно 94, 7% и 73, 3%. Высокая эффективность предупреждения развития ограниченных поражений зубосдерживающих тканей в основной группе лиц молодого возраста, наряду с устранением травмирующих факторов, обусловлена применением современных технологий лечения начального и развитых форм кариеса зубов (микроинвазивный метод, сэндвич-техника), индивидуальных средств гигиены полости рта (зубная паста Лакалут, ополаскиватель Октенидол) и биодеградирующей пленки «Диплен-дента» в комплексе профилактики локализованных заболеваний пародонта.[8,9]

Список литературы Эффективность профилактики локализованных воспалительных поражений тканей пародонта у лиц молодого возраста с местными факторами риска развития заболеваний

- Герелюк В.И. Комплексное лечение больных генерализованным пародонтитом методом синглетно-кислородной терапии: методические рекомендации / В. И. Герелюк, Н. В. Нейко, О.В. Довганич. Москва. 2016. С. 21

- Гулямов С.С. Оценка эффективности воздействия противомикробных средств в полости рта у детей с помощью рН-теста // "Стоматология". 2016. №1. С. 64-65

- Запорожец Н.М. Применение иммуномодуляторов местного действия при лечении хронического катарального гингивита у лиц молодого возраста: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматология". Москва, 2015. 20 с

- Кулыгина В.М. Физико-химические свойства ротовой жидкости при поражении тканей пародонта у больных с дисбактериозом кишечника / В. М. Кулыгина, О.В. Полищук // Вестник стоматологии. 2017. №2. С. 30-33

- Ломницкий И.Я. Основы хирургической стоматологии. М.:Гал Дент, 2014. 152 с

- Павленко О.В. Планирование лечебно-профилактической помощи больным генерализованным пародонтитом на основе оценки риска поражения пародонта / О. В. Павленко, М. Ю. Антоненко, П. В. Сидельников // Современная стоматология. 2017. №1. С. 56-60

- Радлинский С. Реставрация контактных поверхностей в боковых зубах/ С. Радлинский // ДентАрт. 2011. № 1. С. 22-40

- Самойленко И.И. Определение активности патологического процесса в десенных тканях у больных катаральный гингивит // Мед. перспективы. 2017. Т. 9. № 2. С. 112-115

- Череда В.В. Диагностическое значение микроэкологических нарушений полости рта в прогнозировании воспалительных заболеваний десен лиц молодого возраста: Автореф. дис. на соискание наук.степени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматология". Москва, 2016. 20 с

- Чумакова Ю.Г. Роль местных факторов полости рта в развитии пародонтита ∕∕ Имплантология, пародонтология, остеология. 2016. №3. С. 70-75