Эффективность реализации областной целевой программы лечения пациентов с артериальной гипертензией на региональном уровне (опыт Вологодской области)

Автор: Рапаков Георгий Германович, Банщиков Геннадий Трофимович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 5 (35), 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами публикации выполнено мониторинговое медико-социологическое исследование, объектом которого является система организации лечения пациентов с артериальной гипертензией (АГ) на территориальном уровне. Опрос осуществлялся среди врачей в 2010 г. Результаты проведенной экспертизы представлены в виде набора заполненных карт экспертной оценки. Рандомизированная выборка (338 человек) создавалась методом случайного отбора. Ошибка выборки не превышает 5% (α = 0,95). Репрезентативные данные проанализированы для оценки качества реализации программы «Профилактика и лечение артериальной гипертензии среди населения Вологодской области» и обеспечения аналитической поддержки при принятии управленческих решений. Выполнена оценка демографического и экономического ущерба от потерь здоровья населения Вологодской области, вызванных болезнями системы кровообращения. Предложены мероприятия по совершенствованию практики медицинского обслуживания в целях повышения уровня использования трудового и жизненного потенциала населения.

Артериальная гипертензия, факторы риска, целевая программа, карты экспертной оценки, экономическая и социальная эффективность лечения, анализ данных, принятие решений

Короткий адрес: https://sciup.org/147109655

IDR: 147109655 | УДК: 614.2 | DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.18

Текст научной статьи Эффективность реализации областной целевой программы лечения пациентов с артериальной гипертензией на региональном уровне (опыт Вологодской области)

В структуре общей смертности населения 54–56% занимают болезни системы кровообращения (БСК). В 2010 г. смертность в Российской Федерации (на 100 тыс. чел. населения) от БСК составила: от инфаркта – 47,2; инсульта – 154,7; от артериальной гипертензии – 17,9. Но артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска развития БСК, в том числе: ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни.

Материалы научных исследований показывают высокую распространенность АГ среди взрослого населения. В разных странах и регионах она составляет 35–40%. Однако в официальной медицинской статистике заболеваемость АГ, фиксируемая по данным обращаемости, значительно ниже, чем распространенность при проведении научных исследований, что нашло свое отражение в федеральных и региональных нормативно-правовых актах [12; 14; 15; 16].

И с этой точки зрения важен тот факт, что с 1998 года действует целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертензии среди населения Вологодской области» (ОЦП). Реализация целевой программы позволила выявлять пациентов с АГ на более ранних стадиях. Этому во многом способствовала разработанная в области технология внедрения системы раннего выявления больных АГ врачами территориальных поликлиник – модель ВЫявления, УЧета и Контроля за больными АГ (ВЫУЧКА). Благодаря целенаправленной работе врачей первичного звена число выявленных больных АГ увеличилось с 22 549 в 1998 г. до 105 476 в 2010 г. [2; 20].

По данным медицинской статистики Департамента здравоохранения Вологодской области, проведенные мероприятия позволили стабилизировать смертность от БСК.

Целью настоящего исследования является оценка качества реализации программы «Профилактика и лечение артериальной гипертензии среди населения Вологодской области».

Исследования, проводимые в различные годы в России, в том числе в Вологодской области, показали, что число случаев выявления больных АГ зависит от используемых методов: сплошное, семейное, выборочное исследование. Значительно меньше выявляется больных АГ врачами первичного медицинского звена по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения.

На полноту выявления больных АГ в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) влияет укомплектованность врачами первичного медицинского звена. Значимым фактором является обучение населения в школах здоровья, мотивация личной ответственности за его состояние, комплаентность (степень соответствия между поведением пациента и полученными рекомендациями).

Базовыми нормативными актами, обеспечивающими динамическое наблюдение за больными АГ, являются амбулаторная карта больного по форме № 025у, утвержденная приказом МЗ РСФСР от 04.10.1980 г. № 1030, и карта диспансерного наблюдения. Приказом МЗ РФ от 23.01.2003 г. № 4 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи больным артериальной гипертонией в Российской Федерации» была рекомендована карта динамического наблюдения за больными АГ (форма 140/4-02, приложение № 3).

Департаментом здравоохранения Вологодской области утверждена карта экспертной оценки эффективности лечения пациента с АГ, которая дает возможность оценить эффективность мероприятий по снижению сердечно-сосудистого риска.

Экспертизу проводит врач, заведующий отделением, заместитель главного врача ЛПУ, сотрудник Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Выполнение экспертизы способствует:

– более полному выявлению больных АГ на ранних стадиях заболевания;

– оценке лечащим врачом у пациента основных факторов риска, поражения органов-мишеней, а также ассоциированных клинических состояний;

– снижению влияния конкретных факторов риска;

– достижению пациентом целевого уровня артериального давления.

Карта экспертной оценки позволяет врачу первичного звена улучшить организацию лечебно-профилактической работы по диспансерному наблюдению за пациентами с АГ.

Карта содержит 21 пункт и представляет собой разновидность социологической анкеты с номинальными признаками. Шесть переменных являются категориальными (двузначными номинальными). Пятнадцать рассматриваются как переменные с многомерными откликами (многозначные номинальные). Признак снижения влияния основных факторов риска при обработке указывается как многомерная дихотомия для шести переменных. Стадия артериальной гипертензии (первая, вторая, третья) и степень риска сердечно-сосудистых осложнений (от низкого до очень высокого) определяются в соответствии с рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК). Наблюдение специалистами в поликлинике устанавливается по наличию или отсутствию их записей в амбулаторной карте. Информация об основных факторах риска, ассоциированных клинических состояниях у конкретного пациента также определяется на основе сведений его амбулаторной карты. При заполнении учитывается возможность отсутствия данных (not available – NA).

Оценка эффективности выполняется с использованием порядковой (ординальной) шкалы, содержащей баллы от 0 до 5. Лучшим считается наибольший балл. В соответствии с инструкцией оцениваются 10 признаков. После суммирования выставляется интегральная оценка эффективности:

– эффективность достаточная (30 и более баллов);

– эффективность недостаточная (16– 29 баллов);

– лечение неэффективно (15 и менее баллов).

Рассмотренный подход является базовым и носит индивидуальный характер по отношению к пациенту. Наиболее частой задачей, при решении которой приходится иметь дело с номинальными признаками, является обработка анкет по типу социологических исследований. Совокупность заполненных карт экспертной оценки содержит различные комбинации признаков, которые проявляются с разной частотой.

При проведении исследования в 2010 г. Департамент здравоохранения Вологодской области разослал в свои учреждения карты экспертной оценки эффективности лечения пациента с АГ (по данным амбулаторной карты больного № 025у). Было получено 338 анкет из ЛПУ муниципальных образований области. Из них в регистр АГ были включены 86,1% (291 анкета).

Для n = 338 и точности оценки в пределах от 0,01 до 0, 1 был проведен расчет квантилей и их порядков (надежности обеспечения заданной точности). Расчет показал, что объем сформированной выборки обеспечивает необходимую точность оценки в пределах 0,05 с доверительной вероятностью α = 0,95. Точность не ниже 5% от доли объектов с интересующими свойствами представляется вполне разумной и соответствует требованиям, предъявляемым к исследованиям подобного рода1.

Изучение источников и их анализ сопоставлялся с целями и методами, представленными в литературе.

Проведена сравнительная оценка качества оказания первичной медицинской помощи для пациентов с АГ в различных амбулаторных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга [3]. В результате экспертной оценки амбулаторных карт выявлены различия в качестве заполнения. Основными недостатками названы: отсутствие записей об обследовании пациентов, о консультировании по факторам риска сердечно-сосудистых осложнений АГ. Более высоким качеством оказания помощи отличаются учреждения, организованные по типу общей врачебной практики.

Результаты первого обследования, проведенного в рамках целевой Федеральной программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», представлены в [1]. Репрезентативные случайные выборки создавались по гнездовому плану среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 75 лет, проживающих в 7 федеральных округах. Распространенность артериальной гипертонии составила: среди женщин – 40,4%, мужчин – 37,2%. Осведомленность о наличии: женщины – 80,3%, мужчины – 75%. Лечатся: женщины – 63,1%, мужчины – 53,1%. Из них лечатся эффективно: женщины – 22,5%, мужчины – 20,5%. По числу назначений лидируют ингибиторы АПФ (ПАПФ) – 70,7%.

Вопросам влияния социальных факторов на распространенность и лечение АГ на региональном уровне (в Якутии) посвящена работа [10].

В исследованиях, посвященных влиянию психосоциальных факторов на развитие «гипертонии на рабочем месте», рассматривается возникновение АГ в зависимости от профессии, образа жизни и факторов риска, включая хронические стрессы и синдром эмоционального выгорания [6].

Использование современных технологий социологического исследования как научного наблюдения в качестве методической основы медико-социологического мониторинга позволяет оценивать значимость медико-социальных проблем, проводить ситуационный анализ и повышает качество принятия управленческих решений. Разработка комплексных индикаторов дает возможность количественно оценить популяционное здоровье региона, социально-экономическую эффективность здравоохранения и качество медицинской помощи [21; 22; 23].

Сравнение опубликованных работ с нашими исследованиями показало, что значительная часть результатов имеют большое сходство. Тем самым подтверждается значимость, актуальность и достоверность проведенных измерений.

Что же конкретно установлено нами?

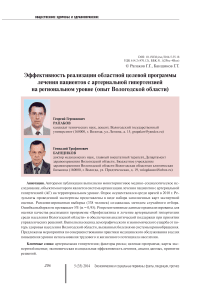

Во-первых, выявлено, что с наращиванием возраста количество пациентов с АГ увеличивается нелинейно (рис. 1) : в период 30–39 лет – в 7,9 раза, в период от 30–39 до 40–49 лет – в 2,2 раза, и в период от 40–49 до 50–59 лет – в 1,9 раза. К возрасту 50–59 лет суммарный процент составляет 71,6% (242 анкеты) от числа ответов. Распределение ответов по возрасту показывает, что максимальное число – 39,6% пациентов с АГ (134 анкеты) – приходится на возраст 50–59 лет.

Рисунок 1. Распределение больных АГ по возрасту, в %*

* Здесь и далее удельный вес значимых показателей указывается в процентах к общему количеству полученных ответов.

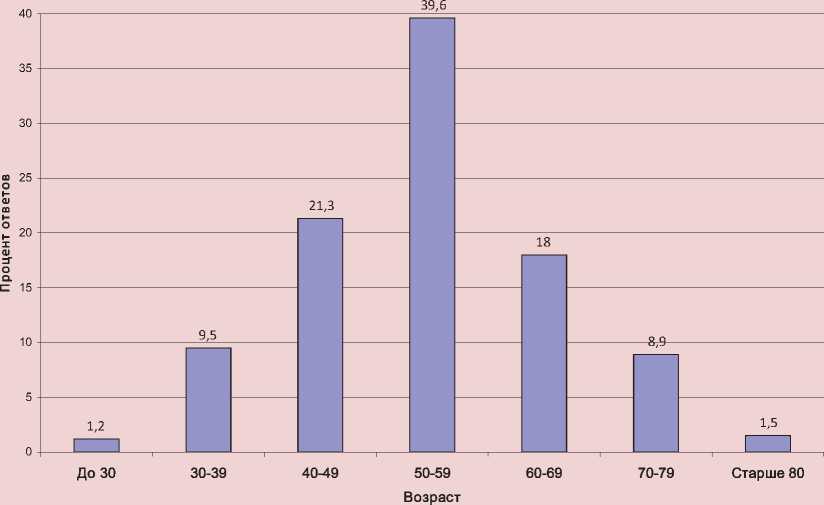

Рисунок 2. Распределение пациентов по стадиям АГ (рекомендации ВНОК 2008 г.), в %

NA 1 стадия

67,5%

Во-вторых , у 67,5% (320 анкет) пациентов отмечены изменения со стороны одного или нескольких органов-мишеней (рис. 2) .

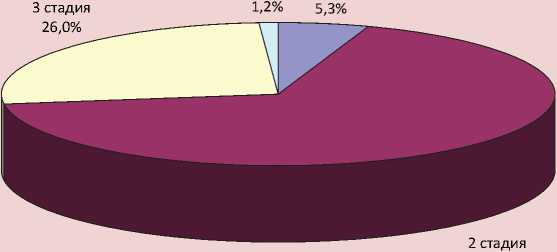

В-третьих , 43,5% (147 анкет) больных имеют средний риск сердечно-сосудистых осложнений, а 49,4% (167 анкет) – высокий и очень высокий (рис. 3) .

Рисунок 3. Распределение пациентов по уровню риска сердечно-сосудистых осложнений (рекомендации ВНОК 2008 г.), в %

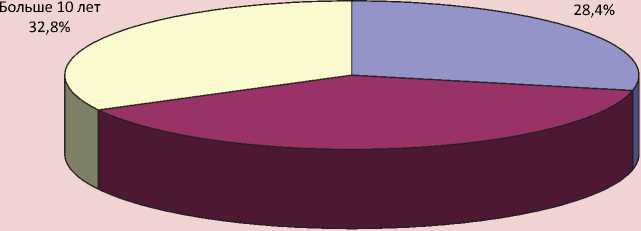

Рисунок 4. Распределение пациентов по длительности заболевания, в %

До 5 лет

5-10лет

38,8%

В-четвертых , у 38,8% (131 анкета) пациентов длительность заболевания составляет от 5 до 10 лет (рис. 4) .

Выяснено также, что 82,2% (278 анкет) имеют тонометр; 89,3% (302 анкеты) больных состоят под диспансерным наблюдением; 55% (186 анкет) наблюдаются в поликлинике терапевтом, 18,3% (62 анкеты) – семейным врачом, 22,5% (76 анкет) – несколькими специалистами. Случаи обследования неврологом и сосудистым хирургом не отмечены.

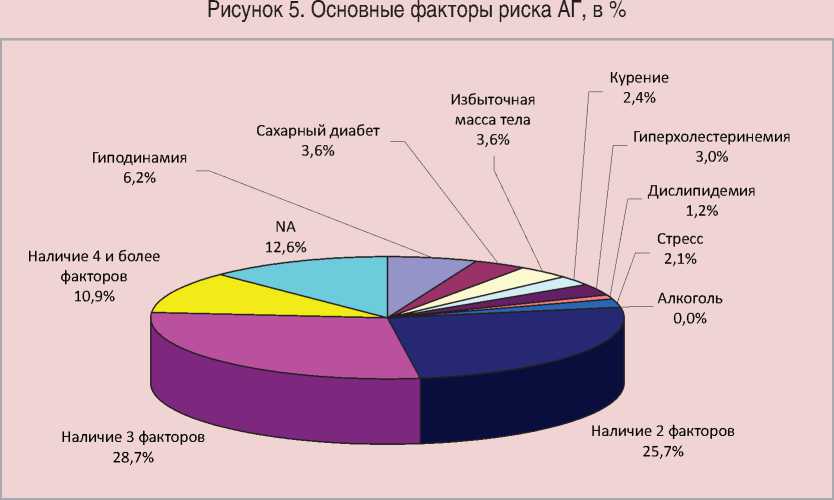

В-пятых , установлено, что среди данных об основных факторах риска АГ нет сведений об алкоголе. У 54,4% (184 анкеты) больных присутствуют 2–3 фактора. По 12,6% (43 анкеты) данных нет (рис. 5) .

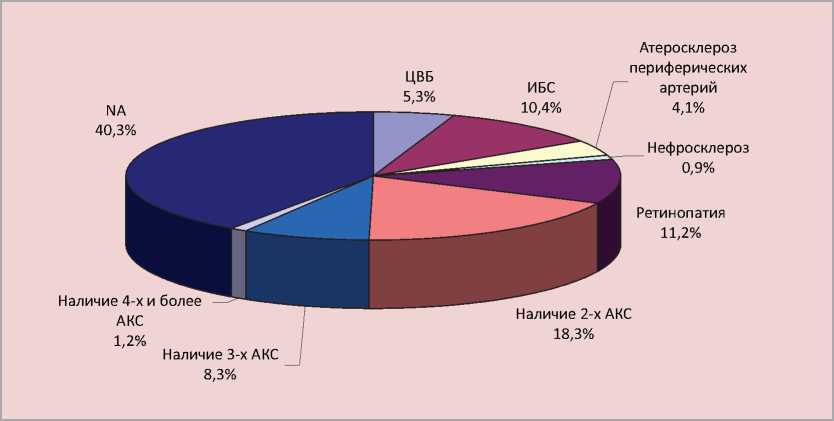

В-шестых , для 27,8% (94 анкеты) пациентов отмечено наличие двух и более ассоциированных клинических состояний. Обращает на себя внимание высокий процент отсутствия данных – 40,3% (136 анкет) (рис. 6) .

Рисунок 6. Распределение пациентов по удельному весу ассоциированных клинических состояний, в %

В 82,2% случаев антигипертензивная терапия была назначена в поликлинике.

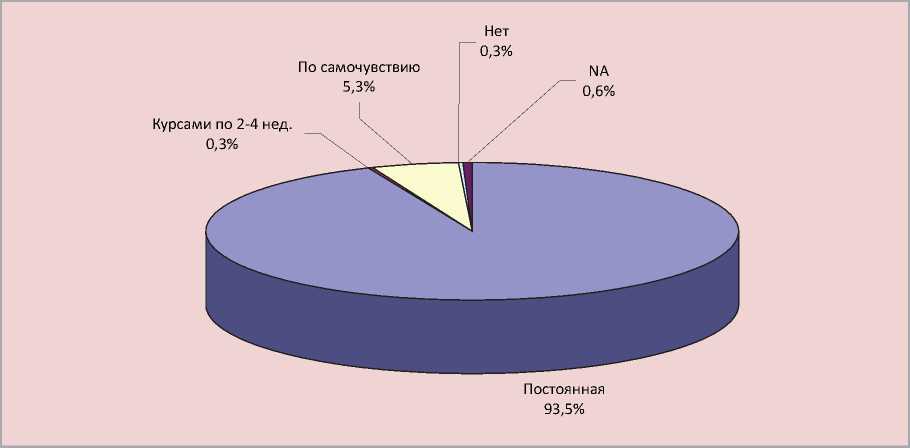

В-седьмых, для 93,5% (316 анкет) больных антигипертензивная терапия проводится постоянно (рис. 7) .

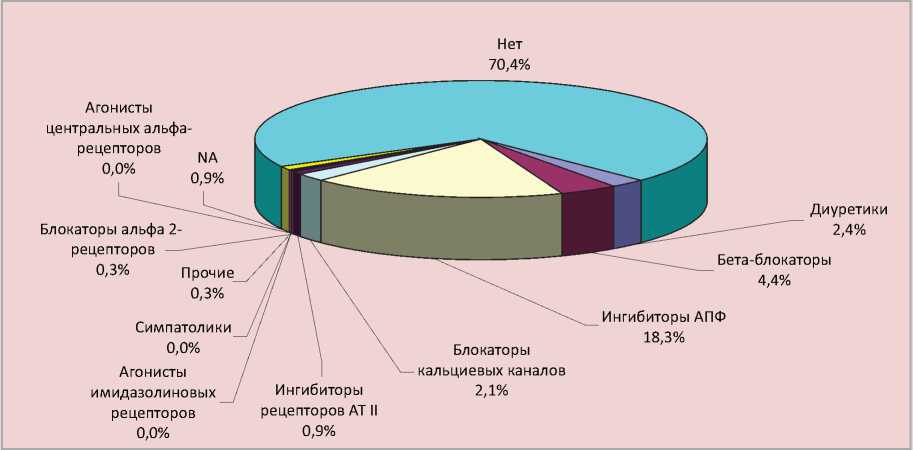

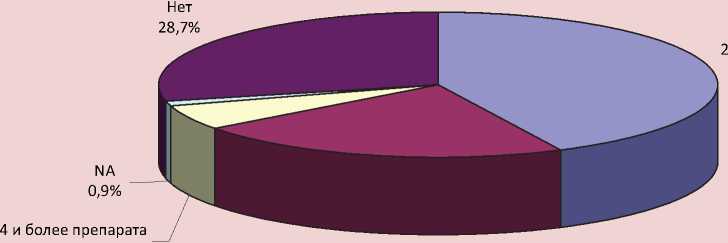

В-восьмых, в 28,7% антигипертензивная терапия выполняется одним препаратом, причем для 18,3% от общего числа пациентов (и, соответственно, для 63,8% случаев использования одного препарата) назначаются ингибиторы АПФ (рис. 8).

Комбинированная антигипертензивная терапия отмечена в 70,4% случаев (238 анкет). Два препарата назначают для 42,9% больных (145 анкет) – в 60,9% случаев ис-

Рисунок 7. Распределение пациентов по видам антигипертензивной терапии, в %

Рисунок 8. Удельный вес пациентов по применению антигипертензивной терапии одним препаратом, в %

пользования комбинированной терапии (206 анкет); три – для 21,9% (74 анкеты) и 31,1% (105 анкет) соответственно; четыре и более – для 5,6% (19 анкет) и 8,0% (27 анкет) соответственно (рис. 9) .

В-девятых, обучение в Школе для пациентов с АГ прошли 46,7% (158 анкет).

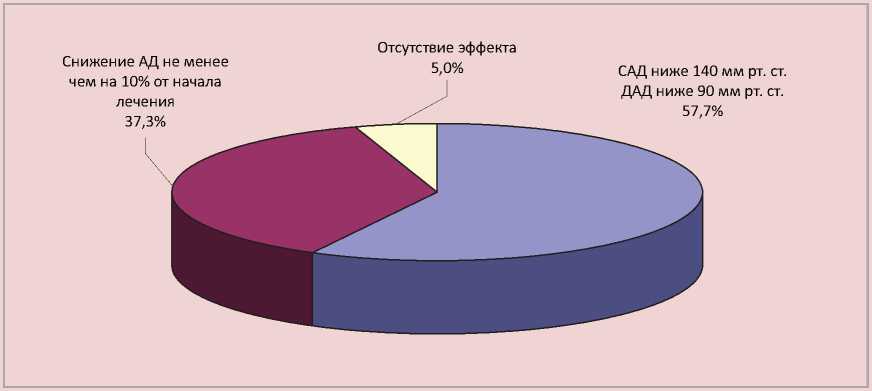

Достижение целевого уровня АГ (систолическое артериальное давление ниже 140 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.) отмечено в 57,7% (195 анкет) случаев (рис. 10) .

Инвалидность пациентов с АГ получили 12,7% опрошенных (43 анкеты).

Рисунок 9. Удельный вес пациентов, применяющих комбинированную антигипертензивную терапию, в %

препарата

42,9%

5,6%

3 препарата

21,9%

Рисунок 10. Распределение пациентов по достижению целевого уровня артериального давления, в %

Результаты анализа выборки для признака «Снижение влияния основных факторов риска» сведены в таблице 1 .

Как видно из данных таблицы, относительно благоприятно обстоит дело с физическими нагрузками (30 мин. ежедневно): снижение риска отметили 49,7% пациентов (168 анкет). Хуже – с употреблением алкоголя: для 85,2% (288 анкет) снижение риска отсутствует. Зафиксировано противоречие: в пункте № 10 карты экспертной оценки среди данных об основных факторах риска

АГ сведений об алкоголе нет. Очевидно, что причина диссонанса носит когнитивный характер. Для оставшихся четырех факторов снижение риска отсутствует для 72,8–79% больных (246–267 анкет).

Уменьшение влияния факторов риска АГ отмечено только у 4 пациентов из 338 обследованных (1,18%).

Карты экспертной оценки свидетельствуют, что, хотя сведения о немедикаментозной терапии были доведены до 84,3% пациентов (285 анкет), их использование

Таблица 1. Влияние основных факторов риска у больных АГ

|

Типы снижения влияния |

Основные факторы риска |

|||||

|

и OD cd О - o оз т с esU" |

Cd £ £ О о ц co - s 1 |

E $ « з * g 5 ш ~ $ ^. X ^ 03 s 5 таю Осо |

5 “ о cd О ^ |

c ^ s о ^ c; О 31 о |

2 - о 5 аз e о аз C ^ r; 53 o О 5 \o 03 3- |

|

|

Снижение влияния присутствует |

49,7% (168) |

21% (71) |

27,2% (92) |

23,1% (78) |

24% (81) |

14,8% (50) |

|

Снижение влияния отсутствует |

50,3% (170) |

79% (267) |

72,8% (246) |

76,9% (260) |

76% (257) |

85,2% (288) |

Таблица 2. Оценка эффективности диспансеризации больных АГ

Итоги анализа выборки по балльной оценке эффективности лечения пациентов с АГ представлены в таблице 2 .

Как видно из указанной таблицы, эффективная антигипертензивная терапия (30 и более баллов) отмечена для 82,84% пациентов (280 анкет). Таким образом, несмотря на достигнутую реализацию ОЦП, в лечении остается большой резерв выявления и снижения факторов риска АГ на ранних стадиях.

Для оценки экономического ущерба от потерь здоровья населения Вологодской области, обусловленных БСК, использовалась методология, представленная в работах [24, 25, 26]. Расчет экономических затрат в полной мере затруднен. Он требует полноценного учета многочисленных социально-экономических факторов и достоверной статистической информации за длительный период времени.

В таблицах 3 и 4 приводится оценка величины упущенной выгоды за 2009– 2010 гг., вызванной болезнями системы кровообращения, в связи с временной нетрудоспособностью и выплатами по социальному страхованию, пенсий по инвалидности и преждевременной смертностью трудоспособного населения. Итоговое значение упущенной выгоды только по этим двум показателям за год составляет 1,5 млрд. рублей.

Таблица 3. Выгода, упущенная в связи с временной нетрудоспособностью вследствие болезней системы кровообращения (Вологодская область)*

|

Показатель |

2009 г. |

2010 г. |

|

Количество дней временной нетрудоспособности по БСК |

534360 |

485840 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб. |

16566 |

18536 |

|

Средняя выплата в расчете на день |

552 |

618 |

|

Стоимость одного дня по социальному страхованию, руб. |

276,10 |

308,93 |

|

Выгода, упущенная за год, млн. руб. |

442,5 |

450,2 |

|

* Рассчитано на основании данных сб.: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2010 год. – Вологда: ДЗО, 2011; и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. |

||

Таблица 4. Выгода, упущенная в производстве ВРП из-за уменьшения численности занятых в экономике в связи с преждевременной смертностью трудоспособного населения вследствие болезней системы кровообращения*

|

Показатель |

2009 г. |

|

Смертность населения в возрасте 15-59 лет. (БСК) |

6221,2 |

|

Валовой региональный продукт в текущих основных ценах на душу населения, руб. |

176179,00 |

|

Упущенная выгода в производстве ВРП за год, млн. руб. (БСК) |

1096,045 |

|

* Рассчитано на основании данных сб.: Демографический ежегодник Вологодской области. – Вологда: Росстат, 2011; и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. |

|

Таблица 5. Потерянные годы потенциальной жизни (ПГПЖ) в результате преждевременной смертности трудоспособного населения Вологодской области в 2010 году*

|

Возрастные группы |

Область |

Город |

Село |

|||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

15-19 |

2064 |

384 |

1008 |

288 |

1056 |

96 |

|

20-24 |

6192 |

1419 |

3569 |

903 |

2623 |

516 |

|

25-29 |

8094 |

2394 |

4902 |

1596 |

3192 |

798 |

|

30-34 |

10131 |

2772 |

6699 |

1848 |

3432 |

924 |

|

35-39 |

10192 |

3304 |

6692 |

2212 |

3500 |

1092 |

|

40-44 |

11178 |

2990 |

7268 |

1840 |

3910 |

1150 |

|

45-49 |

14292 |

4410 |

8478 |

2700 |

5814 |

1710 |

|

50-54 |

15067 |

4407 |

8736 |

2600 |

6331 |

1807 |

|

55-59 |

11272 |

6960 |

4312 |

|||

|

Итого ПГПЖ |

88482 |

22080 |

54312 |

13987 |

34170 |

8093 |

|

Диспаритет |

4,01 |

3,88 |

4,22 |

|||

* Рассчитано на основании данных сб.: Демографический ежегодник Вологодской области. – Вологда: Росстат, 2011.

Одним из основных критериев здоровья населения является показатель «потерянные годы потенциальной жизни».

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области ожидаемая продолжительность жизни в 2004–2009 гг. находилась в диапазоне от 62,8 до 67,3 года со средним значением 65,42 года (для женщин – 73,22 и для мужчин – 58,6 года).

Всемирная организация здравоохранения в качестве базового рекомендует рассматривать уровень продолжительности жизни 65 лет.

Результаты расчета ПГПЖ для Вологодской области в 2010 г. по методикам [17, 26] представлены в таблице 5 .

Как видно из таблицы, вследствие преждевременной смертности трудоспособного населения в 2010 г. в области было потеряно 110 562 года потенциальной жизни, а следовательно, и значительная сумма валового регионального продукта.

Средовые факторы стимулируют безразличное отношение граждан к своему состоянию. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ в части статьи 27 «Обязанности граждан в сфере охраны здоровья», п. 1 указывает: «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Необходима смена социальной парадигмы, переход к системе охраны здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы позволит мотивировать осознанную ответственность члена общества за свое здоровье».

Корректировка факторов риска развития БСК, эффективная немедикаментозная терапия и самосохранительное поведение населения являются важнейшим условием сокращения преждевременной смертности населения, препятствующей модернизации экономики, повышению производительности труда и устойчивому развитию России.

Список литературы Эффективность реализации областной целевой программы лечения пациентов с артериальной гипертензией на региональном уровне (опыт Вологодской области)

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2010 год. -Вологда: ДЗО, 2011.

- Демографический ежегодник Вологодской области. -Вологда: Росстат, 2011

- Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения РФ/С.А. Шальнова, Ю.А. Баланова, В.В. Константинов и др.//Российский кардиологический журнал. -2006. -№ 4. -С. 45.

- Банщиков, Г.Т. Артериальная гипертония: эпидемиологическая ситуация и оптимизация ее контроля в первичном звене здравоохранения областного центра: автореф. дис.. докт. мед. наук: 14.00.06/Г.Т. Банщиков. -М., 2004. -42 с.

- Возможные способы оценки качества ведения пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторных условиях/И.Е. Моисеева, О.Ю. Кузнецова, Е.В. Фролова, С.Л. Плавинский//Российский семейный врач. -2009. -№ 3. -Т. 13. -С. 17.

- Джессен, Р. Методы статистических обследований/Р. Джессен: пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1985. -478 с.: ил.

- Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке/Н. Джонсон: пер. с англ. -М.: Мир, 1980. -Т. 1. -610 с. -1981. -Т. 2. -520 с.

- Еникеев, А.Х. Артериальная гипертония на рабочем месте/А.Х. Еникеев, Ю.Н. Замотаев, Ю.А. Кремнев//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2009. -№ 1. -Т. 4. -С. 112.

- Иванова, Л.Ю. Самосохранительное поведение взрослого населения и подростков/Л.Ю. Иванова//Социология медицины. -2010. -№ 2. -С. 31.

- Информационный бюллетень Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области. -Вологда, 2012. -№ 1.

- Кокрен, У. Методы выборочного исследования/У. Кокрен: пер. с англ. -М.: Статистика, 1976. -440 с.

- Корнильева, И.В. Влияние социальных факторов на распространенность и лечение артериальной гипертензии в Якутии/И.В. Корнильева, К.И. Иванов, С.А. Шальнова//Социология медицины. -2005. -№ 2. -С. 49.

- Назарова, И.Б. Доступность системы здравоохранения (медицинской помощи) и самосохранительная активность граждан/И.Б. Назарова//Социология медицины. -2006. -№ 2. -С. 43.

- О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи больным артериальной гипертензией в РФ [Электронный ресурс]: приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 № 4//КонсультантПлюс: справ.-правовая система/компания «КонсультантПлюс».

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2010 г./Департамент здравоохранения. -Вологда, 2011.

- Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральная целевая программа: утв. пост. Правительства РФ от 17 июля 2001 г. № 540 (128)//КонсультантПлюс: справ.-правовая система/компания «КонсультантПлюс».

- Профилактика и лечение артериальной гипертонии и атеросклероза среди населения Вологодской области на 1998-2002 годы [Электронный ресурс]: областная целевая программа: утв. пост. Законодательного Собрания от 18.03.98. № 97//КонсультантПлюс: справ.-правовая система/компания «КонсультантПлюс».

- Профилактика и лечение артериальной гипертонии среди населения Вологодской области на 2009-2011 годы [Электронный ресурс]: ведомственная целевая программа: утв. пост. Правительства Вологодской области от 28 июня 2010 г. № 739//КонсультантПлюс: справ.-правовая система/компания «КонсультантПлюс».

- Эффективность здравоохранения региона/кол. авт.: В.А. Ильин (рук.) и др. -Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. -189 с.

- Рапаков, Г.Г. Организация системы раннего выявления больных артериальной гипертензией и доступность антигипертензивных средств в Вологодской области: опыт использования кластерного анализа/Г.Г. Рапаков, Г.Т. Банщиков//Архивь внутренней медицины. -2013. -№ 4. -С. 16.

- Рапаков, Г.Г. Интеллектуальный анализ данных в здравоохранении региона (на материалах Вологодской области): монография/Г.Г. Рапаков, Г.Т. Банщиков. -Вологда: ВоГУ, 2014. -79 с.

- Реализация программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации на региональном уровне (опыт г. Вологды)»/Г.Т. Банщиков, А.А. Колинько, А.И. Попугаев и др.//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2004. -№ 3. -С. 43.

- Решетников, А.В. Медико-социологический подход к исследованию качества медицинской помощи/А.В. Решетников, М.М. Астафьев//Социология медицины. -2005. -№ 1. -С. 32.

- Решетников, А.В. Место социологии медицины в системе научного знания/А.В. Решетников//Материалы III Всероссийского социологического конгресса. -М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008.

- Решетников, А.В. Организация и проведение медико-социологического мониторинга/А.В. Решетников//Экономика здравоохранения. -2002. -№ 3. -С. 79.

- Шабунова, А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика: монография/А.А. Шабунова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -408 с.

- Шабунова, А.А. Общественное здоровье и здравоохранение территорий/А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, О.Н. Калачикова; под рук. А.А. Шабуновой. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -284 с.

- Шабунова, А.А. Экономическая оценка потерь трудового потенциала населения/А.А. Шабунова, К.Н. Калашников//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2008. -№ 4. -C. 53.

- Шипиловская, О.А. Влияние медицинских работников на самосохранительное поведение сельских жителей/О.А. Шипиловская//Вестник ВЭГУ. -2011. -№ 2. -С. 156.

- Эффективность немедикаментозной коррекции артериальной гипертензии в общей врачебной практике/Е.В. Фролова, С.Л. Плавинский, И.Е. Моисеева и др.//Кардиология. -2004. -№ 2. -Т. 44. -С. 35.