Эффективность ресурсосберегающих приемов возделывания лука репчатого при орошении в условиях Нижнего Поволжья

Автор: Калмыкова Елена Владимировна, Новиков Алексей Андреевич, Петров Николай Юрьевич, Калмыкова Ольга Владимировна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Овощеводство

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Основные площади под овощами, в том числе и луком репчатом, расположены на юге России. Включение овощей в перечень продуктов продовольственной безопасности с пороговым значением в 90% существенно повысит ответственность работников АПК всех уровней за производство и реализацию овощной продукции. Цель исследований - обосновать целесообразность и эффективность возделывания перспективных сортов и гибридов лука репчатого при орошении в условиях Нижнего Поволжья для получения урожайности 150 и более т/га высококачественной продукции. Материал и методика. Впервые в зоне каштановых почв проводили комплексные научные исследования ресурсосберегающих приемов повышения продуктивности овощной культуры - лука репчатого в условиях острозасушливого климата путем регулирования физиолого-биологических процессов при капельном орошении и разработана система применения этих приемов. Исследования в опыте осуществляли согласно общепринятым методикам. Результаты. Самая существенная прибавка урожая лука репчатого была получена на вариантах комплексного применения исследуемых агроприемов и составляла, в среднем, за 2011-2016 годы при режиме орошения 75...75...75% НВ на сорте-стандарте Волгодонец - 159%, относительно контроля, на перспективном гибриде Октант F1 - 118%, на гибриде Валеро F1 - 125%...

Режим орошения, продуктивность, лук репчатый, водорастворимые удобрения, регулятор роста, качество продукции

Короткий адрес: https://sciup.org/140248049

IDR: 140248049 | УДК: 635.25:631.5:631.67(470.44/.47) | DOI: 10.18619/2072-9146-2020-1-58-63

Текст научной статьи Эффективность ресурсосберегающих приемов возделывания лука репчатого при орошении в условиях Нижнего Поволжья

Эффективность ресурсосберегающих приемов возделывания лука репчатого при орошении в условиях Нижнего Поволжья. Овощи России. 2020;(1):58-63.

Современное производство овощной продукции подразумевает увеличение валового сбора овощей преимущественно за счет резкого повышения урожайно- сти и, в некоторой степени, в результате введения новых орошаемых площадей под овощные культуры [1-4]. Овощеводство является одной из основных отраслей АПК, обеспечивающих круглогодично население нашей страны витаминами С, В, В2, А, Н, В9, ценными пектиновы- ми, минеральными, а также питательными и другими веществами, которые определяют здоровое питание человека [5].

Основные площади под овощами, в том числе и луком репчатом, расположены на юге России. Нижнее Поволжье принято считать «всероссийским огородом». Регион располагает благоприятными природно-климатическими условиями для развития овощеводства, в результате чего занимает лидирующее место в стране по производству овощей. Около 90% овощных посевов в 2017 году было сосредоточено в Центральном, Южном, СевероКавказском, Приволжском и Сибирском округах. Наибольшее овощное поле – в Краснодарском крае (61 тыс. га) и Республике Дагестан (41 тыс. га). Среди других субъектов федерации выделим Ростовскую (36 тыс. га), Волгоградскую (30 тыс. га), Астраханскую (26 тыс. га), Воронежскую (22 тыс. га), Московскую (20 тыс. га), Белгородскую (19 тыс. га), Саратовскую (18 тыс. га) области, Ставропольский край (23,6 тыс. га) и КабардиноБалкарскую Республику (19 тыс. га) [6]. Производство овощей в Нижнем Поволжье находится на стабильно высоких отметках – сборы овощей открытого грунта в промышленном секторе овощеводства составили 531,3 тыс. т – 11,6% от общих сборов по РФ, это второе место среди регионов России. По посевным площадям этих культур регион также на 2-м месте – 15,6 тыс. га или 8,3% от всех площадей.

Валовой сбор огурцов за последние 27 лет возрос в 4,8 раза, моркови, лука и перца – более чем в 3 раза, горошка зелёного – в 2,8 раза, капусты цветной – в 27 раз, томатов – в 2,4 раза, фасоли – в 2,2 раза, капусты – в 1,8 раза, кукурузы зелёной – в 1,6 раза. За 2015-2017 годы прирост сбора капусты составил 11%, перца – 8,7%, кабачков – 8,3%, лука зелёного, горошка и капусты цветной – 6,5-7%, моркови – 5,4%, баклажанов и томатов – 2,7-3%. Прирост валового сбора фасоли составил 1%, а валовой сбор кукурузы зелёной снизился на 0,8%. Анализ производства важнейших видов овощной продукции в сравнении с 2015 годом показал, что валовой сбор томатов и лука репчатого возрос, а огурцов открытого грунта и капусты снизился. Сбор моркови и свёклы остался на прежнем уровне [7].

Включение овощей в перечень продуктов продовольственной безопасности с пороговым значением в 90% существенно повысит ответственность работников АПК всех уровней за производство и реализацию овощной продукции [8, 9].

Одно из ведущих мест в мире среди овощных культур по праву занимает лук репчатый, имеющий также во многих странах важное экономическое значение [10, 11].

Лук плохо использует естественное плодородие почвы, даже при достаточно высоком уровне агротехники без внесения удобрений урожаи его очень низкие. Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев лука особое значение имеет научно-обоснованное применение системы удобрений, режим капельного орошения, а также учет степени адаптивности сортов и гибридов к климатическим условиям [12].

Так как размещение овощных культур на плодородных почвах, применение правильных севооборотов, внедрение новых сортов и гибридов, широкое и научно обоснованное применение минеральных удобрений, расширение овощеводства на орошаемых землях, особенно с недостаточным увлажнением – все это будет способствовать значительному повышению урожайности данных культур [13].

В связи с этим изучение ресурсосберегающих приемов увеличения урожайности овощных культур (лука репчатого), в том числе микроорошения, водорастворимых удобрений и стимуляторов роста, является актуальным.

Цель исследований – обосновать целесообразность, эффективность возделывания перспективных гибридов лука репчатого при орошении в Нижнем Поволжье в соответствии со складывающимися природно-климатическими условиями и возможность получения урожайности 150 и более т/га высококачественной продукции.

Задачи исследований:

– разработать систему технологических мероприятий выращивания лука репчатого, обеспечивающих целесообразное, эффективное использование материальных, энергетических ресурсов и получение экономически выгодных урожаев;

– усовершенствовать элементы технологии орошения лука репчатого, включающие оптимальные режимы капельного орошения, приемы рационального использования водных ресурсов этой культурой;

– установить влияние сортовых особенностей на общую и товарную урожайность, структуру урожая, качество луковиц;

– изучить закономерности продукционного процесса формирования высококачественной продукции овощной культуры на вариантах с применением минеральных, водорастворимых удобрений и росторегуляторов с регулируемым водным режимом;

– дать необходимые рекомендации производству по подбору высокоэффективных элементов технологии возделывания овощной культуры.

Впервые в зоне каштановых почв проводили комплексные научные исследования ресурсосберегающих приемов повышения продуктивности лука репчатого в условиях острозасушливого климата путем регулирования физиологобиологических процессов при капельном орошении и разработана система применения этих приемов. Внедрены рациональные режимы орошения лука репчатого для подзоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья и элементы технологии получения стабильной урожайности 150 и более т/га при капельном орошении.

Материалы и методы

Исследования в опыте осуществляли согласно «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [14], «Методике полевого опыта» [15, 16].

Опыт закладывали методом расщепленных делянок. Расположение делянок по сортам и гибридам – систематическое, по питательным режимам – рендомизирован-ное. Учетная площадь делянок первого порядка составляла 315 м2 (по водному режиму), делянок второго порядка (по сорту и гибридам) – 105 м2, делянок третьего порядка (по питательным режимам) – 8 м2. Повторность опыта – трехкратная. Схема посадки лука репчатого 0,325+0,07+ 0,16+ 0,07+0,25+ 0,07+ 0,16 + 0,07+0,325м.

Фактор А – агроэкологическая оценка сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции. Для изучения использовали сорт и 2 гибрида лука репчатого: Волгодонец (в качестве стандарта), Октант F 1 (на испытании с 2011 года) (рис. 1) и Валеро F 1 .

Фактор В – научное обоснование управлением продуктивностью планируемых уровней урожайности лука репчатого: 110, 130, 150 т/га. Варианты опытов: 1 – контроль; 2 – обработка регулятором роста Энергия-М; 3 – внесение минеральных удобрений под урожайность 110 т/га: N – 330 кг/га д.в.; Р 2 О 5 – 135, К 2 О – 100 кг/га д.в.; 4 – внесение минеральных удобрений под урожайность 130 т/га: N – 390 кг/га д.в.; Р 2 О 5 – 160, К 2 О – 120 кг/га д.в.; 5 – внесение минеральных удобрений под урожайность 150 т/га: N – 450 кг/га д.в.; Р 2 О 5 – 180, К 2 О – 135 кг/га д.в.; 6 – внесение водорастворимого удобрения Растворин; 7 – комплексная обработка водорастворимым удобрением и регулятором роста Энергия-М; 8 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями и регулятором роста Энергия-М под урожайность 110 т/га; 9 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями и регулятором роста Энергия-М под урожайность 130 т/га; 10 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями и регулятором роста Энергия-М под урожайность 150 т/га.

Фактор С – влияние режимов орошения на продуктивность лука репчатого: 1 – поддержание предполивного порога влажности на уровне 75…75…75% НВ (постоянный режим орошения); 2 – поддержание предполивного порога влажности на уровне 70…80…75% НВ (дифференцированный режим орошения): посев – образование 5-го настоящего листа – 70 % НВ; образование 5-го настоящего листа – фаза формирования луковицы – 80% НВ; фаза формирования луковицы – созревание луковицы – 75% НВ.

Посев семян репчатого лука проводили сеялкой Агрикола-1,4 с микропроцессорным управлением и контролем качества на глубину заделки семян 20…30 мм с обя- зательным послепосевным прикатыванием кольчато-шпо-ровыми катками, в 2011 году – 5 апреля, в 2012 году – 3 апреля, в 2013 году – 5 апреля, в 2014 году – 28 марта, в 2015 году – 4 апреля, в 2016 году – 27 марта, норма высева – 1,1 млн всхожих шт./га.

Первую корневую подкормку растений лука репчатого выполняли через 10-12 суток после посева, разводили 1015 г удобрения Растворин на 10 л воды. Последующие подкормки проводили в период начала формирования луковицы, в фазу формирования луковицы, в фазу полегания листьев (25 г на 10 л воды).

В обработку регулятором роста Энергия-М входило:

-

1. замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян) на 30-40 минут (расход рабочего раствора – 1 л/кг);

-

2. первое опрыскивание в фазе 3-5 листьев (10 г/га);

-

3. второе опрыскивание в период массового формирования луковиц – 9-11 листьев (10 г/га).

Рис. 1. Луковицы гибрида Октант F 1

Некорневые обработки проводили на площади 1 га в дозе 15 г на 300 л воды в течение вегетационного периода (опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев и в период массового формирования луковиц – 9-11 листьев).

Полная механизация уборки осуществлялась роторным обрезчиком Корь-1,5Б, потом лукокопателем грохотным ЛКГ-1,4, с помощью которого выкапывали и укладывали лук на поверхность поля в валки для просушки. Сбор проводили вручную.

Исследования были проведены в 2011-2016 годах в условиях ИП Зайцев В.А., Городищенского района Волгоградской области. Гранулометрический состав исследуемых почв на 80% территории тяжелосуглинистый и отличался невысоким (2,31%) содержанием гумуса в пахотном горизонте, а на глубине 0,4-1,0 м его количество снижалось с 1,05 до 0,32%. Бедность этой почвы гумусом объясняется тем, что процессы превращения органических веществ в зоне каштановых почв имеют специфический зональный характер. В прямой зависимости от гранулометрического состава находятся водно-физические свойства почв. Плотность сложения варьировала по горизонтам – наименьшая была отмечена в слое 0,0…0,1 м – 1,24 т/м3. С дальнейшим углублением этот показатель увеличивался до 1,35 в исследуемом слое почвы 0,0…0,6 м – 1,35 т/м3, в слое 0,0…1,0 м – до 1,45 т/м3. Наибольшая плотность сложения была отмечена на глубине 1 м и составляла 1,62 т/м3. Увеличение этого показателя до 1,59…1,62 т/м3 значительно снижало водопроницаемость почвы за счет более высокой солонцеватости этих горизонтов. Общая порозность пахотного слоя почвы изменялась в пределах от 50,4 до 47,5 %, вниз по профилю она снижалась до 44,2%. Наименьшая влагоемкость зависит от гранулометрического и химического состава, содержания органического вещества, порозности и состава поглощенных оснований и колебалась от 25,60% в слое 0,0...0,1 м до 22,82% – в слое 0,0...0,6 м. В среднем для слоя 0,0...1,0 м наименьшая влагоемкость составляла 20,4%, влажность завядания – 8,49%. Исследуемая почва имела реакцию почвенного раствора, близкую к нейтральной или слабощелочной (рН 6,8…8,0). Обеспеченность почвы опытного участка гидролизуемым азотом (по Корнфильду) – низкая (менее 100 мг/кг почвы), подвижным фосфором (по Мачигину) от низкой до средней (16…30 мг/кг почвы), обменным калием (по Мачигину) – повышенная и высокая (300…500 мг/кг).

Минеральные удобрения вносили в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия. Подкормки минеральными удобрениями проводили с использованием дозаторов, из которых маточный раствор подавали в поливную воду и через капельницы непосредственно в прикорневую зону исследуемой культуры. Для полива на опытном участке была смонтирована система капельного орошения конструкции «Неодрип», укомплектованная капельными трубопроводами с водовыпусками, размещенными через 0,3 м. Производительность капельниц 1,55 л/ч. Нами применялся севооборот: 1. томат; 2. лук репчатый; 3. перец сладкий; 4. яровой ячмень.

Результаты и обсуждение исследований

При постановке полевых опытов учитывали степень благоприятности конкретных погодных условий в годы исследований, которые складывались неодинаково, что позволяло более полно провести агробиологическую оценку сортов и гибридов лука репчатого и изучаемых приемов агротехники. Более полно характеризует условия увлажнения с учетом соотношения между ресурсами тепла и влаги летнего периода – гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова. Так, 2011 год характеризовался как очень засушливый, 2012 год – сухой, 2013 год – засушливый, 2014 год – сухой, 2015 год – очень засушливый, 2016 год – слабозасушливый (табл. 1).

В 2011-2016 годах были проведены полевые исследования на посевах лука репчатого, где изучали два варианта режима орошения почвы. Уровень влажности почвы и поливной режим исследуемой культуры в годы исследований имели свои особенности, которые определялись изменением водопотребления в зависимости от погодных условий и формирования урожая. Сроки начала поливов в опытах определялись запасами влаги в почве на день полива и погодными условиями. Поливные нормы лука репчатого при высокой предполивной влажности почвы (80%) являлись наиболее оптимальными и составляли для слоя 0,00…0,04 м – 231 м3/га и для 0,00…0,06 м – 308 м3/га, при предполивной влажности почвы 75% НВ для слоя 0,00…0,04 м – 270 м3/га и для слоя 0,00…0,06 м – 385 м3/га. При наименьшей предполивной влажности почвы – 70% НВ – нормы полива составляли для слоя 0,00…0,04 м – 308 м3/га и для 0,00…0,06 м – 462 м3/га. Применение расчетных поливных норм также позволило установить, что проведение поливов при более высокой влажности почвы сокращало межполивные периоды и увеличивало общее число поливов. Так, при постоянном режиме орошения в 2011 году требовалось проведение 11 поливов по 270

Таблица 1. Показатели влагообеспеченности вегетационного периода овощных культур за период апрель-сентябрь, 2011-2016 годы Table 1. Indicators of moisture availability of the vegetative period of vegetable crops for the period April-September, 2011-2016

|

Показатель |

Год |

|||||

|

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

|

Сумма t>10 ° C |

3297,4 |

3855,6 |

3309,4 |

3421,0 |

3451,9 |

3401,7 |

|

Сумма осадков, мм |

216,2 |

140,8 |

325,9 |

99,7 |

173,9 |

405,4 |

|

ГТК |

0,66 |

0,37 |

0,98 |

0,29 |

0,50 |

1,19 |

м3/га и 9 поливов по 385 м3/га, общее количество за вегетацию – 20 поливов оросительной нормой 6435 м3/га. В 2013 году требовалось на 1 полив больше в фазу формирования луковицы – созревание луковицы при оросительной норме за весь период вегетации 6820 м3/га. В острозасушливых условиях опыта 2012 и 2014 годов требовалось наибольшее одинаковое количество поливов – 24, с оросительной нормой 7630 и 7400 м3/га, соответственно. В наиболее благоприятные по обеспеченности атмосферными осадками 2015 и 2016 годы для формирования урожая было проведено наименьшее количество поливов – 15 и 13, соответственно, – с поливной нормой: в 2015 году – 4970, в 2016 году – 4430 м3/га. Поливной режим лука репчатого в основные периоды роста и развития при дифференцированном режиме орошения (70…80…75% НВ) отличался проведением большего числа поливов и оросительной нормы за вегетацию. Так, в острозасушливые 2012 и 2014 годы количество поливов увеличивалось до 27 и 28 с повышением оросительной нормы на 532 м3/га (до 8162 м3/га) в 2012 г и на 685 м3/га (до 8085 м3/га) – в 2014 году. В течение всего вегетационного периода изучаемых сор-тообразцов лука репчатого для создания дифференцированного режима почвы потребовалось провести в 2015 и 2016 годах 18 и 16 вегетационных поливов общей оросительной нормой 5467 и 4928 м3/га, что на 3 полива и на 497 и 498 м3/га больше, чем при постоянном режиме орошения, соответственно по годам. Таким образом, такой агротехнический прием, как режим орошения, оказывал существенное влияние на водопотребление и формирование водного режима почвы при капельном орошении репчатого лука.

В среднем за 2011-2016 годы наименьшая величина коэффициента водопотребления при постоянном режиме орошения у перспективного гибрида Октан F 1 снизилась в варианте N 330 P 135 K 100 – до 79,66 м3/т (в контроле – 117,50 м3/т), в варианте N 390 P 160 K 120 – до 68,91 м3/т, в варианте N 330 P 135 K 100 – до 64,24 м3/т. При дифференцированном режиме – до 80,67 м3/т (в контроле – 117,53 м3/т), в варианте N 390 P 160 K 120 – до 69,90 м3/т, в варианте N 330 P 135 K 100 – до 65,08 м3/т.

Такая же закономерность прослеживалась и при дальнейшем увеличении доз удобрений. Поэтому увеличение уровня минерального питания до планируемого получения уровня урожайности в 150 т/га, то есть до наибольшей, для нашего опыта является лучшим условием повышения экономного расхода влаги на создание единицы урожая.

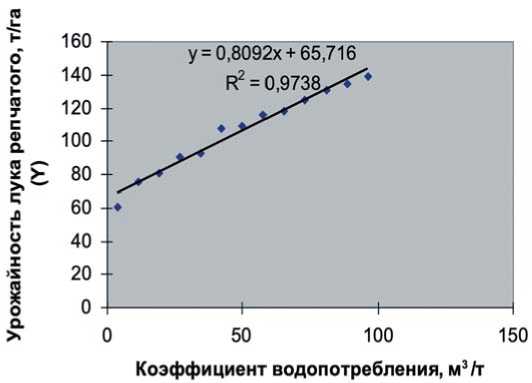

Рис. 2. Динамика изменения коэффициента водопотребле-ния в связи с повышением урожайности лука репчатого

Fig. 2. The dynamics of changes in the coefficient of water consumption in connection with an increase in the yield of onion

Обработка экспериментальных данных позволила установить связь динамики коэффициента водопотребления с урожайностью, которая описывается уравнением прямолинейной регрессии (рис. 2) типа:

у=0,8092х+65,716, (1)

где: у – урожайность лука репчатого, т/га;

х – коэффициент водопотребление, мз/т.

Корреляционная взаимосвязь динамики показателей, рассматриваемых в данном уравнении, имеет довольно высокую надежность и характеризуется коэффициентом детерминации R2=0,9738. Следовательно, уравнением регрессии объясняется, что на 97 % изменение урожайности лука репчатого в наших опытах сочеталось с изменением коэффициента водопотребления. Фактические значения коэффициента корреляции значительно превышали теоретические граничные значения: R=0,97 > R0,5=0,7. Полученное уравнение позволяет прогнозировать коэффициент водопотребления для любого уровня урожайности лука репчатого при капельном орошении, находящегося в пределах 110-150 т/га.

Оптимальные условия минерального питания в сочетании с орошением значительно активизировали работу листьев в течение вегетационного периода. Наибольшее значение фотосинтетического потенциала отмечали у перспективного гибрида Октант F 1 в варианте с комплексным применением полного минерального удобрения под планируемую урожайность 150 т/га – N 450 P 180 K 135 + Растворин+Энергия-М при дифференцированном режиме орошения и составляло 3,23 млн м2/га. Высоким показателям фотосинтетической мощности посевов соответствует и большая урожайность лука репчатого – 157,8 т/га. Следует отметить, что водный режим при оптимальном питании растений оказывал значительное влияние на активизацию фотосинтетической деятельности лука репчатого. Действие высоких доз удобрений на увеличение урожайности сухой биомассы и площади листьев проявилось лучше при поддержании влажности почвы на уровне 70…80…75% НВ. Наиболее благоприятные условия для роста и прироста вегетативной массы растений лука репчатого складывались в вариантах, где вносили регулятор роста Энергия-М в сочетании с полным минеральным удобрением под планируемую урожайность 150 т/га на гибриде Октант F1 при поддержании влажности почвы на уровне 70…80…75% НВ.

Самая существенная прибавка урожая лука репчатого была получена в вариантах комплексного применения исследуемых агроприемов и составляла, в среднем, за 2011-2016 годы при режиме орошения 75…75…75% НВ на сорте-стандарте Волгодонец – 159%, относительно контроля, на перспективном гибриде Октант F 1 – 118%, на гибриде Валеро F 1 – 125%. При режиме 70…80…75% НВ на сорте-стандарте Волгодонец – 155%, относительно контроля, на перспективном гибриде Октант F 1 – 113%, на гибриде Валеро F 1 – 115%. Необходимо отметить также, что значительно колебалась урожайность лука репчатого и по годам исследований. Основной причиной этого считаем неблагоприятные погодные условия. Наименее урожайными выдались 2012 и 2014 годы, средними были 2011 и 2013 годы и самыми урожайными – 2015 и 2016 годы. Таким образом, наиболее оптимальным режимом орошения, в плане повышения урожайности, оказался такой, при котором поливы до образования 5-го настоящего листа проводили при влажности почвы 70% НВ, в фазу формирования луковиц 80% НВ, а затем – 75% НВ. Наименьшая урожайность была получена на делянках, где поливы в течение всей вегетации проводили при влажности почвы до 75% НВ (табл. 2).

При рассмотрении показателей химического состава луковиц лука репчатого наблюдалось некоторое преимущество по всем вариантам опыта гибрида Октант F 1 . Положительное влияние на химический состав лука оказывало внесение полной дозы минеральных удобрений на планируемую урожайность 150 т/га совместно с комплексной обработкой регулятором роста и водорастворимым удобрением Растворин. Были получены следующие качественные показатели: сухого вещества – в пределах от 15.86 до 16.14%, общего сахара – от 13.8 до 14.2%, аскорбиновой кислоты – от 9.3 до 9.6 мг%, нитратов – от 78.8 до 78.3 мг/кг, соответственно по режимам орошения.

Полив дифференцированными нормами поливной воды способствовал наибольшему накоплению нитратов в луковицах лука репчатого до 77,3-78,8 мг/кг сырого вещества (в контроле без удобрений при 70…80…75% НВ – 62,6; 63,3; 63,7 мг/кг сырого вещества, соответственно по сор-тообразцам). В свою очередь, полученные нами показатели находились в пределах ПДК – 80 мг/кг сырой массы (СанПиН 42-123-4619-88 от 30 мая 1988 года).

Направление наших исследований состояло в необходимости разработки научно-обоснованных ресурсосберегающих элементов технологий возделывания лука репчатого, которые гарантируют достижение более высоких урожаев, а также экономию сырьевых и водных ресурсов. Не нарушая сложившегося подхода к ресурсосбережению, следует отметить, что он не в полной мере соответствует

Таблица 2. Эффективность исследуемых агроприемов в посевах лука репчатого на выход товарной продукции, среднее за 2011-2016 годы

Table 2. Efficiency of the studied agricultural practices in crops of onions on the output of marketable products, the average for 2011-2016

|

Вариант опыта |

Волгодонец |

Октант F 1 |

Валеро F 1 |

||||||

|

урожайность товарных луковиц, т/га |

% товарных луковиц |

масса луковицы, г |

урожайность товарных луковиц, т/га |

% товарных луковиц |

масса луковицы, г |

урожайность товарных луковиц, т/га |

% товарных луковиц |

масса луковицы, г |

|

|

75…75…75% НВ |

|||||||||

|

Контроль |

38,3 |

81,8 |

41,3 |

58,1 |

83,9 |

61,7 |

53,5 |

82,7 |

56,9 |

|

Энергия-М |

51,6 |

84,0 |

55,8 |

73,3 |

86,2 |

78,2 |

68,6 |

85,0 |

71,8 |

|

N 330 P 135 K 100 |

66,9 |

86,0 |

69,4 |

90,1 |

88,0 |

93,7 |

85,4 |

87,0 |

89,7 |

|

N 390 P 160 K 120 |

80,0 |

86,8 |

81,9 |

104,7 |

88,9 |

105,9 |

99,5 |

87,9 |

101,1 |

|

N 450 P 180 K 135 |

87,1 |

87,4 |

88,5 |

113,2 |

89,6 |

114,8 |

107,8 |

88,5 |

109,1 |

|

Растворин |

55,5 |

83,9 |

59,4 |

78,3 |

86,4 |

84,9 |

73,7 |

85,5 |

77,1 |

|

N 330 P 135 K 100 +Растворин |

80,8 |

86,9 |

82,4 |

106,8 |

89,2 |

108,9 |

101,3 |

88,2 |

102,6 |

|

N 390 P 160 K 120 +Растворин |

95,3 |

87,8 |

96,5 |

122,3 |

90,0 |

123,7 |

116,3 |

88,9 |

117,7 |

|

N 450 P 180 K 135 +Растворин |

103,9 |

88,6 |

105,4 |

132,4 |

90,7 |

134,4 |

126,7 |

89,6 |

128,7 |

|

Растворин+Энергия-М |

63,9 |

85,6 |

69,2 |

88,3 |

87,8 |

93,4 |

82,9 |

86,8 |

86,0 |

|

N 330 P 135 K 100 +Растворин+Энергия-М |

89,3 |

88,0 |

92,0 |

116,6 |

90,2 |

118,4 |

110,4 |

89,1 |

112,2 |

|

N 390 P 160 K 120 +Растворин+Энергия-М |

101,2 |

88,8 |

103,1 |

129,2 |

91,1 |

130,4 |

122,8 |

89,8 |

124,5 |

|

N 450 P 180 K 135 +Растворин+Энергия-М |

108,4 |

89,4 |

110,7 |

137,9 |

91,5 |

139,2 |

131,5 |

90,4 |

134,0 |

|

70…80…75% НВ |

|||||||||

|

Контроль |

42,0 |

83,5 |

45,4 |

63,2 |

85,4 |

66,3 |

59,1 |

84,4 |

61,0 |

|

Энергия-М |

56,1 |

85,6 |

57,5 |

78,3 |

87,3 |

81,9 |

73,5 |

86,5 |

76,5 |

|

N 330 P 135 K 100 |

71,9 |

87,0 |

74,1 |

95,8 |

88,9 |

97,6 |

90,6 |

87,9 |

92,7 |

|

N 390 P 160 K 120 |

85,6 |

87,7 |

87,8 |

111,0 |

89,6 |

112,1 |

105,4 |

88,6 |

107,4 |

|

N 450 P 180 K 135 |

93,9 |

88,7 |

95,0 |

120,3 |

90,4 |

121,7 |

115,0 |

89,6 |

116,7 |

|

Растворин |

60,2 |

85,9 |

62,3 |

83,3 |

87,6 |

87,0 |

78,6 |

86,9 |

82,9 |

|

N 330 P 135 K 100 +Растворин |

87,1 |

87,9 |

88,7 |

113,3 |

90,0 |

115,5 |

107,3 |

89,1 |

109,2 |

|

N 390 P 160 K 120 +Растворин |

101,8 |

89,0 |

103,1 |

129,2 |

90,9 |

131,2 |

122,9 |

89,9 |

124,3 |

|

N 450 P 180 K 135 +Растворин |

110,7 |

89,7 |

112,4 |

139,1 |

91,5 |

140,1 |

132,5 |

90,5 |

134,0 |

|

Растворин+Энергия-М |

69,4 |

87,2 |

71,3 |

94,2 |

88,8 |

97,2 |

88,4 |

87,9 |

90,6 |

|

N 330 P 135 K 100 +Растворин+Энергия-М |

95,5 |

88,9 |

97,2 |

123,6 |

91,0 |

125,4 |

116,6 |

90,3 |

118,1 |

|

N 390 P 160 K 120 +Растворин+Энергия-М |

108,1 |

89,6 |

109,5 |

137,2 |

91,8 |

138,1 |

129,9 |

90,9 |

131,3 |

|

N 450 P 180 K 135 +Растворин+Энергия-М |

115,8 |

90,3 |

117,2 |

145,8 |

92,4 |

147,0 |

137,7 |

91,4 |

139,6 |

|

НСР 05 (2011) |

6,74 |

НСР 05 (2013) |

7,91 |

НСР 05 (2015) |

7,62 |

|

НСР 05 А |

1,12 |

НСР 05 А |

1,32 |

НСР 05 А |

1,27 |

|

НСР 05 В |

1,38 |

НСР 05 В |

1,61 |

НСР 05 В |

1,56 |

|

НСР 05 С |

2,75 |

НСР 05 С |

3,23 |

НСР 05 С |

3,11 |

|

НСР 05 АВ |

4,77 |

НСР 05 АВ |

5,59 |

НСР 05 АВ |

5,39 |

|

НСР 05 АС |

3,89 |

НСР 05 АС |

4,57 |

НСР 05 АС |

4,40 |

|

НСР 05 ВС |

1,95 |

НСР 05 ВС |

2,28 |

НСР 05 ВС |

2,20 |

|

НСР 05 АВС |

1,38 |

НСР 05 АВС |

1,61 |

НСР 05 АВС |

1,56 |

|

НСР 05 (2012) |

7,79 |

НСР 05 (2014) |

8,18 |

НСР 05 (2016) |

8,03 |

|

НСР 05 А |

1,30 |

НСР 05 А |

1,36 |

НСР 05 А |

1,34 |

|

НСР 05 В |

1,59 |

НСР 05 В |

1,67 |

НСР 05 В |

1,64 |

|

НСР 05 С |

3,18 |

НСР 05 С |

3,34 |

НСР 05 С |

3,28 |

|

НСР 05 АВ |

5,51 |

НСР 05 АВ |

5,78 |

НСР 05 АВ |

5,68 |

|

НСР 05 АС |

4,50 |

НСР 05 АС |

4,72 |

НСР 05 АС |

4,63 |

|

НСР 05 ВС |

2,25 |

НСР 05 ВС |

2,36 |

НСР 05 ВС |

2,32 |

|

НСР 05 АВС |

1,59 |

НСР 05 АВС |

1,67 |

НСР 05 АВС |

1,64 |

фактическим условиям отрасли овощеводства. Разработанные нами и предложенные для внедрения ресурсосберегающие элементы технологии возделывания овощных культур основаны на усовершенствовании режимов капельного орошения (за счет обоснованного увеличения оросительной нормы по фазам развития овощных растений и суммарного водопотребления) в комплексе с расчетными дозами минеральных и нового вида водора- створимых удобрений, а также внедрении новых перспективных сортов и гибридов овощных культур.

Предложенный подход создает более благоприятные микроклиматические условия, которые позволяют обеспечивать соответствующую ресурсосберегающую интенсивную технологию при возделывании лука репчатого.

Анализ данных по сочетанию урожаеобразующих факторов показал, что для лука репчатого при возделывании перспективных гибридов Октант F1 и Валеро F1 при планировании урожайности в 130 и 150 т/га необходимо поддерживать уровень увлажнения на уровне 70…80…75% НВ, а при выращивании без удобрений и при планировании 110 т/га достаточно создавать постоянный режим орошения.

При расчете эффективности возделывания данной культуры были получены экономические данные, по значению которых можно сделать вывод, что при планировании роста эффективности производства лука-репки сельхозтоваропроизводителю рекомендуется внедрение в технологию агроприемов с рентабельностью 253,63%: перспективный гибрид Октант F 1 , режим орошения – дифференцированный, фон – N 450 P 180 K1 35 +Растворин+Энергия-М. На данном фоне в разрезе исследований по сорту и гибридам получена максимальная окупаемость производственных затрат – 3,2 рубля.

Заключение

В результате сортоизучения отечественной и зарубежной селекции, лучшими оказались: гибрид лука репчатого Октант F 1 , превосходящий сорт-стандарт Волгодонец в среднем за 2011-2016 годы на 29,55 т/га (N 450 P 180 K 135 +Растворин+Энергия-М).

При дифференцированном режиме орошения оптимальным питательным режимом является комплексное применение в течение всей вегетации расчетных доз на планируемую урожайность минеральных, водорастворимых удобрений и росторегуляторов (дозы, рекомендуе- мые по справочнику пестицидов и агрохимикатов) по луку репчатому на планируемую урожайность 150 т/га – N450P180K135+Растворин+ Энергия-М.

Применяемый прогрессивный способ полива путем капельного орошения благодаря локально-точечному распределению оросительной воды с низкой интенсивностью подачи воды через капельницы, является наиболее энергосберегающим техническим приемом. Использование регулярного капельного орошения лука репчатого, несмотря на существенное снижение норм оросительной воды, не сдерживается ростом урожайных данных изучаемой культуры и позволяет получать до 150 т/га качественной продукции путем дифференции поливного режима орошения по фазам вегетации: от всходов до образования 5-го настоящего листа – не ниже 70% НВ, от образования 5-го настоящего листа и в фазе формирования луковицы – 80% НВ, в фазу созревание луковицы – не ниже 75% НВ.

Таким образом, представленная схема сочетания урожаеобразующих факторов позволяет в достаточной степени экономить, прежде всего, водные ресурсы, а также производить частичную замену минеральных удобрений на более выгодные водорастворимые удобрения.

Разработка и внедрение водосберегающих технологий и технических средств, адаптированных к тем или иным условиям и обеспечивающих снижение водных и энергетических затрат, являются, несомненно, актуальными задачами для решения вопросов ресурсосбережения в современном орошаемом земледелии.

Об авторах:

Elena V. Kalmykova – Cand. Sci. (Agriculture), Researcher, Department of

Irrigation Reclamation, Laboratory for Modeling Irrigation Technologies

Aleksey A. Novikov – Cand. Sci. (Agriculture), Acting Director

Nikolay Yu. Petrov – Doc. Sci. (Agriculture), Professor, Professor of the

Department “Technology of Storage and Processing of Agricultural Raw Materials and Public Food”

Olga V. Kalmykova – Cand. Sci. (Agriculture), Associate Professor of the Chair “Technology for Storage and Processing of Agricultural Raw Materials and Public Catering”

Список литературы Эффективность ресурсосберегающих приемов возделывания лука репчатого при орошении в условиях Нижнего Поволжья

- Солдатенко А.В., Пивоваров В.Ф., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Разин О.А., Россинская О.В., Башкиров О.В. Проблемы производства конкурентной овощной продукции. Овощи России. 2019;(1):3-7. DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-3-7

- Гиш Р.А., Гикало Г.С. Овощеводство юга России: учебник. Краснодар: ЭДВИ, 2012. 632 с.

- Борисов В.А. Система удобрения овощных культур. М.: ФГБНУ "Росинформагротех". 2016. 389 с.

- Меньших А.М., Ванеян С.С. Нормы увлажнения почвы при выращивании овощных культур. Орошаемое земледелие. 2017;(1):17-18.

- Болкунов А.И. Химический состав и пищевая ценность лука репчатого. Приоритетные направления развития современной науки молодых ученых аграриев. 2016. С.257-301.

- Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Земельные ресурсы и их использование. Федеральная служба гос. статистики. М.: НИЦ "Статистика России", 2018. Т.3. 307 с.

- Солдатенко А.В., Разин А.Ф., Пивоваров В.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., Разин О.А. Овощи в системе обеспечения продовольственной безопасности России. Овощи России. 2019;(2):9-15.

- DOI: 10.18619/2072-9146-2019-2-9-15

- Тарханов О.В., Кобелев О.М. Продовольственная безопасность - часть национальной безопасности России: теоретические аспекты и реальность. Аграрная политика государства в сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. 2016. С.256-265.

- Тарасов А.Н., Щитов С.Е., Петкова А.Р., Стаценко А.Э., Морозов Е.М. Стратегические аспекты развития сельского хозяйства России в условиях глобальных вызовов. Азов: ООО "АзовПечать". 2015. 64 с.

- Байрамбеков Ш.Б., Соколов А.С., Соколова Г.Ф. Влияние обработки почвы удобрений, гербицидов на засоренность и урожайность овощных культур в севообороте. Успехи современного естествознания. 2018;(8):78-84.

- Леунов, В.И. Столовые корнеплоды в России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 272 с.

- Борисов В.А., Бебрис А.Р. Приемы повышения урожайности и качества лука репчатого при капельном орошении. Орошаемое земледелие. 2017;(2):15-16.

- Буренин В.И., Пискунова Т.М. Проблемы овощеводства в России на современном этапе. Труды отделения с.-х. наук ПАНИ. 2015;(1):50-62.

- Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Под ред. В. Ф. Белика. М.: Агропромиэдат, 1992. 319 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Альянс, 2011. 352 с.

- Дружкин А.Ф., Ляшенко З.Д., Панина М.А. Основы научных исследований в агрономии. Часть 2. Биометрия, Саратов, 2009. 70 с.