Эффективность систем поддержания пластового давления с позиции капиллярных явлений на поздней стадии разработки нефтяных месторождений Западной Сибири

Автор: Матусевич В.М., Сабанина И.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219977

IDR: 140219977

Текст статьи Эффективность систем поддержания пластового давления с позиции капиллярных явлений на поздней стадии разработки нефтяных месторождений Западной Сибири

В настоящее время основные нефтяные месторождения (около 90% всех разрабатываемых месторождений РФ) находятся на поздней стадии разработки, а структура остаточных запасов нефти за счет опережающей выработки активных запасов ухудшается. Эти факторы объективно способствуют падению объемов добычи нефти, растет обводненность добываемой продукции. В данных условиях основным резервом нефтедобычи являются трудноизвлекаемые запасы. Вполне очевидно, что в перспективе количество остаточных нефтей в заводненных пластах будет постоянно возрастать. Такие пласты при применении традиционных методов заводнения вырабатываются низкими темпами, с невысокой (обычно не выше 20–30%) конечной нефтеотдачей.

Разработка нефтяных месторождений, находящихся на конечной стадии, по существу является проблемой гидрогеологической [1].

Природные нефтегазоносные резервуары представляют собой поровые многофазные системы. Поэтому очевидно, что на распределение в их емкостном пространстве воды, нефти и газа, а также на извлечение этих флюидов из недр существенное влияние оказывают различные капиллярные эффекты [2].

Большой вклад в изучении капиллярных давлений внесли многие российские и зарубежные исследователи (Рудаков Г.В., Кряквин А.Б., Аббасов М.Т. и др). В Западной Сибири эти вопросы, освещены в работах Ю.Я. Большакова, И.В. Павловой, В.М. Матусевича, Т.В. Семеновой и др.

Методы поддержания пластового давления путем заводнения нефтяных пластов были предложены в конце 40-х годов ХХ века для разработки крупных месторождений в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне (НГБ), где они были применены для эксплуатации залежей нефти в девонских песчаниках. Несмотря на определенные издержки, этот метод здесь оказался эффективным и позволил довести нефтеотдачу до достаточно высокого уровня (до 50 % и более).

Породы-коллекторы многих месторождений Западной Сибири характеризуются гидрофобными свойствами, поэтому метод заводнения здесь должен был применяться избирательно. Однако этого не произошло, и в результате оказалось, что системы ППД не повысили нефтеотдачу, а наоборот, привели к обводнению многих залежей за счет неравномерного стягивания контура нефтеносности в процессе эксплуатации месторождений. При этом в недрах остается от 70 до 90 % нефти в виде нетронутых «целиков» [3].

Вода, нагнетаемая в кварцевый нефтенасыщенный песчаник, смачивая поверхность его порового пространства при однонаправленном действии гидродинамических и капиллярных сил вытесняет нефть как из крупных так и из мелких пор, а также частично освобождает даже ту нефть, которая удерживается в породе силами адгезии. Многочисленными исследователями установлено, что капиллярные силы, их вариации и направленность действия в реальных поровых водонасыщенных средах при нахождении в них углеводородов, зависят как от свойств контактирующих жидкостей и газов, так от свойств вмещающих пород, пластовых температур и давлений. К свойствам пород, регулирующим действие капиллярных сил, относятся смачивающие способности поверхности емкостного пространства, значения удельных поверхностей, размеры и форма пор или трещин, минеральный состав, структура, проницаемость, пористость породы и др. Вопрос о смачиваемости пористых сред при насыщенности их жидкостью и газом или двумя несмешиваю-щимися жидкостями, является одним из важных вопросов, касающихся миграции углеводородов в высоко-, и в низко проницаемых породах.

Согласно уравнению Юнга-Лапласа величина капиллярного давления (Рк), возникающего в поровой среде на границе двух несмешивающихся фаз, пропорциональна произведению межфазного натяжения

( у ) на кривизну межфазной поверхности ( r ):

Pк ≈ ±γ 1 r

Если порода гидрофильна, то капиллярное давление положительное. В гидрофобной породе оно отрицательное. Существенное влияние характер смачиваемости оказывает на электрические свойства поровой среды, так как смачиваемость коллектора контролирует распределение в нем пластовой воды и углеводородов, обладающих резко различной электропроводностью. Согласно свойству жидкостей принимать положение и форму, при которых их капиллярная энергия достигает минимального значения, в гидрофильной породе нефти энергетически выгоднее занимать относительно крупные поры, а воде мелкие. Обратное самопроизвольное распределение воды и нефти происходит в гидрофобной породе-коллекторе. В результате вода, нагнетаемая в гидрофобный коллектор, отторгается поверхностными силами твердой фазы и фильтруется под воздействием гидравлических сил только через наиболее крупные поровые каналы и трещины, увлекая за собой случайные объемы нефти. При этом она разрушает монолитность залежи, прорываясь через фронт вытеснения «кинжальным» образом [4].

В Западной Сибири методы заводнения применяются без необходимой корректировки. В отличие от девонских пород – коллекторов Волго-Уральского НГБ продуктивные песчаники мезозойского возраста Западной Сибири являются полимиктовыми. Основной компонент в их составе – полевые шпаты. Степень их гидрофильности существенно ниже, чем у кварца. Относительно низкая степень гидрофильности коллектора в сочетании с повышенными значениями удельной поверхности способствуют адсорбции полярных компонентов нефти на поверхности твердой фазы. Это приводит к гидрофобизации пород-коллекторов и снижению проницаемости вследствие сокращения размеров поровых каналов из-за образования адсорбционного слоя.

По данным Г.В. Рудакова [5] породы коллекторы ряда нефтяных залежей Западной Сибири характеризуются гидрофобными свойствами. Во многих случаях эта гидрофобность является вторичной. Для условий Западной Сибири при составлении проектов разработки месторождений необходимы исследования смачивающих свойств продуктивных пород каждой залежи. При этом метод заводнения может быть рекомендован только для залежей, приуроченных к гидрофильным коллекторам.

Примером неэффективности заводнения является история разработки нефтяной залежи в юрских отложениях Талинского месторождения, на котором основной продуктивный горизонт–пласт ЮК10 шерка-линской свиты. Он представлен песчано-гравийными породами с резко изменчивыми свойствами и составом. В подошвенной части горизонта развиты породы с очень крупными порами и даже кавернами, диаметр которых достигает нескольких миллиметров. Диапазон изменения отметок ВНК по территории залежи достигает нескольких десятков метров. В скв. 4, 144 и др. с отметок, превышающих достоверно установленный в соседних скважинах ВНК получены притоки пластовой воды. Значительная доля исследованных образцов пород пласта ЮК10 показали гидрофобные свойства, а также смешанную смачиваемость. Разработка место- рождения производилась и производится внутрикон-турным заводнением. По данным А.Б. Кряквина и др. (1987) на первом этапе разработки нефть с водой поступала только из 18,7% скважин, затем это число возросло до 33,9%. В отдельных скважинах период получения безводной нефти был исключительно короток, что свидетельствует о «кинжальном» прорыве воды через наиболее крупные поровые каналы и трещины [4].

Н.А. Еременко (1978) выделяет четыре типа распределения остаточной нефти, неизвлеченной из недр, вследствие противодействия ее вытеснению капиллярными силами.

-

1. Рассеянная нефть, находящаяся в виде отдельных капель в породах или в виде пленки, обволакивающей зерна породы. Эта нефть прочно удерживается поверхностно-молекулярными силами.

-

2. Целики капиллярно-удерживаемой нефти, образующиеся вследствие неоднородности пласта на стыках разнопоровых фаций и на границах зон различной проницаемости.

-

3. Целики нефти участках пласта, где процесс нефтеизвлечения происходит значительно медленнее, чем в основной массе коллектора (нефть в малопроницаемых прослоях или блоках порово-трещинных коллекторов).

-

4. Целики нефти, остающиеся при неравномерном продвижения фронта вытеснения в гидрофильных неоднородных коллекторах с полной гидравлической связью зон разной проницаемости. Неравномерность продвижения прежде всего возникает из-за перепадов капиллярных давлений на стыках разнопоровых фаций. При этом оставшаяся в гидрофильном коллекторе нефть находится в относительно крупнопоровых фациях, а языки обводнения формируются на участках относительно мелкопоровых разностей. Эти целики могут иметь размеры до нескольких десятков метров и содержать значительные объемы нефти [6].

Вследствие изменчивости во времени межфазного натяжения возникает капиллярный барьер. Межфазное натяжение на контакте воды и нефти является весьма чувствительной функцией температуры и увеличивается при ее снижении, вызывая тем самым повышение капиллярного давления. Следствием снижения пластовой температуры и связанного с этим повышения капиллярных давлений на ВНК может явиться ситуация, предотвращающая проникновение нефти через водонасыщенные породы, которые в прежних геотермических условиях характеризовались удовлетворительной для углеводородов проницаемостью. При этом происходящие после снижения пластовых температур неотектонические деформации нефтегазоносных пластов уже не могут вызвать перетоки нефти согласно принципу сообщающихся сосудов, поскольку залежи углеводородов стабилизированы на участках первоначального нефтегазонакопления, т.е. на участках, которые они занимали до снижения пластовых температур. Очевидно, что в основном за счет возросших межфазных натяжений будут лишены способности к перетокам нефти и газа залежи, находящиеся в коллекторах с низкими фильтрационными свойствами [2].

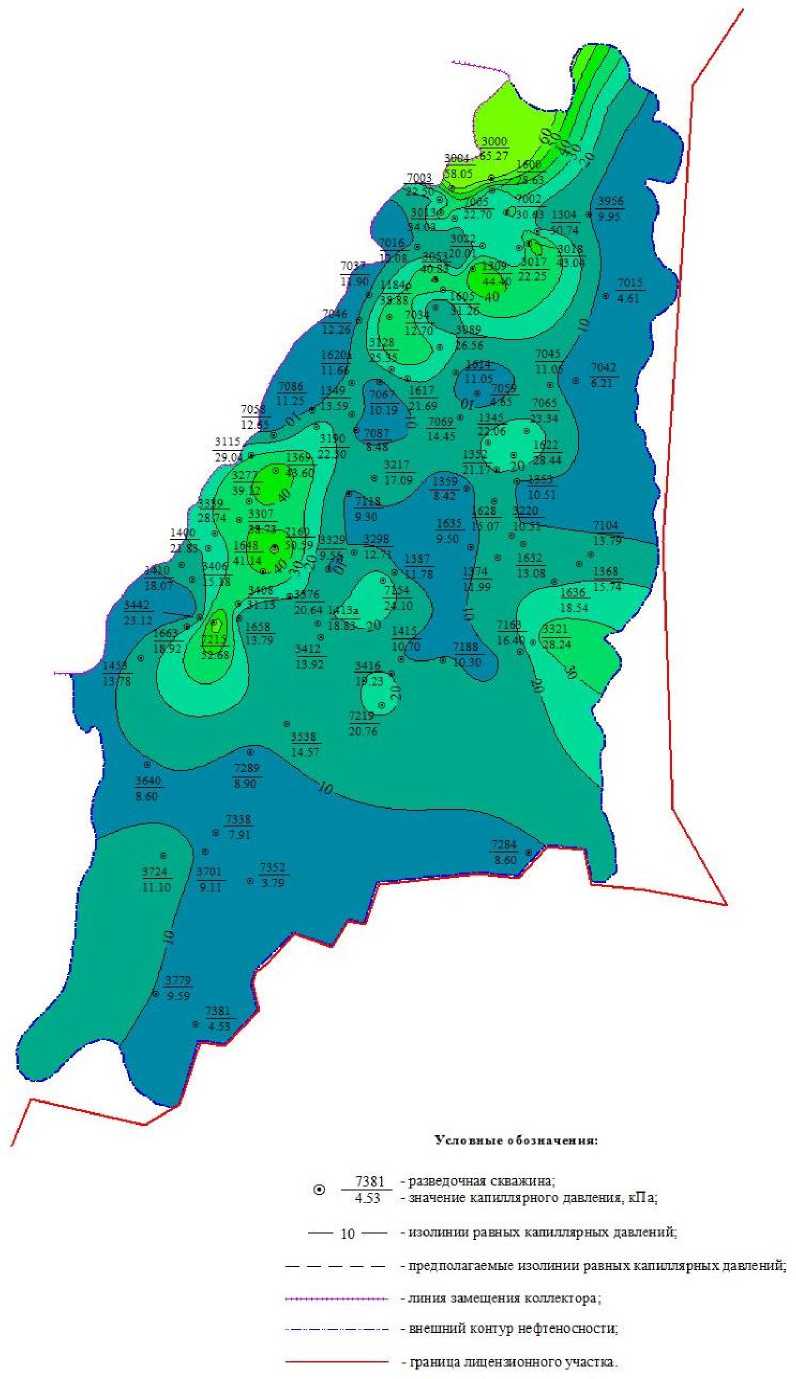

Рис. 1. Карта капиллярных давлений смещения в пласте БС 10 нефтяного месторождения.

По данным И.И. Нестерова, А.Р. Курчикова и Б.П. Ставицкого, снижение пластовых температур за период от палеогенового до четвертичного времени, на севере Западной Сибири составило до 50°С. В Широтном Приобье в юрских и неокомских отложениях этих же исследователей пластовые температуры понизились на 30-35 °С [7].

В результате залежи нефти и газа были стабилизированы на участках первоначального нефтегазона-копления, и происходящие в дальнейшем неотектони-ческие деформации не могли вызвать перетоков углеводородов согласно принципу сообщающихся сосудов [2].

Синхронно охлаждению нефтегазоносные области Западной Сибири испытали активные неотектониче-ские преобразования. В этот период происходила деформация или полное расформирование отдельных локальных поднятий и возникновение новых. По данным И.П. Варламова (1983) размах неотектонических движений на севере Западной Сибири достигал нескольких сотен метров. В Широтном Приобье он измеряется от десятков до сотни метров.

Исключительно сложный характер заполнения антиклинальных ловушек в нефтегазоносных резервуарах, подвергнутых снижению пластовых температур и активной неотектонике, известен на многих месторождениях севера Западной Сибири и Широтного При-обья.

Известно, что главные закономерности и особенности распределения температур в нефтегазоносных резервуарах определяют плотность теплового потока, и ее изменение во времени. Большое влияние на температурный режим нефтегазоносных толщ оказывают вариации климата, определяемые изменчивостью интенсивности солнечной радиации. Ослабление плотности теплового потока в сочетании с похолоданием климата в неотектонический этап геологического развития обусловили заметное охлаждение осадочных пород в пределах многих нефтегазоносных областей и, особенно, в северных районах Западной Сибири [2].

Согласно данным А.Р. Курчикова [8], за период от палеогенового до четвертичного времени пластовая температура в кровле тюменской свиты в районах Широтного Приобья понизилась на 30°С и более. Это привело к повышению капиллярных давлений на ВНК и стабилизации залежи нефти. Последнему также способствовала низкая проницаемость пород-коллекторов.

Изыскание мероприятий по предотвращению потерь капиллярно удержанной подвижной нефти, остающейся в виде целиков в крупнопоровых разностях гидрофильных коллекторов за фронтом вытеснения – задача весьма актуальная. Она может быть решена путем исследования капиллярных давлений в продуктивном пласте по данным разведочных скважин. Полученные результаты могут быть использованы при составлении проекта разработки месторождения.

В группу залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами следует также отнести залежи, приуроченные к гидрофобным коллекторам и к коллекторам со смешанной смачиваемостью.

По формуле Большакова Ю.Я. величина капиллярного давления смещения следующая:

1,53

P см = 36| — I к к К )

где Р ксм – капиллярное давление смещения (кПа), К – коэффициент проницаемости (мД).

На рисунке 1 представлена карта распределения капиллярных давлений начала вытеснения, возникающих на границах воды и нефти в поровом пространстве пласта БС 10 месторождения, расположенного в пределах Широтного Приобья. Значения капиллярных давлений изменяются от 3,79 (скв.7352) до 65,27

(скв.3000) кПа.Участки, на которых возможно формирование «языков обводнения» вокруг крупнопоровых разностей пород коллекторов, охарактеризованы минимальными значениями капиллярных давлений. Для предотвращения потерь нефти в блокированных водой целиках на участках пониженных капиллярных давлений следует производить внутриконтурное заводнение. Это позволит создать необходимые градиенты давлений для вытеснения нефти через капиллярные барьеры на стыках разнопоровых фаций [2].

На давно разрабатываемых методом заводнения месторождениях с преимущественно гидрофобными коллекторами, несколько восполнить потери нефти возможно путем перевода добывающих скважин, расположенных на участках минимальных капиллярных давлений, в нагнетательные.

Таким образом, при формировании проектов разработки новых месторождений с применением систем ППД возникает необходимость изучения капиллярных явлений в продуктивных пластах-коллекторах и учета их гидрофильности и гидрофобности.

Список литературы Эффективность систем поддержания пластового давления с позиции капиллярных явлений на поздней стадии разработки нефтяных месторождений Западной Сибири

- Матусевич В.М., Сабанина И.Г.//Фундаментальные исследования. -2014. -№ 5 (часть 6). -С. 1242-1247.

- Большаков Ю.Я., Большакова Е.Ю. Решение задач нефтегазопромысловой геологии на основе капиллярных моделей залежей. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. -140 с.

- Матусевич В.М. Проблемы нефтегазопромысловой гидрогеологии в Западно-Сибирском мегабассейне (ЗСМБ)//Матер. Международной научно-технической конф. «Нефть и газ Западной Сибири». -Тюмень, 2003. -С. 20-21.

- Большаков Ю.Я., Матусевич В.М., Семенова Т.В. Эффективность систем ППД с позиции капиллярных явлений нефтегазовой гидрогеологии//Матер. Всероссийской конф. «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна» -Тюмень, 2001. -Ч. 3. -С. 84-86.

- Рудаков Г.В. Вопросы физико-химии нефти и коллекторов//Труды Гипротюменьнефтегаз. -Тюмень, 1971. -Выпуск 25. -141 с.

- Еременко Н.А. и др. Извлечение нефти из выработанных залежей после их перфорирования. -М.: ВНИИОЭНГ, 1978. -59 с.

- Нестеров И.И., Курчиков А.Р., Ставицкий Б.П. Соотношения современных и максимальных палеотемператур в осадочном чехле Западно-Сибирской плиты//Изв. АНСССР. Сер. Геол. -1982. -№ 2. -С. 112-120.

- Курчиков А.Р., Ставицкий Б.П. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири. -М. Недра, 1987. -134 с.