Эффективность выявления мерцательной аритмии при криптогенном инсульте по данным имплантируемых мониторов электрокардиограммы: пилотное исследование

Автор: Мамчур С.Е., Иваницкий Э.А., Поликутина О.М., Чичкова Т.Ю., Мамчур И.Н., Романова М.П., Хоменко Е.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.34, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить эффективность длительного инвазивного и неинвазивного мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ) в сравнении со стандартным наблюдением в выявлении бессимптомной мерцательной аритмии у больных криптогенным инсультом.Материал и методы. В проспективное рандомизированное исследование с участием двух центров были включены 36 пациентов, перенесших криптогенный инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и не имеющих в анамнезе мерцательной аритмии и устойчивых предсердных тахиаритмий. Пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1:1 к одной из трех стратегий мониторинга. В группе I (n=12) проводилось стандартное наблюдение, в группе II (n=12) использовались имплантируемые кардиомониторы (ИКМ), в группе III (n=12) осуществлялось неинвазивное амбулаторное мониторирование (НАМ) ЭКГ. Первичной конечной точкой явилось время до первой детекции фибрилляции предсердий (ФП), трепетания предсердий (ТП) или предсердной тахикардии (ПТ). Пациенты из группы I обследовались при плановых и внеплановых визитах; при этом амбулаторное мониторирование ЭКГ выполнялось им через 28 дней и один год после включения в исследование. Пациентам группы II имплантировались устройства Reveal XT (Medtronic, США) c ежедневной передачей данных в систему CareLink Network. В группе III для НАМ использовалось устройство Spyder (WEB Biotechnology, Сингапур) на срок до 28 суток.Результаты. Частота выявления ФП/ТП/ПТ в течение первых 28 дней наблюдения не имела статистически значимых различий между группами I, II и III: 0 (0%), 1 (8%) и 2 (17%) случая соответственно, p=0,537. Всего в группах I, II и III за год наблюдения было зарегистрировано 1 (8%) 6 (50%) и 2 (17%) эпизода ФП/ТП/ПТ, p=0,0486. Среднее время от включения в исследование до детектирования первого эпизода ФП/ТП/ПТ во всех группах составило 67 (15; 97) дней. В группах II и III первый эпизод нарушения ритма был зафиксирован устройствами для мониторирования на 24-й и 6-й дни соответственно. В большинстве случаев эпизоды аритмии, выявленные посредством пролонгированного мониторинга, были асимптомными. Повторные инсульты или ТИА имели место в группах I и III (по одному случаю) и не встречались ни в одном случае в группе с ИКМ. При анализе подгрупп было установлено, что более высокая частота обнаружения ФП/ТП/ПТ была ассоциирована с перенесенным инсультом, оценкой по шкале CHADSVACS более 2 баллов и артериальной гипертензией. За 12 мес. наблюдения среднее значение бремени ФП в группе II равнялось 0,4 ч (0,2; 0,5) в сутки (1,6%). У пациентов, перенесших повторный инсульт, оно составило 3,2% в сравнении с 0,9% у остальных пациентов.Выводы. ИКМ превосходят стандартный мониторинг и применение пролонгированных наружных ЭКГ-регистраторов в детекции асимптомной ФП у пациентов с криптогенным инсультом.

Фибрилляция предсердий, пролонгированный экг-мониторинг, имплантируемый петлевой регистратор

Короткий адрес: https://sciup.org/149125298

IDR: 149125298 | УДК: 616.12-008.313-039.4-02:616.831-005.1-021.3-06 | DOI: 10.29001/2073-8552-2019-34-2-47-53

Текст научной статьи Эффективность выявления мерцательной аритмии при криптогенном инсульте по данным имплантируемых мониторов электрокардиограммы: пилотное исследование

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении и диагностике фибрилляции предсердий (ФП), антикоагулянтная терапия остается важнейшим компонентом лечения, сокращающим частоту развития тромбоэмболий на 64% [1]. Высокая распространенность асимптомных и малосимптомных форм ФП представляется серьезной проблемой, так как нередко тромбоэмболическое событие является первым проявлением заболевания. Известно, что кардиоэмболические инсульты характеризуются бо́льшей тяжестью. По данным Фрамингемского исследования, смертность в течение 1 мес. после такого инсульта равна 24% [2]. В то же время кумулятивный риск повторного инсульта через 1 год составляет 8,0%, а через 4 года – 18,1% [3]. Единственным методом, способным решить данную проблему и предотвратить развитие повторных событий, считается пролонгация сроков мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ). При этом чем больше срок мониторирования, тем выше процент выявления аритмии [4].

Применение новых технологий, таких как имплантируемые петлевые регистраторы ЭКГ, а также устройства, предназначенные для неинвазивного мониторирования, несмотря на очевидные преимущества, в реальной практике лимитировано. А изучение и сравнение эффективности различных стратегий ЭКГ мониторирования среди пациентов, перенесших криптогенный инсульт, является перспективным направлением современной кардиологии.

Цель исследования: изучить эффективность длительного амбулаторного инвазивного и неинвазивного мониторирования ЭКГ в сравнении с традиционной тактикой в выявлении бессимптомной мерцательной аритмии у больных криптогенным инсультом.

Материал и методы

Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол был одобрен локальным этическим комитетом Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Все пациенты подписали информированное согласие.

В проспективное двухцентровое рандомизированное исследование были включены 36 пациентов, перенесших криптогенный инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА) три или более месяцев тому назад. Всем пациентам в госпитальном периоде выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) брахиоцефальных и интракраниальных артерий, суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ), чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ) для исключения внутрисердечного тромбоза и наличия открытого овального окна, магнитно-резонансная (МРТ) или мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга с контрастированием. Пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1:1 к одной из трех стратегий мониторинга. В группе I ( n =12) проводилось стандартное наблюдение, в группе II ( n =12) использовались имплантируемые кардиомониторы (ИКМ), в группе III ( n =12) осуществлялось неинвазивное амбулаторное мониторирование (НАМ) ЭКГ. Исследование не могло быть ослепленным, поскольку пациенты и врачи не могли не знать, какое именно устройство используется для мониторирования ЭКГ. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице.

Таблица. Клиническая характеристика пациентов Table. Baseline patient characteristics

|

Показатели /Parameters |

Группа I/ Group I, n =12 |

Группа II/ Group II, n =12 |

Группа III/ Group III, n =12 |

p |

|

Возраст, лет/Age (y), Ме (Lq; Uq) |

60 (54; 68) |

63 (55; 69) |

62 (52; 67) |

0,534 |

|

Пол, м./ж./Sex, male/female, n (%) |

8 (67)/4 (33) |

7 (58)/5 (42) |

7 (58)/5 (42) |

0,368 |

|

Открытое овальное окно/Patent foramen ovale |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

– |

|

Инсульт/Stroke |

10 (83) |

11 (92) |

11 (92) |

0,755 |

|

ТИА/Transient ischemic attack (TIA) |

2 (17) |

1 (8) |

1 (8) |

|

|

Оценка по модифицированной шкале Rankin 1/ Modified Rankin1 scale score |

2,1 (1,8; 2,2) |

1,9 (1,7; 2,2) |

2,0 (1,7; 2,2) |

0,452 |

|

Оценка по шкале NIHSS2/NIHSS2 score |

2,4 (0,4; 2,9) |

2,1 (0,6; 2,7) |

2,4 (0,5; 2,8) |

0,241 |

|

Артериальная гипертензия /Hypertension , n (%) |

8 (66,7) |

9 (75) |

8 (66,7) |

0,880 |

|

Сахарный диабет/Diabetes mellitus, n (%) |

2 (16,6) |

2 (16,6) |

3 (25) |

0,840 |

|

Гиперхолестеринемия/Hypercholesterolemia, n (%) |

4 (33,3) |

4 (33,3) |

5 (41,7) |

0,990 |

|

ИБС/CAD, n (%) |

1 (8,3) |

2 (16,6) |

1 (8,3) |

0,755 |

|

Оценка по шкале CHA2DS2Vasc/ CHA2DS2Vasc score |

3,1 (2,7; 3,4) |

3,2 (2,8; 3,4) |

3,0 (2,6; 3,3) |

0,349 |

|

Оценка по шкале HASBLED/HASBLED score |

2,9 (2,6; 3,2) |

3,0 (2,6; 3,3) |

2,8 (2,5; 3,0) |

0,215 |

|

Прием антиагрегантов/ Antiplatelet therapy |

12 (100) |

12 (100) |

11 (92) |

0,358 |

Примечание: 1 Оценка по шкале Rankin варьирует от 0 до 6, где 0 – отсутствие симптомов, 6 – смерть. 2 Оценка по шкале NIHSS варьирует от 0 до 42 и применяется для определения неврологического дефицита.

Note: 1Modified Rankin scale is coded from 0 (no symptoms at all) to 6 (death). 2NIHSS2 score is coded from 0 to 42 and is used to quantify functional outcome.

Первичной конечной точкой считалось время первой детекции ФП, трепетания предсердий (ТП) или предсердной тахикардии (ПТ), а также изменение в назначении оральных антикоагулянтов (ОАК). Вышеназванные виды аритмий были объединены, во-первых, в связи с их одинаковой эмбологенно-стью, а во-вторых, из-за слабой способности алгоритмов ИКМ дифференцировать их между собой.

Критерии включения: возраст старше 40 лет, установленный диагноз инсульта или ТИА, подтвержденный данными МРТ или МСКТ. Инсульт классифицировался как криптогенный после всестороннего обследования, включавшего в себя ЭКГ в 12 отведениях, СМЭКГ, ЧПЭхоКГ, коагулограмму, транскраниальную допплерографию и УЗИ экстракраниальных артерий головного мозга. Пациенты с ТИА включались в исследование только в том случае, если они имели афазию, слабость конечностей или гемианопсию. Критерии исключения: ФП, ТП или ПТ в анамнезе, противопоказания для ОАК, наличие имплантированного антиаритмического устройства.

Пациенты из группы I обследовались при плановых и внеплановых визитах, амбулаторное мониторирование ЭКГ выполнялось им через 28 дней и 1 год после включения в исследование.

Пациентам группы II имплантировались устройства Reveal XT (Medtronic, США), подключенные к системе удаленного мониторинга CareLink. Имплантация ИКМ осуществлялась под местной анестезией с применением 1%-го лидокаина. Место для имплантации выбиралось в соответствии с рекомендациями производителя: амплитуда зубца R на экране программатора 0,2 мВ и более, не менее чем в два раза превышающая амплитуду зубцов Т и Р. В 11 случаях ИКМ имплантировался под кожу передней поверхности грудной клетки, в одном случае – под молочную железу доступом по передней подмышечной линии. Кожа ушивалась наглухо внутрикожным швом, затем качество записи ЭКГ вновь тестировалось, в том числе в вертикальном и горизонтальном положениях, а также при движениях ипсилатеральной верхней конечности. Пациенты выписывались на третьи сутки после имплантации.

Каждому обследуемому выдавался модуль пациента - портативное устройство с питанием от батарей, предназначенное для телеметрической связи с ИКМ и позволяющее пациентам самостоятельно инициировать запись фрагмента в память кардиомонитора при появлении симптомов ФП.

Автоматическая детекция ФП/ТП/ПТ осуществлялась при помощи внутреннего алгоритма ИКМ, основанного на анализе дисперсии интервалов RR и детекции зубца P. Выполнение анализа занимает 2 мин, после чего в случае удовлетворения ЭКГ критериям алгоритма фрагмент записывается в память устройства. ИКМ может записать до 14 эпизодов ФП, после чего в случае возникновения новых эпизодов ФП происходит повторная запись эпизода, при этом из памяти стирается самый первый из записанных эпизодов. Самый продолжительный эпизод (более 10 мин) всегда сохраняется в памяти устройства. Каждую ночь устройство при помощи системы удаленного мониторинга CareLink передает на облачный сервер фрагмент из последних 10 с наиболее длительного пароксизма ФП. Кроме того, возможна индуцированная пациентом удаленная передача данных в систему CareLink. Дополнительные параметры программирования ИКМ включали в себя: брадикардию (четыре последовательных интервала брадикардии с частотой сердечных сокращений ЧСС<30 уд./мин) и паузы 3 с и более, тахикардию (более 16 последовательных интервалов с ЧСС>160 уд./мин), частую желудочковую тахикардию (30 из 40 последовательных интервалов с RR 260 мс и менее, 16 последовательных эпизодов желудочковой тахикардии с RR 340 мс и менее, а также записанные вручную эпизоды (3 по 7,5 мин).

Для пациентов группы II плановые визиты были назначены через 28 дней и 1 год после включения в исследование.

В группе III для НАМ использовалось устройство Spyder (WEB Biotechnology, Сингапур), которое устанавливалось на срок до 28 суток (2 раза по 14, что связано с техническими ограничениями самого устройства) или до тех пор, пока сам пациент не отказывался продолжать его носить. Устройство НАМ анализирует три отведения ЭКГ, из которых автоматически выбирает для записи одно наиболее высокоамплитудное и наименее зашумленное. В процессе мониторирования оно непрерывно транслирует данные по протоколу Bluetooth на любой смартфон под управлением ОС Android, который, в свою очередь, через сеть 3G или LTE непрерывно передает данные в зашифрованном виде на облачный сервер, с которого их может считать и проанализировать врач в режиме реального времени. Пациент также может самостоятельно в любой момент увидеть свою ЭКГ на экране смартфона, используя специальное приложение, а также, нажав на специальную кнопку, вручную передать на сервер информацию о наличии у него в этот момент симптомов ФП. По окончании анализа пациенту выдается автоматизированное заключение. Таким образом, в отличие от ИКМ, при использовании НАМ врач имеет возможность проанализировать ЭКГ пациента в любой момент времени, а не только при визите пациента в клинику или ежедневной передаче данных на сервер CareLink.

Для пациентов группы III первый плановый визит был назначен через 28 дней, после чего пациенты велись так, как в группе I, и следующий визит им назначался через 1 год после включения в исследование.

Статистический анализ выполнялся в программе STATISTICA 12 (StatSoft, США) и включал в себя вычисление абсолютных значений и их долей, медиан и квартильных размахов, Ме ( Lq ; Uq ). Проверка статистической значимости различий осуществлялась с использованием критериев х2 Пирсона с поправкой Йейтса, рангового анализа Краскела–Уоллиса с последующим попарным сравнением. Для оценки динамики наступления конечной точки применялся метод Каплана-Майера. За критический уровень статистической значимости была принята величина р <0,05.

Результаты

Все пациенты завершили назначенный период наблюдения. В группе II осложнений не зарегистрировано. В группе III все пациенты достигли 28-дневного срока мониторирования.

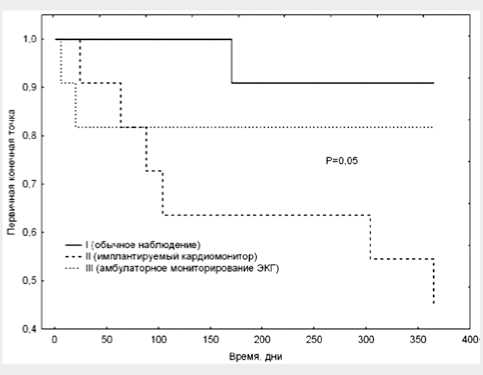

Частота выявления ФП/ТП/ПТ в течение первых 28 дней наблюдения не имела статистически значимых различий между группами I, II и III: 0 (0%), 1 (8%) и 2 (17%) случая соответственно (p=0,537). Всего в группах I, II и III за год наблюдения были зарегистрированы 1 (8%), 6 (50%) и 2 (17%) эпизода ФП/ТП/ПТ соответственно (p=0,0486). Среднее время от включения в исследование до детектирования первого эпизода ФП/ТП/ПТ во всех группах составило 67 (15; 97) дней. В группе I первый эпизод ФП был зарегистрирован на 170-й день, причем во время внепланового визита пациента, а не в результате анализа данных СМЭКГ. В группах II и III первый эпизод ФП/ТП/ПТ был зафиксирован устройствами для мониторирования на 24-й и 6-й дни соответственно. Во всех случаях НАМ выявленные эпизоды ФП/ ТП/ПТ были бессимптомными. В одном из шести (17%) случаев детекции аритмии в группе II она была симптомной, и пациент записал эпизод ЭКГ самостоятельно. У пациентов группы III, пе- решедших в группу I, после окончания НАМ в течение года не было детектировано ни одного эпизода аритмии (рис. 1).

Рис. 1. Динамика выявления первичной конечной точки: первая детекция ФП/ТП/ПТ при использовании трех стратегий мониторирования: (обычное наблюдение, ИКМ и НАМ)

Fig. 1. Kaplan–Meier analysis for primary endpoint evaluation: the first detection of AF/AFL/AT event using three monitoring strategies (standard follow-up, implantation of loop recorder, and external ECG monitoring)

Повторные инсульты или ТИА имели место в группах I и III (по одному пациенту) и не отмечались ни у одного из пациентов группы II ( p =1,0). Частота использования ОАК в группах I, II и III составила 1 (8%), 6 (50%) и 2 (17%) случаев соответственно ( p =0,0486), то есть все пациенты, у которых была зарегистрирована ФП/ТП/ПТ, получали терапию ОАК.

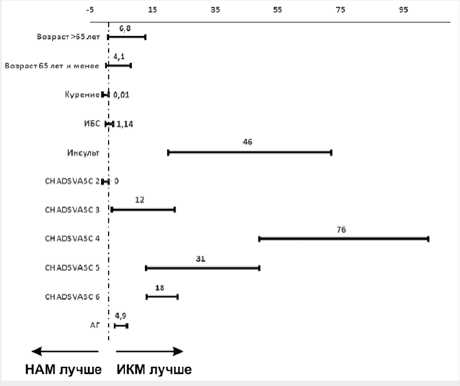

При анализе подгрупп было выявлено, что более высокая частота обнаружения ФП/ТП/ПТ была ассоциирована с перенесенным инсультом (не ТИА), оценкой по шкале CHADS-VACS более 2 баллов и артериальной гипертензией (рис. 2).

Рис. 2. Анализ подгрупп в отношении детекции первого эпизода ФП/ТП/ПТ. Представлены отношения шансов с 95%-м доверительным интервалом

Fig. 2. Subgroup analysis for the detection of the first AF/AFL/AT episode. Odds ratios are presented with 95% confidence interval

Возраст, курение, наличие ишемической болезни сердца и оценка по шкале CHADSVAACS<2 не оказывали положительного влияния на бо́льшую вероятность детекции первого эпизода аритмии с помощью ИКМ.

За 12 мес. наблюдения среднее значение бремени ФП в группе II составило 1,6% или 0,4 ч (0,2; 0,5) в сутки. У больных, перенесших повторный инсульт, оно равнялось 3,2% в сравнении с 0,9% у остальных пациентов. Таким образом, более высокое бремя ФП было ассоциировано с риском развития повторного инсульта.

Обсуждение

В настоящем исследовании было продемонстрировано, что использование ИКМ привело к более раннему обнаружению ФП/ТП/ПТ и, следовательно, более широкому применению ОАК в сравнении с группами традиционного наблюдения и НАМ. В группе ИКМ частота назначения ОАК оказалась в несколько раз выше, чем в двух других группах. При этом повторные инсульты в группе ИКМ отсутствовали, в то время как в двух других группах, хоть и статистически незначимо, но они наблюдались. Целью настоящего исследования был не анализ данного показателя, и, разумеется, отсутствие статистической значимости по нему связано как с малой численностью групп, так и с низкой априорной вероятностью развития повторного инсульта даже при традиционной тактике ведения пациентов, предусматривающей назначение антиагрегантов.

Систематические обзоры, оценивающие распространенность ФП при мониторировании ЭКГ у пациентов после криптогенного инсульта, продемонстрировали частоту впервые выявленной ФП в пределах 5–20% [5, 6]. Обсервационные исследования с использованием ИКМ у сходных популяций показали, что частота обнаружения ФП составляет примерно 25% [79]. В самом крупном рандомизированном исследовании CRYSTAL AF [10] были выявлены более низкие показатели обнаружения ФП, что авторы связали с комплексной оценкой, необходимой перед проведением диагностики криптогенного инсульта, продолжительностью ФП, используемой для определения первичной конечной точки, и различиями в исходных характеристиках пациентов, включая более молодой возраст и более низкую распространенность артериальной гипертензии.

В данной работе уровень детекции мерцательной аритмии во всех группах оказался выше, чем в других исследованиях, поскольку мы включали в первичную конечную точку не только ФП, но и другие ПТ.

При НАМ быстрее происходила детекция первого эпизода ФП/ТП/ПТ. По нашему мнению, это связано с тем, что во время НАМ вся многодневная запись ЭКГ регистрируется постоянно и непрерывно. Поэтому теоретически чувствительность НАМ должна быть выше по отношению к кратковременным бессимптомным эпизодам ФП, в отличие от ИКМ, которые могут детектировать лишь эпизоды длительностью более 2 мин либо эпизоды, записанные самим пациентом, то есть симптомные. С помощью НАМ пациенты также имеют возможность самостоятельно записывать симптомные эпизоды аритмии, причем в большем количестве, чем при использовании ИКМ.

Большинство эпизодов ФП, которые были обнаружены в нашем исследовании, были бессимптомными. Этот факт в сочетании с пароксизмальной ФП после криптогенного инсульта может объяснять низкий уровень традиционной диагностики, основанной на выявлении симптомной формы аритмии или использовании редких суточных записей ЭКГ.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какие факторы риска идентифицируют пациентов, которые получат наибольшую клиническую выгоду от обнаружения ФП путем длительного мониторинга с помощью ИКМ, а также экономическую эффективность этого подхода. Однако уже по результатам настоящей работы можно заключить, что для пациентов, имеющих высокий балл по шкале HADSVACS, страдающих артериальной гипертензией и перенесших инсульт, а не ТИА, следует избрать более агрессивный диагностический подход.

Заключение

Наше исследование показало, что ФП чаще диагностировалась при ИКМ, чем при обычном наблюдении или НАМ у пациентов с недавно перенесенным криптогенным инсультом. ФП после криптогенного инсульта чаще всего была бессимптомной и пароксизмальной и, следовательно, вряд ли могла быть выявлена с помощью стратегий, основанных на обнаружении лишь симптомных ФП/ТП/ПТ или периодических кратковременных записях ЭКГ.

Список литературы Эффективность выявления мерцательной аритмии при криптогенном инсульте по данным имплантируемых мониторов электрокардиограммы: пилотное исследование

- Hart R.G., Pearce L.A., Aguilar M.I. Meta-analysis; antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann. Intern. Med. 2007;146:857-867.

- Lin H.J., Wolf P.A., Kelly-Hayes M., Beiser A.S., Kase C.S., Benjamin E.J. Stroke severity in atrial fibrillation. The Framingham Study. Stroke. 1996;27(10):1760-1764.

- Feng W., Hendry R.M., Adams R.J. Risk of recurrent stroke, myocardial infarction, or death in hospitalized stroke patients. Neurology. 2010;74(7):588-593.

- Мамчур С.Е., Хоменко Е.А., Чичкова Т.Ю., Романова М.П., Евтушенко В.В., Поликутина О.М. Неинвазивное длительное мониторирование электрокардиограммы против имплантации петлевого регистратора для оценки течения фибрилляции предсердий: пилотное исследование. Вестник аритмологии. 2018;94:5-10. DOI: 10.25760/VA-2018-94-5-10

- Seet R.C., Friedman P.A., Rabinstein A.A. Prolonged rhythm monitoring for the detection of occult paroxysmal atrial fibrillation in ischemic stroke of unknown cause. Circulation. 2011;124:477-486. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.029801

- Kishore A., Vail A., Majid A., Dawson J., Lees K.R., Tyrrell P.J., et al. Detection of atrial fibrillation after ischemic Stroke or transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Stroke. 2014;45:520-526. DOI: 10.1161/STROKEAHA.113.003433

- Cotter P.E., Martin P.J., Ring L., Warburton E.A., Belham M., Pugh P.J. Incidence of atrial fibrillation detected by implantable loop recorders in unexplained stroke. Neurology. 2013;80:1546-1550. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31828f1828

- Passman R., Leong-Sit P., Andrei A.C., Huskin A., Tomson T.T., Bernstein R., et al. Targeted anticoagulation for atrial fibrillation guided by continuous rhythm assessment with an insertable cardiac monitor: The Rhythm Evaluation for Anticoagulation with Continuous Monitoring (REACT.COM) pilot study. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2016;27:264-270. DOI: 10.1111/jce.12864

- Isabelle C., Jeff S., Harry J.G., Crijns M., Wang J., Stefan H., et al. Duration of device-detected subclinical atrial fibrillation and occurrence of stroke in ASSERT. Eur. Heart J. 2017;38(17):1339-1344. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx042

- Sanna T., Diener H.C., Passman R.S., Di Lazzaro V., Bernstein R.A., Morillo C.A., et al.; CRYSTAL AF Investigators. Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. N. Engl. J. Med. 2014;370:2478-2486. DOI: 10.1056/NEJMoa1313600