Эффектор как новый системообразующий фактор в оценке и управлении бизнесом

Автор: Леонтьев Б.Б.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Оценка всех видов собственности

Статья в выпуске: 4 (43), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151290

IDR: 170151290

Текст статьи Эффектор как новый системообразующий фактор в оценке и управлении бизнесом

Для акционера, вложившего деньги в акции компании, важно четко понимать: правильно ли он вложил свой капитал и есть ли перспектива устойчивого получения дивидендов. Анализировать состояние бизнеса по бухгалтерским показателям не так-то просто. Чтобы оценить финансовое состояние предприятия одним из наиболее простых способов, например методом рейтинговой оценки, нужно определить как минимум пять непростых коэффициентов и затем с их помощью рассчитать итоговый показатель по определенной формуле. Причем сами коэффициенты выражают весьма абстрактные понятия такие, например, как ликвидность, интенсивность оборота авансируемого капитала, рентабельность собственного капитала, коэффициент менеджмента, обеспеченность собственными средствами.

Немудрено, что любой, даже хорошо экономически образованный человек, может быть введен в заблуждение манипуляциями этих показателей, которыми менеджмент обычно отчитывается перед акционерами. Поэтому, чем больше развивается экономика, тем острее встает проблема упрощения методов оценки бизнеса с одновременным ростом требований к достоверности этих оценок.

Шесть лет назад в опубликованной автором брошюре «Введение в теорию обновления общества» (1999) в экономику и другие общественные дисциплины был впервые введен термин «эффектор» (effektor), кото- рый с латинского переводится как «создатель», «творец». Удивительно, что до сих пор обществоведы и, в частности экономисты, его не используют, хотя уже много десятков лет этот термин достаточно активно используют биологи, а последнее время и психологи оперируют им в своих исследованиях и методиках. Сегодня Институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса использует этот термин в своей практической работе при оценке стоимости нематериальных активов в бизнесе. С его помощью мы обозначаем наиболее ответственные материальные объекты и места на предприятии, обеспечивающие ему наибольший эффект и прибыль. Все наиболее ответственные детали механизма являются его эффекторами. Все наиболее ответственные механизмы на действующем предприятии, равно как и наиболее ответственные технологические зоны, также являются эффекторами предприятия в целом. Таким образом, эффекторы предприятия имеют свою иерархическую структуру.

Так, зная структуру, количество и качество эффекторов на предприятии можно относительно легко оценить его жизнеспособность и перспективность. Причем, что очень важно, эффекторы являются самыми, что ни есть первичными, можно сказать, первородными факторами бизнеса, а не вторичными и третичными, какими являются почти все экономические показатели. Поэтому, зная каких и сколько существует эффекторов на предприятии, и сравнивая их с итоговыми экономическими показате- лями, акционер может без посторонней помощи достаточно обоснованно принимать решения о покупке новых или продаже имеющихся акций. Есть высококачественные эффекторы, значит, предприятие имеет высококачественный потенциал и, следовательно, хорошую перспективу. И, наоборот, если на предприятии есть достаточное количество весьма продуктивных эффекторов, и они своевременно обновляются, то менеджмент обязан обеспечить высокую рентабельность бизнеса в целом и отчитаться в этом, в противном случае менеджмент нужно обновлять. Качество менеджмента всегда весьма субъективно, точно так же, как и многие экономические показатели. Однако наличие и качество эффекторов как реальных материальных факторов почти всегда объективно. Поэтому с введением этого понятия прозрачность бизнеса существенно возрастает. В то же время его применение требует некоторого осмысления и выработки определенной логики.

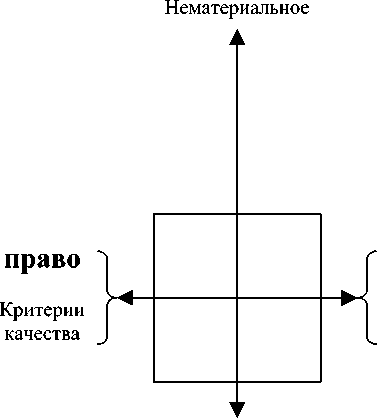

Эффектор – продукт инноваций

С введением понятия «эффектор» также существенно выигрывает методология управления научно-технической и инновационной деятельностью. Становится весьма компактной и определенной связь между идеей как началом научно-технической деятельности и результатом ее осуществления, который сегодня обозначается весьма неопределенно и по-разному. В нашем случае на любом этапе научно-технической разработки ее результатом всегда становится эффектор . Как известно, критерием любой истины является только практика. Речь идет лишь о том, чтобы основные количественные и качественные показатели оценки эффектора как материализованной идеи были точно зафиксированы в отчетах о работе. А все поле измеряемых и зафиксированных характеристик исходной идеи и ее эффектора, используемых в процессе разработки нововведения, можно уложить в компактную матрицу (рис. 1 (а, б).

начало НИОКР идея

идея

экономика

Критерии количества

эффектор

эффектор

Материальное

> 10.01.2002

-

• технология 1

-

• технология 2

-

■ агрегат 1.1

-

• агрегат 1.2

-

• агрегат 2.1

-

■ агрегат 2.2 и 2.3

-

• детали 1.1.1 - 1.1.8

-

• детали 1.1.2 - 1.1.5

-

■ деталь 2.1.1

-

■ деталь 2.1.2 и 2.1.3

-

• деталь 2.1.4

-

• деталь 2.1.5 и 2.1.6

-

• деталь 2.1.7 и 2.1.8

-

• деталь 2.2.1

-

• деталь 2.2.2 и 2.2.3

-

• деталь 2,2,4 - 2.2,9

-

• агрегат 1.1 и 1.2

-

• агрегат 2.1, 2.2, 2.3

। технология 1

-

• технология 2

-

• комплексная

технология

> 30.12.2004

окончание

НИОКР

а) Матрица

б) Фрагмент матрицы - ось ординат (пример из практики)

Рис. 1 (а, б). Матрица оценки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и инновационной деятельности

По вертикали, по оси ординат можно отмечать технико-технологические параметры: проектные (планируемые) и итоговые (результирующие), а по оси абсцисс можно фиксировать экономико-правовые критерии. Экономические критерии – затраты и эффективность. Правовые критерии – охраноспособность и патентная чистота.

Если системно изложить матрицу, то по мере продвижения работы от идеи до эффектора можно вести хронометраж формирования тех или иных свойств эффектора, главным качеством которого всегда будет устойчивое воспроизводство нужного эффекта.

Зачастую на практике исходные идеи бывают ложными, и попытки реализовать их не оправдывают себя. В этом случае навязываемая реализация превращается в авантюру. Подобным образом вновь созданные эффекторы также могут фактически работать в убыток и не воспроизводить нужный эффект. Тогда они становятся антиэффекторами или дефекторами , наносящими ущерб бизнесу, в который их внедрили. Дефекторами со временем становятся многие постепенно устаревшие и когда-то высококачественные эффекторы. Поэтому процесс управления бизнесом, особенно высокотехнологичным, превращается в существенно более понятный в принципе процесс своевременного введения новых и обновления существующих эффекторов. Эффекторы – это своеобразные мускулы бизнеса, непрерывно обновляемые в процессе систематических тренировок. Если они существуют и хорошего качества, то бизнес является крепким и устойчивым. И наоборот. Вся деятельность менеджеров предприятия, таким образом, сводится к обновлению, созданию новых действующих эффекторов и эффективной их эксплуатации. Чем больше эффекторов и чем они лучше взаимодействуют в бизнесе, тем он успешнее. Все факторы риска и успеха для этого бизнеса становятся более управляемыми, когда они рассматриваются с позиции их влияния на эффекторы. А оценка качества менеджмента с позиции его влияния на эффекторы значительно упрощается.

Определение

Под эффектором мы понимаем материальный объект или зону какого-то объекта, стабильно воспроизводящую некий существенный для нас эффект . А поскольку эффектов в производстве и сфере потребления бесчисленное множество, то их можно классифицировать только по каким-то группам, разбитым либо по функциональному, либо по дисциплинарному, либо по технологическому признакам.

До сих пор в экономике используются эквивалентные понятия «ответственные детали, узлы, механизмы, технологии» или «нововведение», «новшество», «новая техника и технология». Однако эти слова отражают скорее юридический смысл, а не экономический, поскольку говорят лишь о их новизне. Менеджерам гораздо важнее знать и ранжировать не те приспособления, вещества и технологии, которые обладают новизной, а те, которые реально повышают эффективность бизнеса, приносят ему прибыль. А эти факторы, как известно, не всегда являются новшествами и потому не всегда подпадают под понятие «нововведение». Таким образом, понятия «эффекторы» и «нововведения» не всегда совпадают. Нередко нововведения оказываются антиэффекторами.

Когда мы оцениваем стоимость нематериальных активов предприятия, то используем понятие эффектора как фактора, создающего прибыль, доход, стоимость бизнеса. И здесь понятие «нововведение» не всегда уместно. Не все нововведения эффективны и тем более высокоэффективны. Нередко они характеризуются скорее как дефекторы , то есть как факторы снижения стоимости бизнеса, поскольку не вписываются в организм предприятия и часто отторгаются.

При оценке стоимости высокотехнологичного бизнеса и его нематериальных активов его технико-технологические и организационные составляющие гораздо полезнее подразделять на «эффекторы» и «де-фекторы», ранжируя их по принципу эффективности или убыточности, а не с позиции: новая и старая техника, нововведение или ненововведение. Поэтому эффектор – это фактор повышения эффективности, а дефектор – это фактор снижения эффективности той системы, в рамках которой они рассматриваются.

Когда мы имеем дело с изделием, то классификацию эффекторов , производимых отдельными его деталями и узлами целесообразно проводить по функциональному признаку . Иными словами, каждая деталь выполняет какую-то функцию либо привычно и традиционно для нас, либо необычно и эффективно.

Когда мы имеем дело с системой управления предприятием , при котором обеспечивается комплексное управление, но имеются самостоятельные подсистемы экономического, правового, социального, психологического управления, то классифицировать эффекторы , очевидно, целесообразнее по дисциплинарным признакам : экономические, правовые, социальные, психологические и так далее.

Если же мы имеем дело с производственным аппаратом конкретного предприятия либо технологическим комплексом, то классифицировать эффекторы целесообразно по технологическому признаку исходя из специфики его переделов, процедур и операций.

О генерации термина

Решая общесистемные и общеметодологические вопросы теории обновления, применительно к общественному производству мы обнаружили, что трехзвенная схема обновления продукции в виде цепочки «идея – инновация – продукция» имеет некоторую абстрактную слабость в слове инновация.

Дело в том, что инновация еще не является гарантом высокого качества и эффективности. Весьма часто инновации в производстве не подтверждают правильность их отбора на ранних стадиях осуществления научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). Само слово «инновация» для тех, кто всю жизнь занимался экспертизой научных разработок и изобретений, как правило, однозначно не ассоциируется с прогрессом, надежным ка- чеством и высокой эффективностью. Для обывателя инновация и прогрессивное изобретение – это лишь синонимы. К сожалению, большинство нововведений, предлагаемых самыми разными авторами, не состоятельны как по сути, так и по результату их проверки.

В то же время базовый критерий, определяющий сущность и смысл любого обновления – это «эффект» (от латинского слова «действие»). Как и само обновление, «эффект» не относится только к экономике или технике. Именно «эффект» становится в центре любого творческого и продуктивного производственного процесса. Поэтому «эффектор» как воспроизводитель, гарант и демонстратор эффекта показался нам термином удачным.

Как уже было сказано, в Институте сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса такое лаконичное определение, как «эффектор» , используется уже шесть лет, если судить по его появлению в нашем труде «Введение в теорию обновления общества», изданном в начале 1999 года [4, с. 41]. Нами оно заимствовано из биологии, в частности из фундаментального труда К. Вилли и В. Детье «Биология» [5, с. 593]. Там эффекторами называют клетки, мышцы и другие органы растений и животных, способные моментально реагировать на любые изменения в окружающей среде в отличие от остальных органов конкретного организма. Биологические эффекторы обеспечивают своим организмам высокую адаптивность, жизнеспособность и, соответственно, более высокую безопасность. Естественный отбор у организмов происходит за счет развития новых полезных эффекторов.

Затем развернутая формулировка была извлечена из Большой советской энциклопедии. Эффекторы – это, во-первых, конечные звенья нейронов в рефлекторной дуге. Эффекторы центральной нервной системы передают импульсы периферическим органам и тканям. Во-вторых, эффекторы, или эффекторные органы, животных или человека осуществляют ответные реакции организма на раздражители из внешней и внутренней среды или участвуют в трудовой де- ятельности. В зависимости от характера ответа и его целенаправленности эффекторы образуют динамические системы, включающие различные органы. Например, при физическом труде – мышцы, кровеносные сосуды, сердце, железы внутренней секреции и другие органы. К эффекторам также относятся хроматофоры, органы свечения, электрические органы и другие. Регуляция эффекторов происходит как на уровне органов, так и клеточных и субклеточных образований и обеспечивает пусковые (начало – конец работы) и адаптационно-трофические влияния, то есть интенсивные и качественные характеристики реакции эффекторов. Состав эффекторов, включенных в систему, и их взаимоотношения зависят от степени тренированности, закрепленности ответа и состояния эффектора. И, наконец, в-третьих, в биохимии эффекторы – это продукты обмена веществ, которые, соединяясь с ферментом, повышают или понижают его активность [7, с. 323].

Можно сказать, что акупунктура, традиционное китайское иглоукалывание и электроукалывание, построено на знании и использовании эффекторов нервной системы человека.

В современных справочниках по биологии, в частности в [6, с. 744], даются следующие определения эффектора:

-

• в физиологии – исполнительные органы, деятельность которых определяется рефлексом;

-

• в биохимии – продукты обмена веществ, которые, действуя на ферменты, повышают или понижают их активность;

-

• в генетике – вещества, которые, соединяясь с репрессором, влияют на его взаимодействие с оператором.

Для нас важно отметить, что во всех случаях эффектор рассматривается как стимулятор или исполнитель какого-то эффекта, физического или химического.

В инженерной психологии под эффектором понимаются «органы, обеспечивающие своей деятельностью реакции организма на раздражения внешней и внутренней среды, опосредованные нервной системой. Эффекторы являются исполнительной частью рефлекторного кольца, в отличие от восп- ринимающей части – рецепторов. Например, у водителя автомобиля в качестве эффектора чаще используются руки и реже ноги» [9, с. 802]. Здесь эффекторами являются органы человека, обеспечивающие эффект управления автомобилем.

Интересно, что в Толковом словаре В.И. Даля, выходившем в России в 1903–1909 годах, слово «эфекть» писалось с одной «ф» и имело более узкое и, по сути, воспитательно-бытовое значение – «нравственное действие или сильное, разительное действие на чувство» [3, с. 1541]. Итак, в словаре В.И. Даля слово «эффектор» отсутствовало, а слово «эффект» употреблялось весьма узко. Это показывает, что за последнее столетие наблюдается бурная динамика этих терминов. И можно предположить, что на наших предложениях этот процесс не остановится.

Применяя это же понятие в экономике и управлении, мы употребляем его по тому же назначению, выделяя в моделях бизнеса элементы, обеспечивающие ему максимальную приспосабливаемость к рынку, потребительскому спросу и, соответственно, обеспечивающие ему более высокую конкурентоспособность и безопасность.

Введенное нами в обиход в конце 1998 года определение в некотором смысле идентично понятиям «центр прибыли» и «центр затрат», используемым в экономике последние годы. Разница в том, что понятие «эффектор» существенно шире, поскольку также подразумевает использование испытательных установок, стендов и полигонов как особых зон и особых объектов, демонстрирующих наличие эффектов, их воспроизводимость и особенности. К тому же в роли эффекторов, демонстрирующих ценные уникальные эффекты, могут выступать и отдельные личности, способные воспроизводить их в нужных ситуациях. Более того, понятие «эффектор» – это функциональный элемент, важнейшая функция любой социально-экономической системы, непрерывно стремящейся к своей актуализации. В системе все элементы могут быть тривиальными, кроме эффектора. Именно эффектор обеспечивает системе свой стиль, блеск и яркость, отличающую ее от аналогов. В лю- бой системе все процедуры, операции и функции, по сути, делятся на два вида – рутинные, обычные и эффекторные, необычные, обеспечивающие всей системе какое-то преимущество. Конечно, можно во всех этих случаях употреблять вместо слова «эффектор» его экономический эквивалент «центр затрат» или «центр прибыли». Однако затраты и прибыль еще нужно доказывать и обосновывать и, следовательно, называть те или иные зоны такими центрами можно лишь после проведения глубокой аналитики. С эффекторами все обстоит гораздо проще и разнообразнее. Многие зоны с фонтанирующими очевидными эффектами аналитически можно не доказывать, поскольку эффект очевиден. Визуализация эффекта первична и нередко не требует доказательств, а вот каков знак эффектора: «+» или « – «, прибыль или затраты – это вторично. К тому же в природе и обществе разнообразие эффектов настолько огромно и многообразно, что, пожалуй, их подавляющее большинство с трудом поддается объективной количественной оценке.

Краткая классификация эффекторов

Исходя из классификации, разработанной в нашем институте, все эффекторы делятся на следующие бинарные или асимметричные пары, которые представляют соответствующие группы:

-

• естественные и искусственные – по своему происхождению;

-

• макро- и микро-: по масштабу физических размеров;

-

• количественные и качественные – по способу измерения эффектов;

-

• дисциплинарные и отраслевые – по содержательной принадлежности к научной или отраслевой специфике их применения;

-

• моно- и поли-: по количеству воспроизводимых эффектов от одного эффектора;

-

• эндо- и экзо-: как внутри- и внешнесистемные;

-

• субъективные и объективные – по их принадлежности к живому или неживому излучателю или воспроизводителю эффектов;

-

• аморфные и структурированные – по содержательному устройству;

-

• комфортные и дискомфортные;

-

• гомогенные и гетерогенные групповые эффекторы как однородные и неоднородные – по своему функциональному назначению и технологическим или потребительским особенностям;

-

• этичные и неэтичные – в зависимости от поведения субъекта;

-

• состоятельные и несостоятельные – по соответствию заявленным ожиданиям, гарантиям;

-

• безопасные и опасные (эффекторы и дефекторы);

-

• полезные и бесполезные.

Этот перечень является не строгим и не завершенным ввиду того, что фактическое количество разновидностей эффекторов намного больше. Работая с ними, на практике мы создаем отдельные классификации локального применения с тем, чтобы затем учесть, пересчитать, проранжировать и оценить все значимые в конкретной локальной системе эффекторы.

Важнейшие качества эффекторов

Эффекторы обладают множеством свойств (ресурсом безотказной работы, принадлежностью к конкретным технологиям, явными и неявными эффектами, состоятельностью и др.). Среди прочих наиболее важным является состоятельность эффектора.

Состоятельность эффектора

Состоятельность эффектора – это способность эффектора в заданных условиях стабильно воспроизводить ранее заявленные эффекты. На каждом уровне реализации оценка состоятельности эффектора производится по-своему, хотя принцип оценки везде и всегда один и тот же. Он состоит в определении стабильности воспроизводства эффекта , способности количественно и качественно повторять одно и то же.

Также уместно говорить о создании и обновлении самих эффекторов, об их параметрах, типах, методах их оценки и оценке их эффектов. В конечном итоге задача состоит в поисках и систематизации новых полезных эффектов. Четыре уровня ука- занных эффекторов отличаются друг от друга масштабом эффектов и их приближением к промышленному производству.

Измерение состоятельности идеи и эффектора, демонстрирующего идею, происходит по одной и той же схеме. Оно состоит в равномерном и последовательном заполнении матрицы соответствующей информа- цией. В каждой клетке этой матрицы следует отмечать, состоялся этап или не состоялся, то есть не завершен положительным результатом.

Матрица измерения идей и эффекторов может быть проиллюстрирована цифрами в клетке. Они отражают примерные затраты в евро или долларах (табл. 1).

Таблица 1

Матрица оценки состоятельности эффектора

|

№ этапа |

Наименование этапа |

Стадия развития новшества |

|||

|

Идея |

НИР |

ОКР |

Освоение производства |

||

|

1 |

Концепция |

100 |

1 000 |

10 000 |

100 000 |

|

2 |

Проект |

200 |

2 000 |

20 000 |

200 000 |

|

3 |

Эффектор |

300 |

3 000 |

30 000 |

300 000 |

|

4 |

Производство продукции |

400 |

4 000 |

40 000 |

400 000 |

Состоятельность разного уровня эффекторов измеряется по числу клеток последовательно заполняемых по столбцам (стадиям) сверху вниз и по этапам, на которые делятся стадии. Заполнение клеток информацией происходит по результатам выполненных работ на конкретной стадии или этапе. Если на первой стадии результат отрицательный, то есть ожидания не подтвердились, то переходить на вторую стадию нецелесообразно ввиду нерациональной траты финансовых и материальных средств. Все должно происходить последовательно и иметь положительный результат. По состоятельности объективных эффекторов, то есть по количеству состоявшихся эффекторов и числу практически реализованных идей, можно судить о состоятельности авторов и разработчиков. В нашем институте разработана система оценки состоятельности творческих работников, которая может быть полезной при организации творческих коллективов и проведении тендеров.

Несостоятельность эффектора (дефектора)

Нарушение роста эффектора происходит, если после несостоявшейся стадии разработчики «перескакивают» на конечные стадии. Такое поведение разработчиков и менеджеров можно квалифицировать как несостоятельное, авантюрное. По этой схеме легко и убедительно можно оценивать авантюрность личностей.

Если повсеместно начать измерять состоятельность идей, эффекторов и, соответственно, ученых, изобретателей, научных работников, конструкторов, инженеров и технологов, то этот показатель наилучшим образом сможет охарактеризовать и творчество личности, и ее отдельные идеи.

Оценочно-рейтинговая компания «Интеллектуальные измерения» (ООО «ОРК «Интелмер») осуществляет независимую оценку состоятельности идей эффекторов и их авторов, отмечая уровень творческих успехов и ценность идей. Такое измерение также было бы полезным при присвоении ученых степеней и званий, продвижении по службе в правительственных учреждениях, на крупных, средних и малых предприятиях, работающих в сфере высокотехнологичного бизнеса.

Моделирование и оценка

Для того чтобы всесторонне оценить интеллектуальную собственность, содержащуюся в бизнесе, производстве, разработке, необходимо выделить в ней сам эффектор. Смоделировав основные функциональные блоки бизнеса, производства или конкретного нововведения, используемого в производстве, можно прежде всего количественно выделить зоны наиболее полезных для бизнеса эффектов. Причем эти зоны эффектов будут актуальны лишь на тот момент, пока конкуренты не овладеют этими же эффекторами в своем бизнесе.

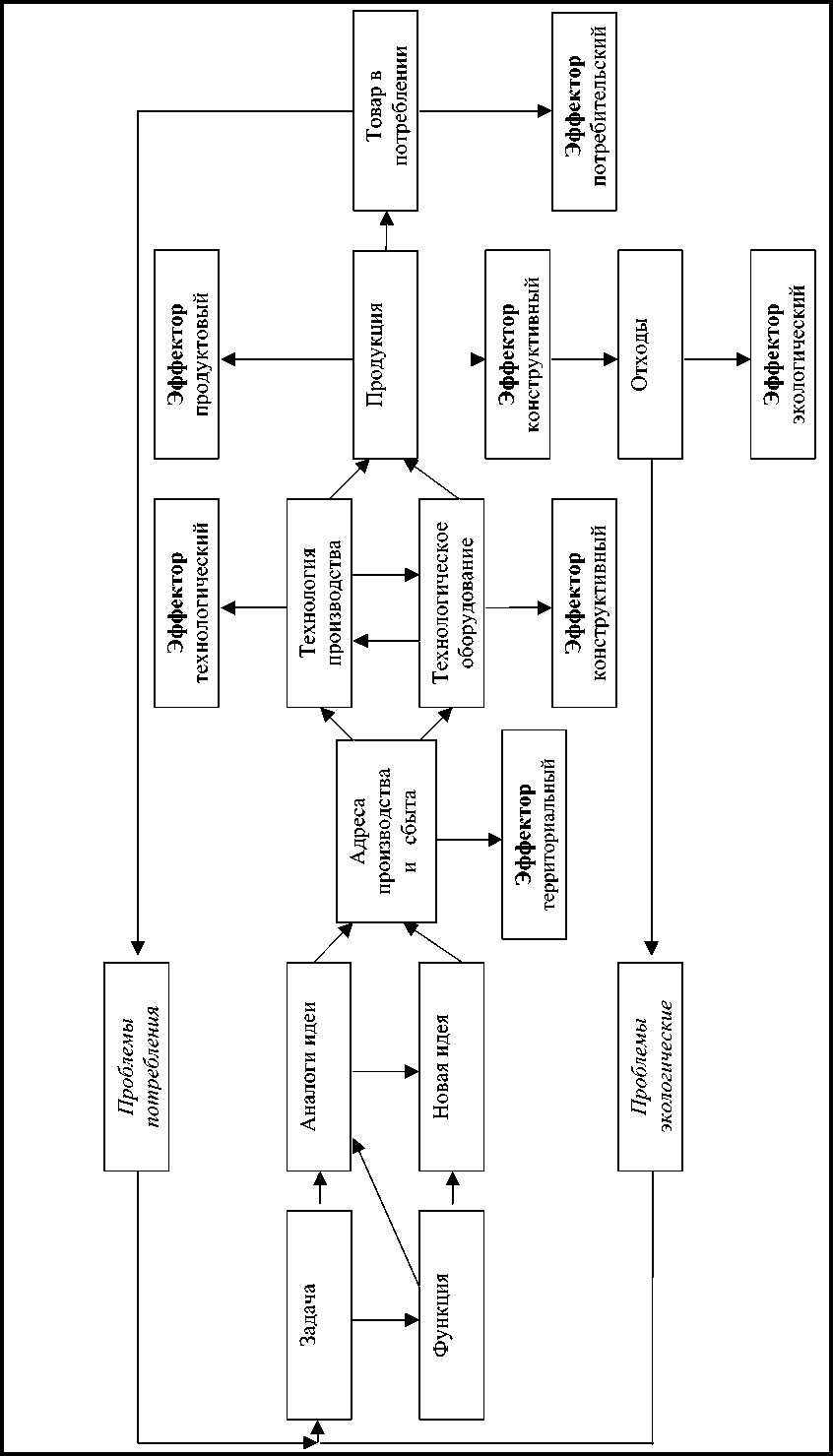

Затем следует оценить каждый эффект качественно и количественно, выразив цифрами значимость каждого из них. В общем виде такое выделение специализированных эффекторов можно продемонстрировать на типовой схеме обновления производства и продукции, разработанной в Институте сертификации и оценки интеллектуальной собствености (рис. 2).

На схеме выделены шесть групп самостоятельных специализированных эффекторов, которые представляют собой функциональные блоки единого комплексного эффектора, обеспечивающего конкурентное преимущество новой или обновленной производственно-сбытовой системы.

В таблице 2 приведены несколько измененные сведения, полученные на действующем московском предприятии с условным названием «Альфа». Стоимостные показатели указаны в миллионах рублей.

Эффекторный анализ

Сегодня мировая наука обладает огромным количеством методов анализа различных объектов, субъектов, явлений и систем. Мы предлагаем еще один, на наш взгляд, весьма перспективный метод.

Под эффекторным анализом понимается поиск первоисточников совокупного эффекта и моделирование структуры эффекторов, создающих первичные, вторичные, третичные и, наконец, конечный эффекты.

В любой системе материальные источники эффектов выявляются, моделируются, формируются, объединяются и развиваются по различным схемам. С точки зрения теории управления все типы эффекторных систем в самой простой форме можно представить в виде системы «эффектор – эффект», или «субъект управления – объект управления», либо «источник – результат». Каждая из этих идентичных систем должна рассматриваться как самостоятельная, имеющая свою специфику. Однако, учитывая, что интересующее нас в данном случае предприятие как особая эффекторная область является социально-экономической системой, то эффекторное отношение в самом элементарном виде можно представить как совокупность субъектов и совокупность объектов или «человек – производство».

Тогда комбинаций отношений между «субъектами» и «объектами» будет всего четыре:

-

1) С – О; 2) О – С; 3) О – О; 4) С – С.

Здесь на первом месте – «эффектор», на втором – «эффект». Каждый из этих типов имеет свою специфику. Исходя из этих типов можно идентифицировать все самостоятельные участки любого производства с любой заданной степенью декомпозиции. Эффекторный анализ начинается с анализа эффекторной системы, которая анализируется с использованием системного подхода, и заканчивается оценкой эффекта с учетом условий начальной задачи.

В целом по нашей технологии процедура эффекторного анализа состоит из семи этапов:

-

1) идентификация типа эффекторной системы. Здесь нужно определить тип, специфику, внешнюю и внутреннюю среду. Идентификация производится с учетом общей задачи эффекторного анализа и его конечного результата, например для стоимостной оценки бизнеса как системы;

-

2) количественная идентификация эффекторов. При этом определяются эффекторные зоны, в каждой из них определяются микрозоны, где подсчитывается количе-

- ство локальных и точечных эффекторов. По всем эффекторам составляются единый план или карта, а также реестр;

-

3) идентифицируются типы зональных, микрозональных и точечных эффекторов. В укрупненном виде они подразделяются, во-первых, по их географическому или пространственному расположению. Во-вторых – на технологические, экономические, психологические и социальные. В-третьих – на динамические (процессуальные) и статические (неподвижные), детерминированные и недетерминированные;

-

4) составляются и анализируются взаимосвязи эффекторов и их взаимовлияние. Одни из них усиливают друг друга, другие – ослабляют друг друга, третьи, независимые, суммируются. Каждая взаимосвязь должна быть обозначена на эффекторной карте;

-

5) анализируются внутренние свойства и потенциал каждого эффектора, его рейтинг в общей системе. На основании реестра статистического учета составляется рейтинговый реестр по фактическому, функциональному и потенциальному влиянию на единую эффекторную систему;

-

6) проводится анализ и оценка синергетического эффекта. Оценивается взаимосвязь и взаимовлияние эффекторов с точки зрения их итогового эффекта;

-

7) оценивается результирующий эффект с точки зрения сведения всех эффектов к одной единице измерения, например к оценке в рублях, долларах или евро.

Таким образом, регулярно проводимый на предприятии эффекторный анализ позволяет отслеживать реальное состояние бизнеса, его комплекса системообразующих факторов. Наряду с другими инструментами контроля состояния бизнеса эффекторный анализ со временем может стать ведущим и наиболее полезным.

Основные выводы

-

1. Введение понятия «эффектор» в теорию и практику общественных и технических дисциплин влечет за собой не только

-

2. Новый термин, безусловно, требует определенного времени для осмысления всех «за» и «против», выработки новой логики его понимания, толкования и применения. Здесь важно то, что этот термин упрощает творческим деятелям понимание назначения результатов их творчества, предоставляя им возможность перейти от абстрактных многословных объяснений к одному лаконичному и в то же время всеобъемлющему определению.

-

3. Польза от введения этого термина в том числе и в том, что он является новым системообразующим началом. Все творческие нематериальные результаты, как известно, имеют весьма емкое и всеобъемлющее определение «идея». А материализованный результат разные авторы до сих пор называли по-разному – новация; инновация; опытный, опытно-промышленный, полупромышленный образец новой техники и так далее. Зоны высокой эффективности в бизнесе, системе, механизме до сих пор не имели какого-либо определения. Веденный нами термин позволяет одним словом назвать важнейший смысловой элемент любой системы, продукта, процесса. С появлением эффектора выигрывают разработчики построения моделей, поскольку упрощается их понимание и логика. Становится ясно, что появилась новая асимметричная пара важнейших ценностей «идея – эффектор». Любая идея всегда стремится к своей материализации, то есть к эффектору. Из этого вытекает новое глубокое обоснование смысла общественного обновления.

включение нового термина, но и введение новой формы представления идей, инноваций, результатов творческой деятельности. Вместе с этим возникает и новый параметр в виде нового качества – «эффекторный», относящийся к эффектору. Здесь акцент смещен в сторону качественного представления результатов творчества, которые, соответственно, имеют и четкую количественную оценку.

Со всеми, кто заинтересуется применением этого термина, мы будем рады сотрудничать и совместно развивать описанное нововведение.

Рис. 2. Выделение специализированных эффекторов в типовой схеме обновления производства

Таблица 2

|

_ О СП ГО ГО Е . 5 О S О. 5 ® ® х О о -8 5 Ф СП |

со |

oS го |

СМ o' |

со со |

О) сч |

■st |

сП |

|

|

3 СО О' |

СП о т о |

см СМ |

cd СМ |

см о см |

(О о CN |

о СО ° о |

ю о о CN |

СО о о CN |

|

о сп X |

CD О) О |

СО о СМ О |

о CD CD О |

о о CN со о |

о о CD |

СО о о CN CD О |

CN О О CXJ cxi о |

|

|

ф го 4 с |

05 О н Е ” 5 сп о т о Я. со к о =г ф СП И И • • |

Ф 05 Т н 05 СП g 2 § CD Н X Ф CD s CD s Т S CD * о. тоо • се |

Ф т о =г 05 н 05 О (0 Ф ф н X 5 Г1 о о 05 • О- |

н о 05 03 °-со >s со О 05 S о 1= | 8 ф >; г^ О Ю Ф о о. н н о о о о О-• • |

Ф Я о 105 СО СО О со кр X _0 5 СО 2 О ™ 05 S п • • |

1Т о го П со ’X ф S со н 8 О- СП ф S °- ° о; Ф о т т о. х I о сп Ф s m х 5 X ф о ^ аз со о >, СП со е О. О |

03 о со ю S со о о о Si d о 1— 1— о о о о о_ о_ • • |

|

|

Ф го О го |

S т 2 СП о с 5 >s 5 к 2 сп g * 8 | о g |^^ 5 О CL СО 5 CD СП У с н а |

>s ф ОС о х т s X ф х 8 Т о СП о с х о о 2 ф х со О 1- о о |

о о ос СП S о т X СП — СП сп о. IO S О о |

>т о СП о О с |

X 05 -0 н ё о о S СП о “ s d °то I о со |

CD О т CD d т Ф ф q Ф Ф LQ S |

сп s 5 СП ф со s d о о к “ сп ф т t ф о J3 О CLCO Тео |

|

|

2 00 |

н Я СП о |

СО o' |

■sr |

CN ОО |

CN |

CN |

CN |

(N CN СО СМ |

|

^О $ со 5 о ^ о |

СМ ГО |

со CD см |

О) со |

СО оГ |

СО СО |

со ю |

ГО СМ |

|

|

5 ГО Ф * ф о 2 о к Ф о С X $ ф 5 |

>S г 05 О 1- Ф |

т S с; о X ф |

>s со н ^ н о ^ |

>5 со о н ^ |

>s о о О |

с; ф н ю н о с |

S ^1 е ф ^ с о 5 СП о о ^ О |

|

|

< с |

т- |

СМ |

со |

st |

ю |

со |

н |

|