Эффекты последействий геомагнитных бурь: статистический анализ и теоретическое объяснение

Автор: Ратовский К.Г., Клименко М.В., Клименко В.В., Чирик Н.В., Коренькова Н.А., Котова Д.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Наши предыдущие исследования показали наличие положительных возмущений электронной концентрации в дневное время через несколько дней после начала фазы восстановления. Целью статьи является исследование эффектов последействия геомагнитных бурь, т. е. ионосферных эффектов, наблюдаемых на 3-5-й день после начала фазы восстановления бури. На основе численных расчетов с помощью модели ГСМ ТИП выявлены основные механизмы формирования эффектов последействия. С использованием данных ионозондов, расположенных в Иркутске (52° N, 104° E) и Калининграде (54° N, 20° E), проведен статистический анализ дневных ионосферных откликов на геомагнитные бури. В результате анализа получены усредненные ионосферные отклики в начале фазы восстановления бури и в течение пяти последующих дней. Результаты статистического анализа вблизи начала фазы восстановления хорошо согласуются с известными ионосферными эффектами геомагнитных бурь, выявленными другими исследователями. Впервые полученная статистика ионосферных откликов, наблюдаемых на 3-5-й день после начала фазы восстановления, позволила выявить зависимость эффектов последействия геомагнитных бурь от сезона, интенсивности бури и геомагнитной широты ионозонда. Также впервые в данной работе представлена физическая интерпретация формирования ионосферных эффектов последействия геомагнитных бурь, основанная на анализе результатов модельных расчетов.

Геомагнитная буря, эффекты последействия геомагнитных бурь, статистика, модель гсм тип

Короткий адрес: https://sciup.org/142220307

IDR: 142220307 | УДК: 550.338.2 | DOI: 10.12737/szf-44201804

Текст научной статьи Эффекты последействий геомагнитных бурь: статистический анализ и теоретическое объяснение

При исследовании ионосферных откликов на геомагнитные бури обычно рассматриваются возмущения, наблюдаемые на главной фазе бури, поскольку ионосферные возмущения наиболее интенсивны именно в этот период [Buonsanto, 1999; Mendillo, 2006; Prölss, 1995, 2008] . Отрицательные возмущения электронной концентрации в F-области ионосферы на начальных этапах фазы восстановления геомагнитных бурь являются одним из наиболее исследованных явлений [Prölss, 1995] . Напротив, положительные ионосферные возмущения на фазе восстановления геомагнитных бурь представляют собой наименее исследованную область отклика верхней атмосферы на геомагнитные бури, которая изучается только последние пять лет [Клименко и др., 2015; Balan et al., 2013; Suvorova et al., 2013] . Поведение же ионосферы на более поздних стадиях фазы восстановления и после окончания геомагнитной бури вообще практически не исследовалось. Однако модельные расчеты и наблюдения ионосферных эффектов геомагнитных бурь 26 сентября 2011 г. ( Dst =–118 нТл) и 17 марта 2015 г. ( Dst =–223 нТл) показали наличие достаточно интенсивных положительных возмущений электронной концентрации, которые наблюдались в дневное время на 3–5-й день после начала фазы восстановления геомагнитных бурь [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] . Далее мы будем называть этот период фазой последействия геомагнитных бурь, а дневные ионосферные эффекты, наблюдающиеся на 3–5-й день после начала фазы восстановления бури, эффектами последействия геомагнитных бурь.

Расчеты параметров верхней атмосферы [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] с использованием Глобальной самосогласованной модели термосферы, ионосферы и протоносферы (ГСМ ТИП) [Намгаладзе и др., 1990; Клименко и др., 2006; Korenkov et al., 1998] показали, что основной причиной положительных эффектов последействия является рост отношения концентрации атомарного кислорода к концентрации молекулярного азота n(O)/n(N2). Этот результат оказался неожиданным, поскольку хорошо известным эффектом на фазе восстановления геомагнитной бури является обрат- ный эффект — уменьшение отношения n(O)/n(N2) и, как следствие, отрицательное возмущение электронной концентрации [Prölss, 1995]. На самом деле никакого противоречия между результатами расчетов модели ГСМ ТИП и общепринятыми представлениями нет: отрицательное возмущение n(O)/n(N2) характерно для главной фазы бури и первых дней фазы восстановления, тогда как положительное возмущение n(O)/n(N2) указывает на окончание фазы восстановления и является эффектом последействия геомагнитных бурь. Таким образом, возмущение n(O)/n(N2), равно как и возмущение электронной концентрации, подобно колебаниям маятника, переходит из отрицательной фазы в положительную в течение нескольких дней после начала фазы восстановления бури. Детальный анализ механизмов формирования эффектов последействия будет изложен в следующем разделе.

Ранее полученные результаты [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] оставили открытым вопрос о том, являются ли эффекты последействия следствием особенностей сценариев рассмотренных геомагнитных бурь 26 сентября 2011 г. и 17 марта 2015 г., или же они характерны для всех геомагнитных бурь. Для ответа на этот вопрос был разработан специальный метод статистического анализа ионосферных откликов на геомагнитные бури на основе данных иркутского (52° N, 104° E) и калининградского (54° N, 20° E) ионозондов.

Таким образом, в статье решаются следующие задачи: а) проведение детального анализа механизмов формирования эффектов последействия; б) разработка метода статистического анализа ионосферных откликов на геомагнитные бури; в) исследование эффектов последействия на основе полученной статистики ионосферных откликов на геомагнитные бури.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ

Поскольку эффекты последействия являются дневными эффектами, в этом и следующих разделах будет проведен анализ дневных (усредненных в интервале 10–14 LT) возмущений ионосферных и термосферных параметров. В случае модельных расчетов под возмущениями подразумеваются отклонения рассматриваемых параметров от значений,

Магнитная буря 26.09.2011, Dst = –118 нТл

δ N m F2, % Иркутск

δ N m F2, % Калининград

Модель ГСМ ТИП

Наблюдения

Модель 1 СМ 11111

Наблюдения

Дни после начала фазы восстановления

3 4

Дни после начала фазы восстановления

Магнитная буря 17.03.2015, Dst = –223 нТл

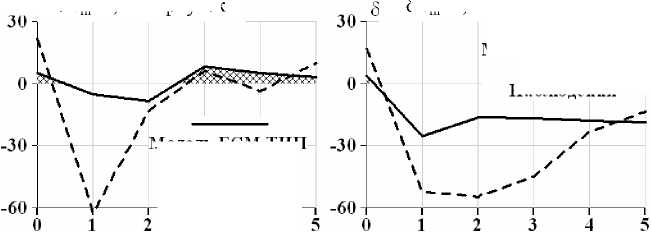

Рис. 1. Динамика возмущений N mF2 в течение пяти дней после начала фазы восстановления согласно результатам расчетов по модели ГСМ ТИП (сплошные кривые) и данным наблюдений (штриховые кривые) над Иркутском (слева) и Калининградом (справа) для магнитных бурь 26 сентября 2011 г. (вверху) и 17 марта 2015 г. (внизу). Заштрихованы интервалы положительных возмущений согласно модельным расчетам

рассчитанных для спокойных условий, а в случае наблюдений — отклонения от медианных значений (27-дневных скользящих медиан) этих параметров. Для максимума электронной концентрации N m F2, концентраций атомарного кислорода n (O) и молекулярного азота n (N2) используются относительные отклонения δ N m F2, δ n (O) и δ n (N 2 ), %, а для меридиональной компоненты термосферного ветра V n — абсолютные отклонения от спокойных значений Δ V n, м/с. Предметом анализа является динамика возмущений на 6-дневном интервале: день 0 — начало фазы восстановления бури, а дни 1, …, 5 — пять следующих дней.

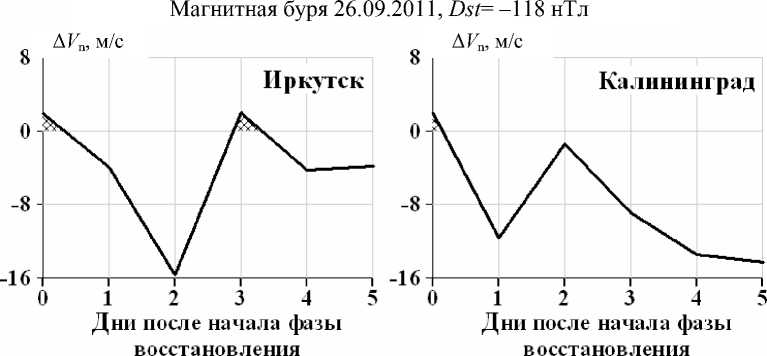

На рис. 1 показана динамика возмущений NmF2 согласно результатам расчетов по модели ГСМ ТИП и данным наблюдений над Иркутском и Калининградом для магнитных бурь 26 сентября 2011 г. и 17 марта 2015 г. Из рисунка видно, что практически для всех дней рассматриваемых бурь получено качественное согласие результатов модельных расчетов и данных наблюдений. Согласие расчетов и наблюдений улучшается по мере удаления от момента окончания активной фазы бури. На 3–5-й день после начала фазы восстановления наблюдается количественное согласие эффектов последействия по результатам модельных расчетов и данным наблюдений. При этом необходимо отметить, что в 1-й и 2-й дни после начала фазы восстановления результаты расчетов количественно не воспроизводят наблюдаемые возмущения NmF2 над Калининградом и Иркутском (модель заметно занижает амплитуду отрицательных возмущений NmF2). Возможными причинами этого являются невысокая точность и задание в упрощенном виде таких входных параметров модели, как разность потенциалов поперек полярных шапок, положение границ полярных шапок, величина и положение продольных токов второй зоны, а также использование климатической модели высыпаний и, как следствие, их достаточно высокая неопределенность. Это не позволяет точно описать реальную динамику и пространственную структуру изменений параметров взаимосвязанной системы термосфера—ионосфера с учетом электродинамических процессов во время конкретного геомагнитного возмущения. Важно отметить также, что значительные отрицательные возмущения во время геомагнитных бурь, наблюдаемые на отдельных среднеширотных станциях в дневное время, являются трудновоспроизводимыми эффектами в большинстве исследований, проводимых на основе самосогласованных моделей. Причина этого кроется в изменениях источников и потерь ионизации (по нашему мнению, в основном последних) во время геомагнитных бурь. Чтобы получить именно те изменения состава нейтральной атмосферы, которые привели к реально наблюдавшимся ионосферным возмущениям, необходимо провести довольно нетривиальные исследования, поскольку причин расхождения результатов расчетов и наблюдений может быть достаточно много: а) недостаточно полный, а в отдельных случаях

30 1

t = -118 нТл

8 n (O), %, 8 n (N 2 ), %

Магнитная буря 26

8 n (O), %, 8 n (N 2 ), %

Иркутск

---- 8 n (O)---8 n (N 2 )

____ 8 n (O)---6 n (N)

Дни после начала фазы восстановления

1 2 3

Дни после начала фазы восстановления

восстановления восстановления

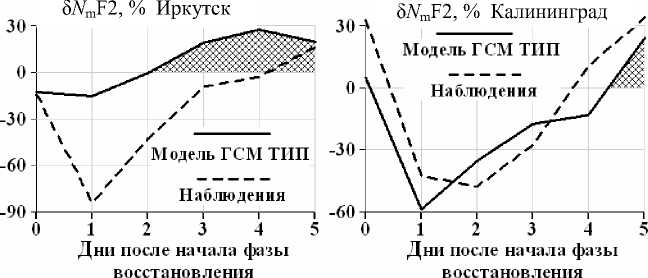

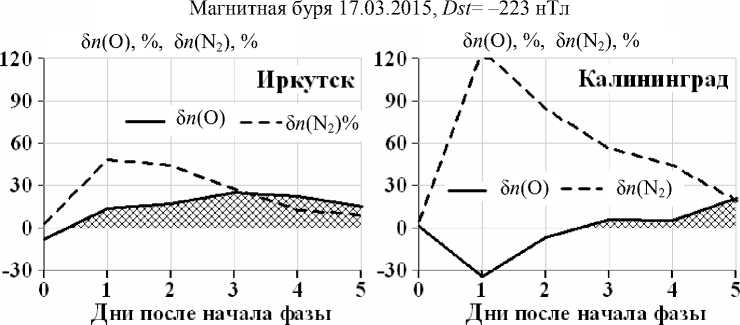

Рис. 2. Динамика возмущений n (O) (сплошные кривые) и n (N2) (штриховые кривые) согласно результатам расчетов модели ГСМ ТИП над Иркутском (слева) и Калининградом (справа) для магнитных бурь 26 сентября 2011 г. (вверху) и 17 марта 2015 г. (внизу). Заштрихованы интервалы положительных возмущений n (O)

не совсем корректный учет колебательно-возбужденного молекулярного азота; б) неполный учет нагрева высокоширотной и авроральной ионосферы за счет высыпаний и джоулева нагрева из-за их неопределенности, о которой сказано выше.

На трех из четырех панелей (рис. 1) отчетливо видна картина перехода возмущений N mF2 от отрицательной фазы к положительной, когда, собственно, и начинают наблюдаться положительные эффекты последействия. Отметим, что такая динамика 8 N mF2 характерна как для модельных расчетов, так и для наблюдений. В одном из четырех представленных примеров возмущений N mF2 (Калининград, буря 26 сентября 2011 г.) положительные эффекты последействия не реализуются, что опять-таки характерно как для модельных расчетов, так и для наблюдений. Возможные причины отсутствия положительных эффектов последействия обсуждаются в конце данного раздела.

Для выявления причин эффекта последействия (перехода возмущений N mF2 от отрицательной фазы к положительной) были проанализированы вариации 8 n (O), 8 n (N2) и А V n на высоте 250 км, полученные на основе результатов расчетов по модели ГСМ ТИП. На рис. 2 показана динамика возмущений n (O) и n (N2), полученных в модели ГСМ ТИП.

Динамика возмущений n (N2) похожа для обеих бурь на обеих станциях: в первый день после начала фазы восстановления (день 1) положительное возмущение достигает пика, после чего уменьшается. В одном из четырех случаев (Иркутск, буря 26 сентября 2011 г.) возмущения n (N2) переходят в отрицательную фазу. Характер возмущений n (O) несколько различается для двух рассматриваемых станций. В случае Иркутска 8 n (O) в основном положительное, с максимумом возмущения на третий день после начала фазы восстановления (день 3). В случае Калининграда для бури 17 марта 2015 г. 8 n (O) монотонно возрастает, начиная со второго дня (день 2) после начала фазы восстановления, и достигает пика на пятый день (день 5). Для бури 26 сентября 2011 г. δ n (O) монотонно убывает с начального момента фазы восстановления. Эффект последействия (переход возмущения N mF2 от отрицательной фазы к положительной) над Калининградом и Иркутском для 17 марта 2015 г. реализуется тогда, когда 8 n (O) сравнивается с 8 n (N2). Для бури 26 сентября 2011 г. в случае Иркутска эффект последействия реализуется тогда, когда 8 n (O) достигает пика, а 8 n (N 2 ) переходит в отрицательную фазу. Таким образом, анализ вариаций 8 n (O) и 8 n (N2) показывает, что причиной эффекта последействия является возрас-

восстановления восстановления

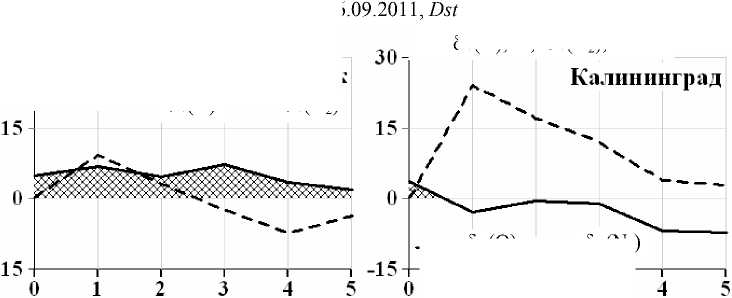

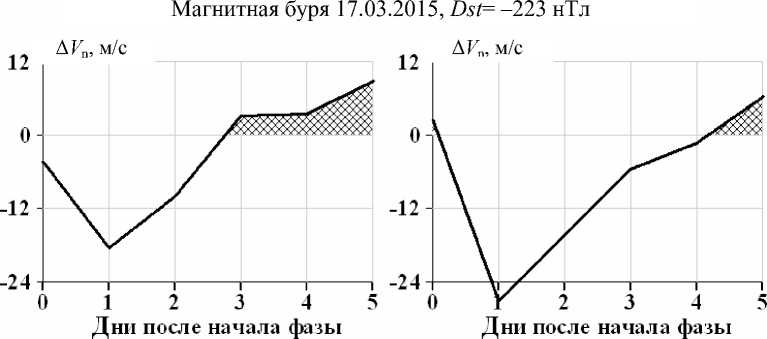

Рис. 3. Динамика возмущений V n согласно результатам расчетов модели ГСМ ТИП над Иркутском (слева) и Калининградом (справа) для магнитных бурь 26 сентября 2011 г. (вверху) и 17 марта 2015 г. (внизу). Заштрихованы интервалы положительных возмущений V n

тание n (O) на фоне уменьшения n (N2), что приводит к формированию положительного возмущения в n (O)/ n (N2) и, как следствие, в N mF2. При отсутствии положительной динамики в n (O) (Калининград, буря 26 сентября 2011 г.) эффект последействия не наблюдается.

На рис. 3 показана динамика возмущений Vn, полученных в модели ГСМ ТИП. Положительное возмущение Vn означает усиление ветра, направленного от полюса к экватору (ведущее к росту NmF2), а отрицательное возмущение — усиление ветра от экватора к полюсу (ведущее к уменьшению NmF2). Из рис. 3 можно увидеть, что на фазе последействия возмущения ветра (как положительные, так и отрицательные) незначительные (не превышают 10 м/с), поэтому они не оказывают существенного влияния на возмущения NmF2. Тем не менее в случае бури 17 марта 2015 г. возмущения ветра усиливают положительное возмущение NmF2, возникающее за счет роста n(O)/n(N2), а в случае бури 26 сентября 2011 г. — ослабляют его. Важно отметить, что после более сильной геомагнитной бури 17 марта 2015 г. поведение возмущений ветра на обеих станциях носит схожий характер. Вначале в результате увеличения плотности нейтралов на низких широтах формируется ветер от экватора к полюсу. Затем возникает обратный эффект, связанный, по-видимому, с инерционностью всей системы верхней атмосферы, что приводит к увеличению плотности нейтралов на более высоких широтах.

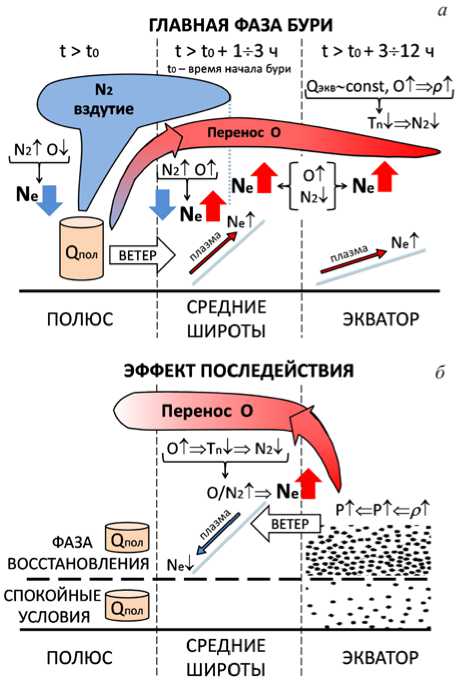

На рис. 4 приведена схема, объясняющая основные механизмы формирования возмущений N m F2, концентраций атомарного кислорода и молекулярного азота в главную фазу бури и на фазе последействия. Часть схемы, показывающая процессы в верхней атмосфере на начальном стадии и в главную фазу геомагнитной бури, является обобщением и некоторой модификацией схем и результатов, представленных в работах [Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Mayr et al., 1978] . В главную фазу бури происходит разогрев нижней термосферы в авроральных широтах за счет увеличения джоулева нагрева и усиления авроральных высыпаний. Это приводит к увеличению концентрации как молекулярного азота, так и атомарного кислорода в верхней термосфере и к переносу нейтральных частиц с высоких на средние и экваториальные широты. Количество нейтральных частиц, переносимых на более низкие широты, зависит от интенсивности и продолжительности главной фазы геомагнитной бури. Перенос молекулярного азота, как более тяжелого газа, охватывает авроральные и субавроральные широты. Перенос атомарного

Рис. 4. Схема, объясняющая основные механизмы формирования возмущений концентраций атомарного кислорода и молекулярного азота, а также электронной концентрации на высотах F-области в главную фазу бури ( а ) и на фазе последействия ( б )

кислорода, как более легкого газа, охватывает все широты вплоть до экваториальных. Увеличение плотности нейтрального газа на экваториальных широтах является дополнительным эффектом, который приводит к уменьшению температуры нейтралов и, как следствие, к уменьшению концентрации молекулярного азота в верхней термосфере. В итоге на этой стадии бури за счет изменения нейтрального состава происходит уменьшение (по сравнению со спокойными условиями) отношения n (O)/ n (N 2 ) и N m F2 на авроральных и субавроральных широтах [Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Mayr et al., 1978] и рост отношения n (O)/ n (N 2 ) и N m F2 на низких, приэкваториальных и средних широтах [Клименко и др., 2011; Данилов, 2013; Field, Rishbeth, 1997; Mayr et al., 1978] . На эти возмущения также накладываются дневные положительные возмущения N m F2, вызванные направленным к экватору термосферным ветром, наиболее эффективным на средних широтах, и эффекты горизонтального и вертикального E×B-дрейфа плазмы [Тащилин, 2014; Кринберг, Тащилин, 1984; Брюнелли, Намгаладзе, 1988] . Однако перенос плазмы не приводит к заметным эффектам на фазе последействия и поэтому нами детально не рассматривается.

На фазе последействия из-за повышенной плотности нейтрального газа на экваториальных и низких широтах возникает дополнительный градиент давления от экватора к полюсу и происходит процесс обратный тому, что имел место в главную фазу геомагнитной бури: атомарный кислород переносится от экваториальных широт к средним и авроральным, что приводит к увеличению n(O) на этих широтах. Увеличение плотности нейтрального газа на средних и авроральных широтах является дополнительным эффектом, который приводит к уменьшению температуры и, как следствие, к уменьшению концентрации молекулярного азота в верхней термосфере.

В итоге на фазе последействия можно ожидать возрастания (по сравнению со спокойными условиями) отношения n (O)/ n (N 2 ) и N m F2 в широтной области, охватывающей либо экваториальные, средние и субавроральные широты, либо экваториальные и часть средних широт. Положение «высокоширотной» границы этой пространственной области зависит от широтного градиента плотности нейтралов, возникшего в результате геомагнитной бури, условий переноса атомарного кислорода из низких широт в более высокие и остаточного положительного возмущения n (N2). При этом широтный диапазон появления эффекта последействия, как и само появление этого эффекта, должны зависеть от многих факторов, таких как сезон, интенсивность и продолжительность геомагнитной бури, долгота, солнечная активность и т. д.

МЕТОД

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИОНОСФЕРНЫХ ОТКЛИКОВ НА ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ

Идентификация геомагнитных бурь с использованием базы данных геомагнитных индексов была реализована с помощью следующего алгоритма. Событие рассматривалось как магнитная буря при выполнении следующих условий:

-

1) Dst ( t 0 ) является наименьшим значением Dst на временном интервале t 0 ± 12 ч;

-

2) Dst ( t 0 )≤–50 нТл,

где t 0 — время, соответствующее концу главной фазы и началу фазы восстановления геомагнитной бури. Все бури были разделены на четыре типа: изолированные (временной интервал между соседними бурями t 0 ≥5 дней); неизолированные (указанный интервал не превышает 5 дней); слабые ( Dst ( t 0 )>–100 нТл) и сильные ( Dst ( t 0 )≤– 100 нТл). В каждой группе бури делились по сезонам: зима (декабрь—февраль); весна (март—май); лето (июнь—август) и осень (сентябрь—ноябрь).

Статистика дневных ионосферных откликов на геомагнитные бури рассчитывалась на основе следующего метода. В качестве возмущений электронной концентрации F2-слоя ионосферы (Δ N m F2) рассматривались отклонения (в %) наблюдаемых значений ( N mF2obs) от 27-дневных скользящих медиан ( N m F2 med ):

Δ N m F2=( N m F2 obs – N m F2 med )/ N m F2 med ·100 %.

Для анализа дневных ионосферных возмущений были рассчитаны среднедневные (в интервале 10– 14 LT) значения Δ N m F2. Расчеты проводились для дня,

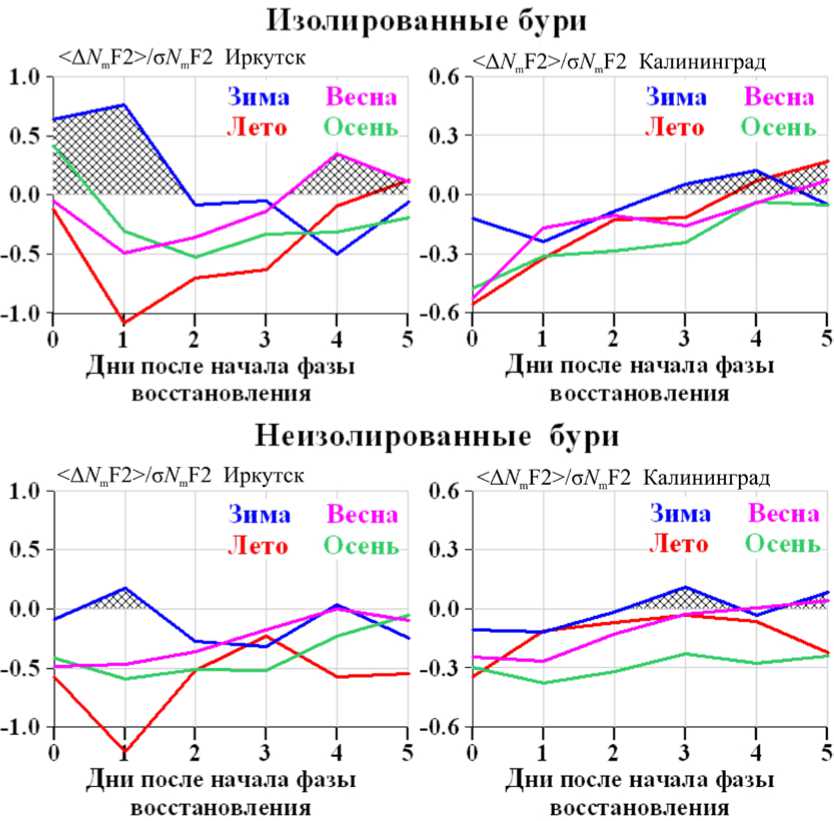

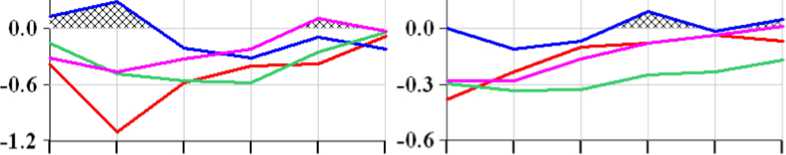

Рис. 5. Вариации отношения R в течение пяти дней после начала фазы восстановления для изолированных (вверху) и неизолированных (внизу) бурь в Иркутске (слева) и Калининграде (справа). Синими, пурпурными, красными и зелеными кривыми показаны результаты, полученные для зимы, весны, лета и осени соответственно. Заштрихованы интервалы положительных значений <Δ N mF2>/ σ N mF2

соответствующего t 0 (день 0), и пяти следующих дней (день 1, …, 5). Для каждой ячейки, соответствующей данному типу бури, сезону и дню после t 0, рассчитывались средние значения Δ N mF2 (<Δ N mF2>) и среднеквадратичные отклонения σ N m F2, а также отношения R =<Δ N m F2>/σ N m F2. Параметр R является аналогом отношения сигнал/шум, который показывает отношение детерминированной составляющей процесса (в данном случае — среднее значение) к случайной составляющей процесса (в данном случае — среднеквадратичное отклонение).

Анализируемые данные иркутского ионозонда охватывают период 2003–2016 гг. Период включает в себя 291 магнитную бурю (98 изолированных, 193 неизолированных, 249 слабых и 42 сильных бури). Анализируемые данные калининградского ионозонда охватывают период 1964–2016 гг. (с пропуском 1997–2006 гг.) и включают 1808 магнитных бурь (684 изолированных, 1124 неизолированных, 1489 слабых и 319 сильных бурь). Влияние солнечной активности на ионосферный эффект магнитной бури в нашей статье не рассматривалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

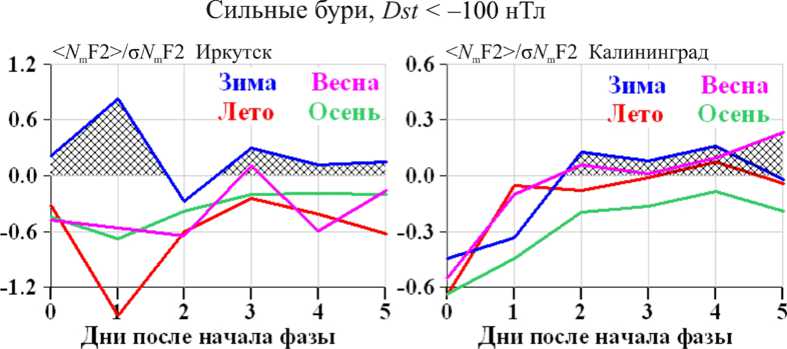

На рис. 5 показаны вариации отношения R в течение пяти дней после начала фазы восстановления для изолированных и неизолированных бурь в Иркутске и Калининграде. То же самое, но для слабых и сильных бурь, показано на рис. 6.

Начало фазы восстановления (дни 0–2)

Фаза восстановления в основном характеризуется наличием систематических отрицательных возмущений N mF2 (отрицательные значения R ). Отрицательные возмущения N m F2 обусловлены разогревом нижней термосферы в авроральных широтах, увеличением концентрации молекулярного азота в верхней термосфере и переносом возмущенного нейтрального компонента на средние широты. Как для Иркутска, так и для Калининграда наибольшие по абсолютной величине отрицательные значения R наблюдаются летом, а наименьшие (положительные

Слабые бури, Dst >-100 нТл

<7VmF2>/oA^F2 Иркутск

Зима Весна Зима Весна

Лето Осень qj. Лето Осень

Дни после начала фазы Дни после начала фазы восстановления восстановления

восстановления

восстановления

Рис. 6. То же, что на рис. 5, но для слабых и сильных бурь в случае Иркутска) — в зимний период. Такая картина полностью укладывается в известную концепцию [Buonsanto, 1999; Mikhailov, 2000; Prölss, 1993] сезонной зависимости ионосферного отклика на геомагнитные бури. Фоновый дневной ветер, направленный от экватора к полюсу, препятствует проникновению возмущенной нейтральной составляющей от высоких широт к средним, что приводит к ослаблению отрицательных эффектов геомагнитных бурь. Зимой дневной ветер сильнее, чем летом, поэтому эффект ослабления отрицательных возмущений выражен сильнее. Ослабление дневного ветра само по себе приводит к положительным эффектам, которые лучше проявляются зимой из-за более сильного, чем летом, влияния ветра на электронную концентрацию. Тот факт, что положительные эффекты в начале фазы восстановления наблюдаются только в Иркутске, по-видимому, объясняется большей геомагнитной широтой Калининграда и, как следствие, более близким расположением относительно источников возмущений нейтральной составляющей в авроральных широтах.

Фаза последействия (дни 3-5)

В отличие от начала фазы восстановления, общие черты и различия между Калининградом и

Иркутском на фазе последействия не столь очевидны. Наибольший положительный эффект в обоих случаях наблюдался весной, однако в Иркутске он характерен для изолированных магнитных бурь, а в Калининграде — для сильных магнитных бурь. Можно также отметить заметные положительные эффекты летом для изолированных магнитных бурь в случае Калининграда и зимой для сильных магнитных бурь в случае Иркутска. Таким образом, общая особенность для обеих станций заключается в том, что положительные эффекты последействия наиболее заметны в случае изолированных или сильных магнитных бурь. В случае неизолированных магнитных бурь эффекты начала фазы восстановления накладываются на эффекты последействия, что приводит к нивелированию положительных эффектов на фазе последействия. В случае слабых магнитных бурь эффекты последействия, по всей видимости, выражены заметно слабее, чем в случае сильных бурь, что согласуется с результатами модельных расчетов (рис. 1), которые показывают, что эффекты последействия выражены сильнее для более сильной бури.

Другая общая для обеих станций закономерность состоит в том, что на фазе последействия наибольшие положительные эффекты никогда не наблюдаются осенью, а наибольшие отрицательные эффекты — весной. Таким образом, в отличие от начала фазы восстановления, противоположные сезонные эффекты наблюдаются весной и осенью, а не зимой и летом. С одной стороны, такая закономерность согласуется с результатами модельных расчетов (см. рис. 1), которые показывают, что эффекты последействия сильнее выражены для весенней бури, чем для осенней. С другой стороны, как было сказано выше, различия можно объяснить тем, что осенняя буря была слабей, чем весенняя (см. рис. 1). Таким образом, вопрос теоретического обоснования того факта, что наиболее благоприятные условия для положительных эффектов последействия геомагнитных бурь создаются весной, остается открытым. Следует еще раз отметить, что проведенные ранее модельные расчеты ионосферных откликов на магнитные бури [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] показали, что положительное последействие может наблюдаться как в осенний, так и в весенний период.

Соотношение детерминированной и случайной компонент ионосферного отклика

Отношение R показывает, насколько велика средняя величина эффекта последействия относительно случайного распределения изменений N m F2. Как видно из рис. 5, 6, это отношение невелико: в начале фазы восстановления R порядка 1, а на фазе последействия R не превышает 0.35. Случайная составляющая ионосферного отклика обусловлена взаимодействием процессов, вызванных собственно магнитной бурей, с процессами, связанными со всеми видами солнечной и атмосферной активности. Например, результаты работы [Pedatella, 2016] показывают сопоставимую роль эффектов экстремальной геомагнитной бури и мощного внезапного стратосферного потепления 2009 г. Такой характер ионосферного отклика усложняет статистический анализ, особенно на фазе последействия, где эффекты бури заметно слабее, чем в начале фазы восстановления. Тем не менее статистические результаты для начала фазы восстановления хорошо согласуются с известной концепцией сезонной зависимости ионосферного отклика на геомагнитные бури. Что касается фазы последействия, то ее исследование требует дальнейших усилий, связанных как с моделированием, так и с совершенствованием метода статистического анализа. В любом случае в данной статье представлены первые статистические результаты, дающие представление о возникновении дневных положительных ионосферных эффектов, наблюдаемых на 3–5-й день после начала фазы восстановления геомагнитной бури.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данной статьи состояла в исследовании положительных возмущений электронной концентрации, наблюдаемых в дневное время на 3–5-й день после начала фазы восстановления геомагнитной бури, которые мы назвали эффектами последействия геомагнитных бурь.

На основе численных расчетов с использованием модели ГСМ ТИП были проанализированы основные механизмы формирования эффектов после- действия. Показано, что основной причиной наблюдаемых положительных возмущений электронной концентрации является увеличение концентрации атомарного кислорода за счет его переноса от экваториальных широт к средним на фазе последействия. В свою очередь, этот перенос обусловлен дополнительным градиентом давления нейтрального газа от низких широт к высоким, возникающим в результате появления избыточной плотности нейтрального газа на низких широтах в главную фазу геомагнитной бури за счет переноса кислорода от авроральных широт в сторону экватора.

С использованием данных иркутского (52° N, 104° E) и калининградского (54° N, 20° E) ионозондов проведен статистический анализ дневных ионосферных откликов на геомагнитные бури. Основные результаты выглядят следующим образом. Статистика вблизи начала фазы восстановления хорошо согласуется с известными эффектами геомагнитных бурь. Впервые полученная статистика ионосферных откликов на фазе последействия позволила выявить две основные закономерности:

-

1) положительные эффекты последействия наиболее заметны в случае изолированных или сильных геомагнитных бурь;

-

2) наиболее благоприятным сезоном для положительных эффектов последействия является весна, а наименее благоприятным — осень.

Первая закономерность объясняется отсутствием наложения отрицательных эффектов, формирующихся в начале фазы восстановления, на эффекты последействия для изолированных бурь и тем, что в случае слабых магнитных бурь эффекты последействия выражены заметно слабее, чем в случае сильных бурь, что согласуется с результатами модельных расчетов. Вопрос теоретического обоснования второй закономерности в настоящее время остается открытым.

Статистический анализ показал, что соотношение детерминированной и случайной компонент ионосферного отклика в начале фазы восстановления порядка 1, а на фазе последействия не превышает 0.35. Случайная составляющая ионосферного отклика обусловлена взаимодействием процессов, вызванных собственно магнитной бурей, и процессов, связанных со всеми видами атмосферной активности. Таким образом, исследование ионосферных эффектов на фазе последействия требует дальнейших усилий, связанных как с проведением модельных расчетов, так и с совершенствованием метода статистического анализа.

Исследование (модельные расчеты и их анализ, статистическая обработка данных наблюдений) выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-00594. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» []. Экспериментальные данные и методы обработки данных получены в рамках базового финансирования программы ФНИ II.12. Работа с базой данных калининградского ионозонда выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности «5–100» БФУ им. И. Канта. Авторы выражают благодарность Центру данных по физике космоса НАСА (NASA’s Space Physics Data Facility, SPDF) за возможность использования геомагнитных индексов с веб-сайта [ form/].

Список литературы Эффекты последействий геомагнитных бурь: статистический анализ и теоретическое объяснение

- Брюнелли Б.Е., Намгаладзе А.А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. 528 с.

- Данилов А.Д. Реакция области F на геомагнитные возмущения (обзор)//Гелиогеофизические исследования. 2013. № 5. С. 1-33.

- Клименко В.В., Клименко М.В., Брюханов В.В. Численное моделирование электрического поля и зонального тока в ионосфере Земли -постановка задачи и тестовые расчеты//Математическое моделирование. 2006. Т. 18, № 3. С. 77-92.

- Клименко М.В., Клименко В.В., Ратовский К.Г., Гончаренко Л.П. Ионосферные эффекты последовательности геомагнитных бурь 9-14 сентября 2005 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 3. С. 368-380.

- Клименко М.В., Клименко В.В., Бессараб Ф.С. и др. Влияние геомагнитных бурь 26-30 сентября 2011 г. на ионосферу и распространение радиоволн КВ-диапазона. I. Ионосферные эффекты // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. T. 55, № 6. С. 769-789 DOI: 10.7868/S0016794015050077

- Кринберг И.А., Тащилин А.В. Ионосфера и плазмосфера. М.: Наука, 1984. 129 с.

- Намгаладзе А.А., Кореньков Ю.Н., Клименко В.В. и др. Глобальная численная модель термосферы, ионосферы и протоносферы Земли//Геомагнетизм и аэрономия. 1990. Т. 30, № 4. С. 612-619.

- Тащилин А.В. Формирование крупномасштабной структуры ионосферы в спокойных и возмущенных условиях: дис.... д-ра физ.-мат. наук: 25.00.29. Иркутск, 2014. 236 с.

- Balan N., Otsuka Y., Nishioka M., et al. Physical mechanisms of the ionospheric storms at equatorial and higher latitudes during the recovery phase of geomagnetic storms//J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 2660-2669

- DOI: 10.1002/jgra.50275

- Buonsanto M.J. Ionospheric storms: a review//Space Sci. Rev. 1999. V. 88, N 3-4. P. 563-601. 10.1023/A:10 05107532631

- DOI: :10.1023/A:1005107532631

- Field P.R., Rishbeth H. The response of the ionospheric F2-layer to geomagnetic activity: an analisys of wordwide data//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1997. V. 59, N 2. P. 163-180

- DOI: 10.1016/S1364-6826(96)00085-5

- Klimenko M.V., Klimenko V.V., Zakharenkova I.E., et al. Similarity and differences in morphology and mechanisms of the foF2 and TEC disturbances during the geomagnetic storms on 26-30 September 2011//Ann. Geophys. 2017. V. 35. P. 923-938

- DOI: 10.5194/angeo-35-923-2017

- Klimenko M.V., Klimenko V.V., Despirak I.V., et al. Disturbances of the thermosphere-ionosphere-plasmasphere system and auroral electrojet at 30° E longitude during the St. Patrick’s Day geomagnetic storm on 17-23 March 2015//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. (In print)

- DOI: 10.1016/j.jastp.2017.12.017

- Korenkov Y.N., Klimenko V.V., Forster M., et al. Calculated and observed ionospheric parameters for Magion-2 passage above EISCAT on July 31 1990//J. Geophys. Res. 1998. V. 103, N A7. P. 14,697-14,710

- DOI: 10.1029/98JA00210

- Mayr H.G., Harris I., Spencer N.W. Some properties of upper atmosphere dynamics//Rev. Geophys. Space Phys. 1978. V. 16. P. 539-565

- DOI: 10.1029/RG016i004p00539

- Mendillo M. Storms in the ionosphere: Patterns and processes for total electron content//Rev. Geophys. 2006. V. 44. RG4001

- DOI: 10.1029/2005RG000193

- Mikhailov A.V. Ionospheric F2-layer storms//Fisica de la Tierra. 2000. V. 12. P. 223-262.

- Pedatella N.M. Impact of the lower atmosphere on the ionosphere response to a geomagnetic superstorm//Geophys. Res. Lett. 2016. V. 43, iss. 18. P. 9383-9389. 10.1002/2016GL070592

- DOI: :10.1002/2016GL070592

- Prölss G.W. On explaining the local time variation of ionospheric storm effects//Ann. Geophys. 1993. V. 11, N 1. P. 1-9.

- Prölss G.W. Ionospheric F-region storms//Handbook of Atmospheric Electrodynamics II/Eds. H. Volland. Boca Raton: CRC Press, 1995. P. 195-248.

- Prölss G.W. Ionospheric storms at mid-latitudes: a short review//Midlatitude Ionospheric Dynamics and Disturbances/Eds. Kintner P.M. et al. Washington, 2008. P. 9-24. (Geophys. Monograph Ser. V. 181)

- DOI: 10.1029/181GM03

- Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Tsai L.-C., et al. TEC evidence for near-equatorial energy deposition by 30 keV electrons in the topside ionosphere//J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 4672-4695

- DOI: 10.1002/jgra.50439

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 8 сентября 2018 г.).

- URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html (дата обращения 8 сентября 2018 г.).