Эгоизм как фактор в образе жизни современной молодежи - результаты эмпирического исследования: взгляд с теологических позиций

Автор: Семянников Сергей Николаевич, Макарова Ирина Владимировна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 3 (86), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья адресована широкому кругу специалистов, занимающихся воспитанием и социализацией подростков и студенческой молодежи. Целью исследования является анализ специфики отношения этой группы социума к эгоизму и его проявлениям. Задачи состоят в сопоставительном анализе большой эмпирической базы данных и трактовке результатов со святоотеческих позиций, выработке практических рекомендаций. Секуляризация общества приводит к смене полярностей в иерархии ценностей, выводя на первый план дефицитарные потребности. Это сказывается на распространении потребительства и эгоистических наклонностей. В этой связи особо актуален волевой акт, позволяющий на основе осознанного, свободного выбора перейти к самоограничению. Подчеркивается незаменимость опоры на православную традицию в семье, в учебных заведениях и в жизни общества. Дается перечень святоотеческой и современной теологической литературы, необходимой специалистам для формирования стратегии успешной социализации.

Развитие общества, подростки, студенческая молодёжь, теологическое образование, cвятоотеческая традиция, эгоизм, агрессивность, образ жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/140246705

IDR: 140246705 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10048

Текст научной статьи Эгоизм как фактор в образе жизни современной молодежи - результаты эмпирического исследования: взгляд с теологических позиций

Теологическое образование и духовно-нравственное воспитание в современном обществе в последние годы приобретает все более активную форму. Государство, перестав препятствовать Церкви вмешиваться в воспитательный процесс, создает тем самым условия для развития процессов христианизации социума. Но посеянные за многие десятилетия плевелы вражды на Бога дают свои плоды в виде атеистического отрицания, и, что еще более трагично и остро, в виде «секуляризации сознания» [Семянников, 2017] общества в целом. Общественные нормы, приспосабливаясь под изменяющиеся условия жизни (социальный серфинг) искажают онтологические качества личности, постепенно и понемногу трансформируют, выражаясь словами А. И. Ильина, «опошливают» саму суть жизни, ее религиозность (духовно-нравственный серфинг). Пошлость приобретает свойства религиозности (Ср.: [Ильин, 1993, гл. 13]). Такая дилемма порождает ряд негативных процессов, отражающихся, в первую очередь, на молодежи. Способствует этому и ряд духовно-деструктивных факторов: засилье коммерчески-зависимых СМИ, киберпространство, дающее возможность почувствовать себя демиургом и т. д. В первую очередь, весь этот процесс отражается на младших членах общества через искажение внутрисемейных отношений, трансформацию понятий «брак», «семья». Очевидно, что такая ситуация не может не искать положительного разрешения как со стороны всего общества, так и со стороны науки: теологии, педагогики и психологии.

подростков и студентов к таким явлениям, как эгоизм, как искренность и самоотверженность в семейных отношениях.

Лонгитюдные исследования путем диалога и анкетирования проводились в течение ряда лет в подростковой среде, посредством их была создана сравнительная база. Основной этап онлайн-анкетирования подростков состоялся в 2014–2015 учебном году. Текст «Что мне дороже всего на свете», прошедший научную экспертизу в ГБОУ ВПО МПГУ, был размещен на ресурсе для анонимного анкетирования, в котором приняли участие 42,8% респондентов мужского пола и 57,2% респондентов женского пола (на момент написания статьи). Средний возраст респондентов составил 13,5 лет. Анализ полученного материала широко представлен в ряде статей на портале и на сайте автора Результаты исследования отношения подростков ко лжи и эгоизму в семье подробнее всего были изложены в статье «Особенности отношения современной молодежи к институту семьи» [Семянников, 2018].

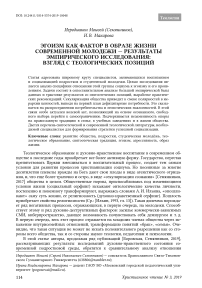

Онлайн-анкетирование студентов было приурочено к началу 2018–2019 учебного года. В представляемой выборке отражены результаты первичного этапа, позволяющие сформулировать и разработать стратегию исследования. Анкета «Моя семья» прошла научную экспертизу в МПГУ и размещена на ресурсе Эта анкета была предложена студентам нескольких ВУЗов Московского региона. На момент написания статьи (к 10 октября 2018 г.) ответы были получены от респондентов, средний возраст которых составил 19,9 лет. Из них 24,6% мужского и 75,4% женского пола. Рассмотрим результаты ответов на тему отношения к эгоизму (см.: Таблица 1: Отношение к эгоизму; Рисунок 1: Отношение к эгоизму).

Таблица 1. Отношение к эгоизму

|

Эгоизм — это…? (Одиночный выбор) |

||

|

варианты ответов |

% |

|

|

Студенты |

Школьники |

|

|

Полностью отрицательное качество, которое мешает жить и мне, и другим, поэтому с ним нужно бороться |

5,7% |

45,8% |

|

Частично отрицательное качество, присущее человеку, которое невозможно самому преодолеть, поэтому с ним приходится мириться |

29,5% |

13,1% |

|

Частично положительное качество, просто этим качеством нужно уметь пользоваться, чтобы поменьше досаждать окружающим |

51,6% |

15,4% |

|

Полностью положительное качество, которое позволяет жить комфортно и добиваться своих желаний, потому что весь мир создан для меня |

6,6% |

3,5% |

|

Другое |

4,1% |

11% |

|

Ничего из вышеперечисленного |

2,5% |

11,2% |

|

как ты относишься к эгоизму окружающих? (Одиночный выбор) |

||

|

Мы все можем ошибиться, поэтому я постараюсь не обидеть человека-эгоиста, но в похожей ситуации подам положительный пример |

23% |

26,5% |

|

Эгоизм — это плохо, поэтому я постараюсь сразу же указать человеку на этот недостаток |

4,9% |

25,7% |

|

Если его эгоизм меня не задевает, то зачем мне с человеком ссориться, это же его личное дело |

50,8% |

20,6% |

|

Это только его личное дело. Меня оно не касается |

16,4% |

10,7% |

|

как ты относишься к эгоизму (себялюбию) в самом себе? (Одиночный выбор) |

||

|

Я знаю, что эгоизм — это отрицательное качество, поэтому я очень стараюсь бороться с его проявлениями в моем внутреннем мире |

23,1% |

44,4% |

|

Мой эгоизм часто заставляет меня краснеть перед окружающими, но в некоторых случаях он помогает мне достичь своих целей. Я считаю, что эгоизмом просто нужно научиться пользоваться, чтобы поменьше обижать людей |

19% |

10,7% |

|

Мой эгоизм часто заставляет меня ощущать неловкость перед людьми, но это качество природное, оно зачем-то дано человеку, поэтому бороться с ним нет особой нужды |

7,4% |

4,2% |

|

Мой характер вполне меня устраивает. Мой эгоизм — это моя защитная реакция на окружающий мир, а те, кто на меня за это обижается, пусть лучше посмотрят на себя |

29,8% |

8,5% |

|

Мой эгоизм — это черта моего характера, которая характеризует его силу. Обижаться на это могут только безвольные и бесхарактерные карлики, удел которых — терпеть и преклоняться перед силой |

4,1% |

0 |

|

Я не знаю в себе проявлений эгоизма. Возможно, они и есть, но мне это неизвестно, и особой нужды знать об этом я не испытываю |

6,6% |

8,6% |

|

Другое |

5% |

23,6% |

Рисунок 1. Отношение к эгоизму

Эгоизм - это...?

Как видно из статистики ответов, студенты в большей мере склонны цинично озвучивать негативные черты характера: эгоизм и равнодушие. В этом отношении позиция школьников-подростков социально и нравственно позитивнее. Вполне вероятно, что сказывается эффект «лихих девяностых», которые сами по себе были хаосом и дезориентацией и привели к хаосу в ценностных ориентациях. Они были ложью и породили ложь, а обманутые надежды прикрывают себя ложью. Обманулись именно те, кто пошел за «отцом лжи» (ср. Ин 8:44) в потоке гнавшихся за приманками, хлынувшими в страну, а шедшие в противоположном направлении обрели свободу. Ведь нынешние 19–20-летние студенты являются своего рода «детьми перестройки» — их родители на рубеже 1990-х как раз становились как личности. Рассмотрим эту тематику подробнее с богословских и психолого-педагогических позиций.

Стремление человека к всё более полному удовлетворению естественных нужд и потребностей, к получению невинных радостей жизни (как-то: создание семьи, чадородие, воспитание детей, добыча средств для нужд семьи и т. п.) часто имеет тенденцию к постепенному превращению в погоню за всё большим количеством и качеством материальных и чувственных благ. Стремление переходит в категорию цели жизни.

Получается, что цель жизни человека — достижение блаженства в материальном мире, при помощи плотских удовольствий. Начинает действовать принцип «у меня должно быть всё лучше, больше, красивее, чем у соседа». Такую тенденцию развития человека, кроме Библейских текстов и святых отцов [Евагрий Монах, 2003, 510; Авва Дорофей, 2003, 643; Исаак Сирин, 2003, 694–695], отмечает и ряд зарубежных авторов: [Baumeister et al., 1997, 191–218; Mead, 1934; Cooley, 1902]. Свт. Иоанн Златоуст затрагивает эту проблему в своих Беседах на псалмы. Он отмечает, что сердце человека, привязанное к благам мира сего, устремляется уже не к Богу, а к этим самым благам, т. е. к миру сему. Тем самым человек бывает порабощен ими, он становится рабом мира сего. Тварь, созданная по образу и по подобию Божию, призванная к обожению, начинает служить тварному, земному, временн о му: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Мф 6:21) «Вскую любите суету и ищете лжи? Здесь, кажется мне, он (пророк Давид. — Иеродиак. М., И. М. ) и на идолослужение, и на порочную жизнь указывает. <…> Укажешь ли ты на славу, или на богатство, или на власть — всё суета» [Иоанн Златоуст, 2011, 24].

Рассматривая богословские понятия «эгоизм» («себялюбие») и «агрессивность» («злобность») как качества души, можно заключить, что такие свойства человеческой личности придают ей определенный характер. «Так и лживый человек… не простой человек, но двойственный, ибо иной он внутри, и иной снаружи, и жизнь его двойственна и лукава. Вот мы сказали о лжи, что она от лукавого, сказали и об истине, что истина есть Бог» [Авва Дорофей, 2018]. Лживая двойственность жизни искажает душу человека (ср. Табл. 1: осторожно-лукавое «если меня не задевает…» — 50,8%), его сущностные свойства как сына Божия, как некогда злоба и зависть блудного сына отправили «на страну далече» (Лк 15, 11–32). Отрываясь от Источника Благ, человек дичает, пленяется погоней за временным, преходящим, становится ненасытным потребителем. Эфемерные наслаждения, как цель жизни, трансформируют и саму жизнь в нечто эфемерное. Жизнь насыщается ложью. «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8:44). Внутренний мир человека поражается злом, как чумой, и, как чума, зло это транслируется на окружающих, стремясь поглотить и их. Такая внутренняя ситуация делает человека гордостно-одиноким, стремящимся к общению и не реализующим его (ср. Табл. 1.: «Мой эгоизм — это моя защитная реакция» — 29,8%). Общение — это диалог, а эгоист не способен, хотя внутренне и желает, сохранить это качество в своей душе. Современные исследователи этой тематики заключают, что «…все виды лжи нужно воспринимать как серьезнейшие культурные угрозы, требующие минимизации, преодоления, устранения» [Зимбули, 2012, 192].

В вышеприведенной аллегории свт. Иоанна Златоуста со всей яркостью отображается обманчивость этой жизненной позиции, ведь плохой гражданин царства земного хорошим гражданином Царствия Небесного быть не может, а следовательно, стремится ко лжи, к искажениям. Тьма — то же искажение истины, отсутствие света. Значит, стремление к овладению временным, преходящим — это стремление за фантомом, лживым по своей природе, и поэтому влекущим человека в противоположную сторону от истинно вечного. В результате такой метаморфозы происходит нарушение иерархии ценности человеческих потребностей и нужд. Цепочка «духовное — душевное — телесное» низводится (напр., по А. И. Маслоу) до потребностей телесных, базовых, основных. Это потребности в пище, сексуальном удовлетворении, физических комфортных условиях существования, в формулировке современных исследователей — «дефицитар-ные потребности» (ср. Табл. 1.: «эгоизм — частично (29,5%) и полностью положительное (51,6%)) качество) [см. также: Шеховцова, Зенько, 2012]. Иерархия ценностей меняет свою полярность, добро провозглашается злом, а зло — добром. На первый план выходят потребности телесные, плотские. На многочисленных будничных примерах из нашей жизни (алкоголизм, наркомания, объедение и т. п.) все мы убеждаемся в пагубности такого явления. По словам свт. Феофана Затворника, в душе тогда «…потребности разбегаются в разные стороны, и каждая требует своего…» (цит. по: [Шеховцова, Зенько,

2012, 81]) и начинается хаос. Хаос рождает распад, деструкцию души, психики и физиологии: «Оттого внутри у такого шум, гам, разволока во все стороны и во всем беспорядочность» [Феофан Затворник, 2003, 312]. Как уже указывалось, смещается полярность эмоционально-мотивационной сферы, что приводит к ее неустойчивости и разрушению. В результате страдают все духовные, нравственные и интеллектуально-физиологические стороны человека, он становится «злой человек — разнузданная тварь, все его поступки проистекают из одержимости разрушения всего и вся» [Ильин, 2012, 63].

Такая ситуация развития ставит вопрос о том, что можно противопоставить этому процессу и как перебороть тягу человеческой личности ко греху. Как ей настроить свои желания, влечения, мотивацию на устремленность к добру. Здесь на первый план выступает одно из основных свойств человеческой личности — воля. Не вдаваясь в подробности различных понятий и подходов к трактовке смысла этого термина, выделим основное для нашей тематики: привычка и зависимость, как результат последовательного и многократного удовлетворения желаемого, вызывает волевой акт. Волевой акт происходит (возникает) из возникновения потребности к удовлетворению желаемой цели (влечение→желание→хотение). Последовательное, неоднократное удовлетворение желаемого вызывает привычку и зависимость (см.: [Зарин, 1996, гл. II]). Исходя из этого, можно прийти к выводу, что воля человека — «это управление, регуляция человека собой, т. е. регуляция своего поведения посредством не внешних, а внутренних факторов» [Шеховцова, Зенько, 2012, 91]. Значит, наша человеческая воля — это сила, позволяющая на основе осознанного, свободного выбора отсечь и заблокировать не подходящую нам мотивацию. А волевой акт — это способность к осознанию и активному стремлению к самоограничению. Т. е. сила воли дает возможность не только выбрать истинные цели и осуществить, реализовать свой выбор, но, что не менее важно, она дает возможность осознать и активно подавить негативные устремления. «Где-то в глубине человеческого подсознания есть то священное место, где дремлет духовное предначало инстинкта» [Ильин, 2012, 118].

Желание достижения результата реализуется у человека в обращении к Богу, которое выражается в молитве. Но и в этом пункте всё существо вопроса сводится к воле человека, его горячему желанию, его самоотверженной устремленности к Исполнителю чаяний. «Важно помнить, что молитва — это встреча, это отношения, и отношения глубокие, к которым нельзя принудить насильно ни нас, ни Бога» [Блум, 2011, 115–116]. И в то же время «не существует однозначного способа отображения подлинного опыта богопознания с помощью слов и выражений» [Завершинский, 2017, 20].

Очевидно, что духовно-нравственные проблемы вызывают и социальный кризис человека, о чем говорят многие светские исследования. Как в зарубежной, так и в отечественной психологии исследование ценностных ориентаций в настоящее время является одним из наиболее приоритетных направлений. Ссылаясь на таких исследователей, как А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, М. Р. Гинзбург, Б. В. Зейгарник, А. А. Кроник, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, А. В. Петровский, В. И. Слободчиков и др., современная педагогика признаёт актуальность тезиса о том, что внутренний мир с его смысловой системой «являются системообразующим основанием личности» [Тудупова, 2010, 51]. Влияние ценностно-смысловых ориентиров на внутренний мир является одним из основных факторов, интересующих исследователя, т. к. окружающая студента среда формирует потенциал для позитивной (или негативной) социализации (социальной адаптации) [Семянников, 2017] и профессионального самоопределения выпускников школ и учащихся ВУЗов. Но при этом «произошла примитивизация нравственного развития… выражающаяся в росте уровня цинизма, грубости, жестокости, агрессивности», пытающихся компенсировать страх и одиночество [Сорокоумова, 2009, 41].

Как вывод, можно заключить, что молодежная среда в таких условиях является особо важным миссионерским полем, ждущим своего Сеятеля, ожидающим реализации миссионерского диалога. Все эти негативные проявления вполне очевидно требуют научного осмысления и разработки духовно-нравственных методик для их преодоления [Семянников, 2016].

Список литературы Эгоизм как фактор в образе жизни современной молодежи - результаты эмпирического исследования: взгляд с теологических позиций

- Авва Дорофей, прп. Слова. Добротолюбие. М.: Паломникъ, 2003. В 2 т. 810 с.

- Авва Дорофей, прп. Преподобного отца нашего аввы Дорофея поучение девятое, о том, что не должно лгать. URL: https://www.eparhia-saratov.ru/Content/Books/27/13.html (дата обращения: 10.10.2018).

- Антоний (Блум), митр. Школа молитвы. М.: Христианская жизнь, 2011. 496 с.

- Боровская Е. Л., Моисей (Семянников), иеродиак. Влияние выбора образа жизни на развитие общества//Христианское чтение. 2019. № 2. C. 57-64.

- Евагрий Монах, прп. Поучения Добротолюбие. М.: Паломникъ, 2003. Т. 1. 567 с.

- Завершинский Г., прот. Богословие диалога: Тринитарный взгляд/Науч. ред. и комм. С. А. Чурсанова. М.: Издательство Московской Патриархии, 2017. 336 с.

- Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское исследование. М.: Паломникъ, 1996. 695 с.

- Зимбули А. Е. Ложь: нравственно-оценочные аспекты//Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). СПб.: Астерион, 2012. № 3 (24). С. 187-192.

- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на псалмы. М.: Православное благотворительное братство во имя Всемилостивого Спаса, 2011. 640 с.

- Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М.: Рарогъ, 1993. 448 с.

- Ильин И. А. Книга надежд и утешений. М.: Альта Принт, 2012. 384 с.

- Исаак Сирин, прп. Добротолюбие. М.: Паломникъ, 2003. Т. 2. 810 с.

- Семянников С. Н. Основные принципы миссии к подросткам из социальных реабилитационных центров//«Ищите прежде Царствия Божия и правды его» (Мф 6:33). Материалы ХII Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения». Липецк; Задонск: ЛГПУ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2016. С. 292-295.

- Семянников С. Н. Социальный серфинг как показатель деформации нравственных ценностей в воспитании подростков//Дискуссия. 2017. № 8 (82). С. 84-91.

- Семянников С. Н. Особенности отношения современной молодёжи к институту семьи//«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Материалы 13 Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения». Воронеж: Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2018. С. 296-298.

- Сорокоумова Е. А. Психологические особенности нравственного развития современных подростков//Культурология. 2010. № 2 (53). С. 205-207.

- Тудупова Т. Ц. Этнокультурное исследование ценностных ориентаций современных подростков//Вестник Бурятского госуниверситета. 2010. № 5. С. 51-56.

- Феофан Затворник Вышенский, свт. Что есть духовная жизнь. М.: Отчий дом, 2009. 304 с.

- Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии. М.: Издательство московского подворья СТСЛ, 2012. 252 с.

- Baumeister R. The Self and Society: Changes, Problems and Opportunities. Self and Identity/Ed. by R. F. Baumeister, R. D. Ashmore, L. Jussim. New York: Oxford University Press, 1997.

- Cooley C. H. Human nature and social order. New York: Scribner, 1902.

- Mead G. Mind, self and society. Chicago: University of Chicago, 1934.