Экологическая культура в поликультурном дискурсе образовательного пространства

Автор: Ю. М. Гришаева, О. В. Алымова

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Проблемы экологии, науки о земле

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается феномен экологической культуры личности в ракурсе нового понятия «экокультурная идентичность», отражающего поликультурный дискурс современного образования и выступающий условием продуктивного эколого-ориентированного поведения

Экологическая культура, экокультурная идентичность, экологическое воспитание, образовательное пространство.

Короткий адрес: https://sciup.org/143173960

IDR: 143173960

Текст научной статьи Экологическая культура в поликультурном дискурсе образовательного пространства

В настоящее время происходят существенные изменения в области понимания значимости феномена экологической культуры для достижения целей экологического развития общественного экологического сознания в контексте общих задач воспитания подрастающего поколения. В редакции ФЗ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [12]: «Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (курсив наш)».

Важно отметить, что Межвузовский центр по разработке технологий эколого-педагогического образования (ТЭКО Центр) под руководством доктора пе- дагогических наук, профессора, заслуженного работника высшего профессионального образования РФ С. Н. Глазачева (1939–2021), возник еще в 1994 году в ответ на потребность подготовки учителя-педагога к выполнению образованием новой социальной функции — формированию и трансляции экологической культуры в обществе и личности. А в 1998 году на всемирном форуме «ВДОС — Москва-98» принята разработанная ТЭКО Центром Московская международная декларация об экологической культуре [4]. Переведенная на английский язык, она разошлась по всему миру, вводя определение экологической культуры в общественное сознание ученых и политиков. Определение экологической культуры, приведенное в Декларации, ныне стало общепринятым: «…экологическая культура производства и потребления предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле».

В целом ряде наших работ [5–10] мы неоднократно указывали, что экосистемная методология познания окружающей действительности обладает значительным потенциалом для формирования системного экологического мышления, что представляется существенным для понимания идеи поликультурности в эко- логическом образовании. Осознание индивидуальной системной роли в решении экологических проблем, на наш взгляд, невозможно без осознания своей экокуль-турной идентичности.

Объекты и методы

Сегодня мы активно развиваем понятие эко-культурная идентичность личности, под которой мы рассматриваем процесс и результат адаптации культурного содержания ценностно-смысловых установок личности в отношении ее самоопределения в окружающем мире [5]. Феномен экокультурной идентичности мы рассматриваем в контексте поли-культурного информационного пространства, под которым мы понимаем всю совокупность источников информации, доступная для обучающихся как в ходе их целенаправленной образовательной деятельности, так и вне информационно-образовательной среды. В работе анализируются результаты анкетирования, направленного на изучение механизмов формирования экокультурной идентичности личности обучающихся. Вводя данный термин в название мониторингового исследования, нами преследовалась задача показать многофакторность информационного влияния на формирование и развитие экологической культуры личности. В рамках исследования по гранту РФФИ (научный проект № 19-013-00322 «Поликультурное проектирование экологического развития личности в цифровом образовании») нами проведено масштабное анкетирование (число респондентов: школьники — 18497; студенты — 9395) в рамках оригинального мониторингового исследования «Экологическая культура обучающихся в поликультурном информационном пространстве» (ссылка на ресурс в Интернет: , направленного на изучение особенностей экокультурной идентичности личности с учетом специфики рефлексивной самоорганизции экологического мышления. Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2020 г. в 11 субъектах РФ (Московская область, Москва, Ульяновская область, Амурская область, Республика Мордовия, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область, Иркутская область, Ставропольский край, Волгоградская область).

Результаты исследования. Студенты

В исследовании приняли участие всего 9395 обучающихся — студентов вузов и ссузов, из которых 4868 — лица женского пола, 4527 — лица мужского пола. Из общего числа респондентов 7774 человека в возрасте от 16 до 20 лет. 60% обучающихся — студенты ссузов, 40% — вузов России. 48% из общего числа респондентов обучаются по техническим специаль-

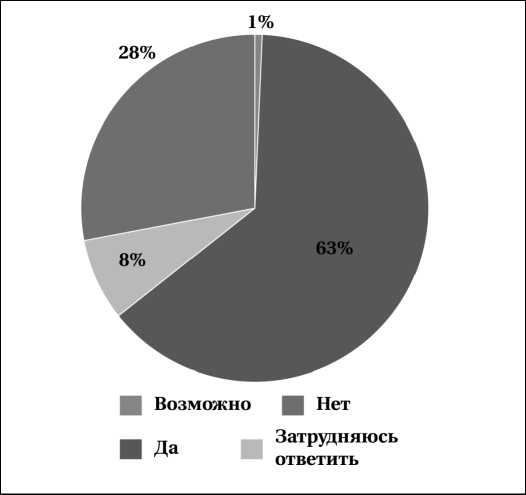

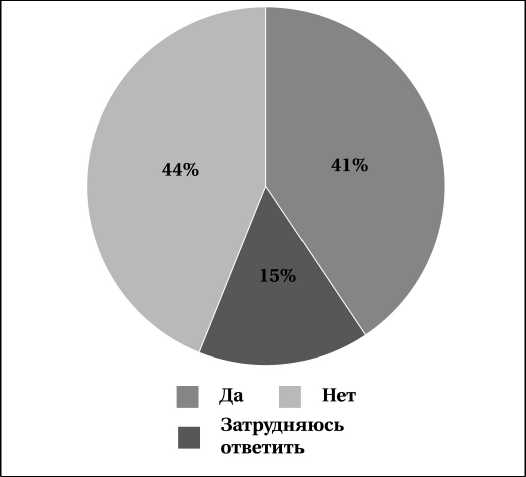

Рис. 1. Как Вы думаете, влияет ли место проживания человека (страна, город, деревня, село) на его отношение к природе?

ностям, 39% — по гуманитарным специальностям, естественно-научный и творческий профиль занимают 9 и 4% соответственно.

В результате исследования нами выявлено, что 63% респондентов однозначно утверждают, что место проживания человека (страна, город, деревня, село) существенно влияет на его отношение к природе (рис. 1). Здесь нужно акцентировать, на наш взгляд, различие между формированием отношения к природе и развитием такого отношения в связи с изменением места жительства. В результате исследования выявлено, что около 10% респондентов владеют другими языками, кроме русского, отражающими культуру народов России и ближнего зарубежья. То же самое число респондентов оказалось при ответе на вопрос относительно факта недавней миграции в регион непосредственного проживания — идентификация по критерию «малая Родина». Наибольшее число мигрантов фиксируется в Москве (45%) и Приволжском федеральном округе (15%), наименьшее — в Северо-Кавказском федеральном круге (4%), Московская область, СФО и ДВФО — 12 и 11% соответственно. Нами отводится существенная роль процессам зарождения и начального формирования отношения к природе, связанного с культурными особенностями «малой Родины».

Соотношение антропоцентрической, биоцентрической и экоцентрической позиции в экологическом мышлении личности респондентов. Основной идеей экоцентризма является признание универсальной ценности целостности самой природы, биосферы, т.е. самоценность природы выражена в целостно-внутреннем ее значении (холистический подход), а человек рассматривается здесь как обычный ее член и

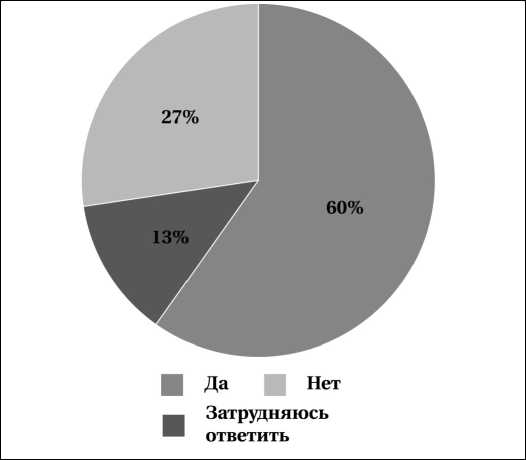

Рис. 3. Считаете ли Вы возможным участие животных в развлекательных шоу?

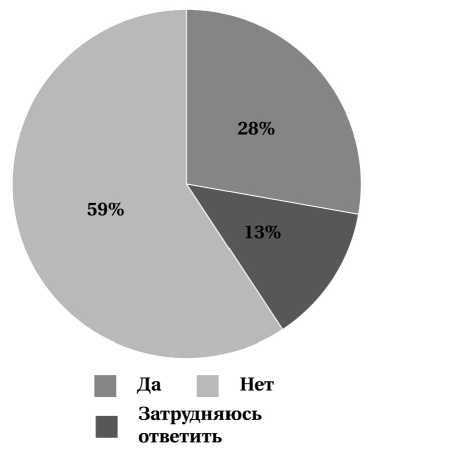

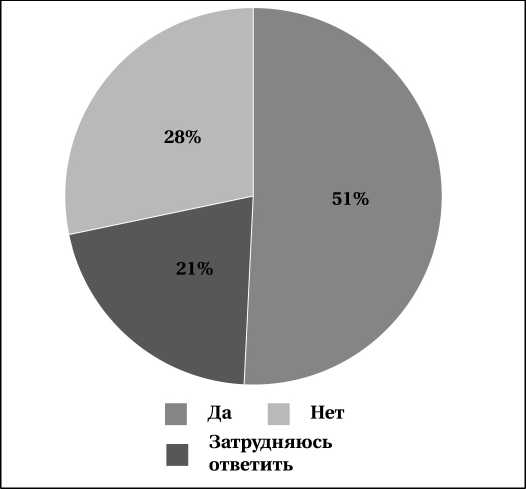

Рис. 2. Как Вы считаете, можно ли жить, не причиняя вреда природе?

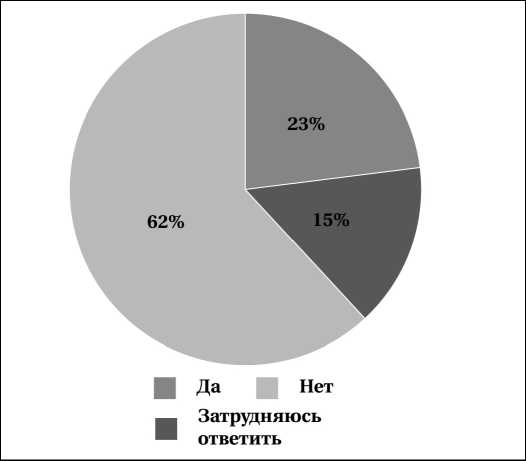

Рис. 4. Считаете ли Вы нормой использование человеком натурального меха/кожи в производстве?

гражданин. Экоцентризм, несомненно, противопоставлен антропоцентризму в том своем значении, которое подчеркивает единство человека и природы, а не господство над ней. В то же время, сравнивая экоцентризм и биоцентризм, следует отметить, что экоцентризм лишен радикальных, на наш взгляд, идей относительно универсальной индивидуальной ценности каждого отдельного живого организма, включая человека.

Нормальное функционирование всей экосистемы (на любом природном иерархическом уровне), ее способность к поддержанию гомеостатического состояния, является критерием ее жизнеспособности, устойчивости. Поэтому высшую ценность представляет именно сама экосистема, включающая огромное количество взаимосвязей между живой и неживой природой.

Экологическое мышление личности, в свою очередь, представляет собой в данной связи способность к познанию и позитивному преобразованию отношений личности с окружающим миром, т. е. выступает как активное преобразующее начало на основе экологического императива — внутренней аксиологической установки, заключенной в сознании человека (общества): «Экологический стиль мышления, формируемый в процессе познания, отличается от потребительского совокупностью воздействий на среду обитания с целью достижения соответствующего экономического эффекта и качества жизни без деградации окружающей среды» (Н. П. Несговорова, В. Л. Савиных) [11, с. 195]. Ниже представлены результаты исследования соотношения антропоцентрической, биоцентрической и экоцентри-ческой позиции в экологическом мышлении личности респондентов.

Следует отметить, что в среднем около 60% респондентов не считают возможным однозначно принять экоцентрический сценарий взаимодействия человека и природы, придерживаясь позиций антропоцентризма (рис. 2–4).

Оценка системности экологических представлений. Под системностью экологических представлений здесь понимается осознание отношения тех или иных проблем к экологической сфере, понимание взаимосвязи экологических проблем и путей их решения с экологическим мышлением общества. Критерий «системность экологических представлений» характеризует глубину понимания степени влияния экологического фактора на общественную жизнь.

Рис. 5. Как Вы считаете, с ростом технического прогресса роль природы в жизни человека снижается?

Рис. 6. Как Вы считаете, можно ли развивать экономику без ущерба для природы?

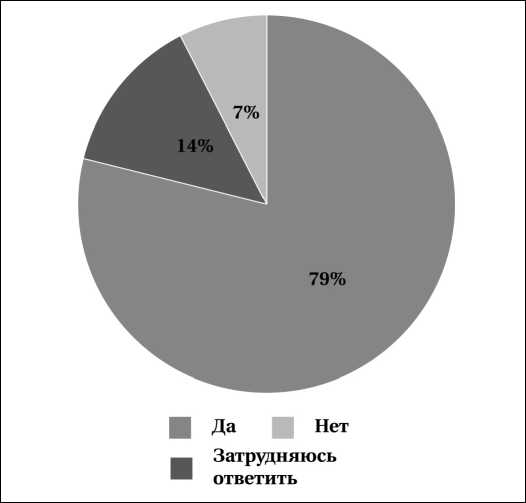

Более 40% от общего числа респондентов считают, что с ростом технического прогресса роль природы в жизни человека снижается (рис. 5), что констатирует технократический акцент экологического мышления личности. Важно отметить, что 51% респондентов считают, что невозможно развивать экономику без ущерба для природы (рис. 6), что демонстрирует экологический пессимизм в решении экологических проблем. Однако, 79% респондентов выражают эмоциональную готовность к эколого-ориентированной деятельности в случае необходимости таковой (рис. 7).

Рис. 7. Нужно ли учитывать интересы животных (например, сезонные миграции) при проектировании объектов инфраструктуры?

Рис. 8. Как Вы считаете, нужны ли природные территории, полностью закрытые для посещения человеком?

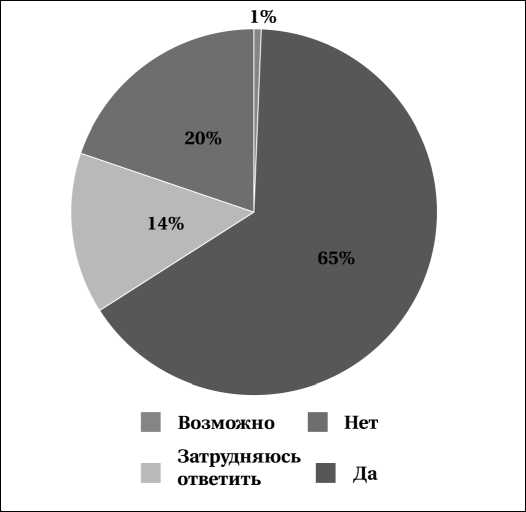

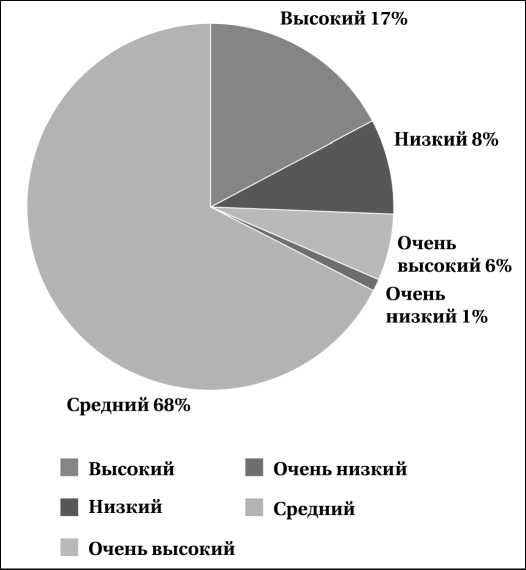

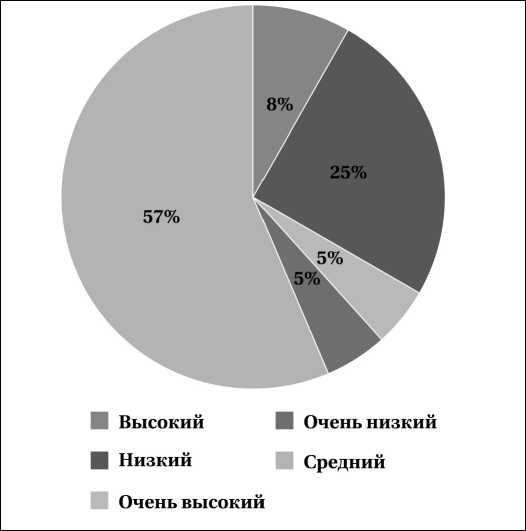

Результаты самооценки респондентами своего уровня экологической культуры, а также уровня экологической культуры своего окружения. Таким образом, 65% респондентов считают, что необходимо наличие природных территорий, полностью закрытых для посещения человеком (рис. 8). Данный показатель адекватно согласуется, на наш взгляд, с тем, что 30% респондентов оценивают уровень экологической культуры окружающих их людей как «низкий» и «очень низкий» (рис. 9). Вместе с тем, свой уровень эко-

Рис. 10. Как Вы оцениваете свой уровень экологической культуры?

Рис. 9. Как Вы оцениваете уровень экологической культуры окружающих Вас людей?

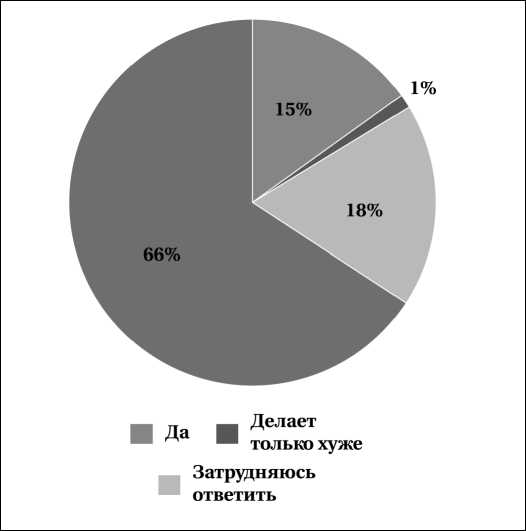

Рис. 11. Как Вы считаете, достаточно ли усилий прикладывает государство для решения экологических проблем

логической культуры 68% респондентов оценивают как «средний» и даже «высокий» — 17% (рис. 10). Самооценка уровня экологической культуры как «низкого» имеет место только у 8% студентов. Принимая во внимание указанные результаты, можно заключить о готовности респондентов «переложить ответственность» за экологические проблемы на «других», у которых уровень экологической культуры «не такой высокий как у меня», а также на государство (рис. 11).

Заключение

Таким образом, дополняя определение, данное коллективом ТЭКО Центра для Московской декларации по экологической культуре, мы продолжаем его развивать в направлении конкретизации критериев и показателей экокультурной идентичности личности. Можно утверждать, что указанная идентичность может выступать ментальным инвариантом индивидуальной экологической культуры, что выступает основой для предсказуемого общественного экологического поведения. Поскольку, согласно пониманию профессора С. Н. Глазачева «…эко-логическая культура — это культура поведения, самореализации — каждой личности, малых и больших социальных групп. Главными характеристиками такого поведения является ориентация не на бесконечное увеличение объема своей производственной и потребительской деятельности, а на ее оптимизацию, качественное совершенствование, исключение как в труде, так и в потреблении ненужного, лишнего, избыточного, и потому мешающего. Охрана от засорения веществом, энергией, информацией глобальной, окружающей все человечество среды невозможна, если не выработаны навыки неза-сорения на индивидуальном уровне» [3, С. 5–6.]

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00322 («Поликультурное проектирование экологического развития личности в цифровом образовании»).

Список литературы Экологическая культура в поликультурном дискурсе образовательного пространства

- Анисимов О. С., Глазачев С. Н. Экологическая парадигма: истоки, становление, развитие. Вестник Международной Академии наук. Русская секция. 2013; 1: 7–12.

- Анисимов О.С., Глазачев С.Н. Механизмы рефлексивной самоорганизации формирования экологической культуры. Вестник МГГУ им. М.А.Шолохова, серия «Социально-экологические технологии». М.: РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, 2011; 1: 7–19.

- Глазачев С. Н. Экологическая культура и образование в меняющемся мире: Экологическая культура и образование: опыт России и Югославии. Серия: ЭКОС: Россия +Европа/ Под ред. С.Н.Глазачева, В.И.Данилова-Данильяна, Д.Ж.Марковича. Рязань. 1998: 5–6.

- Глазачев С. Н. Экологическая культура в международной парадигме развития. Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова: серия «Социально-экологические технологии». М., 2013; 1: 7.

- Глазачев С.Н., Анисимов О.С., Гришаева Ю.М. Культура мышления и экокультурная идентичность: взаимообусловленность в практике организации подготовки кадров. Коллективная монография по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие». СПб.: Изд-во РГПУ имени А.И. Герцена (СПб). 2020: 32–34.

- Гришаева Ю.М. О роли информации в проектировании индивидуального эколого-образовательного пространства. Материалы международной научно-практической конференции «Инновации в профессиональном образовании». Тюмень, 2013: 137–140.

- Гришаева Ю.М. Проектирование педагогической системы формирования экопрофессиональной компетентности студентов гуманитарного вуза. Акмеология. 2012; 4: 55–60.

- Гришаева Ю. М. О соотношении средового и пространственного подходов в экологическом образовании. Акмеология. 2011; 3: 119–125.

- Гришаева Ю.М. О проблеме подготовки педагогических кадров в вузе в условиях модернизации образования. Педагогика. Вопросы теории и практики. 2016; 3: 6–9.

- Grishaeva Y.M., Glazachev S.N., Gagarin A.V. Spirin I.V., Wagner I.V. Digitalization of ecological education: trends and direction of development IOP Conference Series: Material Science and Engineering. [Electronic resource]. Available: https://iopscience.iop.org/year/1757-899X/Y2019 (date of the application 02.07.21)

- Несговорова Н.П., Савиных В.Л. Интегративный подход к экологическому образованию. Философия образования. 2009; 1: 192–199.

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html (дата обращения 02.07.2021).