Экологическая пластичность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области

Автор: Пушкарв Д.В., Чурсин А.С., Кузьмин О.Г., Краснова Ю.С., Каракоз И.И., Шаманин В.П.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения 13 сортов яровой мягкой пшеницы в 2013-2016 гг. на полях акционерного общества «Нива» Павлоградского района, расположенного в степной зоне Омской области. Экологическая пластичность и стабильность сортов по урожайности зерна определена по методике С.А. Эберхарта и У.А. Рассела (1966). В опыте использованы сорта, созданные в ОмГАУ совместно с научными учреждениями региона, и сорта СибНИИСХ: Памяти Азиева (стандарт среднераннего типа), Омская 36, Дуэт (стандарт среднеспелого типа), ОмГАУ 90, Терция, Павлоградка, Столыпинская (Лютесценс 89-06), Эритроспермум 59, Сибаковская юбилейная, Эритроспермум 95-06 (ОмГАУ 95), Эритроспермум 80-09, Эритроспермум 85-08 (Элемент 22), Серебристая (стандарт среднепозднего типа). Изученные сорта пшеницы отличались по показателю пластичности стабильности урожайности зерна, в целом обладали средней стабильностью. Эритроспермум 85-08 (Элемент 22) имел наибольшую урожайность в среднем за 2013-2016 гг. исследований и отмечен как наиболее пластичный, сорт эффективно использовал благоприятные условия среды для формирования урожайности. За годы исследований урожайность сортов варьировала от 2,16 до 4,62 т/га. Наиболее стабильный по урожайности зерна - сорт Памяти Азиева. В жестких условиях у сорта урожайность выше среднего. Этот показатель за 2013-2016 гг. составил от 1,99 до 2,96 т/га. Полученные результаты рекомендуется использовать в селекционных программах региона для создания пластичных сортов с высокой стабильностью по урожайности зерна.

Сорт, пшеница, урожайность зерна, экологическая пластичность, стабильность, степная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/142213481

IDR: 142213481 | УДК: 633.11

Текст научной статьи Экологическая пластичность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области

Яровая мягкая пшеница занимает большую часть посевных площадей региона Западной Сибири и поэтому является основной культурой, удовлетворяющей потребности производства. Высевается яровая мягкая пшеница на площади более 7 млн га и составляет основу питания, переработки важных продуктов, частично кормовую базу животноводства. Несмотря на широкое распространение яровая мягкая пшеница ‒ культура, требовательная к внешним условиям среды. Возделывание современных сортов и производство высококачественного зерна яровой мягкой пшеницы для обеспечения потребностей населения области и региона является важным направлением в агропромышленном комплексе.

В аграрном секторе нашего региона очень востребованы высокопродуктивные районированные сорта сельскохозяйственных растений. Для обеспечения потребности в качественных сортах, способных давать высокие урожаи в различных природно-климатических зонах области, целесообразно проводить экологические сортоиспытания перспективных сортов и линий яровой мягкой пшеницы. Одно из ведущих аграрных предприятий области, которое занимается семеноводством и проводит экологическое сортоиспытание сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области, ‒ АО «Нива». Опытное хозяйство географически расположено в зоне так называемого рискованного земледелия, что обусловлено нестабильными климатическими условиями, засухами и эпифитотиями различных заболеваний. Такая расположенность позволяет изучить поведение сортов и линий сельхозкультур в разных условиях среды, в течение нескольких лет испытаний оценить сорта и новые селекционные образцы по комплексу хозяйственно-ценных признаков.

Увеличение потенциала урожая пшеницы было и остается фундаментально важным в селекционных программах. Высокая и стабильная урожайность может быть достигнута при сочетании в генотипе высокой потенциальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным экологическим факторам [1; 2].

Урожайность зерна – интегральный признак. В конечном итоге она определяется числом плодоносящих стеблей на единице площади и продуктивностью колоса. Основным условием образования оптимального числа колосьев в высокопродуктивном посеве является определенное число растений на единице площади, которое зависит от принятых в зоне норм высева, полевой всхожести семян и выживаемости растений в период вегетации. На полевую всхожесть влияют разные факторы, среди них наибольшее значение имеют качество посевного материала, устойчивость к патогенным микроорганизмам и неблагоприятным факторам окружающей среды [3].

Для объективной оценки продуктивности пшеницы недостаточно получить данные по урожайности в конкретной географической точке, чем обоснована значимость экологического сортоиспытания на пригодность возделывания в различных условиях среды. На показатель уровня урожайности зерна яровой мягкой пшеницы оказывают влияние разные факторы: метеорологические условия (температура воздуха, осадки и др.), генотип сорта, почвенные условия, эпифитотии различных заболеваний, уровень минерального питания, агрофон. Для определения относительной доли влияния факторов необходим анализ различных показателей, формирующих продуктивность возделываемого растения конкретной экологической зоны.

Наиболее значим подбор сортов, стабильных по урожайности и пригодных для возделывания в различных почвенно-климатических условиях региона. Для этого проводят исследования и оценку по продуктивности и урожайности сортов яровой мягкой пшеницы в экологических зонах, различающихся по почвенно-климатическим и агротехнологиче-ским условиям возделывания. В благоприятных условиях преимущество следует отдавать сортам с высокой потенциальной продуктивностью, тогда как в неблагоприятных и экстремальных условиях последняя должна сочетаться с достаточно высокой экологической устойчивостью [4].

Фенотипическая реакция изучаемых сортов яровой мягкой пшеницы на различные условия внешней среды позволяет судить о приспособленности и стабильности генотипа растения и определяется как экологическая пластичность. Основной параметр ее определения ‒ урожайность зерна как конечный показатель комплексной продуктивности растения.

Сущность и механизм экологической пластичности приобретает первостепенное значение при реализации селекционных программ. Большое значение экологической пластичности отмечают в своих исследованиях многие ведущие селекционеры. Н.И. Вавилов подчеркивал, что сорт должен быть по возможности пластичным, в особенности в условиях нашего непостоянного континентального климата [4]. Для сельскохозяйственного производства наиболее ценными будут пластичные сорта, у которых более высокий средний уровень урожайности и меньший размах колебаний признаков в меняющихся условиях выращивания [3; 4].

Наиболее часто для определения экологической пластичности используется методика S.A. Eberhartand W.A. Rassell (1966), позволяющая определить не только пластичность какого-либо генотипа, но и его стабильность [5]. Метод обладает достаточной простотой вычисления и возможностью биологической интерпретации показателей. Согласно S.A. Eberhart, W.A. Russel к показателям пластичности относят среднее квадратичное отклонение (σdr2), коэффициент линейной регрессии (bi), которые характеризуют способность сорта отзываться на улучшение условий выращивания повышением продуктивности. Основан метод на расчете коэффициента линейной регрессии (bi), характеризующего экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линии регрессии (σdr2), определяющего стабильность сорта в различных условиях среды [6].

Цель исследования ‒ определить экологическую пластичность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области.

Материал и методика

На экологическом сортоиспытании в степной зоне Омской области были оценены сорта и линии яровой мягкой пшеницы. Объектом исследований стали 13 сортов, которые за годы исследований отличались высокими показателями продуктивности, урожайностью и комплексной устойчивостью к патогенам: Памяти Азиева (стандарт для сортов среднераннего типа) ‒ оригинатор ФГБНУ СибНИИСХ, Омская 36 оригинатор ФГБНУ СибНИИСХ, Дуэт (стандарт для сортов среднеспелого типа) ‒ оригинатор ФГБНУ Челябинский НИИСХ, ОмГАУ 90, Терция, Павлоградка, Столыпинская (Лютесценс 89-06), Эритроспер-мум 59, Сибаковская юбилейная, Эритроспермум 95-06, Эритроспермум 80-09, Эритро-спермум 85-08 (Элемент 22), Серебристая (среднепоздний стандарт) ‒ оригинатор ФГБНУ СибНИИСХ.

Исследования, учеты и наблюдения проводились в 2013‒2016 гг. в АО «Нива» Павлоградского района Омской области. Предшественник – чистый черный пар. Посев проведен во второй декаде мая; использовалась сеялка СЗС-2.1. Повторность ‒ 4-кратная. Площадь делянок – 25 м2.. Норма высева – 3 500 000 зерен на один гектар. Глубина заделки семян ‒ 6‒7 см. Уборка осуществлялась комбайном «Сампо-130» в фазу полной спелости зерна. В лабораторных условиях проведен анализ структуры урожая.

Для почвы характерно среднее содержание гумуса и нейтральная реакция среды, мощность гумусового слоя ‒ от 40 до 80 см, содержание гумуса ‒ 5,5 %, содержание физической глины ‒ 30‒40 %. Для определения относительной доли влияния факторов был проведен дисперсионный анализ по показателю урожайности зерна сортов яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Омской области за годы исследований. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по методике, изложенной в пособии Б.А. Доспехова, с помощью программ Microsoft Office 2010 и SNEDECOR. Расчет показателей пластичности и стабильности сортов ‒ по методике S.A. Eberhart, W.A. Russel (1966) [5].

По данной методике сорта, коэффициент регрессии у которых значительно выше единицы, относят к интенсивному типу. Они хорошо отзывчивы на улучшение условий возделывания, в неблагоприятные по погодным условиям годы резко снижают урожайность. При коэффициенте регрессии, равном или близком к единице (высокая экологическая пластичность), изменение показателей у сорта соответствует изменению условий – на хорошем агрофоне они высокие, на низком – незначительно снижаются. Нулевое или близкое к нулю значение коэффициента регрессии показывает, что сорт не реагирует на изменение среды.

Степная зона занимает небольшую часть территории Омской области и соответственно своему положению характеризуется более высокими, чем другие зоны области, температурами воздуха в вегетационный период. Погодные условия в годы исследований различались по количеству и распределению выпавших осадков и температурному режиму, это позволило максимально изучить и оценить образцы яровой пшеницы по основным хозяйственно-ценным признакам.

Результаты исследования и их обсуждение

При росте потенциальной продуктивности сорта снижается его устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды – это оказывает сильное влияние на понижение урожайности. В связи с этим необходимо уделять большое внимание в селекционных программах зерновых культур не только повышению урожайности, но и ее стабильности во времени и пространстве.

Урожайность также варьирует в зависимости от зоны возделывания. Современный уровень сельскохозяйственного производства предъявляет высокие требования к сортовому разнообразию зерновых культур. Это обусловлено экологической неравноценностью основных земледельческих районов [7].

На показатель уровня урожайности зерна яровой мягкой пшеницы оказывают влияние различные факторы: метеорологические условия (температура воздуха, осадки и др.), генотип сорта, почвенные условия, уровень минерального питания. Учитывая тот факт, что в нашем исследовании сорта и линии высевались по одному предшественнику (пар) без внесения удобрений, вероятнее всего, одним из основных факторов, который оказал влияние на урожайность зерна в период вегетации пшеницы, были метеоусловия, главные из них ‒ осадки и среднесуточная температура воздуха [8].

Для определения относительной доли влияния факторов нами проведен двухфакторный дисперсионный анализ по показателю урожайности зерна сортов яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Омской области за годы исследований (табл. 1).

Таблица 1

Результаты дисперсионного анализа по урожайности зерна сортов мягкой яровой пшеницы в условиях степной зоны Омской области

|

Источник варьирования |

Степень свободы (df) |

Средний квадрат (ms) |

Критерий Фишера (F) |

Доля влияния фактора, % |

|

Фактор А (генотипы) |

12 |

5,32 |

35,31* |

71,56 |

|

Фактор В (год) |

3 |

0,42 |

2,84* |

1,43 |

|

Взаимодействие А х В |

36 |

0,45 |

2,99* |

18,21 |

|

Случайное отклонение |

52 |

0,15 |

‒ |

8,8 |

*Р < 0,001.

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа данных урожайности зерна тринадцати сортов яровой мягкой пшеницы в АО «Нива», представленным в таблице, следует, что вариансы, отражающие генотипическую изменчивость, вызванную метеорологическими условиями (год), и взаимодействие между факторами, достоверны с высокой вероятностью (Р < 0,001).

Наибольший вклад в изменчивость урожайности зерна яровой мягкой в нашем опыте в условиях степной зоны Омской области – 71,56 % вносят генотипы (сорта); доля влияния условий вегетации (фактор В) минимальная ‒ 1,43 %, взаимодействие двух факторов – 18,21 %. В табл. 2 приведены результаты оценки сортов по урожайности (т/га), пластичности (bi) и стабильности (σdr2) за период их испытания с 2013 по 2016 г.

Таблица 2

Урожайность, пластичность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы

|

№ п/п |

Сорт |

Урожайность, т/га |

Пластичность, bi |

Стабильность, σdr2 |

||||

|

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

Среднее |

||||

|

1 |

Памяти Азиева, ст-т |

1,99 |

2,42 |

2,96 |

2,77 |

2,50 |

0,36 |

0,11 |

|

2 |

Омская 36 |

2,37 |

2,37 |

4,05 |

2,56 |

2,80 |

0,87 |

0,07 |

|

3 |

Дуэт, ст-т |

2,31 |

2,66 |

4,16 |

2,17 |

2,80 |

0,99 |

0,05 |

|

4 |

ОмГАУ 90 |

2,16 |

2,52 |

4,69 |

3,03 |

3,10 |

1,19 |

0,16 |

|

5 |

Терция |

2,07 |

2,65 |

3,81 |

1,85 |

2,60 |

0,93 |

0,10 |

|

6 |

Павлоградка |

2,20 |

2,69 |

4,73 |

2,55 |

3,00 |

1,26 |

0,01 |

|

7 |

Столыпинская (Лютесценс 89‒06) |

2,08 |

2,59 |

4,60 |

2,20 |

2,90 |

1,29 |

0,03 |

|

8 |

Эритроспермум 59 |

2,08 |

3,37 |

4,58 |

2,62 |

3,20 |

1,16 |

0,12 |

|

9 |

Сибаковская юбилейная |

2,00 |

2,93 |

4,22 |

2,26 |

2,90 |

1,08 |

0,05 |

|

10 |

Эритроспермум 95‒06 |

2,24 |

3,01 |

4,48 |

1,75 |

2,90 |

1,23 |

0,29 |

|

11 |

Эритроспермум 80‒09 |

2,16 |

2,42 |

3,71 |

2,33 |

2,70 |

0,78 |

0,01 |

|

12 |

Эритроспермум 85–08 |

2,16 |

2,52 |

4,62 |

4,12 |

3,40 |

0,97 |

1,02 |

|

13 |

Серебристая |

2,15 |

3,16 |

3,89 |

1,99 |

2,80 |

0,89 |

0,23 |

|

Среднее |

2,12 |

2,72 |

4,19 |

2,48 |

‒ |

‒ |

‒ |

|

|

Ij |

‒0,73 |

‒0,17 |

1,31 |

‒0,41 |

‒ |

‒ |

‒ |

|

HCP 0,95 = 0,78.

По погодным условиям годы имели значительные различия ‒ как благоприятные, так и острозасушливые, что характерно для Западно-Сибирского региона. Наиболее благоприятные сложились в 2015 г. Вегетационный период характеризовался неравномерным, зачастую избыточным, увлажнением, на фоне умеренных температур, индекс условий среды (Ij) составил 1,31. В 2013 г. вегетационный период можно охарактеризовать как умеренно благоприятный, но наблюдались проявления кратковременной засухи, из-за чего индекс условий среды за годы исследований оказался минимальным ‒0,73. Разнообразные погодные условия позволили получить наиболее полную оценку по реакции сортов на изменение внешних факторов среды.

Сорта, коэффициент регрессии (bi) которых близок или превосходит 1, а показатель стабильности (σdr2) близок к 0, относят к группе, существенно реагирующей на изменение условий среды. Данную группу сортов, наиболее требовательную к высокому агрофону, относят к более интенсивному типу. Среди изучаемого материала к вышеуказанной группе следует отнести сорта: ОмГАУ90 (b i = 1,19; σdr2 = 0,16), Павлоградка (b i = 1,26; σdr2 = 0,01), Столыпинская (b i = 1,29; σdr2 = 0,03), Эритроспермум 59 (b i = 1,16; σdr2 = 0,12), Эритроспер-мум 95-06 (b i = 1,23; σdr2 = 0,29), Эритроспермум 80-09 (b i = 0,78; σdr2 = 0,01).

При условии bi = 1 отмечается полное соответствие реакции сорта по урожайности условиям выращивания. Очень близкие значения к этому показателю в нашем опыте у сортов: Дуэт (bi = 0,99; σdr2 = 0,05), Сибаковская юбилейная (bi = 1,08; σdr2 = 0,05), Омская 36 (bi = 0,87; σdr2= 0,07).

В случае bi < 1 сорт реагирует слабее на изменение условий среды, чем в среднем весь набор изучаемых сортов. Такие сорта лучше использовать на экстенсивном фоне, где они способны дать наибольшую отдачу при минимуме затрат. К этой группе отнесены сорта Памяти Азиева (bi = 0,36; σdr2 = 0,11), Терция (bi = 0,93; σdr2 = 0,10), Серебристая (b i = 0,89; σdr2= 0,23).

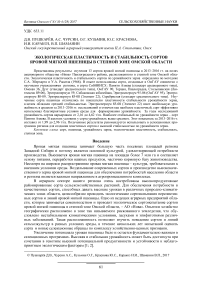

Практический интерес представляют те сорта, линии регресии которых высоко поднимаются в правой части графика (рисунок), что характеризует их высокую отзывчивость на улучшение условий, и незначительно снижаются в левой части, свидетельствуя о буферности генотипов в неблагоприятных условиях возделывания [4].

Cорта Дуэт, Омская 36, Серебристая, Терция, Эритроспермум 80-09, Памяти Азиева имеют урожайность меньше средней по опыту, в связи с чем их линии регрессии ниже средней по опыту. Линии регрессии урожайности сортов Сибаковская юбилейная, Эритроспермум 95-06, Столыпинская (Лютесценс 89-06), ОмГАУ 90, Павлоградка, Эритро-спермум 85-08 (Элемент 22) пересекают ординату выше точки средней по опыту, что объясняется более высоким уровнем урожайности этих сортов в среднем за все годы испытаний. Угол наклона графического изображения регрессии позволяет судить о реакции сортов на изменение условий внешней среды относи-

Линии регрессии урожайности сортов мягкой яровой пшеницы

тельно друг друга в среднем по опыту. Линия регрессии сорта

Эритроспермум 85-08 (Элемент 22) идет параллельно средней по опыту (x), т. е. данный сорт изменяет свою урожайность с изменением условий, как и в среднем сорта изучаемого набора. Однако сорт Эритроспермум 85-08 лучший в данном наборе, так как у него наивысшая средняя урожайность в сравнении с другими сортами. За годы исследований урожайность варьировала от 2,16 до 4,62 т/га. Сорт Памяти Азиева характеризуется низкой отзывчивостью на улучшение условий выращивания (bi = 0,36), однако более стабилен. Его линия регрессии показывает, что в жестких условиях у сорта урожайность выше среднего. За годы испытаний она изменялась от 1,99 до 2,96 т/га.

Интенсивные сорта с высоким генетическим потенциалом продуктивности нужно возделывать в более благоприятных условиях. В сложных почвенно-климатических условиях следует выращивать более стабильные сорта с высоким адаптивным потенциалом.

Заключение

Определена относительная доля влияния факторов по показателю урожайности зерна сортов яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Омской области за годы исследований. Наибольший вклад вносят генотипы (сорта) ‒ 71,56 %.

Изученные сорта пшеницы отличались по показателю пластичности и стабильности, в целом обладали средней стабильностью урожайности зерна. Среди набора сортов наибольшей пластичностью отличался сорт Эритроспермум 85-08 (Элемент 22), в благоприятные годы имеющий более высокие показатели по изучаемому признаку. Наиболее стабильным был сорт Памяти Азиева, в жестких условиях дает урожайность выше среднего.

Полученные результаты по показателям пластичности и стабильности сортов в условиях степной зоны рекомендуется использовать в селекционных программах региона.

D.V. Pushkarev, A.S. Chursin, O.G. Kuzmin, Yu.S. Krasnova, I.I. Karakoz, V.P. Shamanin Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Ecological plasticity and stability of soft spring wheat varieties in the steppe zone of Omsk region

Список литературы Экологическая пластичность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области

- Частная селекция полевых культур/В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, Т.Т. Хупацария ; под ред. В.В. Пыльнева. М.: Колос, 2005. 552 с.

- Шаманин В.П., Чурсин А.С., Пушкарев В.И. Адаптивные сорта яровой мягкой пшеницы для Западной Сибири//Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции: к 85-летию образования института заочного обучения и повышения квалификации ОмГАУ: материалы науч.-практ. конф. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. С. 21-23.

- Зыкин В.А., Шаманин В.П., Белан И.А. Экология пшеницы: монография. ОмГАУ, 2000. 124 с.

- Жученко А., Урсул А. Стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства: роль науки в повышении эффективности растениеводства. К.: Штиинца, 1983. 304 с.

- Зыкин В.А., Белан И.А., Юсов В.С., Корнева С.П. Методика расчета параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений по дисциплине «Экологическая генетика». Омск, 2008. 36 с.

- Адаптивные особенности селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений: пособие/О.С. Корзун, А.С. Бруйло. Гродно: ГГАУ, 2011. 140 с.

- Частная генетика и селекция полевых культур в Сибири/Н.А. Сурин . Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2006. 500 с.

- Краснова Ю.С. Оценка урожайности и экологической пластичности сортов яровой мягкой пшеницы различных групп спелости в южной лесостепи Западной Сибири: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. Барнаул, 2016. 134 с.