Экологическая тема в отечественном кинематографе: региональный опыт

Автор: Нагаева Гильда Александровна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Год российского кино

Статья в выпуске: 1 (5), 2016 года.

Бесплатный доступ

Кино, как игровое, так и документальное, затрагивающее проблемы охраны окружающей среды, является важным фактором формирования экологического сознания современного общества. В статье представлены основные вехи репрезентации экологических проблем в отечественном кино. Публикуется литературный сценарий одного из спецвыпусков киножурнала «По Дону и Кубани» 1988 г. - «Лес» М. И. Шнурникова.

Советские и российские фильмы, экологическая тема, киножурнал "по дону и кубани", м. и. шнурников

Короткий адрес: https://sciup.org/170174754

IDR: 170174754

Текст научной статьи Экологическая тема в отечественном кинематографе: региональный опыт

Охрана окружающей среды и рациональное использование природного потенциала долгое время не входили в число приоритетных проблем социально-экономического развития нашей страны.

С развитием научно-технического прогресса все больше и больше осознавалась необходимость экологического воспитания и образования граждан, формирования экологической культуры и т.н. экочеловека. Забота об экологии вписывается в коммерческие проекты современного общества (например, экологический туризм).

Экологическая культура, в интерпретации О. И. Яницкого, – это ценностное от- ношение некоторого социального субъекта (индивид, группа, сообщество) к среде своего обитания: локальной, национальной, глобальной. Это отношение формируется в ходе практического освоения мира человеком (познавательных, хозяйственных, обучающих и иных практик), фиксируется в нормативно-ценностных системах и реализуется в действиях социальных субъектов и институтов [3, с. 136137]. В решении этих задач не последнюю роль может и должно сыграть российское кино.

По мнению профессора А. В. Федорова, российское киноискусство на протяжении большей части своего существования неоднократно обращалось к экологической теме, при этом в разные годы ее трактовки очень часто не только отличались, но и были прямо противоположными [2, с. 3].

Этот вывод исследователь сделал, проанализировав игровые фильмы по экологической тематике за период с 1931 по 2002 гг.

В 1930-е – 1950-е гг. в СССР не снимали фильмов, напрямую поднимающих экологические проблемы. Однако в фильмах «Иван», «Аэроград» А. Довженко, «Комсомольск» С. Герасимова, «Джульбарс», «Золотое озеро» и «Га-йчи» В. Шнейдерова четко определялась идея популярного тогда лозунга «человек – хозяин природы».

В конце 1960-х – 1970-х гг. наметилась тенденция более критического взгляда на отношение человека к природе. В этот период были созданы фильмы «Белый Бим Черное ухо» С. Ростоцкого, «Комитет 19-ти» С. Кулиша, «Хождение за три моря» В. Пронина и Х-А. Аббаса, «Акванавты» И. Вознесенского, «День гнева» С. Мамилова, «Удивительная история» Б. Долина, «49 дней» Г. Габайя, «Когда дрожит земля» А. Косарева, «Комиссия по расследованию» В. Бортко, «Штормовое предупреждение» В. Михайлова, «Солярис», «Сталкер» А. Тарковского, жанровый спектр которых постепенно расширяется.

«Своеобразным манифестом стал фильм «У озера» (1969) культового советского режиссера С. Герасимова. Это размышление об ответственности человека друг перед другом, родной природой и окружающим миром [1, с. 86].

Экологические проблемы и катастрофы получили отражение в игровом кино 1980-х-начала 1990-х гг., например, в фильмах «Прощание» (1981, реж. Л. Шепитько, Э. Климов), «Письма мертвого человека» (1986, реж. К. Лопушанский), «Распад» (1990, реж. М. Беликов) и др.

В эпоху «перестройки» экологическая тема в масс-медиа приобретает ярко выраженную социальную и политическую окраску. Катастрофа на Чернобыльской АЭС, политика гласности, хищническое отношение к природе в связи с ослаблением государственного контроля сделали публикации и фильмы, особенно документальные, на темы экологии востребованными и обсуждаемыми обществом.

В постсоветский период в России было организовано не менее десяти фестивалей экологических документальных фильмов. Самым известным считается «Экочашка», который в феврале 2016 г. собрался уже седьмой раз. В этих фестивалях участвуют и краснодарские кинорежиссеры, творчество которых удостаивается высоких наград. Например, в 2009 г. в Москве состоялся I Международный кинофестиваль экологических фильмов «Золотой Витязь». Главную награду фестиваля — «Гран-При» – получил краснодарский режиссер Валерий Тимощенко за фильм «Русский заповедник». В картине показана жизнь сельского священника — настоятеля Храма Рождества Богородицы Ивановской области о. Виктора (Салтыкова). Главный герой фильма живет в гармонии с природой, окружающей средой, соседями, а главное – с самим собой.

В 2014 г. в Сочи прошел фестиваль экологического кино «Зеленая гвоздика» в рамках культурно-экологического проекта «Green Art».

Основной задачей этих фестивалей является формирование экологического сознания, экологической культуры граждан, так как кардинальное решение экологических проблем, может быть достигнуто лишь в том случае, если сохранение природы станет духовной потребностью.

Экологическая тема ярко представлена в творчестве краснодарского режиссера и оператора Михаила Ивановича Шнурникова (р. 1958). Выпускник операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии 1981 г., он в 1983–1985 гг. работал в Краснодарском комитете по телевидению и радиовещанию кинооператором, а с 1986 по 2005 – на Ростовской-на-Дону студии кинохроники в качестве кинооператора, корреспондента кинохроники по Краснодарскому краю. Ныне М. И. Шнурников руководит кинокомпанией «Югфильм» и снимает, главным образом, фильмы на православную тематику.

Старшее поколение кинозрителей хорошо помнит киножурнал «По Дону и Кубани», который выпускался на Ростовской студии кинохроники с 1957 г. и демонстрировался во всех кинотеатрах региона перед показом игровых фильмов. М. И. Шнурников снял немало сюжетов для этого киножурнала.

Экологическая тема на рубеже 1980-х — 90-х гг. была одной из приоритетных в творчестве М. И. Шнурникова. В конце 1980-х – середине 1990-х гг. им было воплощено в жизнь несколько сюжетов и спецвыпусков на эту тему. Среди них – «Охраняю землю» – о лесничем Кавказского биосферного заповедника А. К. Базныкине, «Снежная зима 1987 года» – о работе гидрологической партии в марте 1987 г. в Кавказском заповеднике, «Грунтовые воды Кубани» – о паводках и грунтовых водах 1988 г. на Кубани и связанных с ними экологических проблемах, «Город (Какова цена прогресса?)» – об экологии Краснодара (1987 г.). В 1990 г. М. И. Шнурников снял экологическое путешествие по реке Кубань в двух частях (для двух выпусков журнала «По Дону и Кубани») под названием «Река-Кубань».

Ниже публикуется литературный сценарий десятиминутного документального фильма «Лес» (1988 г.). Он снимался на Гузерипль-ском кордоне Кавказского государственного биосферного заповедника, а также в предгорных лесничествах Краснодарского края.

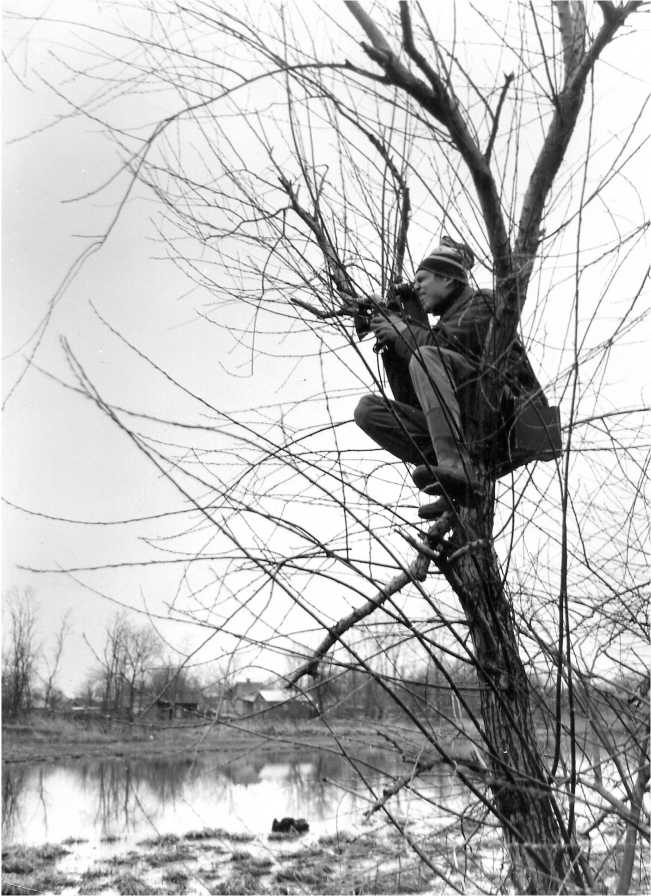

М. И. Шнурников снимает фильм «Лес»

В киноочерке остро поставлена проблема неэффективности экстенсивного метода ведения хозяйства и потребительского отношения человека к природе. Фильм затраги- вает тему влияния человека на окружающую среду и заставляет задуматься о более разумном и бережном использовании природных ресурсов, сохранении естественных богатств.

М. И. Шнурников

Лес (литературный сценарий)

Северный Кавказ. Кубань. Горы, покрытые снегом. Утро. Легкий туман. Сквозь игольчатые лапы древней пихты просочился первый солнечный луч и упал на светлый ствол стройного спелого бука. Меж кореньев старого огромного дуба берет начало маленький родник. Мы видим красоту этих деревьев, ощущаем влагу утра, горечь уже упавшего листа; холодность чистого ручья. А ручей прыгал с камня на камень и бежал дальше вниз по ущелью к большой горной реке. Всегда стоял этот лес, текли реки и ручьи. Лес рождал влагу и отдавал ее человеку.

По извилистой горной дороге двигался вахтовый автомобиль. Когда машина остановилась, из нее выпрыгнуло несколько человек. Они были в сапогах и фуфайках. Достали из машины каски, бензиновые пилы. Один из них закурил, другой зачерпнул кружкой воду из стоящего у фанерного домика большого бидона.

Человек прошел по зеленым зарослям с пилой в руках. Шум его шагов мягко отдавался в светлом солнечном лесу.

Человек отвинтил флягу и стал заливать бензин в пилу. Маслянистая его струя парила в солнечном луче и жирными каплями стекала с бензопилы на зеленую траву. Лесоруб дернул за шнур, и пила, истошно завизжав, окутала его едким дымом. Человек приподнял ее над землей и занес металлическое жало над комлем спелого бука. Зубья врезались во влажную древесину и исчезли в ее недрах. Несколько секунд надрывалась пила, вдруг бук слегка застонал. Лесоруб выдернул из него пилу и отодвинулся в сторону. Дерево покачнулось и медленно завалилось в сторону. Сначала беззвучно. В середине траектории появился сла-

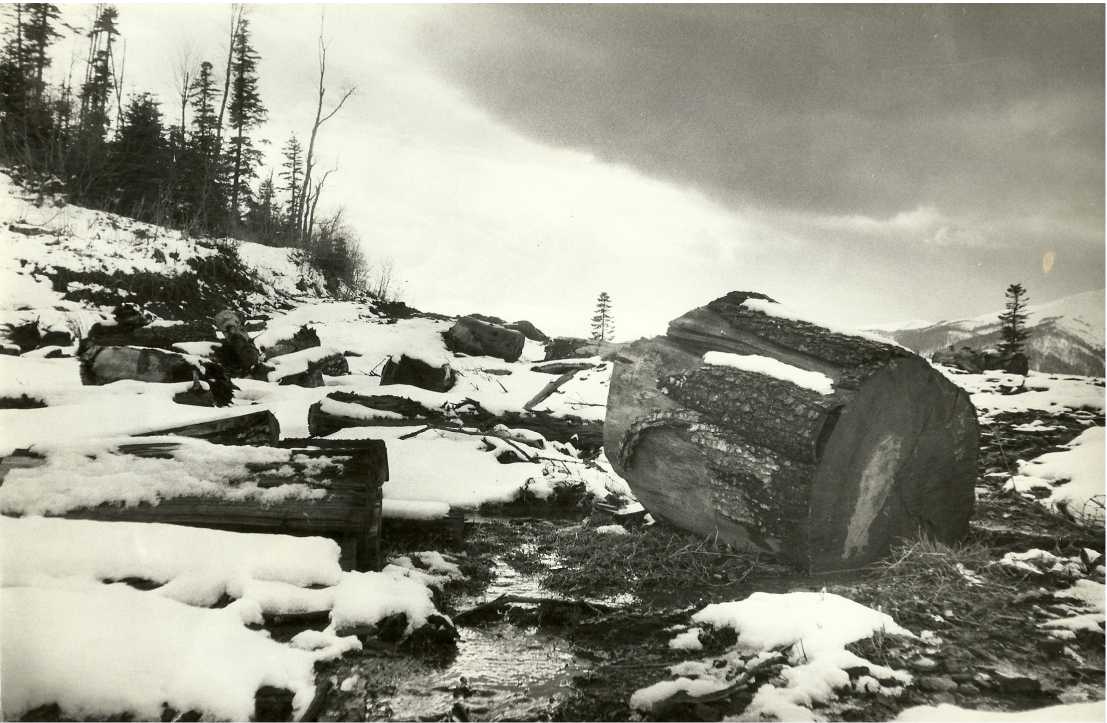

Кадр из фильма «Лес»

бый свист. Гладкий, конусообразный светло-серый ствол в падении напомнил металлический корпус космической ракеты. Земля дрогнула, раздался взрыв, и от верхушки поверженного дерева отделилась крона; как от рухнувшей ракеты секции, осыпались мелкие и крупные ветви. Невидимая сила прижала все это к земле.

Человек приостановился, смахнул трудовой пот со лба и спустился к кипящей горной реке напиться. Он пил, зачерпнув ладонями воду, и напился. Вода находила лазейку меж пальцев и жидким хрусталем капель возвращалась в реку.

Заработал трелевочный трактор. Двое мужиков обмотали трос вокруг поверженного ствола, и машина поволокла дерево по земле. Может быть, так с поля боя стаскивали убитых врагов в общую могилу. Дерево цеплялось оставшимися сучьями за землю, за кусты, за стоявшие на его пути стволы живых собратьев.

Бой начался. Повалился лес. Заработали бульдозеры, тягачи. Трелевщики пробираются сквозь джунгли, подминая гусеницами деревья, траву, почву. Вот появилась первая черная грязевая река. По ее крутому, извилистому руслу ползут обрубленные стволы. Визжат пилы, надрываются трактора, валятся стволы. И эти звуки боя разносит эхо по горным ущельям.

Тут и там видны уже «пропавшие без вести» в этом сражении. Валяются молодые деревца, попавшие под горячую руку, маломерные, «невыгодные» стволы; а вот огромный расщепленный ствол пихты. Прошел трелевщик, его гусеницы содрали с земли дерн. Рухнуло еще одно дерево, и в своем последнем гибельном полете обломало ветви соседей. Земля оголилась. Лесосечная делянка превратилась в сплошную кровоточащую рану. По гусеничному следу засочилась струйка воды. Через некоторое время, она превратилась в ручеек. Ручей протачивал в породе овраг, в него сползали с делянки гниющие остатки деревьев. И вот, бурлит мутная река в горном ущелье. Подошел к ней человек зачерпнул ладонями воду и не стал пить.

А бой продолжался. Работают пилы лесорубов, движутся сквозь лес трелевочные трактора. Плывут над горными склонами хлысты. Трелевочный трос затягивает их вверх, туда, где через несколько минут бывшие ясени, дубы, пихты, груши стальными клешнями перевалятся в кузова грузовиков, и начнут свой новый путь – путь служения венцу Природы – Человеку.

Огромная спелая пихта уже была обречена лесотехником на смерть. К ней подошел лесоруб. Примерился. Завыла его пила и врезалась в ствол. Долго и в несколько приемов продолжалась схватка. Наконец большой ствол был полностью отделен от комля. Но пихта стояла. Лесоруб еще раз прошелся по шву. Дерево стояло. Подошел другой человек, начали забивать клинья в разрез. Пихта не падала. При очередном ударе кувалды верхушка дерева вздрогнула – будто человека прошил озноб, и снова замерла. Через несколько секунд дрожь повторилась, крона шевельнулась, и, набирая скорость, полетела к земле. Взрыв падения не стихал. Из него родился стрекочущий гул. Над лесом пронеслась тень, и в небо взметнулся поверженный ствол дерева.

Список литературы Экологическая тема в отечественном кинематографе: региональный опыт

- Созинов А. В. Экологический дискурс: глобальный, национальный, региональный уровни (историко-культурологический анализ): дис… канд. культурологии. Краснодар, 2011.

- Федоров А. В. Экологическая тема в российском игровом киноискусстве звукового периода: проблемы и тенденции. Таганрог: Изд-во Кучма, 2003.

- Яницкий О. И. Экологическая культура России ХХ века: очерк социокультурной динамики//История и современность. 2005. № 1. С 136-161.