Экологические аспекты демографической ситуации в городе Торопце за последние 30 лет (аналитический обзор)

Автор: Полякова Наталья Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования в области экологии и экологического образования

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ рождаемости и смертности жителей одного из типичных малых городов России - г. Торопца за последние 30 лет. В течение 1971 - 1990 гг. рождаемость в среднем была равна смертности. После 1990 г. значения показателя рождаемости за 5 лет снизились примерно вдвое и остались стабильными в последующее пятилетие - 1996 - 2000 гг. Значения показателей смертности возросли и стабилизировались на значениях примерно в 1,4 раза больших, чем в 1985 - 1990 гг. Таким образом, в последние 5 лет уровень смертности в городе превышает рождаемость почти в 3 раза. Депопуляционные процессы, характерные для нашего времени, в малых городах проявились на 2 - 3 года позже, чем в целом по стране, однако рождаемость оказалась существенно ниже.

Демографическая ситуация, рождаемость населения, смертность населения, депопуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/146116108

IDR: 146116108 | УДК: 612.

Текст научной статьи Экологические аспекты демографической ситуации в городе Торопце за последние 30 лет (аналитический обзор)

Н.Н. Полякова

Тверской государственный университет

Проведен анализ рождаемости и смертности жителей одного из типичных малых городов России – г. Торопца за последние 30 лет. В течение 1971 – 1990 гг. рождаемость в среднем была равна смертности. После 1990 г. значения показателя рождаемости за 5 лет снизились примерно вдвое и остались стабильными в последующее пятилетие – 1996 – 2000 гг. Значения показателей смертности возросли и стабилизировались на значениях примерно в 1,4 раза больших, чем в 1985 – 1990 гг. Таким образом, в последние 5 лет уровень смертности в городе превышает рождаемость почти в 3 раза. Депопуляционные процессы, характерные для нашего времени, в малых городах проявились на 2 – 3 года позже, чем в целом по стране, однако рождаемость оказалась существенно ниже.

Одной из существенных форм приспособления человека к любой среде его обитания (бытовой, производственной, техногенной) является поведенческая адаптация, основное содержание которой заключается в формировании устойчивых поведенческих реакций, способствующих установлению связей между гомеостатическими механизмами и средовыми факторами. Поведенческая адаптация не только направлена на обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности, но и допускает определенные отклонения от оптимума, если это диктуется социальными факторами, требованиями трудовой деятельности и т. д. В поведенческой адаптации к труду выделяются превентивные, стабилизационные и другие социально обусловленные формы адаптации, объединенные в 37 видов, из которых обычно выделяют 4 класса [2]. По мнению Б.Б. Прохорова [3], в демографическом адаптивном поведении, т. е. в «системе взаимосвязанных действий или поступков, направленных на сохранение или изменение демографического состояния общности людей», следует различать 3 вида такого поведения: 1) брачное и репродуктивное, 2) миграционное и 3) самосохранительное.

На основании вышеизложенного целью данной работы было проведение анализа репродуктивного поведения и смертности жителей одного из типичных малых городов России – Торопца за 30 лет.

Этот город расположен на западе Тверской обл. и насчитывает более 900 лет. В последние два века город постепенно терял свое значение и превращался в обычный уездный, а после 1917 г. – районный центр, без крупных промышленных предприятий, с населением 17,4 тыс. жителей (1998 г.). Приблизительно половину района занимают лесные массивы, что способствует экологически стабильной и благоприятной обстановке, когда концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, воде и в почве не превышают ПДК. По объему вредных выбросов на 1 человека город на предпоследнем месте в области: меньше, чем в Торопце, выбросы только в г. Кашине, тогда как в среднем по области выбросы на 1 жителя почти в 4 раза больше, а в г. Конаково данное превышение составляет 32. В г. Торопце отсутствует какая-либо значимая миграционная составляющая, способная внести существенные поправки в меняющуюся демографическую ситуацию. В то же время миграционные процессы в России в целом на четверть уменьшают начавшуюся в последнее десятилетие депопуляцию. Таким образом, выбранный нами объект исследования позволяет получить относительно точную оценку складывающейся в последние годы демографической ситуации.

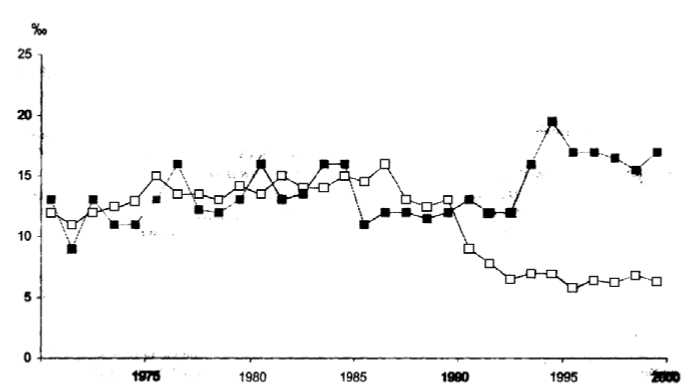

Основными демографическими характеристиками были выбраны рождаемость и смертность населения, исследование которых проводилось с учетом таких демографических параметров, как общая и производственно обусловленная заболеваемость. Динамика рождаемости и смертности жителей города Торопца за 1971 - 2000 гг. представлены на рисунке, наглядно демонстрирующем ежегодные значения рождаемости и смертности (в промилле). Имеющиеся данные за предшествующее десятилетие опущены, поскольку характер их изменений практически не отличался от данных первых лет исследуемого периода.

Анализ кривых смертности и рождаемости показал, что в течение 1971–1990 г. рождаемость в среднем была равна смертности, тем белее что при аппроксимации результатов исследований по методу наименьших квадратов в представленном интервале времени были получены практически совпадающие кривые с максимальными значениями, восходящими к 1985 г. После 1990 г.. значения показателя рождаемости снизились примерно вдвое и остались стабильными в последующее пятилетие – 1996 – 2000 гг. Значения показателей смертности возрастали и стабилизировались на значениях примерно в 1,4 раза больших, чем в 1985 – 1990 годах, а в целом за последние 5 лет уровень смертности в городе практически троекратно превысил уровень рождаемости.

Динамика рождаемости () и смертности () жителей города за 1971 – 2000 гг.

Повышение смертности совпало с повышением общей заболеваемости жителей города, увеличение которой для некоторых категорий заболеваний, (например, для детских) оказалось в 1,57 раза более выраженным. Приведенные данные позволяют скорректировать наше понимание некоторых аспектов интенсивно обсуждаемых в прессе и научной литературе демографических проблем , и прежде всего проблем мирового демографического взрыва и депопуляционных процессов в части развитых государств.

По материалам публикаций специалистов в периодической печати [1] и пятого демографического ежегодного доклада [4], в России в настоящее время имеется лишь проблема сокращения численности населения. Причем в некоторых регионах она появилась еще в 1980-е гг., хотя отчасти компенсируется миграцией. Однако первое отчетливое снижение численности населения в России в целом зарегистрировано в 1992 г. (на 31 тыс. человек). В 1996 г. это снижение уже составило 472 тыс. человек, а общее снижение численности населения за эти 5 лет превысило 1 млн человек. Следует при этом отметить, что подобные броские сообщения в СМИ о резком снижении численности населения России в известной степени сомнительны в части приводимых в них данных. Кроме того, снижение численности населения осуществлялось на фоне выраженного сокращения рождаемости – за пятилетие на 25% [4]. Что же касается смертности, то в 1988 – 1994 гг. в стране наблюдался ее стремительный рост, что привело к сокращению продолжительности жизни мужчин за указанный период с 64,6 до 57,5 лет, женщин – с 74,3 до 71 г.

Существенные изменения рождаемости и смертности в г. Торопце наступили несколько позже, чем в целом по России (рождаемости – с 1991 г., а смертности – с 1993 г.), и оказались более выраженными и продолжительными. Все это свидетельствует о более глубоком, чем в столицах и больших городах, кризисе, охватившем малые города, в которых в 1920-х гг. прошлого столетия проживала треть горожан России [4]. Причиной глубоких демографических изменений в малых городах следует считать не экологические факторы, которые там в целом благоприятнее, чем в крупных городах, а тяжелейший социально-экономический кризис, решение которого – одна из настоятельных задач нашего времени.

В заключение несколько замечаний о причинах падения рождаемости и его ожидаемых последствиях. Главная причина развивающихся в стране депопуляционных процессов заключается не только и не столько в снижении жизненного уровня населения в результате перестройки, сколько в изменении ценностных ориентации, а именно в понижении ценности детей, в падении авторитета полноценной многодетной семьи. По данным санкт-петербургских демографов, в их городе в 1999 г. самая бедная четверть населения обеспечила 66% прироста, а самая богатая – только 8%. Из-за резкого снижения рождаемости, начавшегося еще в 1970-х гг., уменьшается численность населения страны. Так в 2005 г. в школах Санкт-Петербурга первоклассники заполнили только половину предусмотренных для них мест [1].

Депопуляционные процессы, характерные для нашего времени, в малых городах проявились на 2–3 года позже, чем в целом по стране, однако снижение рождаемости при этом оказалась более выражено. Основной причиной повышения смертности жителей малых городов следует считать резкое снижение жизненного уровня населения как один из результатов социально-экономических реформ и изменение ценностных ориентации населения.