Экологические аспекты и «зеленая логистика» в управлении мультимодальными сетями

Автор: Кабылов К.М., Крамаренко А.И.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются экологические аспекты функционирования и стратегического управления мультимодальными логистическими сетями в условиях усиления глобальных требований к устойчивому развитию. Особое внимание уделяется концепции «зеленой логистики» как инструменту снижения негативного воздействия транспортных процессов на окружающую среду. Анализируются современные подходы к внедрению экологически чистых технологий, цифровизации и оптимизации маршрутов, а также роль государственного регулирования и корпоративной социальной ответственности в формировании устойчивых транспортных систем. На основе сравнительного анализа международного опыта предложены рекомендации по адаптации принципов зеленой логистики в развитие мультимодальных логистических сетей в Центральной Азии.

Мультимодальные логистические сети, стратегическое управление, зеленая логистика, экологическая устойчивость, транспортная инфраструктура, цифровизация, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14133955

IDR: 14133955 | УДК: 338.2; 005.21: 004.832.28 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/38

Текст научной статьи Экологические аспекты и «зеленая логистика» в управлении мультимодальными сетями

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

environmental sustainability; transport infrastructure; digitalization; sustainable development.

Транспортный сектор является одним из главных источников выбросов парниковых газов (ПГ), а его доля продолжает расти. В 2022 г транспорт стал крупнейшим источником выбросов в США, обеспечив около 28% всех ПГ. В глобальном масштабе в том же году объём выбросов CO2 от транспорта увеличился более чем на 250 млн т, достигнув почти 8 млрд тонн — на 3% больше, чем годом ранее [12].

Логистика и транспортные системы, в том числе мультимодальные, составляют значительную часть этих выбросов, в то время как экологичные решения внедряются недостаточно активно [1].

Помимо климатических рисков, транспортное воздействие затрагивает здоровье населения, биоразнообразие и способствует загрязнению воздуха и воды [2]. Таким образом, развитие «зеленой логистики» и устойчивое стратегическое управление мультимодальными сетями становится критически важным направлением для сокращения углеродного следа и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Цель исследования — выявить ключевые экологические вызовы мультимодальных логистических сетей и разработать стратегические подходы к внедрению «зеленых» практик для повышения экологической устойчивости транспортных систем.

Под «зеленой логистикой» понимается интеграция экологических целей в планирование, организацию и контроль логистических процессов по всей цепи поставок — от закупки и перевозок до складирования, упаковки, возвратных потоков и утилизации [3]. В ряде исследований подчёркивается, что зеленая логистика тесно связана с концепцией устойчивого управления цепями поставок, но её отличие состоит в акценте именно на снижении совокупного экологического следа транспортных и складских операций [4, 8].

Ключевыми принципами являются: предотвращение и минимизация негативного воздействия — сокращение лишних перевозок, консолидация грузов, оптимизация маршрутов; энерго- и ресурсоэффективность — внедрение транспортных средств на альтернативном топливе, снижение энергозатрат складов; модальный сдвиг — перенос части потоков на железнодорожный и водный транспорт, обладающий более низким углеродным следом; жизненный цикл продукции (LCA) — оценка воздействия «от колыбели до могилы» согласно международным стандартам ISO 14040/14044; прозрачность и учёт выбросов — использование стандартов ISO 14083:2023 и рамки GLEC, позволяющих унифицировать расчёт выбросов в логистических цепях; обратная логистика и циркулярность — организация возвратных потоков, переработки упаковки и вторичного использования материалов [11-13].

Железнодорожный и водный транспорт характеризуются наименьшими удельными выбросами парниковых газов на тонно-километр, тогда как автомобильные и авиационные перевозки значительно более углеродоёмкие. Именно поэтому европейская транспортная стратегия нацелена на развитие мультимодальных перевозок и комбинированных схем доставки [11].

В пакете Greening Freight и в обновленной Директиве о комбинированных перевозках подчёркивается, что мультимодальность играет ключевую роль в снижении экологической нагрузки транспортного сектора. Международные исследования также указывают, что внешние издержки — выбросы, загрязнение, шум, аварийность — существенно ниже у интермодальных систем, чем у автогруза [12].

При этом важна не только смена видов транспорта, но и качество стыковочных узлов: развитие терминалов, цифровизация планирования маршрутов, согласование стандартов в рамках трансъевропейской сети TEN-T[13].

Зеленая логистика концептуально базируется на парадигме устойчивого развития и «тройной модели ценности», где экономические, социальные и экологические цели рассматриваются во взаимосвязи. В стратегическом менеджменте она пересекается с концепцией Creating Shared Value, предполагающей интеграцию экологических и социальных задач в конкурентную стратегию компаний [12].

Инструментально такие цели реализуются через экологический менеджмент по ISO 14001, который обеспечивает системный подход к управлению воздействиями, а также через установку научно обоснованных климатических целей [10]. Более того, ориентиром выступает Повестка-2030 и Цели устойчивого развития, закрепляющие важность устойчивого транспорта (цели 9, 11, 12 и 13). Стратегическое управление мультимодальными логистическими сетями должно строиться на принципах экологической ответственности, нормативного соответствия и долгосрочной устойчивости, сочетая бизнес-эффективность и вклад в глобальные климатические цели. Одним из ключевых направлений зеленой логистики является внедрение энергоэффективных транспортных средств, включая электромобили, гибридные грузовики, а также использование альтернативного топлива — сжиженного природного газа (LNG), биотоплива и водорода [5, 7]. Исследования показывают, что переход на электромобили и водородные грузовики позволяет сократить выбросы CO2 до 50–70% на маршрутах до 500 км.

Биотопливо второго поколения также играет важную роль, особенно в авиации и морских перевозках, где электрификация пока затруднена. В рамках инициативы FuelEU Maritime Европейский союз планирует к 2030 г обеспечить не менее 6% потребления топлива в судоходстве за счёт низкоуглеродных источников [13].

Таблица 1

СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ

|

Вид топлива/технологии |

Выбросы CO2, % |

Ограничения применения |

Примеры внедрения |

|

Электрические грузовики |

60–70 |

Дальность пробега, зарядная инфраструктура |

Volvo Trucks, Tesla Semi |

|

Водородные топливные элементы |

50–65 |

Высокая стоимость производства, хранение |

Toyota, Nikola Motors |

|

LNG (сжиженный природный газ) |

20–25 |

Метановые выбросы, зависимость от цен |

CMA CGM (морской транспорт) |

|

Биотопливо (2 поколения) |

40–60 |

Ограниченные объёмы производства |

Lufthansa, Maersk |

|

Солнечные/гибридные поезда |

30–40 |

Высокая стоимость модернизации инфраструктуры |

Германия, Нидерланды |

Цифровизация является неотъемлемым элементом «зеленой логистики». Интеллектуальные транспортные системы (ITS) включают в себя мониторинг движения грузов, автоматическое распределение транспортных потоков и использование Big Data для прогнозирования спроса [6]. Применение цифровых платформ позволяет: повышать коэффициент загрузки транспортных средств; сокращать холостые пробеги; интегрировать мультимодальные маршруты в режиме реального времени [7].

Примером является система eFTI (electronic Freight Transport Information) в ЕС, которая позволяет перевозчикам и грузоотправителям обмениваться цифровыми документами, что снижает бюрократические барьеры и повышает эффективность [8].

Оптимизация маршрутов традиционно рассматривается как одно из наиболее эффективных средств сокращения углеродного следа в логистике. Использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет учитывать пробки, погодные условия, вес и тип груза. По данным исследований Европейской конференции министров транспорта, оптимизация маршрутов позволяет сократить до 15–25% топлива и выбросов при магистральных перевозках [9].

Рисунок 1. Роль цифровых технологий в устойчивой логистике

Применение систем dynamic routing и backhauling позволяет: минимизировать пустые рейсы за счёт согласования обратных грузопотоков; повышать загрузку транспортных средств; снижать издержки компаний и общий углеродный след [9].

Рисунок 2. Схема оптимизации маршрутов

Сочетание энергоэффективного транспорта, альтернативных видов топлива, цифровых платформ и технологий оптимизации маршрутов формирует основу зеленой логистики. Эти инструменты позволяют одновременно снижать экологическую нагрузку и повышать экономическую эффективность мультимодальных перевозок, что делает их ключевыми для стратегического управления в условиях перехода к устойчивой экономике [8, 9].

ЕС является лидером в сфере устойчивых перевозок. В 2020 г была принята Стратегия устойчивой и умной мобильности, предусматривающая сокращение выбросов от транспорта на 90% к 2050 г и удвоение объёмов железнодорожных грузовых перевозок к 2030 г [11]. В 2023 г был представлен пакет Greening Freight, включающий меры по развитию интермодальных узлов, поощрению использования низкоэмиссионных грузовиков и внедрению единой методики подсчёта выбросов (CountEmissionsEU) [13].

Кроме того, через программу TEN-T формируется трансъевропейская сеть транспортных коридоров, предусматривающая обязательное наличие зарядной и водородной инфраструктуры к 2030 г. Практический пример — проект Rail Freight Corridors (RFCs), где мультимодальные перевозки, такие как маршрут Роттердам–Базель, позволяют сократить выбросы CO2 на 60-70% по сравнению с автомобильными перевозками [5].

Китай развивает экологизацию транспортных коридоров в рамках инициативы «Один пояс, один путь (BRI»). Министерство транспорта КНР продвигает создание Green Freight Corridors, включающих внедрение энергоэффективных грузовиков, цифровых систем мониторинга и развитие логистических хабов в Сиане, Чунцине и Урумчи [6].

Маршрут Чунцин–Дуйсбург стал показательной практикой: доставка грузов занимает 14-16 дней, что вдвое быстрее морских перевозок, а выбросы CO2 примерно на 70% ниже, чем при авиадоставке. Китай также активно внедряет NEVs (New Energy Vehicles): к 2021 г в эксплуатации находилось более 100 тыс. электрических грузовиков, что является крупнейшим показателем в мире. Скандинавские страны ориентируются на стандартизацию и сертификацию. В Швеции действует программа KNEG (Climate Neutral Freight Transportation), нацеленная на сокращение выбросов грузового транспорта на 70% к 2030 г. В рамках проекта внедряются гибридные грузовики Volvo и биотопливо HVO100. Другим примером является государственная компания Green Cargo AB, где 96 % грузо-километров выполняется на электротяге. Компания применяет практики backloading для минимизации холостых рейсов и цифровые системы управления перевозками. Норвегия внедрила систему Environmental Port Index (EPI), стимулирующую суда с низкими выбросами путём предоставления скидок на портовые сборы. В результате более половины портов страны применяют экологическую сертификацию.

Таблица 2

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК

|

Регион |

Инструменты |

Примеры реализации |

Эффект/Результаты |

|

Европейский союз |

TEN-T, Greening Freight, CountEmissionsEU |

RFCs (Роттердам–Базель), AFIR |

60-70% выбросов CO2 по сравнению с автотранспортом |

|

Китай |

Green Freight Corridors, NEVs |

Чунцин–Дуйсбург, 100 тыс. электрофур |

70% CO2 против авиации, масштабная электрификация |

|

Скандинавия |

KNEG, EPI, Green Cargo AB |

Электропоезда, backloading, сертификация портов |

Снижение выбросов, рост устойчивости логистики |

Центральная Азия характеризуется сложной географией и инфраструктурными вызовами: горный рельеф и разветвлённость: отсутствие прибрежного выхода, пересечение гор (Памир, Тянь-Шань) создаёт логистические сложности; узкие места на границах: длительные линии ожидания на границе Казахстан–Узбекистан, особенно в районе Алма-Атинской агломерации; транспортно-логистический потенциал: железные дороги Центральной Азии имеют до 6 раз меньшие выбросы CO2 на тонно-километр по сравнению с автодорожными перевозками [13].

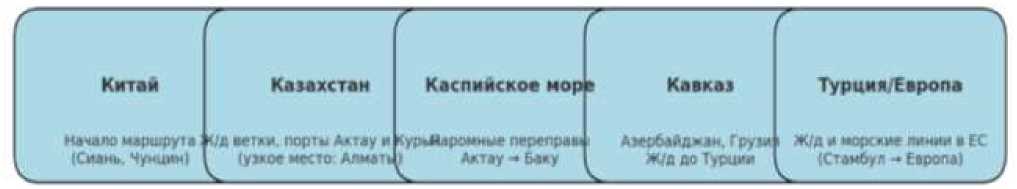

Middle Corridor (Средний коридор): ключевой транзитный маршрут включает железнодорожные ветки через Казахстан, Каспий, Грузию и Турцию, а также порты Актау и Курык, являясь альтернативой традиционному Шёлковому пути. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет логистический потенциал России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. В регионе есть возможности для трансформации транспортных потоков: Восточноазиатская специализация: Казахстан развивает ветку Достык–Мойныт с двумя путями, поддержанную ЕБРР, для повышения пропускной способности коридоров [12].

Фокус на Middle Corridor: World Bank презентовал «10 приоритетных действий», включая создание железнодорожного обхода вокруг Алматы и обновление желельздорожной сети [13].

Диджитализация и стандартизация: страны ЕАЭС продвигают внедрение таких инструментов, как электронная накладная e-CMR и система eTIR для ускорения и экологизации грузовых перевозок [11].

Ключевые РРР-инициативы

TRACE project: обход Алматы (Word Bank, 2024) Модернизация портов Актау и Курык(PPP, 2023-2024)

Ж/д ветка Достык-Мойныт (EBRD, 2023)

Внедрение e-CMR, e-TIR (UNECE, 2025)

Рисунок 3. Средний коридор и ключевые PPP-инициативы в Центральной Азии

PPP является ключевым механизмом для финансирования и реализации инфраструктурных проектов: финансовая поддержка по линии ADB: публикации ADB PPP Monitor показывают устойчивый рост участия частных инвесторов в транспортном секторе Казахстана и Узбекистана. Формирование нормативной базы: Казахстан и Киргизия создают специализированные агентства по PPP и реализуют проекты инфраструктурных объектов в формате концессий. Примеры успешных проектов: строительство новой железнодорожной ветки обхода Алматы (TRACE project) с финансированием от World Bank и соучастием частного сектора, обновление портовой инфраструктуры в Актау и Курыке при участии частных инвесторов и международных финансовых институтов.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Таблица 3

|

Аспект |

Особенности / Примеры |

Перспективы / Вызовы |

|

География и границы |

Горный ландшафт, границы с длительным ожиданием (Казахско-узбекистанская граница) |

Требуется обход Алматы, усиление пропускной способности, преодоление топографических ограничений |

|

Middle Corridor |

Железнодорожные и портовые ветки через Казахстан/Каспий |

Рост транзитного потенциала, требует модернизации инфраструктуры и «зелёной» логистики |

|

Железнодорожные мощности |

Железные дороги снижают CO2 в 6 раз по сравнению с автодорогами |

Переключение на рельс — потенциал снижения выбросов, требует реформ и инвестиций |

|

Digital & e-структуры |

Внедрение e-CMR и eTIR в рамках UNECE-инициатив |

Повышение логистической эффективности и сокращение времени на границах |

|

PPP-формат |

TRACE (обход Алматы), обновление портов Актау и Курык; ADB PPP Monitor |

Привлечение инвестиций, совместное управление, снижение нагрузки на госбюджеты |

Центральная Азия обладает значительным потенциалом для внедрения «зелёных коридоров» и устойчивой мультимодальной логистики. Главные вызовы — география, инфраструктурные ограничения и отсутствие централизованных стандартов. Однако потенциал решений высок: железные дороги, цифровизация, инициативы Middle Corridor и PPP-проекты создают основу для трансформации транспорта. Проведённый анализ показал, что мультимодальные логистические сети являются одним из ключевых элементов современной мировой экономики, обеспечивающих интеграцию национальных и региональных транспортных систем. Однако их функционирование сопряжено с серьёзными экологическими вызовами: высоким уровнем выбросов парниковых газов, загрязнением воздуха и воды, повышенным уровнем шумового воздействия и потреблением значительных энергетических ресурсов [6].

Исследование подтвердило, что применение концепции «зелёной логистики» позволяет существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду за счёт внедрения энергоэффективных транспортных средств, использования альтернативного топлива, цифровизации транспортных процессов и оптимизации маршрутов (Ahi & Searcy, 2013; Psaraftis, 2019). Международный опыт (ЕС, Китай, Скандинавские страны) демонстрирует эффективность системного подхода, сочетающего нормативные меры, технологические инновации и государственно-частные партнёрства. Экологическая трансформация мультимодальных логистических систем приобретает стратегическое значение не только с точки зрения климатической повестки, но и для экономической конкурентоспособности. Внедрение «зелёных» технологий снижает углеродный след продукции, повышает прозрачность цепей поставок и способствует росту доверия со стороны международных партнёров и потребителей [7, 11].

Кроме того, экологизация логистики позволяет: повысить энергоэффективность экономики и снизить зависимость от ископаемого топлива; стимулировать развитие инновационных технологий (водород, цифровые платформы, умные сети управления транспортом); укрепить интеграцию региональных транспортных систем в глобальные цепочки поставок, особенно в условиях Евразийских и трансазиатских транспортных инициатив [12].

На основе анализа можно выделить следующие приоритетные рекомендации. Развитие нормативной базы и стандартов: внедрение международных методик учёта выбросов и создание национальных стандартов устойчивой логистики; модернизация транспортной инфраструктуры: приоритетное развитие железнодорожных и интермодальных коридоров, как наиболее экологичных видов перевозок; внедрение «зелёных» портовых технологий; интеграция цифровых платформ: использование ITS, big data и AI для оптимизации маршрутов, сокращения порожних пробегов и повышения прозрачности перевозок; развитие PPP (государственно-частных партнёрств): привлечение частных инвестиций для модернизации инфраструктуры, строительства логистических хабов и внедрения инновационных решений; стимулирование бизнеса: налоговые и тарифные льготы для компаний, использующих альтернативное топливо и электрифицированный транспорт; международное сотрудничество: обмен опытом с ЕС, Китаем и странами Скандинавии, адаптация их практик к условиям Центральной Азии. «Зелёная логистика» перестаёт быть исключительно экологической концепцией и становится инструментом стратегического управления. Экологическая трансформация мультимодальных сетей — это не только требование глобальной климатической повестки, но и путь к устойчивому развитию, обеспечивающему конкурентоспособность национальных экономик, интеграцию в мировые рынки и повышение качества жизни населения.