Экологические особенности экотона «лесостепь-степь»

Автор: Малая Юлия Ивановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-6 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены экологические особенности экотонных территорий, напримере, экотона между Лесостепью и Степью Правобережной Украины. Используя метод синфитоиндикации, были определены основные особенности эдафических и климатических факторов для лесной, кустарниковой и степной растительности. Главными дифференциирующими факторами на границе зон являются: влажность, содержание карбонатов и азотистых соединений, солевой режим и кислотность почвы, омброрежим, криорежим и континентальность климата.

Граница, эколого-ценотический профиль, синфитоиндикация, лесная, кустарниковая, степная растительность, лесостепь, степь

Короткий адрес: https://sciup.org/148200857

IDR: 148200857 | УДК: 504:581.526.42/.45(477)

Текст научной статьи Экологические особенности экотона «лесостепь-степь»

объекты: зоны, полосы, экотоны, имеющие специфические признаки и характеризующиеся высокой внутренней неоднородностью и разнообразием состава и свойств. [2].

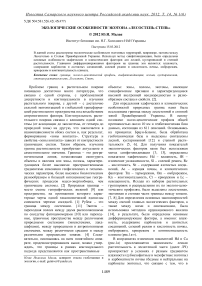

Для определения эдафических и климатических особенностей природных границ нами была исследована граница между лесостепной и степной зоной Правобережной Украины. В основу положено эколо-ценотические профиля общей протяжностью около 10 км и геоботаническая база данных, состоящая из 611 описаний. Основываясь на принципах Браун-Бланке, была обработана геоботаническая база и выделены синтаксоны лесной, кустарниковой [12] и степной растительности [5, 6]. Для получения показателей экологических факторов нами был использован метод синфитоиндикации [3, 13], определены показатели эдафических: Hd – влажность, fH – изменение увлажненности, Sl – солевой режим, Rc – кислотность, Nt – содержание азотистых соединений, Ae – аэрация почвы, и климатических факторов: Tm – терморежим, Om – омброрежим, Kn – континентальность, Cr – криорежим и Lc – освещенность. Исходя из наборов растительных группировок и распределения их по эколого-цено-тическим профилям, были выделены лесостепная, экотонная и степная части границы между зонами. [7, 8] Для определения основных закономерностей между сменой главных экологических факторов, а также между ними и синтаксонами, была использована методика ординационного анализа [14], в результате, были определены основные дифференциирующие факторы, а именно: влажность, содержание карбонатов и азотистых соединений, солевой режим и кислотность почвы, омброрежим, криорежим и континентальность климата (рис.1а-г).

В координатах изменения показателей Hd и Ca (рис.1а) прослеживается зависимость: лесная растительность в лесостепной части (далее ЛЧ) произростает в условиях с разным градиентом влажности (субмезофитные и мезофитные экотопы) и карбонатности почвы (бедные и нейтральные на карбонаты экотопы), что связано с тем, что в данной части экотона леса еще встречаются на плато, в экотонной части (далее ЭЧ) – изменение орографии местности и приурочености лесов к склонам и днищам балок, является основной причиной смещения показателей влажности и карботаности почвы в сторону более влажных и менее карбонатных почв, такая же тенденция прослеживается и в степной части (далее СЧ). Кустарниковую растительность формируют кустарники, что за экологическими и флористическими показателям приближаются к лесам (образуют опушки) и комплексы открытого типа, что приближаются к степным формациям, в ЛЧ опушечные комплексы формируются в мезофит-ных и бедных на карбонаты экотопах, открытые комплексы – в субмезофитных и обогощенных карбонатами экотопах, в ЭЧ опушечные комплексы произростают в мезофитных и нейтральных на содержание карбонатов почвах, для открытых кустарниковых комплексов характерно смещение показателей влажности и карбонатности в сторону субмезофитных и богатых на карбонаты экотопы сравнительно с ЛЧ, в СЧ кустарниковые комплексы опушек формируются в субмезофитных и нейтральных на содержание карбонатов, область открытых комплексов перекрывается с областью степей и, таким образом, произростают в самых сухих и богатых на карбонаты экотопы для кустарниковой растительности. Дифференциация степной растительность в данных координатах изменяются от субмезофитных, нейтральных в ЛЧ до субмезофитных-субксерофитных, нейтральных-богатых на карбонаты экотопов в ЭЧ и СЧ, притом для степей в СЧ характерны самые сухие местопроизростания.

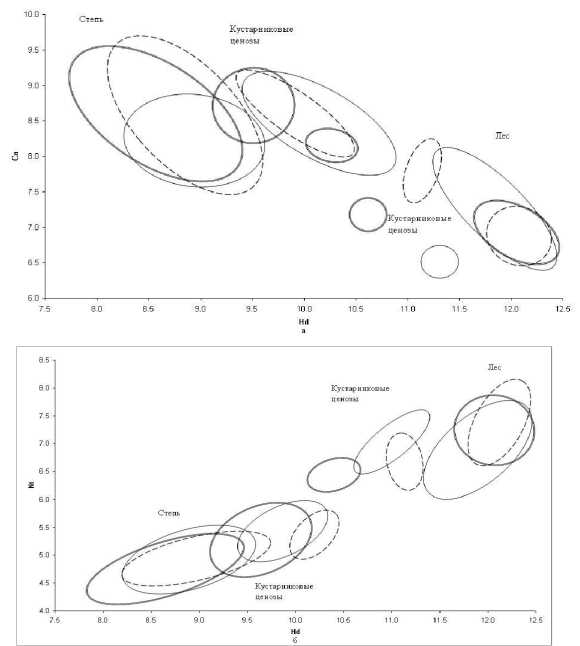

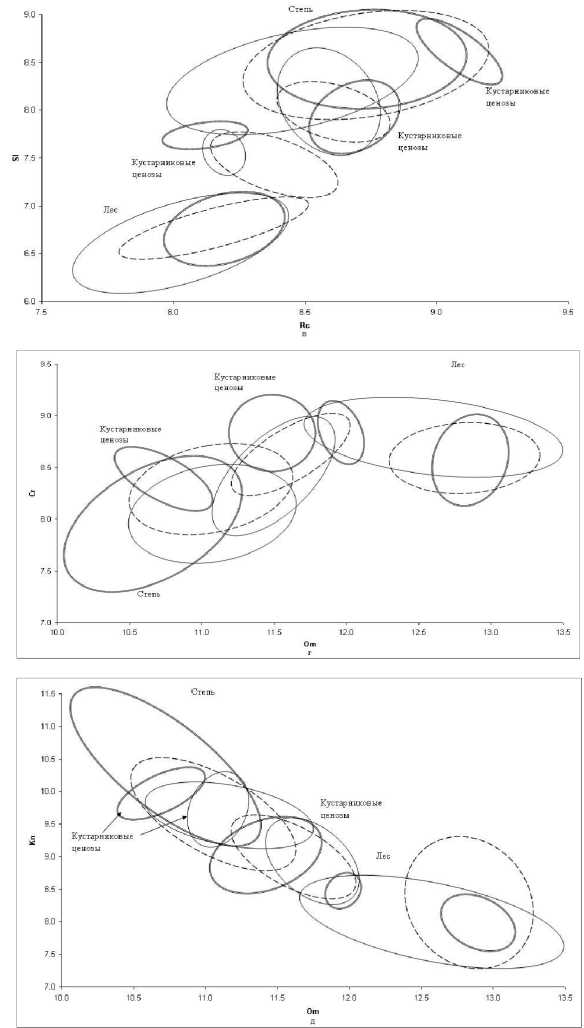

Рис.1. Эколого-ценотическая дифференциация лесной, кустарниковой и степной растительности в координатах изменения экологических факторов на профилях: а. Са-Hd, б. Nt-Hd, в. Sl-Rc, г. Cr-Om, д. Kn-Om. Условные обозначения: - 1,

- 2, - 3. 1 – лесостепная часть, 2

– экотонная часть, 3 – степная часть границы.

В координатах изменения показателей Hd и Nt (рис.1б) прослеживаются следующие тенденции: изменение показателей содержания азота в почве для лесной растительности от относительно обогащенных до богатых минеральным азотом почв в ЛЧ, относительно обогащенных минеральным азотом почв в ЭЧ и СЧ, для ЭЧ характерны самые богатые азотом экотопы. Кустарниковая растительность: опушечные комплексы в ЛЧ формируются в относительно обогащенных на минеральный азот почвы, в ЭЧ – прослеживается смещение области в сторону обеднения почв минеральным азотом, тоже прослеживается и в СЧ, притом опушки в СЧ занимают самые бедные на минеральный азот экотопы; открытые кустарниковые комплексы формируются в бедных экотопах, кроме того, для кустарниковых ценозов в ЛЧ характерно произростание в самых богатых на минеральный азот грунтах, для экотопов ЭЧ прослеживается сужение амплитуды данного фактора и промежуточное положение их между показателями ЛЧ и СЧ, геминитрофильные местообитания занимают кустарниковые ценозы в СЧ. Колебание амплитуды данного фактора для степной растительности в разных частях экотона незначительны, хотя прослеживается тенденция уменьшения богатства экотопов от ЛЧ до СЧ, кроме того, показатели содержания минерального азота в почве в ЭЧ сужаются по сравнению с показателями в ЛЧ, самые бедные экотопы характерны для местообитаний в СЧ.

В координатах изменений показателей Rc и Sl (рис.1в) характерно образование экоклина: нижний занимают леса, средний – кустарниковые ценозы и верхний – степи, кустарники в данных координатах изменения экологических факторов формируют три типа комплексов: опушечные, открытые и степные, дифференциация растительности прослеживается больше за показателями солевого режима почвы. Для лесной растительности прослеживаются следующие тенденции: в ЛЧ леса произростают в слабокислых и бедных на соли почвы (150-200 мг/л), в ЭЧ и СЧ – показатели кислотности смещаются в сторону нейтральных, а солевого режима – обогащенных на соли почвы, хотя показатели данных факторов только для местообитаний в ЭЧ характеризуются смещением амплитуд за границы поля ЛЧ. Для кустарниковой растительности определяются следующие тенденции: опушечные ценозы в ЛЧ и ЭЧ занимают слабокислые, обогащенные солями (150-200 мл/л) почвы, для экотопов в ЭЧ характерно произрастание кустарниковых ценозов в более обогащенных на соли почвах, в СЧ – нейтральные, обогащенные солями почвы; открытые кустарниковые комплексы произростают на нейтральных, богатых и наилучше обеспеченных солями черноземах при отсутствии признаков засоления, кроме того, в ЛЧ кустарники произрастают в самых богатых на соли почвах, в СЧ кроме открытых комплексов формируются степные кустарниковые ценозы, что произростают в более щелочных и богатых на соли черноземах. Дифференциация степной растительность от ЛЧ до СЧ происходит в направлении от нейтральных, богатых и наилучше обеспеченных солями черноземов до слабощелочных, богатых и наилучше обеспеченных солями экотопов, притом, в ЛЧ степи произростаю в несколько беднее на соли почвах, для ЭЧ характерна широкая амплитуда показателей кислотности почвы (от нейтральных до слабощелочных эко-топов) при общем сужении амплитуды показателей фактора солевого режима почвы.

В координатах изменения показателей Om и Cr (рис.1г) лесная растительность произростает в гемикриофитных, от субаридофитных до субомбро-фитных условий, для лесов в ЛЧ характерна широкая амплитуда показателей омброрежима, в

ЭЧ и СЧ амплитуда обоих факторов сужается и смещается в сторону более холодных и увлажненных местообитаний, что связано с изменением структуры полога леса, кроме того, в СЧ отделяются леса с Quercus pubescens Willd., что произростают в более сухих условиях. Кустарниковые ценозы в ЛЧ занимают гемикриофитные, субаридофитные условия, в ЭЧ показатели данных факторов смещаются в сторону показателей леса, только область кустарниковых ценозов в СЧ не перекрывается ни с областью леса, ни степи, кроме того выделяются степные комплексы, что произростают в более сухих и менее теплых климатопах сравнительно с другими кустранико-выми ценозами. Прослеживаются изменения показателей климатопа для степной растительности от гемикриофитных, субаридофитных до субкриофитных, субаридофитных климатопов. Степи в ЛЧ и ЭЧ занимают одинаковые климатопы за показателями омброрежима, но степные ценозы в ЛЧ произростают в более холодных местообитаниях. В СЧ степная растительность формируется в самых холодных и сухих климатопах сравнительно с степями в ЛЧ и ЭЧ.

В координатах изменений показателей Kn и Om (рис.1д) прослеживаются следующие особенности в изменениях показателей континентальности климата: леса занимают гемиокеанические, кустарниковые ценозы – гемиконтинентальные, степи – субконтинентальные климатопы. Для лесов в ЭЧ характерна широкая амплитуда показателей данного фактора (гемиокеанические – гемикон-тинентальные климатопы), узкая – в СЧ. Кустарниковые ценозы в ЛЧ формируют опушечные (гемиконтинентальные условия) и открытые комплексы (субконтинентальные условия), в СЧ кустарниковые комплексы смещаются в сторону показателей более континентальных климатопов. Степи в ЛЧ произростают в гемикон-тинентальных условиях, показатели климатопа для степей в ЭЧ расширяются, занимая как более, так и менее континентальные условия, однако, самые континентальные климатопы характерны для степей в СЧ.

Следовательно, основными экологическими тенденциями и направлениями в смене показателей экологических факторов от лесостепной к степной части экотона, есть: для лесов – увеличение показателей влажности, содержания минерального азота и солей в почве, смещения показателей кислотности почвы к нейтральным, уменьшение содержания карбонатов в почве, за климатическими факторами смещение показателей клима-топа в сторону более влажных, холодных условий; для кустарниковых ценозов – уменьшение показателей влажности, содержания минерального азота и кислотности почвы, увеличение – карбонатности, солевого режима почвы, континентальности климата, смещение показателей обро- и криорежима в сторону более теплых и менее влажных условий; для степей – уменьшение влажности, содержания азота и кислотности почвы, увеличение показателей карборнатности и солевого режима почвы, континентальности, аридности климата, занимая более холодные климатопы. Постепенное изменение климатических и эдафи-ческих условий с севера на юг влечет за собой как смену наборов растительных комплексов, образуя неоднородную структуру экотона, так и экологических условий их произростания.

Список литературы Экологические особенности экотона «лесостепь-степь»

- Арманд Д.А. Происхождение и типы природных границ//Изв. ВГО. 1955. т. 87. № 3. С. 266-278.

- Бобра Т.В. К вопросу о понятиях «граница»-«экотон»-«геоэкотон в географии»//Культура народов Причерноморья (проблемы материальной культуры -географические науки). 2006. №79. С.7-12.

- Дiдух Я.П., Плюта П.Г. Фiтоiндикацiя екологiчних факторiв. К.: Наук. думка, 1994. 277с.

- Залетаев В.С. Мировая сеть экотонов, её функции в биосфере и роль в глобальных изменениях//В кн.: Экотоны в биосфере. М.: РАСХН, 1997. С.77-89.

- Коротченко I.А., Мала Ю.I., Фiцайло Т.В. Синтаксономiя степової рослинностi крайнього пiвдня Правобережного Лiсостепу України//Науковi записки НАУКМА. Бiологiя та екологiя. 2009. Т.93. С. 54-69.

- Коротченко I.А., Мала Ю.I., Фiцайло Т.В. Синтаксономiя степової рослинностi крайньої пiвночi Правобережного Степу України//Бiологiчнi системи. 2009. Т.1. №1. С. 73-84.

- Малая Ю.И., Фицайло Т.В. Современная структура экотона между Лесостепью и Степью Украины//Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы» (Санкт-Петербург, 20-24 сентября, 2011г.). Т.2. С.-П.: Бостон-Спектр, 2011. С.138-142.

- Малая Ю.И. Борьба леса со степью в контексте учения о экотонах//Режимы степных особо охраняемых природных территорий: материалы международной научно-практичной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения профессра В.В. Алехина (г. Курск -пос. Заповедный, 15-18 января 2012г.). Курск, 2012. С.107-111.

- Семёнов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. М.-Л.: Гос. Изд-во, 1928. 311с.

- Сочава В.Б. Растительный покров на тематических картах. Новосибирск: Изд-во «Наука» Сибирское отделение, 1979. 190с.

- Сочава В.Б. Рубежи на геоботанических картах и буферные растительные сообщества//В кн.: «Геоботаническое картографирование». М.-Л.: Изд-во «Наука», 1978. С.3-11.

- Фицайло Т.В. Боярышниковые сообщества Лесостепи Украины//Материалы международной научной конференции «Растительность восточной Европы» (Россия, г.Брянск, 19-21 октября 2009 г.). Брянск, 2009. С.240-244.

- Didukh Ya.P. The ecological scales of the species of ukrainian flora and their use in synphytoindication. Kyiv: Phytosociocenter, 2011. 176p.

- Muller-Dombois D., Ellenderg H. Aims and methods of vegetation ecology. N.Y., L., Sidney, Toronto: John Wiley & Sons, 1974. 548 p.