Экологические особенности распространения эхинококкоза животных в Алтайском крае

Автор: Тихая Наталья Викторовна, Понамарев Николай Митрофанович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Эхинококкоз, по данным Всемирной организации здравоохранения, это одна из наиболее социально значимых проблем населения. По данным Роспотребнадзора, за последние 25 лет заболеваемость эхинококком в России выросла втрое. Человек заражается эхинококкозом при контакте с инвазионными животными после охоты в период снятия шкур и их обработки, от инвазионных собак и через воду, пищу. Цель работы - изучение распространения эхинококкоза животных в Алтайском крае. Задачи: изучить особенности эпизоотологии ларвального и имагинального эхинококкоза у животных. Для гельминтоскопии были взяты пробы фекалий от 68 собак разных пород и возрастных групп. Зараженность животных личиночным эхинококкозом изучали при убое и по данным лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, при этом учитывали вид, возраст, хозяйственную принадлежность животных. При копрологическом обследование 68 собак яйца или членики эхинококков установлены в 4,5 % случаев интенсивностью инвазии от 37 до 312 гельминтов на собаку. Сторожевые собаки инвазированы эхинококками - 8,5 %, охотничьи - 2,1, дворовые - 5,7 % соответственно. У лисиц было обнаружено 15 видов гельминтов. У мелкого рогатого скота молодняк в возрасте до 1 года заражен - 2,6 %, до 3 лет - 6,7 и старше 3 лет - 7,1 % случаев. Основными распространителями эхинококкоза являются собаки, особенно чабанские и бродячие, зараженность которых более высокая, чем собак другого назначения. Определенную роль в этом могут играть дикие плотоядные, так как у отдельных животных находили до 115 экземпляров цестод.

Эхинококкоз, экология, паразиты, гельминтофауна, животные, природа, нематоды, организм, печень, легкие, личинки, яйца

Короткий адрес: https://sciup.org/140294063

IDR: 140294063 | УДК: 619:616.993.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-127-132

Текст научной статьи Экологические особенности распространения эхинококкоза животных в Алтайском крае

Введение. Эхинококкоз – заболевание животных и человека, вызывается возбудителем Echinococcus granulosus, при котором поражаются внутренние органы: в основном печень и легкие личиночными стадиями и тонкий отдел кишечника половозрелыми цестодами со сменой двух хозяев [1–3].

Эхинококкоз, по данным Всемирной организации здравоохранения, – это одна из наиболее социально значимых проблем населения.

Показатели многолетней заболеваемости населения в Алтайском крае превышают среднероссийские в 1,6 раза. По данным Роспотребнадзора, за последние 25 лет заболеваемость эхинококком в России выросла втрое [4–7].

В народном хозяйстве эхинококкоз приносит существенный экономический ущерб, связанный с уменьшением упитанности и снижением качества продукции.

По данным П.И. Христиановского и Г.В. Мамыкина, в Оренбурской области пораженность крупного рогатого скота достигла 23,7 %, свиней – 13,2 % [7, 8].

В 1961 г. П.П. Вебе установил, что мелкий рогатый скот, зараженный личинками эхинококка, теряет в среднем 2,6 кг мяса, 0,4 кг жира, 0,5 кг печени, 0,4 кг легких и до 200 г шерсти на одну голову [9].

Человек заражается эхинококкозом при контакте с инвазионными животными после охоты в период снятия шкур и их обработки, от инвазионных собак и через воду, пищу, лекарственные травы, ягоды, собранные в лесу и на лугах, загрязненные яйцами этого паразита.

Цель исследования – изучение распространения эхинококкоза животных в Алтайском крае.

Задачи : изучить особенности эпизоотологии ларвального и имагинального эхинококкоза у животных.

Материалы и методы. Для гельминтоско-пии были взяты пробы фекалий от 68 собак разных пород и возрастных групп.

Зараженность животных личиночным эхинококкозом изучали при убое и по данным лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, при этом учитывали вид, возраст, хозяйственную принадлежность животных.

Всего было исследовано 5834 голов крупного рогатого скота, 2904 голов свиней, 1814 голов мелкого рогатого скота.

При обследовании определяли локализацию эхинококковых цист, их физиологическое состояние, интенсивность пораженных органов. Для определения распространения были использованы показатели экстенсивности инвазии (ЭИ, %) и интенсивности инвазии (ИИ, экз/г).

Для улучшения взаимодействия комплекса факторов между дефинитивными и промежуточными хозяевами и факторами окружающей среды исследованы на эхинококкоз внутренние органы (легкие, печень, почки) от сельскохозяйственных животных.

Результаты и их обсуждение. При копрологическом обследовании 68 собак яйца или членики эхинококков установлены в 4,5 % случаев с интенсивностью инвазии от 37 до 312 гельминтов на собаку. Сторожевые собаки с инвазиро-ванными эхинококками – 8,5 %, охотничьи – 2,1, дворовые – 5,7 % соответственно.

Из обследованных 5834 голов крупного рогатого скота разных возрастов инвазированными оказались 504 животных, или 8,6 %. Молодняк в возрасте до 1 года заражен на 2,6 %, до 3 – на 6,7 и старше 3 лет – на 7,1 % случаев. Экстенсивность инвазии в пределах возрастных групп колебалась: до 1 года от 0,6 до 1,7 %, до 3 – от 2,0 до 4,6, старше 3 лет – от 2,8 до 6,3 %.

Зараженность молодняка овец эхинококкозом составила: до 1 года – 0,9 %, от 1 до 2 лет – 3,7, от 2 до 3 лет – 5,4, от 3 до 5 лет – 6,2, старше 5 лет – 7,3 % случаев пораженности овец в пределах одной зоны расположения и ветеринарно-санитарного состояния хозяйств. Так, пораженность молодняка до 1 года варьирует от 0,5 до 1,4 %; овец от 1 до 2 лет – от 3,4 до 5,0 %; от 2 до 3 лет – от 3,8 до 8,4 %; от 3 до 5 лет – от 4,8 до 9,3 %; старше 5 лет – от 5,2 до 6,4 %.

Из вскрытых 2904 свиней разных возрастов фермерских и крестьянских хозяйств инвазиро-ванными оказались 187, или 6,4 %. Свиньи в возрасте до 1 года заражены в среднем на 1,7 %, до 2 лет — на 2,9 % случаев. Экстенсивность инвазии до 1 года – от 0 до 2,0 %, до 2 лет – от 1,8 до 3,3, старше 2 лет – от 2,3 до 4,6 % соответственно.

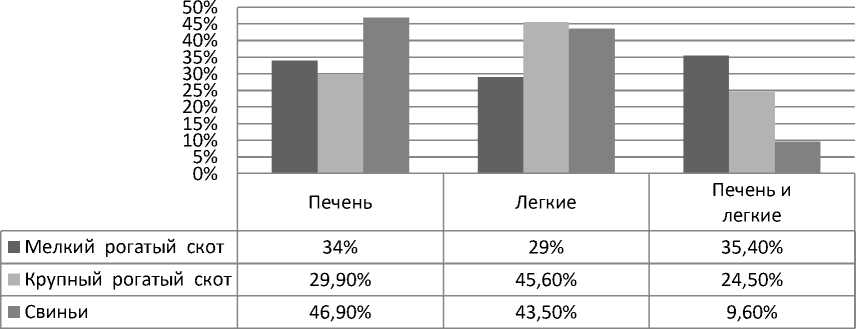

По месту локализации эхинококковые пузыри в органах мелкого рогатого скота распределились следующим образом: в печени – 34,0 %, легких – 29,6, совместно легкие + печень – 36,4 %; у крупного рогатого скота в печени – 29,9 %, в легких – 45,6, совместно – 24,5 %; у свиней в печени – 46,9 %, легких – 43,5, совместно – 9,6 %; у лошадей в печени – 41,4 %, легких – 46,5, совместно – 12,1 %. У 4 лосей были поражены печень, легкие, почки, в легких до 15 пузырей диаметром 107 мм, в печени до 20 пузырей 10–80 мм, в почках по одному диаметром 10–50 мм (рис.).

Исследования показали, что у всех видов животных экстенсивность инвазии с возрастом увеличивается, у овец и свиней в основном поражается печень – 34,0 и 46,9 %, у крупного рогатого скота легкие – 45,6 %.

Пораженность внутренних органов животных эхинококковыми пузырями

Пораженность органов эхинококковыми пузырями

Роль диких животных (плотоядных) в эпизоотологии эхинококкоза и других гельминтозов устанавливали путем полного гельминтологического вскрытия.

-

У лисиц было обнаружено 15 видов гельминтов: 1 вид из класса Trematoda – Alaria alata с максимальной экстенсивностью инвазии в Лесостепной зоне (ЭИ – 69,2 %); 6 видов из класса

Cestoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Alveococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus и Taenia hydatigena - в Степной зоне (39,5; 25,6 и 44,2 % соответственно). Dipilidium caninum - в Салаирской зоне (100 %), Taenia pisiformis (20,8 %) и Taenia taeniaformis (75 %) -в Предгорной зоне; 8 видов из класса Nematoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Ancylostoma caninum , Strongyloides vulpis и Toxocara canis - в Степной зоне (23,2;13,9 и 51,2 % соответственно). Capillaria putorii, Dirofillaria repens и Trichinella spiralis - в Лесостепной зоне (61,5; 38,5 и 61,5 % соответственно). Toxascaris leonina - в Предгорной (25 %) и Uncinaria stenocephala с высокой экстенсивностью инвазии во всех зонах. У волков обнаружено 8 видов гельминтов: 1 вид из класса Trematoda - Alaria alata с максимальной экстенсивностью инвазии в Предгорной зоне (88,8 %); 3 вида из класса Cestoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Echinococcus granulosus (44,4 %) и Multiceps multiceps (33,3 %) - в Предгорной зоне, Taenia hydatigena - в Салаирской зоне (66,6 %); 4 вида из класса Nematoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Dirofillaria repens (33,3 %) и Uncinaria stenocephala (100 %) - в Салаирской зоне, Spirocerca lupi (44,4 %) и Trichinella nativa (22,2 %) - в Предгорной зоне. Гельминтофауна рыси представлена 6 видами: 4 вида из класса Cestoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Alveococcus multi-locularis (100 %) - в Салаирской зоне, Diphilo-botrium latum , Dipilidium caninum и Taenia hydati-gena - в Предгорной зоне (100 %); 2 вида из класса Nematoda с максимальной экстенсивностью инвазии: Trichinella nativa (50 %) - в Сала-ирской зоне, Uncinaria stenocepha (100 %) -в Салаирской и Предгорной зонах [4].

Циркуляция паразитов в природных очагах поддерживается за счет тесной элементарной связи по схеме «хищник–жертва–хищник». В поддержании напряженности очагов эхинококкоза участвуют основные облигатные хозяева: собаки, волки, домашние сельскохозяйственные животные и дикие маралы, косули, лоси.

Настоящая эпизоотическая обстановка по ларвальному эхинококкозу среди сельскохозяйственных животных в Алтайском крае вызвана отсутствием в полной мере проведения мероприятий по дегельминтизации всех собак, имеющих непосредственный контакт с сельскохозяйственными животными.

На юге Западной Сибири издавна существуют очаги гельминтозов, возбудители которых, в большинстве из числа биогельминтов, циркулируют между представителями канид, как дефинитивными хозяевами половозрелых гельминтов, и сельскохозяйственными животными, а также человеком как промежуточными хозяевами личиночной стадии гельминтов. Распространение этих гельминтозов находится в прямой зависимости от ареала кандид, плотности культуры населения, концентрации животноводства и других факторов, вместе с этим постоянный контакт дефинитивных и промежуточных хозяев является причиной стационарного неблагополучия юга Западной Сибири в отношении гель-минтоантропонозов и других инвазий.

В Алтайском крае у канид зарегистрировано 30 видов гельминтов. Многие из них распространены повсеместно и поражают собак, волков, лисиц, корсаков и пушных зверей клеточного содержания [3, 4].

Эхинококки имеют серьезное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение, так как их личиночные стадии поражают человека и значительное поголовье животных, вызывают эхинококкоз у крупного рогатого скота, овец, свиней - от 0,5 до 7,3 %. Степень поражения отдельных видов кандид гельминтозами, общими для человека и животных, зависит от характера взаимоотношений дефинитивных и промежуточных хозяев.

Эпидемиологическое неблагополучие в отношении эхинококкоза на обследованных территориях связано с социально-экономическими особенностями жизни и производственной деятельности человека (охота, пастьба животных, сбор дикорастущих ягод, грибов).

Заключение. Основными резервантами и распространителями эхинококкоза являются собаки, особенно чабанские и бродячие, зараженность которых более высокая, чем собак другого назначения. Определенную роль в этом могут играть и дикие плотоядные, так как у отдельных животных находили до 115 экземпляров цестод.

Сложившаяся тесная взаимосвязь комплекса факторов друг с другом и с внешней средой составляет эпизоотическую цепь, важным звеном которой является постоянный контакт дефини- тивных и промежуточных хозяев, а также устойчивость возбудителей во внешней среде. Это создает реальные условия для циркуляции возбудителей в синантропных природных очагах, вследствие чего южные районы Алтайского края являются стационарно неблагополучными в отношении гельминтоантропозоонозов. Низкий уровень лечебно-профилактических и противо-гельмитозных мероприятий в Алтайском крае обуславливается зачастую тем, что владельцы собак не выполняют предписаний ветеринарных специалистов по профилактике гельминтозов.

Основными экологическими факторами, обуславливающими распространение эхинококкоза, являются абиотические (природная зональность), биотические (плотность распространения хозяина, иммунобиологическая реактивность и физиологическое состояние животных) и антропогенные (биологические и химические средства борьбы).

Список литературы Экологические особенности распространения эхинококкоза животных в Алтайском крае

- Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология. М.: Медицина, 2000. 320 с.

- Понамарев Н.М., Лунева Н.А. Эпизоотическая ситуация по ларвальным цестодозам сельскохозяйственных животных в Алтайском крае // Вестник Алтайского ГАУ. 2017. № 4 (150). С. 134-138.

- Понамарев Н.М., Лунева Н.А. Гельминтофауна собак г. Барнаула // Вестник Алтайского ГАУ. 2013. № 3 (101). С. 62-63.

- Понамарев Н.М., Тихая Н.В, Костюков М.А. Гельминтофауна диких плотоядных животных различных природно-географифических зон Алтайского края // Вестник Алтайского ГАУ. 2011. № 5 (79). С. 64-67.

- Новые и возвращающиеся гельминтозы как потенциальный фактор социально-эпидемических осложнений в России / В.П. Сергиев [и др.] // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2005. № 4. С. 6-8.

- Хазиев Г.З., Шангарева Р.Х. Зооантрононозы опасны всем // Информационный бюллетень Минсельхоза Республики Башкортостан. 2004. № 1.

- Христиановский П.И., Мамыкин Г.В. Пораженность сельскохозяйственных животных эхинококкозом и цистицеркозом в Оренбурской области // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2007. № 3. С. 23-24.

- Ястребов В.Б. Гельминтология: эхинококкоз и дирофиляриоз (биоморфологические особенности возбудителей, совершенствование мер борьбы): дис. … д-ра ветеринар. наук. М., 2009. 252 с.

- Черепанов А.А. Некоторые аспекты профилактики паразитарных зоонозов, биология, экология, таксономия возбудителей // Ветеринария. 2003. № 8. С. 26-31.