Экологический спектр Gammaruslacustris (Sars, 1863) (Malacostraca, Amphipoda, Gammaridae) Аразского водохранилища

Автор: Байрамов А.Б., Магеррамов М.М., Ахмедова К.Я.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 2 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изучено отношение доминантного вида макрозообентоса Аразского водохранилища. Gammarus lacustris к субстрату, глубине, прозрачности воды, освещенности, температуре, кислородному режиму и органическому загрязнению водной среды. Установлено, что бокоплав обладает высокой экологической пластичностью к абиотическим факторам среды. Подтверждено, что в условиях водоема обилие солнечного света вызывает явный отрицательный фототропизм у особей высшего рака. Вид оказался устойчив к средней степени загрязнения среды органическими веществами (s = 0,5 олиго - 2,5 β -мезосапробный) в Аразском водохранилище. Установлено, что в экосистеме существуют благоприятные экологические условия для развития популяции высшего рака. Среднемноголетняя численность особей рака в водоеме составила 23 особи/м2, биомасса - 0,120 г/м2. Количественный состав популяции подвержен сезонным изменениям. Наибольшие значения численности и биомассы бокоплава рассчитаны весной и осенью.

Аразское водохранилище, кислородный режим, экосистема, экологические условия, фототропизм, азербайджан

Короткий адрес: https://sciup.org/14131802

IDR: 14131802 | УДК: 577.47(28) | DOI: 10.33619/2414-2948/111/16

Текст научной статьи Экологический спектр Gammaruslacustris (Sars, 1863) (Malacostraca, Amphipoda, Gammaridae) Аразского водохранилища

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 577.47(28)

Аразское водохранилище является вторым по величине искусственным водоемом на Южном Кавказе после Мингячевирского водохранилища по площади (145 км2) и водному объему (1,35 км3). Оно создано в 1972 году в результате совместного сооружения плотины азербайджанско-иранской ГЭС на реке Араз. Многоцелевое водохранилище является также совместным рыбохозяйственным объектом. Водоем, расположенный в благоприятных природно-географических условиях, представляет собой одну из пресноводных экосистем с богатым разнообразием фауны. Важными промысловыми видами рыб являются сазан, лещ, карась, густера, толстолобик, сом и судак. Как второй биологический продукт в водоеме ведется лов речного рака. Массовые виды и систематические группы макрозообентоса играют важную роль в биологической жизни экосистемы и в формировании естественной кормовой базы для рыб [4].

Цель данной работы заключалась в выявлении биолого-экологических особенностей четвертого доминирующего по количественным показателям Gammarus lacustris , представителя донной фауны Аразского водохранилища и его роли в биологической жизни экосистемы.

Материалом исследования послужили сборы макрозообентоса, собранные с 18 биологических станций, охватывающих характерные биотопы водоема. Сборы собраны с помощью дночерпателя типа Петерсена площадью 0,025 м2 и гидробиологического сачка из газового материала №25-50. В полевых условиях первично очищенные остатки животных фиксированы в 4%-ном растворе формалина в герметичных пластиковых баночках. Для исследования образцы промыты под проточной водой в лаборатории. Общую и индивидуальную массу (V/) особей, разделенных на размерные и возрастные группы, измерили на электронных весах (APX-1502, Denver Instrument Company). Индивидуальную длину тела (L) отобранных особей C. lacustris определили с помощью окуляр-микрометра под бинокулярным микроскопом МБС-10 (Российская Федерация, ЛЗОС). Кислород, растворенный в воде, определен с помощью многофункционального прибора Orion 420А (Thermo Electron Corporation). Кишечник, отделенный от тела возрастных бокоплавов, соскоблен на предметные стекла, добавлена капля воды и исследована под микроскопом [5].

Род Gammarus распространен во всех пресных водах Северного полушария планеты. Он в пресных водах Азербайджана представлен 7 видами и 6 подвидами. Gammarus lacustris (Sars, 1863) широко распространен в низменных, предгорных и горных водоемах Нахчыванской Автономной Республики - родниках, реках, озерах и водохранилищах. В популяциях длина тела особей (L) варьировалась от 2,0 до 18,0 мм, а индивидуальная масса (V) — от 1,2 до 96,0 мг [3].

Морфологическое описание. Самцы всегда крупнее самок того же возраста. 7 объединенных сегментов образуют головогрудь. У рака нет карапакса. Поскольку конечности выполняют разные функции, отряд, к которому принадлежит вид, называется разноногими. Брюшные конечности хорошо развиты. Тело особей сильно прижато с боков и дугообразно изогнуто к брюшку. Кроме того, этого рака еще называют бокоплавом из-за его способности перемещаться боком, он также может прыгать. Передняя и задняя пара усов почти равны.

Глаза очень маленькие и почковидные (Рисунок 1).

Рисунок 1. Особи Gammarus lacustris

Отношение к субстрату. В Аразском водохранилище неизбежно произошел процесс формирования грунтов, биотопы, составляющие дно водоёма, привели к неравномерному распределению донной фауны и образованию разнообразных биоценозов. Наблюдения показывают, что плотность популяции бокоплава в водоеме напрямую зависит от гранулометрического состава грунта, обилия детрита и растительности [1].

В результате особого динамичного гидрологического режима водохранилища почвы (8015 га), затопляемые 2 раза в год, имеют благоприятные условия в качестве среды обитания донных организмов — разнообразные грунты, обширные мелководья, участки с растительностью и без и подходящий кислородно-тепловой режим. Как биотоп, роль «осушной зоны» велика в преобразовании органического вещества в экосистеме, и в питании молоди и возрастных рыб.

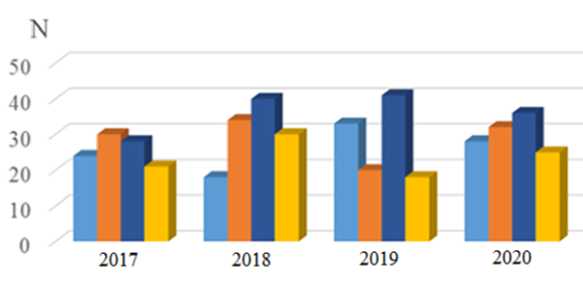

Максимальная динамика развития популяции на затопляемых почвах приходилась на июнь и июль месяцы каждого года. Высокая среднегодовая биомасса гаммарид по биоценозу — 0,275 г/м2 при численности 33 особи/м2 рассчитана в 2019 г, когда выделялись благоприятные гидрометеорологические условия и поддерживался высокий уровень воды в водохранилище. Это, в среднем составило 4,8% от общей среднегодовой биомассы макрозообентоса для данного биоценоза.

В августе-сентябре при нижнем уровне воды G. lacustris мигрирует в устья реки Араз, других рек, каналов и к плотине, а часть популяции использует иловый биотоп в качестве временного субстрата. В последние годы поддержание высокого уровня воды в водоеме в жаркие летние месяцы стало положительно влиять на продуктивность донной фауны литорального биоценоза («затопляемые почвы»), в том числе популяции гаммарида, имеющей исключительное значение в биологической жизни водохранилища.

По числу особей на единицу площади все высшие виды ракообразных макрозообентоса, обитающие в псаммо-пелофильном биотопе, превосходили обитающих в чистых песках и чистых илистых почвах. В 2018 г. наибольшие значения среднегодовой численности особей бокоплава, населяющих в биотопе, составили 34 особи/м2 и биомассы — 0,36 г/м2.

Псаммо-литофильный биоценоз водоёма отличается бедностью донной фауны. Это связано с тем, что биотоп, занимающий всего 1,8% от общей площади дна, больше подвержен эрозионному воздействию волн и меньшему накоплению детрита. Однако среднегодовая биомасса G. lacustris, в биоценозе, колебалась от 0,135 до 0,38 г/м2, а численность — от 28 до 41 особи/м2.

В Аразском водохранилище фитофильный биоценоз, отличающийся благоприятными экологическими условиями, выделен богатством видового разнообразия макрозообентоса в целом. Основной фон формирования общей биомассы биоценоза создают высшие ракообразные, в частности популяция речного рака. А за период исследований численность гаммарид по биоценозу составила 18-30 особей/м2, а биомасса колебалась в пределах 0,145171 г/м2 (Рисунок 2).

в

^illlll 2017 2018 2019 2020

-

■ Затопляемые почвы ■ Псаммо-пелофил «Псаммо-литофил Фитофил

Рисунок 2. Количественное распределение популяции Gammarus lacutris (N - особь/м 2 ; В - г/м 2 ) по биотопам Аразского водохранилища

Таким образом, местами обитания бокоплава являются затопленные почвы (осушная зона), псаммо-пелофильный и псаммо-литофильный и фитофильный биотопы. Этот вид высших ракобразных, не имеющий пелофильного экологического характера, принимает береговую линию илистого биотопа в качестве временного субстрата при нижней границы уровня воды в водоеме. Иными словами, в условиях Аразского водохранилища G. lacutris можно считать эвритопным видом. Механический состав грунтов, развитие растительности и обилие детрита являются основными экологическими факторами, определяющими пространственное распределение рака в водоёме [2].

Отношение к глубине. В период исследований в сборах макрозообентоса, собранных на глубине 6,0 м в Аразском водохранилище, особи бокоплава не обнаружены. Установлено, что раки редпочитают прибрежные зоны в теплое время года. В первые весенние дни (Т воды — 80100С) активные горизонтальные и вертикальные перемещения особей разных размеров наблюдались на песчано-каменистых участках под прозрачным слоем воды (0,1-0,3 м), прогреваемым солнцем. Особи рака в водоёме, приспособились к стенобатному образу жизни, их ограниченная миграция на глубину обусловлена простым кочеванием. Отношение

-

G. lacustris к глубине зависит от гидрологического режима водохранилища, температуры воды, освещенности, количества растворенного в воде кислорода и т. д..

Отношение к прозрачности воды и свету. Изменение прозрачности и заиленности воды в водоеме влияет на передвижение бокоплавов внутри пространства. В водохранилище встречаемость особей рака (Р = 15,0-32,0%) всегда была достаточно высокой в сборах, собранных в дни высокой прозрачности (0,8-3,0 м).

При сильных ветрах из-за увеличения заиленности их численность была значительно ниже (2-4 особи/м2) или вообще не встречалась в предпочитаемых ими грунтах. Увеличение численности гаммарид в устьевых участках рек и каналов и в безветренных заливах в периоды сильного заиления воды позволило сделать вывод о негативном влиянии снижения прозрачности на распространение вида.

Свет имеет большое экологическое значение для популяции G. lacustris . Подтверждено, что обилие света в условиях водоёма вызывает у особей рака выраженный отрицательный фототропизм. В жаркие летние и осенние месяцы, и штильные дни при высокой прозрачности воды они меняют свое место в водном слое в поисках подходящих условий. Раки предпочитают «прятаться» в прибрежной зоне под разбрасываемыми волнами водорослями, негодными и выброшенными рыболовными сетями, камнями и другими субстратами. Наибольшие значения численности и биомассы составили 240 особей/м2 и 2,135 г/м2 в тех местах, где она образовывала скопления.

Отношение к температуре воды. Температура воды, как и у других гидробионтов, является одним из абиотических факторов, имеющий исключительное значение в размножении, числе поколений, развитии особей и увеличении продуктивности популяции данного вида. В Аразском водохранилище первые яйцекладущие особи популяции наблюдались при температуре воды 110С. Размножение обычно охватывало период, когда тепловой режим был благоприятен для популяции — конец апреля и первые дни ноября. Высокое сезонное развитие и продуктивность, как правило, приходились на весенние и осенние месяцы. В широком диапазоне фактора среды (Т воды — 50-280С) увеличение количественных показателей популяции G.lacustris с годами делает его эвритермным видом с широкой экологической пластичностью.

Отнощение к кислородному режиму. Благоприятный кислородный (6,0-12,5 мг О 2 /л) и температурный режим в водоеме в совокупности образуют более подходящие экологические условия для выживания особей раков. В ходе исследований недостатка кислорода в водоёме не было. Вода может обогащаться кислородом за счет воды горных рек, ветров разных направлений, волн, за счет деятельности фитопланктона и частично высших водных растений. G.lacustris считается эвриоксифильным видом, так как избегает пелофильного биотопа, где кислород используется для аэробного разложения органического вещества, и предпочитает биотопы, водная среда в которых богата кислородом.

Отношение к органическому загрязнению окружающей среды. Методами сапробиологического анализа, установлено, что чувствительный к органическому загрязнению вид гаммарид (s = олиго- - β - мезосапробный) устойчив к легкому загрязнению среды органическими веществами (S = 0,5 олиго- - 2,5 β -мезосапробность) в Аразском водохранилище, и показывает резкое отношение к другим уровням загрязнения. G. lacustris не заселяет более органически загрязненные зоны водоема. Особи популяции всех размерновозрастных характеристик активно участвуют в процессах биологического самоочищения воды в экосистеме, питаясь свежими отмершими остатками растений и животных, мелким детритом и водорослями [6].

Выводы

Научные исследования показали, что в Аразском водохранилище существует совокупность благоприятных факторов окружающей среды для развития гаммаридов.

Установлено, что механический состав грунтов, развитие растительности и обилие мелкого детрита в Аразском водохранилище являются основными экологическими факторами, определяющими пространственное распространение Gammarus lacustris . Как эврибатный вид этот представитель высших раков распространен во всех биотопах водоема, кроме илистого биотопа.

Установлено, что этот бокоплав обладает высокой экологической пластичностью в зависимости от глубины, прозрачности, температуры и кислородного режима водного слоя. Подтверждено, что в условиях волохранилища обилие солнечного света вызывает явный отрицательный фототропизм у особей рака. Методами сапробиологического анализа, установлено, что чувствительный к органическому загрязнению вид гаммарид устойчив к легкому загрязнению среды органическими веществами (S = 0,5 олиго- - 2,5 β -мезосапробность) в Аразском водохранилище, и показывает резкое отношение к другим уровням загрязнения.

Список литературы Экологический спектр Gammaruslacustris (Sars, 1863) (Malacostraca, Amphipoda, Gammaridae) Аразского водохранилища

- Bayramov A.B. Naxçıvan su anbarının ali xərçəng növləri və onların biotoplar üzrə yayılması // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası. 2006.№1-2. S. 124-129.

- Bayramov A. B. Naxçıvan su anbarında makrozoobentosun sahələr üzrə yayılması // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası. 2011. №2, S. 60-63.

- Bayramov A. B., Məhərrəmov M. M., Məmmədov İ. B., Məmmədov A. F., Qasımov A. Q. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014. S. 53-56.

- Talıbov T. H., Bayramov A. B., Məhərrəmov M. M., Məmmədov T. M., Məmmədov R. A. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017. S. 109-199.

- Касымов А. Г. Методы мониторинга в Каспийском море. Баку: Полиграф, 2000. C. 33-35.

- Aliyev A., Ahmadi R., Bayramov A. Masoud Seidgar and Mahir Maharramov. The assessment of organic contamination of the Aras reservoir based on hydrobiological indicators // International Journal of Aquatic Science. 2013. V. 4. №1. P. 63-73.