Экологическое обоснование целевой реорганизации защитных насаждений г. Оренбурга

Автор: Евстифеева Т.А., Глуховская М.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (58), 2016 года.

Бесплатный доступ

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий обусловливает необходимость разработки более детальных рекомендаций по формированию перечня растений с высокими показателями основных видов устойчивости и газопоглотительной способности для озеленения улиц и обустройства СЗЗ промышленных предприятий г. Оренбурга, позволяющего повысить эффективность защиты населения. На способность к газопоглощению и газоустойчивость исследованы 50 наименований древесных и кустарниковых растений г. Оренбурга, представленных местными и интродуцированными видами. Для определения как газоустойчивости, так и газопоглотительной способности применяли методику экспериментального окуривания двуокисью серы. Анализ полученных данных по всем видам устойчивости позволил вычленить из перечня исследуемых видов неустойчивые растения, а также разработать рекомендации по оптимальному видовому составу зеленых насаждений для организации санитарно-защитных зон предприятий и других видов защитных лесополос.

Газопоглощение, газоустойчивость, защитное озеленение городов

Короткий адрес: https://sciup.org/142143162

IDR: 142143162 | УДК: 502.3:

Текст научной статьи Экологическое обоснование целевой реорганизации защитных насаждений г. Оренбурга

Индустриализация диктует новые условия к ландшафтной организации территорий городов. Прежде всего под этим подразумевается увеличение площади и функциональности зеленых насаждений городов. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий предъявляет повышенные требования к способности растений поглощать эксгалаты и в то же время обладать достаточно высокой устойчивостью к ним.

Анализ многочисленных источников информации по данному вопросу позволил выявить, что определение понятия «газопоглощение», относящееся к функции растений ввода в организм определенных газов, отсутствует в научной литературе. Нами было сформулировано определение данного понятия.

Газопоглощение ‒ способность растений поглощать различные количества эксгалатов из атмосферного воздуха, обусловленная биологическими особенностями видов, с последующим их накоплением в тканях или выведением из организма.

Газоустойчивость растений – их способность сохранять жизненность в условиях загрязнения воздушной среды вредными газами. Особенно опасны из них сернистый ангидрид, фтор, хлориды, двуокись азота [1].

Цель исследований ‒ разработка рекомендаций по формированию перечня растений с высокими показателями основных видов устойчивости и газопоглотительной способности для озеленения улиц и обустройства СЗЗ промышленных предприятий г. Оренбурга, позволяющего повысить эффективность защиты населения.

Материалы и методика исследований

На способность к газопоглощению и газоустойчивости исследованы 50 наименований древесных и кустарниковых растений г. Оренбурга, представленных как местными, так и интродуцированными видами. Наряду с вышеприведенными показателями оценивали реакцию видов на специфические особенности регионального климата (зимостойкость и засухоустойчивость), что может в результате позволить значительно повысить экологическую функцию защитных насаждений.

Классификация устойчивости была проведена по 3-балльной шкале. Подход к балльной оценке газоустойчивости по степени повреждения листовой пластинки двуокисью серы показан в таблице1.

Пары сернистого ангидрида, соединяясь с атмосферной влагой, способны вызвать визуально легко определяемые изменения, например ожог листовой пластинки, что использовалось нами в качестве основного критерия при оценке устойчивости исследуемых растений.

Таблица 1

Балльная оценка газоустойчивости

|

Баллы |

Уровень устойчивости |

Характеристика степени повреждения листа двуокисью серы |

|

3 |

Высокоустойчивые |

Листья не имеют визульно определяемых повреждений. Бонитет и декоративность высокие. |

|

2 |

Относительно устойчивые |

Наблюдаются незначительные повреждения, которые не снижают декоративность. |

|

1 |

Малоустойчивые |

Площадь ожога листовой пластинки составляет от 30 до 40 %. |

Засухоустойчивость и зимостойкость оценивали аналогичным образом: 3 балла ‒ высокоустойчивые; 2 – относительно устойчивые; 1 – малоустойчивые.

Общую устойчивость растений ко всем перечисленным видам воздействий оценивали с помощью суммарного комплексного показателя К. При К=3 растения относили к устойчивым, при К от 2,0 до 2,9 – к относительно устойчивым, а при К<2 – к малоустойчивым.

Для определения как газоустойчивости, так и газопоглотительной способности применяли методику экспериментального окуривания двуокисью серы [2].

Результаты исследований и их обсуждение

Степень загрязнения атмосферного воздуха городов токсическими веществами оценивается посредством безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы, которая учитывает основные эксгалаты.

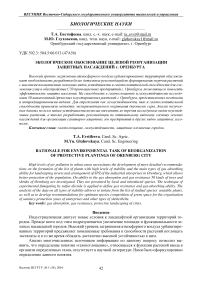

Динамика показателей ИЗА, рассчитанного по приоритетным загрязняющим веществам, за последние 5 лет показана на рисунке 1.

Низкий Повышенный Высокий ИЗА

Рисунок 1 ‒ Индекс загрязнения атмосферы г. Оренбурга за 2009-2013 гг.

Значение показателя ИЗА колеблется от 6,4 до 8,8, и уровень загрязнения характеризуется от повышенного до высокого [3-5].

В перечень наиболее опасных загрязняющих веществ входит двуокись серы. Благодаря многочисленным мероприятиям технологического и организационного характера в последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения концентрации сернистого ангидрида в воздушном бассейне города, что не снижает остроты проблемы, так как, во-первых, концентрация остается высокой, во-вторых, SO 2 относится к группе токсичных газов, оказывающих ярко выраженное неблагоприятное влияние на здоровье населения. Достоверно известно, что наличие ее в воздухе приводит к увеличению смертности от сердечно-сосудистых болезней и болезней органов дыхания.

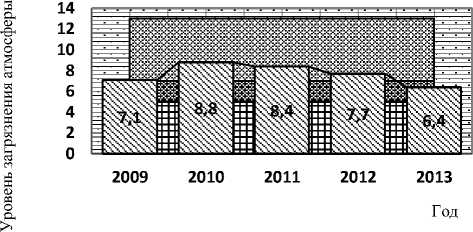

Анализ данных по Оренбургской области (рис. 2) показал, что в средней многолетней (2010‒2013 гг.) структуре общей заболеваемости взрослого населения лидируют болезни системы кровообращения (20,4%), органов дыхания (13,0%), костно-мышечной (9,5%) и мочеполовой (9,1%) систем и болезни глаза (9,0%) [6].

Кроме того, в структуре основных классов причин смерти населения области также первое ранговое место занимают болезни системы кровообращения (57,5 %).

Одним из способов решения данной проблемы являются мероприятия архитектурно-планировочного характера, в частности те из них, которые позволяют обеспечить защиту населения за счет высокоэффективного озеленения.

39,00%

9,10%

20,40%

9,00%

13,00%

9,50%

болезни системы кровообращения болезни глаза болезни органов дыхания болезни костно-мышечной системы болезни мочеполовой системы прочие

Рисунок 2 ‒ Структура общей заболеваемости населения Оренбургской области за 2010‒2013 гг.

Подобная эффективность может быть достигнута сочетанием таких ключевых показателей, как уровень газопоглощения и газоустойчивости, а также толерантности к отдельным абиотическим факторам. Проблеме изучения газоустойчивости отдельных видов растений посвящено большое количество публикаций [7-10].

В процессе исследования проведена систематизация полученных ранее научных данных за период с 1935 г. по настоящее время. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Перечень основных видов растений, используемых в озеленении, отличающихся по территории происхождения, биологическим особенностям и газоустойчивости

|

Вид |

Естественное происхождение |

Характеристика газоустойчивости |

CSO 2 , мг/м3 (ПДК= 0,5 мг/м3) |

Биология вида |

|

Клен ясенелистный |

Северная Америка |

Вполне газоустойчив. Успешно произрастает при достаточно высоких концентрациях SO 2 в воздухе. |

до 5 |

Растет быстро, но недолговечен. Пригоден для посадки в защитных полосах. Сравнительно засухоустойчив. |

|

Клен остролистный |

Европейская часть России, Западная Европа |

В промышленных районах способен произрастать в зонах умеренного загрязнения воздуха двуокисью серы 1-3. |

1-3 |

Очень теневынослив. В условиях промышленных городов газоустойчив. |

|

Береза бородавчатая |

Европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь и Европа, Алтайский край |

Удовлетворительно переносит слабое постоянное задымление атмосферного воздуха двуокисью серы. |

0,2-1,5 |

Растет обильно. Успешно возобновляется. |

|

Жимолость татарская |

Восток и юг европейской части России, Алтайский край, Средняя Азия |

Успешно переносит посадку в городских условиях и концентрацию двуокиси серы. |

не выше 1-2 |

Растет на различных почвах. Мирится с засолением. Засухоустойчивая. Зимостойкая. |

|

Снежноягодник белый |

Северная Америка |

Газоустойчив. Способен расти в зонах периодического сильного задымления двуокисью серы. |

4-8 |

Достаточно зимостоек и засухоустойчив. |

|

Дуб череш-чатый |

Европейская часть России, Северный Кавказ, Западная Европа |

Очень газоустойчив. Способен переносить периодическое сильное задымление двуокисью серы. |

4-8 |

Требователен к богатству почвы. Теневынослив. Зимостоек. |

|

Карагана древовидная |

Западная Сибирь, Восточный Казах стан |

Успешно переносит присутствие в атмосферном воздухе двуокиси серы. |

2-4 |

Растет на песках и галечниках, по лесным опушкам, по склонам оврагов. Зимостойкая. |

|

Робиния лжеакация |

Северная Америка |

Способна произрастать в зоне задымления воздуха двуокисью серы. |

0,5-2,0 |

Реликт третичного периода. Светолюбива. Ветро-, и засухоустойчива. |

|

Сирень обыкновен ная |

Юго-Восточная Европа |

Очень газоустойчива. Переносит периодически сильное задымление воздуха двуокисью серы. |

4-6 |

Произрастает на любых почвах. |

|

Ясень обыкновенный |

Европейская часть России, Крым, Кавказ, Средняя Европа |

Газоустойчив. Успешно произрастает в условиях задымления двуокисью серы и паров серной кислоты. |

2-5 |

Растет в дубравах. Светолюбив. Страдает от поздних и весенних заморозков. |

|

Ясень пен сильванский |

Северная Америка |

Повреждается, если в атмосферном воздухе присутствует значительная концентрация двуокиси серы. |

не более 2 |

Засухоустойчив. Зимостоек. |

|

Боярышник кроваволистный |

Восточная Сибирь, Средняя Азия |

Газоустойчив. Переносит концентрации SO 2 в атмосферном воздухе и паров серной кислоты. |

1,82-6,4 |

Растет на опушках, по берегам рек, очень зимостойкий. |

|

Роза морщинистая |

Дальний Восток, Китай, Корея, Япония |

Газоустойчива. Переносит высокие концентрации SO 2 в атмосферном воздухе и паров серной кислоты. |

1,82-6,4 |

К почве нетребовательна, зимостойка. |

|

Черемуха обыкновен ная |

Европейская часть России, Кавказ, Сибирь, Западная Европа |

Переносит средние концентрации двуокиси серы в воздухе и пары серной кислоты. |

0,8-3,9 |

Растет вдоль берегов рек, на богатых аллювиальных почвах. |

|

Тополь бальзамический |

Северная Америка |

Газоустойчив. Без заметных повреждений произрастает при высоких концентрациях SO 2 в воздухе. |

до 7 |

Светолюбив. Приурочен к поймам рек. К почве требователен. |

|

Липа мелколистная |

Европейская часть России Крым, Кавказ, Урал, Западная Сибирь |

Переносит незначительные концентрации двуокиси серы в атмосферном воздухе. |

не выше 0,02 |

Может вводиться в лесные культуры. |

В связи с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой на атмосферу и повышением значимости зеленых насаждений в качестве одного из механизмов защиты населения приведенные выше данные требуют корректировки с учетом уровня загрязнения, достижений селекционной науки, а также специфических климатических особенностей регионов.

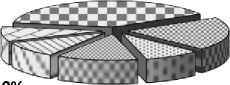

Проведенный по вышеописанной методике эксперимент позволил исключить из общего перечня исследуемых деревьев и кустарников 16 (32%) неустойчивых видов (рис. 3).

Результаты определения интенсивности и ёмкости газопоглощения и дифференциация растений по исследуемым видам устойчивости, согласно разработанной авторами статьи

Рисунок 3 ‒ Соотношение групп растений по результатам определения всех видов устойчивости

Кустарники

Деревья

Общий показатель

Таблица 3

Результаты определения газопоглощения и устойчивости древесных растений

|

Вид |

Газопоглощение |

Устойчивость, баллы |

||||

|

интенсивность (И), г/час |

Емкость (Е), кг |

газо-устойчивость |

зимо-стойкость |

засухо-устой-чи- вость |

среднее зна-че-ние, К |

|

|

Высокоустойчивые виды |

||||||

|

Вяз гладкий (Ulmus laévis ) |

1,23 |

1.63 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Вяз мелколистный (Ulmusparvifolia) |

1,09 |

1,48 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Вяз шершавый (Úlmusglábra) |

0,86 |

1,23 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Клен ясенелистный (Acer negundo L.) |

2,18 |

2,36 |

3 |

3 |

3 |

3,00 |

|

Относительно устойчивые |

||||||

|

Дуб черешчатый (Quércusróbur) |

2,32 |

2,60 |

1 |

3 |

2 |

2,00 |

|

Ива козья (Sálixcáprea) |

1,25 |

1,47 |

3 |

2 |

1 |

2,0 |

|

Клен остролистный (Acerplatanoides) |

1,82 |

2,04 |

2 |

3 |

2 |

2,33 |

|

Конский каштан обыкновенный (Aésculus hippocástanum) |

1,88 |

2,07 |

3 |

2 |

2 |

2,33 |

|

Липа сердцелистная (Tília cordáta) |

1,42 |

1,67 |

3 |

2 |

2 |

2,33 |

|

Орех грецкий ( Júglansrégia ) |

0,90 |

1,32 |

2 |

2 |

2 |

2,00 |

|

Орех маньчжурский ( Júglans mandshúrica ) |

2,11 |

2,20 |

3 |

2 |

3 |

2,66 |

|

Роби́ния ложноака́циевая (Robínia pseudoacácia) |

1,32 |

1,43 |

2 |

2 |

2 |

2,00 |

|

Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária ) |

0,79 |

1,45 |

2 |

2 |

2 |

2,00 |

|

Тополь серебристый (Pópulus álba) |

1,20 |

2,2 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Тополь черный (Pópulus nígra) |

1,20 |

1,34 |

2 |

2 |

3 |

2,33 |

|

Черешня обыкновенная (Prunus avium) |

0,47 |

0,55 |

2 |

2 |

2 |

2,00 |

|

Ясень зеленый (Fraxinuslanceolate, viridis ) |

1,20 |

1,34 |

3 |

3 |

2 |

2,66 |

|

Ясень пенсильванский (Frāxinus pennsylvānica) |

1,98 |

2,10 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior ) |

1,33 |

1,46 |

3 |

1 |

2 |

2,00 |

|

Малоустойчивые |

||||||

|

Береза бородавчатая (Bétula péndula) |

1,1 |

1,27 |

2 |

2 |

1 |

1,66 |

|

Тополь бальзамический (Populus balsamifera) |

0,66 |

1, 03 |

1 |

2 |

2 |

1,66 |

|

Тополь лавролистный (Populus laurifolia) |

2,01 |

2,19 |

2 |

2 |

2 |

1,66 |

|

Тополь пирамидальный (Pōpulus pyramidālis) |

0,90 |

1,17 |

1 |

2 |

2 |

1,66 |

|

Черемуха обыкновенная (Prúnus pádus) |

0,72 |

1,23 |

2 |

2 |

3 |

1,66 |

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что большая часть (15 видов) исследуемых древесных растений относится к категории «относительно устойчивые» (30 % от общего количества опытных растений). Высокую устойчивость показали 4 вида (8 %), и 5 видов (10 %) относятся к категории «малоустойчивые».

Таблица 4 Результаты определения газопоглощения и устойчивости кустарниковых растений

|

Вид |

Интенсивность, г/час |

Емкость (Е), кг |

Устойчивость, баллы |

|||

|

газо-устойчивость |

зимо-стойкость |

засухоус-тойчи-вость |

среднее значение К |

|||

|

Высокоустойчивые |

||||||

|

Калина обыкновенная (Vibúrnumópulus) |

1,45 |

1,79 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris) |

0,56 |

0,87 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Шиповник краснолистный (Rosa glauca) |

1,48 |

1,66 |

3 |

3 |

3 |

3,0 |

|

Относительно устойчивые |

||||||

|

Жимолость татарская (Loniceratatarica L.) |

1,75 |

1,90 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Лох серебристый (Elaeagnus commutata) |

1,33 |

1,43 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Смородина золотистая (Ribes aureum) |

1,65 |

1,74 |

3 |

3 |

2 |

2,66 |

|

Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus) |

1,9 |

2,28 |

3 |

2 |

3 |

2,66 |

|

Шиповник обыкновенный (Rosa canina) |

1,44 |

1,78 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Шиповник морщинистый (Rósa rugósa) |

0,36 |

0,54 |

2 |

3 |

3 |

2,66 |

|

Малоустойчивые |

||||||

|

Акация желтая (Caragána arboréscens) |

1,44 |

1,96 |

3 |

2 |

2 |

2,33 |

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что исследуемые виды кустарниковых растений продемонстрировали более высокую устойчивость как к воздействию сернистого ангидрида, так и к особенностям регионального климата. Наибольшую группу составляют относительно устойчивые виды кустарников – 12 % (от общей выборки), к высокоустойчивым относятся 6% и 2% ‒ малоустойчивые.

Выводы

Результатом проведенных исследований стала разработка рекомендаций по подбору видового состава древесно-кустарниковой растительности, обладающего оптимальным сочетанием значений всех анализируемых показателей. К данной группе отнесены 11 видов, в том числе 5 деревьев ( Ulmuslaévis, Acer negundo L., Júglans mandshúrica, Fraxinuslanceolate, viridis, Frāxinus pennsylvānica ) и 6 кустарников ( Loniceratatarica L., Vibúrnumópulus, Ribes aureum, Symphoricarpos albus, Rosa glauca, Rosa canina ).

Вышеуказанные растения, продемонстрировавшие в ходе эксперимента повышенную способность к поглощению сернистого ангидрида и обладающие высокой толерантностью к специфическим особенностям регионального климата, в конечном счете рекомендованы авторами к использованию с целью озеленения улиц и обустройства СЗЗ промышленных предприятий г. Оренбурга, что позволит повысить эффективность защиты населения.

Исследования выполнены в рамках госбюджетной НИР № ГР 01201167490.

Список литературы Экологическое обоснование целевой реорганизации защитных насаждений г. Оренбурга

- Быков Б.А. Экологический словарь. -Алма-Ата: Наука,1983. -216 с.

- Пат. № 2213361 РФ, МПК B 63 B 35/62, 35/58 Способ определения степени загрязнения атмосферы серосодержащими соединениями городских и прилегающих к ним территорий методом фитоиндикации/О.А. Неверова, А.А. Быков; заявитель и патентообладатель Кемеровский научный центр СО РАН. -№ 2002100332/13; заявл. 03.01.2002; опубл. 27.09.2003.

- Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2013 году/Правительство Оренбургской обл.; сост. В.С. Белов . -Оренбург, 2014. -232 с.

- Морозова З.Ш., Глуховская М.Ю. Экологическая характеристика Оренбургской области //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы всерос. науч.-метод. конф., 29-31 янв. 2014 г., Оренбург/М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». -Оренбург, 2014. -С. 963-967.

- Шерстюк В.В., Евстифеева Т.А. Изучение динамики качества атмосферного воздуха и воды поверхностных водных объектов оренбургской области за период с 2005 по 2011 год//Научное творчество XXI века: сб. тр. Ч. 2. -Красноярск: Изд-во «Научно-инновационный центр», 2012. -С. 475-479.

- Кононова И.В. Научное обоснование совершенствования организации медицинской и социальной помощи населению старше трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации: дис.. канд. мед. наук: 14.02.03/И.В. Кононова. -Оренбург, 2015. -153 с.

- Илькун Г.М., Миронова A.C., Мольтрук В.В. Поглощение растениями из воздуха SO2//Растения и промышленная среда. -Киев: Наукова думка, 1971. -С. 40-42.

- Красинский Н.П. Озеленение промплощадок дымоустойчивым ассортиментом/Н.П. Красинский; Гос. акад. коммун. хоз-ва. -М.: Власть Советов, 1937. -219 с.

- Thomas M.D., Hendricks R.H. Effect of air pollution on plants//Air pollution handbook. -N.Y., 1956. -N 9. -P. 45-56.

- Rao D.N. Use of plants as indicators and monitors of sulfur dioxide pollution//Chemistry age India. -1977. -Vol. 28, N 8. -P. 665-672.