Экологическое состояние почв Верхнеленья

Автор: Белозерцева Ирина Александровна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 3 (8), 2018 года.

Бесплатный доступ

По результатам работ, проведенных в 2009-2012 гг., дается характеристика химического состава почв территории расширения и освоения газоконденсатного месторождения (на примере юга Усть-Кутского района). Анализ загрязнения почв данной территории в целом показал повышенное содержание химических элементов в почвах, которые относятся к двум классам токсичности: Zn, Pb (I кл.) и Cr (II кл.), что связано с их высокой концентрацией в почвообразующих породах. Содержание нефтепродуктов в почвах данного месторождения ниже санитарно-гигиенических норм, но выше чем на прилегающих территориях. Фоновое содержание фенолов для различных типов почв составляет от 0,14 до 0,98 мг/кг. Почвы населенных пунктов характеризуются хорошим экологическим состоянием, что связано со слабой освоенностью территории из-за суровых климатических условий.

Почвы, природное фоновое содержание, загрязнение, газоконденсатное месторождение, иркутская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148317136

IDR: 148317136 | УДК: 631.4 | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-3-17-27

Текст научной статьи Экологическое состояние почв Верхнеленья

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) — одно из самых крупных в Иркутской области. Территория юга Усть-Кутского района осваивается. Исследования по экологическому состоянию почв проводились в целях расширения территории освоения газоконденсатного месторождения и формирования лицензионного участка. Полный учет природных факторов на начальном этапе освоения, своевременное принятие корректирующих мер в процессе освоения позволяют отказаться от производства ненужных и дорогостоящих работ на последующих этапах, сосредоточив ресурсы в наиболее эффективных областях. Данная работа проведена для того, чтобы дать фоновую характеристику территории. Так, в случае возможных аварий при эксплуатации буровых скважин можно будет определить степень загрязнения окружающей среды.

Носителями химического загрязнения при добычи углеводородного сырья служат подземные воды, используемые для поддержания пластового давления, буровые растворы, химические реагенты, различные присадки, ингибаторы коррозии металла и осаждения солей. Из всего многообразия возможного поступления в природную среду веществ наиболее распространенными являются нефтепродукты и водорастворимые соли высокой концентрации.

Из рассмотренных макро- и микроэлементов к первому классу опасности относятся Pb, Cd, Zn; ко второму классу — Cu, Ni, Co, Cr; к третьему — Mn. Тяжелые металлы, поступая из почвы в растения, передаваясь по цепям питания, оказывают токсическое действие на растения, животных и человека. Свинец ядовит для животных и человека, оказывает общетоксическое, канцерогенное и мутагенное действие. Соединения кадмия угнетающе действуют на нервную систему, поражают дыхательные пути и вызывают изменения внутренних органов. Избыточное количество цинка отрицательно влияет на некоторые почвенные процессы: изменяются физические и физико-химические свойства почвы, снижается биологическая активность. Высокие концентрации Co, Ni, Cr, Cu и Mn в почвах угнетающе действуют на растения, развиваются хлороз и некроз листьев и другие заболевания. Фенолы негативно воздействуют на почки, ЦНС, желудочно-кишечный тракт человека. Нефтепродукты оказывают токсическое воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. При высокой концентрации хлоридов в почве культурные растения не будут расти, нарушаются нормальные процессы дыхания и фотосинтеза растений. Избыточное и одностороннее азотное питание растений замедляет созревание урожая.

Методы

Геоэкологический мониторинг почв Верхнеленья проводился в составе комплексных экспедиций сотрудников Института географии им. В. Б. Сочавы в 2009–2012 гг. Система экологических наблюдений за состоянием почвогрунтов спроектирована на основе ландшафтно-геохимической дифференциации с учетом геохимических барьеров и наиболее вероятных путей поверхностной и грунтовой (подпочвенной) миграции загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ГОСТов. Пробы почв отбирались в населенных пунктах, свалках, карьерах, на площадках законсервированных разведочных и планируемых буровых скважин и в их окрестностях (с учетом стока поверхностных вод и розы ветров), а также на всей фоновой территории. На ключевых участках были заложены геохимические профили по долинам и водоразделам рек на различных элементах рельефа, коренных породах, склонах разной экспозиции. Пункты отбора проб почвы на участках, затронутых хозяйственной деятельностью (вблизи населенных пунктов), располагали по сетке 500 х 500 м с учетом стока поверхностных вод и розы ветров, на фоновом участке по сетке 2 х 2 км и 5 х 5 км в зависимости от доступности. Всего отобрано для физико-химических анализов более 200 образцов. Анализы почв проведены в соответствии с общими требованиями ГОСТов в лицензированном химико-аналитическом центре (ХАЦ) Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН А. К. Ждановой и Л. Г. Чернеговой.

Результаты и обсуждения

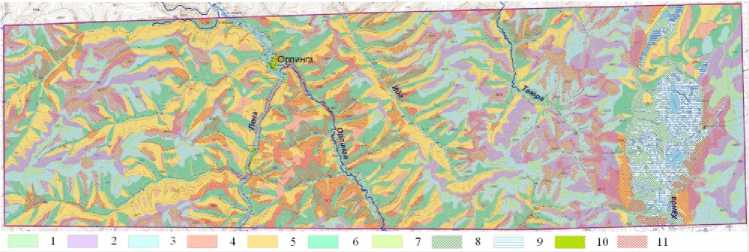

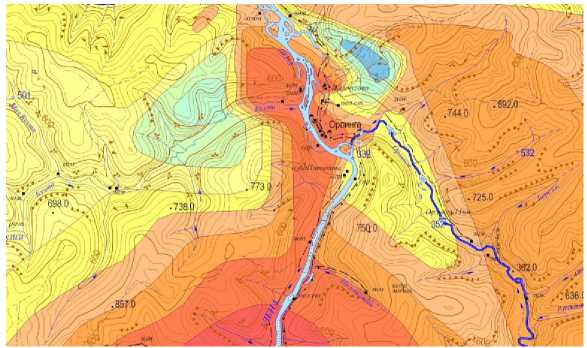

Структура почвенного покрова Усть-Кутского района довольно пестрая из-за расчлененного рельефа и разнообразия коренных и подстилающих пород. По результатам исследования составлена почвенная карта (рис. 1, табл. 1). На пологих склонах северной экспозиции и в долинах рек встречается многолетняя или медленно оттаивающая сезонная мерзлота. Дифференцирующая роль мезорельефа проявилась в закономерной смене групп типов почв от вершин увалов к долинам рек. Водораздельные поверхности преимущественно заняты подзолами и подзолистыми почвами на бес-карбонатных песчаниках, песках, алевролитах и конгломератах. На известняках, алевролитах, мергелях, аргиллитах, доломитах сформировались подзолистые остаточно-карбонатные и дерново-подзолистые остаточно-карбонатные и подзолистые перегнойные. Для крутых склонов характерны буроземы каменистые и маломощные. На покатых южных склонах, сложенных бескарбонатными подстилающими и коренными породами, доминируют сочетания подбуров, дерново-подбуров и буроземов грубогумусовых, на карбонатных породах — серые метаморфические и серые почвы, встречаются дерново-подзолистые остаточно-карбонатные. На покатых северных склонах развиты криоземы, торфяно-криооземы и подбуры на бескарбонат-ных породах, а на карбонатных породах — подзолистые перегнойные и торфяно-подзолистые остаточно-карбонатные. В поймах и на нижних террасах рек Лена и ее притоков на фоне аллювиальных гумусовых и темногумусовых выделяются комбинации аллювиальных торфяно-глеевых и перегнойно-глеевых почв, что обусловлено разнообразием гидротермических условий. В долине р. Ханда преобладают аллювиальные торфяно-глеевые и перегнойно-глеевые почвы, торфяно-криоземы. Почвы населенных пунктов классифицируются как урбопочвы (урбоаллювиальная гумусовая), сельскохозяйственных земель — агропочвы (агросерая).

Рис. 1. Почвы юга Усть-Кутского района

Таблица 1

Легенда к карте «Почвы юга Усть-Кутского района»

|

№ |

Основные почвы |

Сопутствующие (15-20% к площади контура) |

Встречающиеся (5-10%) |

Элемент рельефа |

Подстилающие и коренные породы |

|

1 |

дерново- подзол, подзол |

дерновоподзолистая, подзолистая |

подбур иллюви-ально-гумусовый и оподзоленный |

водораздел |

песчаники, пески, глины, алевролиты, аргиллиты, |

|

2 |

криозем, торфяно-криозем |

торфяно-подбур |

торфяно-подзол, бурозем оподзо-ленный |

склон северной экспози ции |

конгломераты, углистые сланцы, каменные угли |

|

3 |

дерново-подбур |

подбур иллю-виально-гумусовый (иллювиальножелезистый) |

бурозем грубогумусовый |

склон юж ной экспози ции |

|

|

4 |

подзолистая остаточно-карбонатная |

дерновоподзолистая остаточно-карбонатная |

подзолистая пе регнойная |

водораздел |

известняки, алевролиты, мергели, аргиллиты, доломиты, песчаники, про слои карбонатных и кремне-во-карбонатных брекчий |

|

5 |

подзолистая перегнойная |

торфяноподзолистая остаточно-карбонатная |

торфяноподзолистая |

склон северной экспози ции |

|

|

6 |

серая мета морфическая |

серая |

дерновоподзолистая остаточно-карбонатная |

склон юж ной экспози ции |

|

|

7 |

слоисто-аллювиальная, аллювиальная гумусовая |

аллювиальная темногумусовая |

аллювиальная торфяно-глеевая и перегнойноглеевая |

пойма |

аллювий с разнообразными породами: от илов и глин до песчаногалечниковых отложений |

|

8 |

аллювиаль ная гумусовая, темногумусовая |

слоисто аллювиальная |

аллювиальная торфяно-глеевая и перегнойноглеевая |

высокая пойма, террасы южной экспозиции |

|

|

9 |

аллювиальная торфяноглеевая и перегнойно-глеевая |

торфяно-криозем |

аллювиальная гумусовая |

низкая пойма, террасы северной экспозиции |

|

|

10 |

агро- (урбо-) аллювиальная гумусо вая |

агроземы, ур- баноземы |

агро- (урбо-) серая и другие агро- (урбо-) почвы |

долины рек, склоны различной экспозиции |

разнообразные, от песчаников до аллювиальных отложений |

|

11 |

дерновоподзолистая пирогенная |

серая пирогенная |

подбур пирогенный и другие почвы после пожаров |

разнообразный |

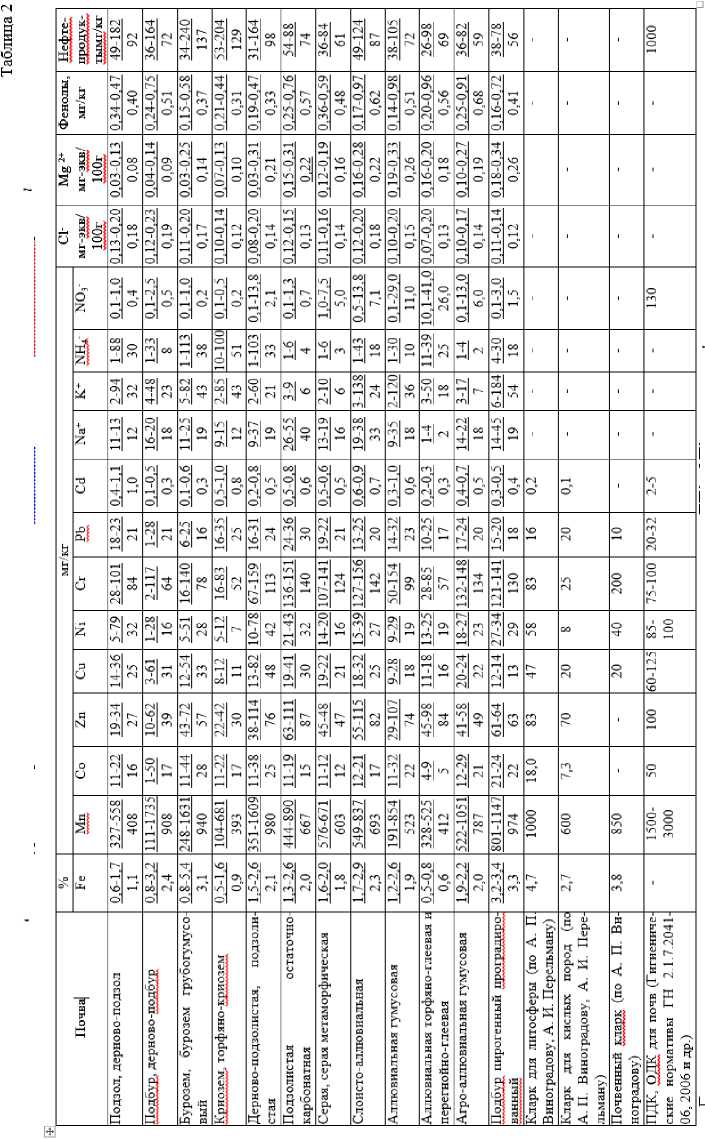

Фоновые уровни содержания химических элементов и веществ в почвах юга Усть-Кутского района

Примечание: над чертой - диапазон изменений, под чертой — среднее содержание: прочерк - кларк. ПДК и ОД К не установлены

Практически все почвы данной территории были подвержены пожарам в разное время и в различной степени (до полного выгорания органических горизонтов в 20 см). Под влиянием пожаров в почвах уменьшаются кислотность и содержание органических веществ, увеличивается количество щелочных и щелочноземельных элементов в 2–6 раз из-за их концентрирования в золе. На отрицательных элементах рельефа в случае уничтожения растительности от пожаров при наличии многолетней мерзлоты наблюдается процесс заболачивания. С повышением увлажнения торфяно-криоземы пирогенные эволюционируют в торфяно-криоземы глееватые, а в дальнейшем — в торфяно-глееземы. В подзолистых почвах при данных условиях также развиваются процессы оглеения и оторфования. Выявлены фоновые содержания химических элементов и степень загрязнения почв Южно-Усть-Кутского лицензируемого участка (табл. 2). Содержание экологически опасных химических элементов в верхних горизонтах различных типов почв оценивалось по отношению к их кларку [Виноградов, 1957; Перельман, 1979; Добровольский, 1983], ОДК и ПДК1.

80–90

40–50

50–60

90–100 мг/кг

60–70

70–80

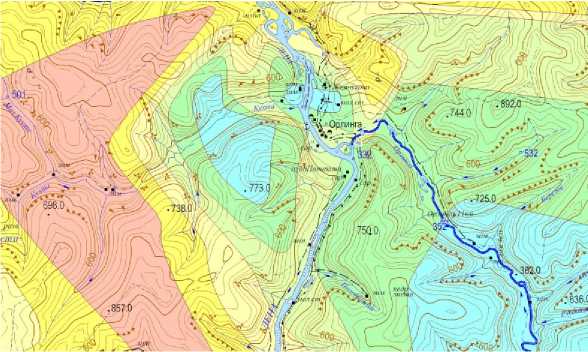

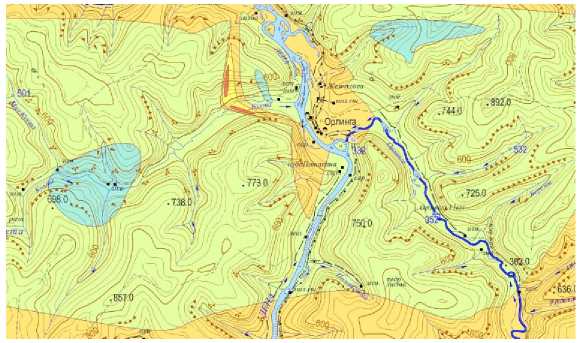

Рис. 2. Содержание цинка в почвенном покрове юга Усть-Кутского района (фрагмент карты)

70–80

100–110

60–70

120–130

80–90

130–140

140–160 мг/кг

90–100

110-120

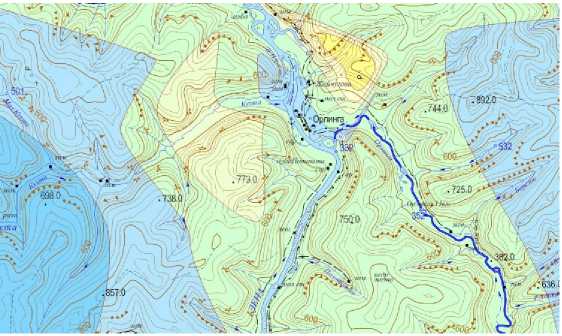

Рис. 3. Содержание хрома в почвенном покрове юга Усть-Кутского района (фрагмент карты)

Выявлено, что обеспеченность всех исследуемых почв доступным азотом и калием для питания растений хорошая. Азот и калий необходимы для жизнедеятельности всех организмов. Максимальные запасы азота биосферы сосредоточены в почвах. Наиболее высока потребность растений в азоте (исключение составляет лишь калий, содержание которого в отдельных случаях выше азота). Калий обычно занимает второе место. Доступны для растений минеральные формы азотных соединений: аммиак, нитраты и нитриты.

10–15 15–20 20–25

Рис. 4. Содержание свинца в почвенном покрове юга Усть-Кутского района, мг/кг (фрагмент карты)

30–40

Анион NO 3 в почве не поглощается ни химически, ни физико-химически и при достаточной влажности целиком находится в почвенном растворе. Накопление нитратов в почве свидетельствует о ее хорошем «санитарном» состоянии: те же величины рН, те же концентрации и состав почвенного раствора, степень аэрации, влажность и температура, которые благоприятны для большинства культурных растений и способствуют и процессу нитрификации.

Нитраты характеризуются весьма высокой мобильностью в почве. Сравнительно мало подвижен в почве аммонийный азот, так как ионы аммония вступают в обменные реакции с катионами почвенного поглощающего комплекса. Содержания нитратов в почвах не превышают ПДК (130 мг/кг).

Содержание хлоридов, нитратов, натрия, калия, железа, марганца, кобальта, меди, никеля, кадмия в почвах не превышает их кларковые значения по А. П. Виноградову (1957), А. И. Перельману (1979) и В. В. Добровольскому (1983), ПДК и ОДК.

В пространственном распределении химических элементов в почвенном покрове выявлено, что повышенное содержание свинца, цинка и хрома (превышающее ПДК в 1,1–1,6 раза, рис. 2–4) обнаружено в почвах в основном на карбонатных породах, а также в пониженных элементах рельефа, что соответствует повышенному содержанию их в подстилающих и коренных породах [Гребенщикова и др., 2008]1;2.

Повышенное содержание химических элементов в почвах поймы можно объяснить привносом их из почв и пород сопряженных ландшафтов с последующей аккумуляцией. Повышенные содержания свинца, цинка и хрома в почвах также были ранее выявлены для прилегающих территорий Хан-динского и Ковыктинского лицензионных участков [Белозерцева, 2012].

Следует отметить, что почвы населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий находятся в хорошем экологическом состоянии. Повышенные концентрации, превышающие ПДК в урбаноземах, агроземах и урбо- (агро-) почвах выявлены только для хрома, что связано с их высоким содержанием в породах. Содержание остальных исследованных элементов в данных почвах не превышает санитарно-гигиенические нормативы, что связано с малым освоением территории (с плотностью населения 1–5 и менее чело-век/км2 и слабым или практически отсутствием развития сельского хозяйства в данном регионе из-за суровых климатических условий.

Элювиально-иллювиальному перераспределению в профилях дерновоподзолистой почвы подвержены Fe, Cu, Ni и Pb. В зависимости от реакции среды в почвах различна подвижность химических элементов. В кислой среде, присущей подзолистым, торфянисто-перегнойным почвам, подвижны Sr, Cu, Zn, Cd, в слабокислой и нейтральной, которая преобладает в верхних горизонтах большинства почв, — Zn, а в щелочной, свойственной карбонатным почвам, — Pb.

Нефтепродукты (НП) — один из основных приоритетов при загрязнении почвы. Почвы и грунты считаются загрязненными, когда концентрация нефтепродуктов в них достигает такой величины, при которой начинаются негативные экологические изменения в окружающей среде: нарушается экологическое равновесие в почвенной экосистеме, гибнет почвенная биота, падает продуктивность или наступает гибель растений, происходит изменение морфологии, водно-физических свойств почв, падает их плодородие, создается опасность загрязнения подземных и поверхностных вод в результате вымывания нефтепродуктов из почвы или грунта и их растворения в воде. Фоновое содержание нефтепродуктов для данной территории газоконденсатного месторождения составляет для разных типов почв от 26 до 240 мг/кг (рис. 5), что не превышает ориентировочно допустимую концентрацию (1000 мг/кг), но выше, чем на прилегающих территориях. Например, средний уровень содержания нефтепродуктов Северо-Ковыктинского газоконденсатного месторождения составляет 22 мг/кг [Белозерцева, 2012]. Однако в почвах вблизи свалок и населенных пунктов Боханского района (Верхнее Приангарье) содержание нефтепродуктов превышает 2000 мг/кг [Белозерцева, Рыжов, 2017].

100–125

< 50

50–75

75–100

125–150

150–175 мг/кг

Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в почвенном покрове юга Усть-Кутского района (фрагмент карты)

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в почвы при разработке нефтегазоконденсатных месторождений, и в естественных условиях образуются в процессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях. Для фенолов не предусмотрено разделение на классы опасности, ОДК и ПДК не разработаны. Фоновое содержание для данной территории газокон- 25

денсатного месторождения для различных типов почв составляет от 0,14 до 0,98 мг/кг. На территории Боханского района, который расположен южнее и более освоенный, содержания фенолов в почвах некоторых населенных пунктов составляют более 2 мг/кг.

Заключение

Таким образом, структура почвенного покрова Верхнеленья подчиняется вертикальной зональности, а также обусловлена чередованием карбонатных и бескарбонатных коренных и подстилающих пород. Водоразделы, сложенные бескарбонатными породами, преимущественно заняты почвами с элю-виально-иллювиально дифференцированным профилем, северные склоны — криоземами, торфяно-криоземами, торфяно-подбурами, торфяно-подзолами а южные склоны — подбурами. На крутых склонах встречаются буроземы. На карбонатных породах имеют распространение серые, серые метаморфические и подзолистые остаточно-карбонатные почвы. Значительная часть территории подвержена неоднократным пожарам и вырубкам.

Содержание большинства исследованных химических элементов ниже среднего содержания их в почвах земного шара. Экологическое состояние почв юга Усть-Укутского района можно считать удовлетворительным. Однако район исследования характеризуется повышенным содержанием свинца, цинка, хрома и нефтепродуктов в почвах, что связано с природным генезисом, почвообразующими породами. Концентрации Pb, Zn и Cr в почвах и породах превышают санитарно-гигиенические нормативы в 1,1–1,6 раза. Однако почвы населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий находятся в хорошем экологическом состоянии.

Автор сердечно благодарит всех участников летних экспедиций 2009–2012 гг., проведенных на территории газоконденсатного месторождения Верхнеленья.

Список литературы Экологическое состояние почв Верхнеленья

- Белозерцева И. А. Трансформация почв в мерзлотно-таежных условиях в районе освоения газоконденсатного месторождения // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. М.: Наука, 2012. № 3. С. 221-228.

- Белозерцева И. А., Рыжов Ю. В. Химический состав естественных и антропогенно нарушенных почв правобережного лесостепного Приангарья (на примере Боханского района Иркутской области) // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Биология. Экология. 2017. Т. 20. С. 47-60.

- Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 236 с.

- Гребенщикова В. И., Лустенберг Э. Е., Китаев Н. А., Ломоносов И. С. Геохимия окружающей среды Прибайкалья (Байкальский геоэкологический полигон) / науч. ред. акад. М. И. Кузьмин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова. Новосибирск: Гео, 2008. 234 с.

- Добровольский В. В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. М.: Мысль, 1983. 272 с.

- Перельман А. И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. 423 с.

- Шишов Л. Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И., Герасимова. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с. [Электронный ресурс]. URL: http://soils.narod.ru/taxon/type/a.html (дата обращения: 25.06.2018).

- Timmermann F., Scholl W. Nutzen und Risigen der landwirtschaftlichen Verwertung von Klarschlammen und Siedlungskomposten // VDLUFA-Schriftreihe, Kongressband. 1987. H. 23. S. 1-24.