Экологическое состояние ромашки аптечной (Matricaria chamomilla L.), произрастающей на антропогенно преобразованных территориях

Автор: Остроухова Е.Г.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведена экологическая оценка содержания и особенностей накопления химических элементов почвами и растениями Matricaria chamomilla L. в различных экологических условиях на юге Западной Сибири. Валовая концентрация и содержание подвижных форм соединений химических элементов варьируют в широких пределах. Исследованные нами растения M. chamomilla соответствуют требованиям к общей зольности, содержанию золы, нерастворимой в 10 % HCl, а также концентрации нормируемых химических элементов в лекарственном растительном сырье.

Химические элементы, почвы, лекарственные растения, антропогенно преобразованные почвы, фоновые почвы, зольность

Короткий адрес: https://sciup.org/147229985

IDR: 147229985

Текст научной статьи Экологическое состояние ромашки аптечной (Matricaria chamomilla L.), произрастающей на антропогенно преобразованных территориях

Актуальность

Глобальные изменения состояния окружающей среды оказывают влияние в том числе и на дикорастущие лекарственные растения, поэтому' уже с прошлого века лекарственное растительное сырье (ЛРС) стало объектом экологических исследований. При употреблении растительных лекарственных препаратов в организм человека поступает не только комплекс биологически активных веществ, но и целый спектр химических элементов (ХЭ), оказывающих на него комплексное воздействие. ХЭ участвуют в различных биохимических процессах, стимулируют и нормализуют обмен веществ, обладают высокой биологической активностью, однако потенциально токсичные соединения, в частности тяжелые металлы. в высоких концентрациях могут быть опасны для здоровья людей [2, 6]. Исследование элементного химического состава лекарственных растений не только имеет большое практическое значение, но и решает важную теоретическую задачу' - определение роли факторов окружающей среды в накоплении связанных и подвижных форм химических элементов растениями различных таксонов. Весьма актуальным становится изучение закономерностей содержания, накопления и распределения максимально широкого спектра ХЭ в лекарственных растениях различных регионов и создание базы данных по их элементному химическому составу. Также большую теоретическую и практическую значимость приобретают исследования ЛРС. произрастающего на антропогенно преобразованных территориях, что может позволить в дальнейшем расширить сырьевую базу дикорастущих лекарственных растений.

В настоящее время лекарственное растениеводство развивается весьма интенсивно, однако в некоторых случаях наблюдается снижение качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) вследствие влияния на растения индустриальной и транспортной нагрузки, что особенно актуально для крупных городов и прилегающих к ним территорий [2. 14]. На территориях. испытывающих антропогенную нагрузку, зачастую является доминирующим семейство Asteraceae (или Compositae) [3, 7] - одно из самых больших семейств двудольных растений, включающее в себя несколько десятков тысяч видов. Многие виды данного семейства используются в качестве лекарственных растений как в народной, так и в официальной медицине, в том числе и Matricaria chamomilla L. (ромашка аптечная), входящая в фармакопеи более 25 стран мира [13]. Препараты ромашки аптечной оказывают спазмолитическое, противовоспалительное. противомикробнос. успокоительное действие, обладают антимутагенной активностью и снижают уровень холестерина [б].

Цель данной работы - исследовать содержание химических элементов в системе "почва - растение" и дать экологическую оценку лекарственного растительного сырья М. chamomilla, собранного на антропогенно преобразованных территориях Новосибирской агломерации.

Объекты и методы

Работы проводились на фоновых и антропогенно преобразованных территориях Новосибирской агломерации - г. Новосибирск. Новосибирский. Колыванский. Искитимский и др. районы. В качестве объектов исследования были использованы образцы почв (глубина отбора 0-20 см в основной зоне минерального питания) и растений М. chamomilla (цветки и корни части), отобранных в фазу цветения. Пробы почв и растений отбирали на фоновых и антропогенно преобразованных территориях по общепринятым методикам, на каждой площадке бралось не менее 5 индивидуальных проб почв и растений, из которых составлялась средняя проба.

Элементный химический состав почв и растений определяли после сухого озоления методом атомно-эмиссионной спектроскопии, содержание подвижной формы ХЭ в почвах - по РД 52.18.289-90. Все анализы выполнены в трех аналитических повторностях, данные приведены в пересчете на абсолютно сухое вещество. В качестве стандартов использованы образцы почв (СДПС-1. СЧТ-3, САДПП-09/3. САЧвП-05/2), травяной муки злаковой (гранулированной) (ТМЗг-01) и листа березы (ЛБ-1). Полученные результаты определения ХЭ в стандартах укладывались в их аттестованные значения. Общую зольность и количество юлы. не растворимой в 10% НО. определяли согласно Государственной фармакопее Российской Федерации (ГФ)|1].

Математическая обработка полученных результатов проводилась в программах SNEDECOR и STATISTICA 6.1 Нормальность распределения исследуемых ХЭ оценивалась по критериям Уилка-Шапиро. проверка гипотез о равенстве дисперсий в нормально распределенных выборках проводилась по критериям Кохрена. Поскольку для большинства исследуемых ХЭ было выявлено анормальное (логарифмическое) распределение данных, для их описания использовали медиану (Me) и доверительный интервал (ДИ)- Для оценки статистической значимости различий проводился не пара метрический дисперсионный анализ по методу Краскела-Уоллиса. Критический уровень значимости р во всех случаях принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Элементный химический состав почвенного покрова в разных регионах существенно отличается, что обусловлено влиянием на его формирование естественных особенностей территорий (геоморфологических. природно-климатических, ландшафтно-геохимических и др.), а также антропогенного воздействия. Более того, большие различия в содержании тяжелых металлов и неметаллов могут быть обнаружены на рядом расположенных небольших территориях, если местные почвы сформировались на почвообразующих породах. неодинаковых по гранулометрическому составу и/или литохимической основе [4]. В исследованных нами фоновых и антропогенно преобразованных почвах статистически значимой разницы валового содержания изучаемых ХЭ не обнаружено, что уже отмечалось для почв региона и ранее [7, 15]. Не наблюдается и существенных отличий от их фонового содержания в почвах НСО [5], хотя стоит отметить, что по среднему валовому содержанию многих ХЭ почвы Новосибирской области в целом отличаются от почв других районов Сибири и России - в них было обнаружено повышенное количество В, Mo, Be, As, Сг, Ni, Вг, Sn, Sr, Be и других редкоземельных ХЭ [И]

Информация о валовом содержании макро- и микроэлементов в почвах дает лишь общее представление об их количестве, но не раскрывает почвенно-геохимические и биогеохимические особенности изучаемых территорий, а также не позволяет оценить их доступность растениям. Наибольшее значение в минеральном питании растений имеют подвижные соединения ХЭ. которые характеризуют способность элементов мигрировать из почв в сопредельные среды, участвовать в формировании их потока в системе почва-растение, опасность для растений, животных и человека загрязнения почв и т.д. Их содержание зависит от вещественного состава почв, емкости катионного обмена, реакции почвенной среды и т.д., а для извлечения используется широкий спектр экстрагентов [9]. По ГН 2.1.7.2041-06 нормируется содержание в почве подвижной формы ХЭ, извлекаемой ацетатно-аммонийным буферным раствором (ААБ) с pH 4,8 В почвах юга Западной Сибири доля данной формы тяжелых металлов невелика и варьирует в широком диапазоне, зависит от типа почв и валового содержания элементов, количества физической глины и гумуса, реакции среды [И].

Изучение и оценка содержания подвижной формы макро- и микроэлементов в антропогенно преобразованных почвах вблизи промышленных центров и крупных автомагистралей не выявило в них статистически значимых отличий по сравнению с почвами фоновых территорий. Превышения ПДК подвижной формы ХЭ по ГН 2.1.7.2041-06 также не обнаружено, напротив, можно сделать вывод о недостаточной обеспеченности почв необходимыми элементами питания растений, что уже отмечалось ранее для почв региона [10].

Оценка исследованного нами ЛРС М. chamomilla по нормативам ГФ [1] показала отсутствие превышения допустимых значений общей зольности, содержания золы, нерастворимой в 10 % НС1, и концентрации нормируемых ХЭ. Содержание последних также соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, предъявляемым к ЛРС и БАД на растительной основе.

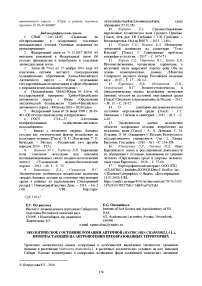

В элементном химическом составе цветков М. chamomilla, собранных на фоновых и антропогенно преобразованных территориях, не было обнаружено статистически значимых отличий; такая же ситуация сохранилась и при анализе подземных частей растений, поэтому' на рис. 1 представлены обобщенные результаты. Подобное явление вызвано высокой внутривидовой вариабельностью содержания ХЭ в пробах, что уже отмечалось ранее для сельскохозяйственных [8, 12] и ресурсных, в том числе лекарственных [7, 15] растений региона; и позволяет прийти к заключению о незначительном влиянии антропогенного фактора на содержание ХЭ в М. chamomilla, произрастающей на исследованной территории.

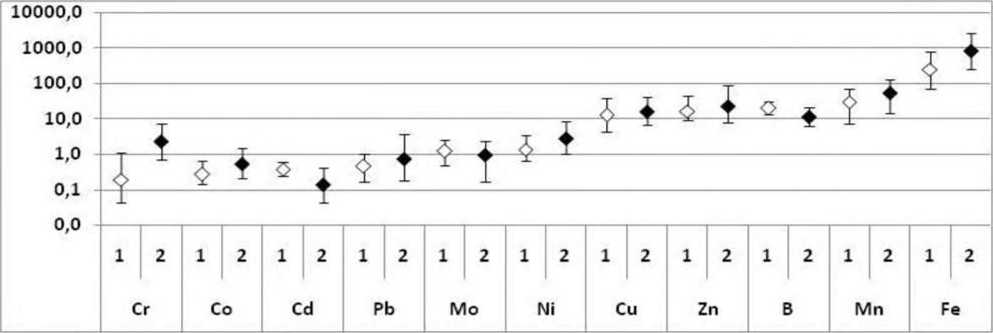

Элементный химический состав подземных органов растений имеет определенные отличия от надземной части (рис. 1), которые четко выявляются при расчете коэффициента корневого барьера Ккб (отношение содержания ХЭ в корнях к их концентрации в надземных органах), позволяющего оценить степень накопления ХЭ растениями (рис. 2).

Величина Ккб больше единицы указывает на наличие барьера при поступлении ХЭ в надземную часть растений. Не останавливаясь подробно на возможных механизмах данного явления, широко обсуждаемых в литературе, можно лишь отметить, что приводимые исследователями данные зачастую резко отличаются между собой и напрямую зависят от природы ХЭ, вадов растений, условий окружающей среды и т.д.

Исследованные нами растения М. chamomilla безбарьерно поглощают В, а также относящийся к токсичным элементам Cd; значение Ккб составляет как больше, так и меньше единицы для Mo, Zn и Со. Остальные исследованные ХЭ содержатся в цветках растений в меньшем количестве, чем в корнях, при этом Ккб значительно варьирует в разных точках, изменяясь в диапазоне от 1 до 10 (Си, РЬ, Мп, Ni) и более (Ге, Сг).

Рис. 1. Элементный химический состав А/. chamomilla. произрастающей на территории Новосибирской агломерации, мг/кг а.с.в. (1 (белые ромбы) - цветки. 2 (черные ромбы) - корни)

Рис. 2. Коэффициент корневого барьера растений А/. Chamomilla, произрастающих на территории Новосибирской агломерации

Дтя оценки степени перехода ХЭ из почвы в растения М. chamomilla были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения Ах. Диапазоны их значений соответствовали элементам очень слабого и слабого захвата у Сг и Ее. среднего накопления и интенсивного захвата - у Со. Мп. Ni и РЬ. среднего и интенсивного накопления - В. Cd. Си. Мо и Zn.

Заключение

На территории Новосибирской агломерации антропогенные изменения окружающей среды не находят статистически значимого отражения в средних диапазонах элементного химического состава М. chamomilla. варьирующего в весьма широких пределах. Цветки М. chamomilla в целом соответствуют требованиям экологической безопасности, предъявляемым к лекарственному растительном) сырью. Таким образом, для данного вида растений подтверждена возможность использования исследованной растительной продукции антропогенно преобразованных территорий в лекарственных целях.

Список литературы Экологическое состояние ромашки аптечной (Matricaria chamomilla L.), произрастающей на антропогенно преобразованных территориях

- Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания. Т. 2. М.: Мин. Здрав. РФ, 2015. 1004 с.

- Гравель И.В., Шойхет Я.Н., Яковлев Г.П., Самылина И.А. Фармакогнозия. Экотоксиканты в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 304 с.

- Жесткова Д.Б., Чеснокова Е.В., Уромова И.П. Анализ флоры городских территорий вдоль автомагистралей Нижнего Новгорода // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1 (1). С. 140-145.

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы и неметаллы в системе почва-растение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 221 с.

- Ильин В.Б., Сысо А.И. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 229 с.

- Ловкова М.Я., Рабинович А.М., Пономарева С.М., Бузук Г.Н., Соколова С.Н. Почему растения лечат. М.: Ленанд, 2014. 288 с.

- Мяделец М.А., Сиромля Т.И. Особенности экологического состояния почвенно-растительного покрова вдоль автомагистралей и в рекреационных зонах г. Новосибирска // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5; URL: www.science-education.ru/128-22706 (дата обращения: 19.11.2015)

- Синдирева А.В. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва – растение – животное: Автореф. дис. д-ра биол. наук. Тюмень, 2012. 36 с.

- Сиромля Т.И., Сысо А.И. К вопросу об экстрагентах для определения доступности химических элементов растениям // Проблемы биохимической и геохимической экологии. 2008. № 1. С. 26-32.

- Сиромля Т.И., Сысо А.И., Загурская Ю.В, Баяндина И.И. Эколого-агрохимическая оценка состава и свойств почв ботанических садов юго-востока Западной Сибири // Агрохимия. № 10. 2017. С. 16-23.

- Сысо А.И. Закономерности распределения химических элементов в почвообразующих породах и почвах Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 277 с.

- Фещенко В.П. Мониторинг тяжёлых металлов на сельскохозяйственных угодьях Новосибирской области: Автореф. дис. канд. биол. наук. Новосибирск, 2015. 20 с.

- Franke R., Schilcher H. Chamomile: Industrial Profiles. Florida: CRC Press, 2005. 304 p.

- Kosheleva N.E., Kasimov N.S., Vlasov D.V. Impact of geochemical barriers on the accumulation of heavy metals in urban soils // Dokl. Earth Sci. 2014. V. 458, № 1. P. 1149-1153.

- Syso A.I., Syromlya T.I., Myadelets M.A., Cherevko A.S. Ecological and biogeochemical assessment of elemental and biochemical composition of the vegetation of anthropogenically disturbed ecosystems (based on the example of Achillea millefolium L.). // Contemp. Probl. of Ecol. 2016. V. 9. № 5. Р. 643-651.