Экология древнего человека и палеопедогенез в позднем плейстоцене на территории Южного Хангая (по материалам памятника Орхон-1)

Автор: Деревянко А.П., Дергачева М.И., Феденева И.Н., Нохрина Т.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521924

IDR: 14521924

Текст статьи Экология древнего человека и палеопедогенез в позднем плейстоцене на территории Южного Хангая (по материалам памятника Орхон-1)

Геоархеологический объект Орхон-1, расположенный на второй террасе р. Орхон, по левому его берегу, в 1 150 м выше капитального моста в районе с. Хар-Хорина [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010], находится в зоне экстраконтинентальных сухих степей - полупустынь. Климат региона, как и всей Монголии, характеризуется резкой континентальностью, аридностью, значительными амплитудами практически всех климатических параметров, как в суточном цикле, так и в течение года. Среднегодовая температура воздуха близка к 0 °С или несколько ниже (–0,1...–0,9 °С), что связано с низкими средними температурами января (до –24...–27 °С). При этом июльские температуры могут достигать 20 0С и более. Сумма биологически активных температур (> 10 °С) составляют за год 1 500°, а продолжительность безморозного периода – не более 100 дней. Осадков выпадает не много: 240–320 мм в год, основное их количество приходится на летний период. Все это определяет глубокое промерзание почв в зимние месяцы, вымораживание влаги из верхних горизонтов, формирование своеобразных сухостепных ландшафтов и преобладание различных подтипов степных криоаридных почв (много- и среднегумусных) в современном почвенном покрове [Волковинцер, 1978].

На геоархеологическом объекте Орхон-1 в 1986-1988 гг. тремя раскопами была вскрыта площадь 170 м2 [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010]. Культурные остатки фиксировались на двух уровнях. Верхний культурный горизонт приурочен к кровле слоя 4, некоторая часть находок заходит в слой 3 и совсем немного – в слой 2 [Деревянко, Петрин, 1990, рис. 2]. От нижележащего третьего культурного горизонта второй горизонт находок отделен почти 1,5-метровой толщей накоплений. Нижний культурный горизонт полностью связан с отложениями поймы древнего Орхона [Там же]. В пойменной фации были обнаружены остатки двух небольших очажков, которые, несмотря на некоторые повреждения, свидетельствуют о том, что значительного перемещения вещевого материала в плане не наблюдалось. В соответствии с имеющимися радиоуглеродными датами и технико-морфологическим обликом индустрии находки верхнего культурного горизонта характеризуют средний этап верхнего палеолита [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010, с. 235, 247], а нижнего культурного горизонта – переходный этап между средним и верхним палеолитом [Там же, с. 233].

Образцы для палеопедологического анализа отбирались по слоям; всего проанализировано 12 образцов из 7 стратиграфических слоев. Были изучены характеристики органической и минеральной массы осадка: содержание органического углерода, групповой и фракционный состав гумуса, гранулометрический состав мелкозема, количество СаСО3, величина рН водной суспензии, количество поглощенных катионов Са2+ и Mg2+, содержание аморфного железа, удельная магнитная восприимчивость мелкозема и ряд других параметров по общепринятым в почвоведении и палеопочвоведении методикам [Качинский, 1958; Аринушкина, 1962; Петербургский, 1963; Методические указания..., 1975; и др.].

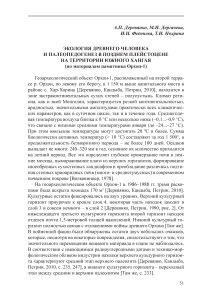

Изучение педогенных признаков отложений раскопов 1 и 2 памятника Орхон-1 выявляет их неоднородность, которая обусловлена изменениями природно-климатических условий на протяжении времени формирования толщи (см. рисунок ). Весь комплекс педогенных характеристик отложений памятника Орхон-1 свидетельствует о том, что формирование изучаемых осадков происходило в достаточно суровой биоклиматической обстановке: высокой аридности климата, значительных контрастах температурных показателей, разреженной растительности и т.д. Все это обусловливало малую активность протекания процессов почво- и гумусообразования и гумусонакопления. В таких условиях преобладали элементарные почвообразовательные процессы превращения минеральной массы, а процессы,

Динамика изменений ландшафтно-климатических условий формирования отложений памятника Орхон-1 (раскопы 1 и 2) по данным палеопедологии.

связанные с преобразованием органической части, были подавлены. Теп-лообеспеченность территории, судя по всему, изменялась на протяжении охваченного изученным разрезом отрезка позднего плейстоцена незначительно и была близка к современной, с характерными для нее большими амплитудами суточных и годовых температур, длительным и глубоким промерзанием почвенного профиля и развитием сезонномерзлых пород. Однако характер изменения педогенных признаков отложений дал возможность выявить относительные колебания условий увлажнения.

Судя по неоднородным педогенным характеристикам отдельных частей слоя 7, можно предположить, что формирование его происходило в меняющихся климатических условиях. На фоне близкой к современной тепло-обеспеченности происходили постепенные изменения атмосферной увлажненности в сторону большей аридизации. Вероятно, формирование верхней части слоя происходило в менее благоприятных для почвообразования и гу-мусонакопления климатических условиях (в большей степени по условиям увлажнения), чем формирование его нижней части. Если времени образования нижней части слоя отвечали условия, характерные для современных сухих степей, в которых формируются светло-каштановые почвы, то затем происходила смена ландшафтов на пустынно-степные и пустынные с бурыми пустынно-степными и серо-бурыми почвами, соответственно.

Комплекс педогенных характеристик слоя 6 позволяет предположить, что его формирование происходило в немного более благоприятных по увлажнению условиях, хотя и остающихся в пределах, характерных для пустынных ландшафтов (3 культурный горизонт, переходный этап между средним и верхним палеолитом).

Во время образования осадков слоя 5 происходит дальнейшее незначительное увеличение атмосферной увлажненности при несколько меньшей теплообеспеченности, по сравнению со слоями 6 и 7, при этом условия остаются пустынными.

Характер изменения педогенных признаков мелкозема слоя 4, позволяет говорить о меняющейся природной среде в течение времени его образования. Условия формирования нижней части рассматриваемого слоя, по-видимому, близки к таковым нижележащего слоя 5, и характеризуются незначительно увлажненным и прохладным климатом, характерным для пустынных ландшафтов Центральной Азии. В конце формирования слоя 4 наблюдалась некоторая аридизация климата, сопровождавшаяся постепенным потеплением, которое затем наиболее ярко проявилось при формировании осадков вышележащего слоя 3 (2-й культурный горизонт, средний этап верхнего палеолита).

Сделанные нами выводы о климатических условиях, в которых происходило образование осадков слоя 4, несколько не совпадают с палеогеографическими реконструкциями, проведенными С.В. Николаевым, согласно которым в начале образования слоя 4 происходило некоторое увлажнение и потепление климата, а в конце – похолодание и аридизация [Деревянко,

Николаев, Петрин, 1992]. Скорее всего, это расхождение связано с тем, что образцы для палеопедологического анализа отбирались не сплошной колонкой, и довольно мощный слой (около 1 м) охарактеризован лишь тремя образцами. Однако характер изменения как педогенных, так и литологических и геохимических параметров позволяет сделать вывод о меняющихся биоклиматических условиях формирования слоя и незначительных колебаниях влаго- и теплообеспеченности.

Сочетание педогенных признаков мелкозема слоя 3 может свидетельствовать об относительном потеплении и увлажнении климата и распространении ландшафтов сухих степей с преобладанием светло-каштановых почв в почвенном покрове, хотя при образовании верхней части слоя выявляются признаки некоторого спада влагообеспеченности, который продолжается в дальнейшем при формировании слоя 2.

Условия формирования слоя 2 или, во всяком случае, той его части, которая охвачена нашим исследованием, как можно предположить из характера педогенных признаков отложений, отличалась некоторым похолоданием при низкой увлажненности, т.е. сочетание биоклиматических параметров отвечало условиям пустынных ландшафтов, в которых формировались серо-бурые пустынные почвы.

Педогенные признаки отложений слоя 1 соответствуют характеристикам степных криоаридных (светло-каштановых) почв, расположенных в сухих степях Монголии и отвечают современному сочетанию природноклиматических условий.