Эколого-фитоценотические условия произрастания можжевельника обыкновенного ( J.communis) в РТ

Автор: Салахов Н.В., Ибрагимова К.К., Сунгатуллина Н.И.

Рубрика: Современные проблемы зооинженерии и селекции сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 4 т.212, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены эколого-фитоценотические условия произрастания можжевельника обыкновенного в РТ. Составлен диапазон потенциальной и реализованной экологической позиций J. communis L. в РТ.

Фитоценоз, ценотическая популяция, можжевельник обыкновенный, сenopopulation

Короткий адрес: https://sciup.org/14287730

IDR: 14287730 | УДК: 630х17:582.477.6(471.41)

Текст научной статьи Эколого-фитоценотические условия произрастания можжевельника обыкновенного ( J.communis) в РТ

J.communis заходит в Республику Татарстан южной частью своего ареала, в связи с этим вид включен в приложение Красной Книги Республики Татарстан, как требующий изучения и наблюдения [1].

Материал и методы. Ценотические популяции Juniperus communis L. в Республике Татарстан исследованы нами по методике, предложенной проблемной биологической лабораторией и кафедрой ботаники МПГУ.

Согласно этой методике были заложены 20 пробных площадей по 400 м2, где проведено полное геоботаническое описание растительности по общепринятой методике (Сукачев, 1938; Камышев, 1986; Работнов, 1978; Шенников, 1950). На каждой пробной площади было заложено по 25 раункиеровских площадок по 1 м2 для изучения возобновления J. communis L. В ходе полевых работ нами были подробно описаны 480 генеративных и 998 прегенеративных особей Juniperus communisL. Обработку флористических списков проводили с помощью программного комплекса «Ecoscale» (Информационно-аналитическая система…, 1995). Дана характеристика изученных местообитаний по пяти экологическим шкалам Д.Н.Цыганова (1983) – увлажнение (Hg), богатство азотом (Nt), кислотность (Ph), освещённость (Lc) и температура (Т) и пяти экологическим шкалам Е. Ландольта (1974) — увлажнение (Hg), богатство азотом (Nt), кислотность (Ph), освещённость (Lc) и температура (Т).

Результаты исследований. Растительный покров изучаемых территории весьма неоднороден. В условиях возвышенно-равнинных водоразделов и приводораздельных склонов коренными являются подтаежные леса елово-липово-дубовые (Picea x obovota, Tilia cordata, Quercus robur) с пихтой (Abies sibirica). Они представлены вариантами – кисличным с (Oxalis acetosella), неморальным с (Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Carex pilosa), таежным с (Linnaea borealis, Pyrola rotundifolia, Vaccinium myrtillus) , кальцефильным с (Cypripedium calceolus, Asplenium ruta-muraria). Кальцефильный вариант приурочен к крутым осыпающимся склонам овражно-балочных систем и водоразделительным склонам с обнажениями коренных пермских пород [2,3].

Лесистость изученных районов невысока, лесные массивы сохранились небольшими участками, на неудобьях, склонах и в овражнобалочных системах. В массивах «Яныль» и «Ялтра» были описаны по три пробные площади и выделены в них 2 растительные ассоциации: ельник разнотравный и сосняк кустарниковый, с подлеском J. communis L . Из древесных растений в этих бвух ассоцияциях доминируют – Picea abies (L.) Karst, Abies sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. В ряде участков содоминантами выступают Quercus robur L., Tilia cordata Mill. В подлеске кроме Juniperus communis L. встречаются Sorbus aucuparia L., Рadus avium Mill., Rubus idaeus L., Rosa canina L. В травяном ярусе обычны растения, как бореального, так и неморального комплекса, что характерно для переходной от таежных к широколиственным лесам зоны.

В северной части Арского района нами был исследован лесной массив «Ашит» на правом берегу р. Ашит с господством Picea abies (L.) Karst. Данный лесной массив отличен от других исследованных лесных территорий тем, что J. communis L. присутствует не только в подлеске, но и доминирует вместе с Betula pendula Roth. в первом ярусе древостоя. В травяном ярусе доминируют Carex pilosa Scop., Stellaria holostea L., местами группами присутствуют Ajuga reptans L., Asarum eeuropaeum L., Aegopodium podagraria L.

Рассматриваемые ценопопуляции находятся в различных экологических условиях. J. communis L. лесных местообитаний — по шкале по шкале увлажнения почв (Hg) Е.Ландольта характеризуются как переходные от средне-сухих до влажных (от 2,7 до 2,9 баллов), по шкалам Д.Н.Цыганова как переходные от влажнолесолуговых к сыролесолуговым (от12,65 до 13,4 баллов). Для всех изученных местообитаний характерно преобладание довольно умеренных зим (средняя температура холодного месяца от -8 град. до -16 град.) и преобладание кислых или слабокислых почв.

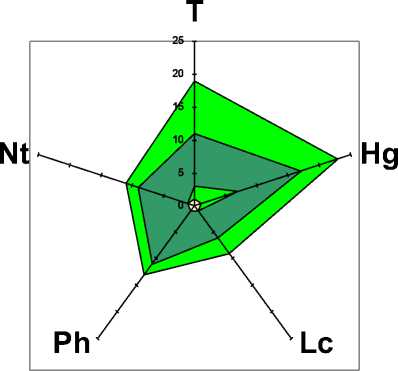

По полученным данным можно показать диапазон потенциальной и реализованной экологической позиций J. communis L. (рис. 1, таблица 1).

1. Экологические характеристики ЦП Juniperus communis L. в изученных районах Республики Татарстан

|

Экологический диапазон J. communis L . по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) |

Диапазон реализованной экологической позиции J. communis L . по Д.Н.Цыганову |

Доля реализованной экологической позиции J.communis L, в % |

|

Температура - T (1-19) |

3-11 |

47,3 |

|

Влажность - Hd (1-23) |

7-17 |

47,8 |

|

Освещенность – Lc (1-9) |

1-6 |

66,7 |

|

Кислотность - рН (1-13) |

1-11 |

84,6 |

|

Азотообеспеченность Nt (1-11) |

1-9 |

81,8 |

Рис.1 Характеристика Juniperus communis L. по шкалам Д.Н.Цыганова (1983): Т – температура, Hg – влажность почвы, Lc – освещенность, рН – кислотность, Nt – азотообеспеченность

– Диапазон потенциальной экологической позиции вида;

– Диапазон реализованной экологической позиции вида;

Как свидетельствуют полученные данные, Juniperus communis L. имеет достаточно широкую экологическую амплитуду по фактору кислотности — 84,6% (табл.1). По шкалам температуры и увлажнения почвы, Juniperus communis L. занимает всего около 47,5% экологического ареала вида. Изученные ценопопуляции отличаются сравнительно большим экологическим диапазоном по всем шкалам. Это говорит о том, что рассмотренные нами ценопопуляции Juniperus communis L. находятся в благоприятных для себя условиях обтания.

Л.А.Жукова [5] определяет экологическую валентность как степень приспособленности вида к тому или иному экологическому фактору. Виды, занимающие меньше 1/3 шкалы являются стеновалентными (СВ), от 1/3 до 2/3 – мезовалентными (МВ), более 2/3 – эвривалентными.

Выводы. Согласно распределению по факторам J. communis L . является собственно мезовалентным по шкалам увлажнения почвы и температуре. По шкалам освещенности, кислотности и азотобеспеченности является эвривалентным видом. J. communis L . в изученных ценопопуляциях реализует от 47,3 до 84,6 % своих потенциальных возможностей по рассмотренным факторам. Определяющими факторами в распространении вида являются температура и влажность почвы.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Красная Книга республики Татарстан. Изд-во «Идель-пресс». Казань, 2006. – С. 733. 2. Бакин, О.В. Сосудистые растения Татарстана / О.В. Бакин, Т.В. Рогова, А.П. Ситников //– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. С. 16-40. 3. Ступишин, А. В. Географическая характеристика административных районов Татарской АССР / А. В. Ступишин, С. Г. Батуев. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1972. – 252 с. 4. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов/ Д.Н. Цыганов. – М., 1983. – 197 с. 5. Жукова, Л.А., Анализ природных ценопопуляции лекарственных растений с помощью экологических шкал и популяционных параметров // Л.А. Жукова, О.П. Ведерникова. //Популяции в пространстве и времени: сб. материалов VIII Всероссийского популяционного семинара. – Н.Новгород, 2005. – С. 49-51.

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (J.COMMUNIS) В РТ

Салахов Н.В., Ибрагимова К.К., Сунгатуллина Н.И.

Резюме

В данной работе представлены эколого-фитоценотические условия произрастания можжевельника обыкновенного в РТ. Составлен диапазон потенциальной и реализованной экологической позиций J. communis L. в РТ.

THE ECO-PHYTOCOENOTIC CONDITIONS OF THE COMMON JUNIPER (J.COMMUNIS) GROWTH IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Salakhov N.V., Ibragimova K.K., Sungatullina N.I.