Эколого-физиологическое обоснование формирования функциональных резервов у населения Республики Саха (Якутия)

Автор: Борисова Н.В., Петрова П.Г., Маркова С.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2a т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведенные комплексные исследования, включающие оценку газового состава атмосферного воздуха, функциональных резервов кардиореспираторной системы, показали существование тесной зависимости между условиями среды обитания и уровнем функциональных резервов организма. Установленные различия в особенностях функционального состояния системы дыхания и кровообращения у коренного и пришлого населения Якутии свидетельствуют об особенностях морфофункциональной характеристики организма коренных жителей, детерминированной специфическими условиями среды обитания.

Коренное и пришлое население якутии, функциональные резервы кардиореспираторной системы, газовый состав атмосферного воздуха

Короткий адрес: https://sciup.org/14918720

IDR: 14918720 | УДК: 613.1.16.9.571.56

Текст научной статьи Эколого-физиологическое обоснование формирования функциональных резервов у населения Республики Саха (Якутия)

Медицинский институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, Республика Саха (Якутия)

Территория Республики Саха (Якутия) находится в зоне экстремальных природно-климатических факторов. Из-за низких среднегодовых температур, застойного воздушного режима республика характеризуется очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы, в связи с этим возникает высокая ранимость и хрупкость северных экосистем.

Коренное население, проживающее на территории Якутии в течение нескольких столетий и приспособившееся к сложнейшим природным условиям, связанным с воздействием холода, недостатка кислорода и света в зимнее время и авитаминозов, вынуждено в очень короткий срок приспособиться к еще более тяжелым условиям, возникшим из-за активного промышленного освоения территории Якутии.

Население Республики Саха (Якутия) подвержено воздействию ряда неблагоприятных факторов как природного (климатические гелиогеофизические и геохимические условия), так и антропогенного характера (Н.А. Агаджанян, П.Г. Петрова 1996; В.И. Хаснулин и др., 2004). Вследствие этого отме-58

чается нарастание экологически обусловленной заболеваемости, приводящей к патологии важнейших функциональных систем. Резервы компенсаторноадаптационных возможностей организма человека в условиях антропобиосферы начали заметно снижаться и манифестироваться увеличением показателей общей заболеваемости, инвалидизации и смертности, уменьшением средней продолжительности жизни.

Адаптация человека к природно-климатическим факторам характеризуется напряжением регуляторных механизмов и проявляется, в частности, изменениями структуры биологических ритмов различных функциональных систем организма. Закономерные, регулярно повторяющиеся изменения условий среды (сезонные колебания уровня освещенности, температуры и влажности воздуха, геомагнитного поля и др.) обусловливают способность организма к «предупредительному реагированию». В условиях высоких широт сезонные изменения окружающей среды оказывают значительное влияние на динамику физиологических, биохимических и иммунологических процессов. Тем самым осуществляется модулирующее влияние сезонных изменений условий среды на функциональное состояние, уровень физической работоспособности, состояние адаптационных возможностей и резистентности организма (А.П. Голиков, П.П. Голиков, 1973; Н.А. Агаджанян и др., 1998, 2005; А.Н. Разумов, И.Е. Оранский, 2004; И.В. Радыш и др., 2005; F. Halberg et al., 2003, 2005; др.).

Одним из основных климатических факторов, определяющих экстремальность условий в Якутии, является температура окружающей среды. Как показали многочисленные исследования, влиянию низких температур, в первую очередь, подвергаются органы дыхания, так как дыхательные пути и альвеолы имеют наибольшую поверхность контакта с окружающей средой.

Нами было проведено исследование функциональных резервов организма коренного и приезжего населения Республики Саха (Якутия) с целью выявления их адаптационных возможностей. Было обследовано 240 студентов обоих полов в возрасте от 16 до 34 лет (табл. 1).

Все обследуемые были разделены на 2 группы:

-

• коренные жители (якуты),

-

• пришлые жители (европеоиды, в основном русские, проживающие в Якутии 1- 2 поколения).

Таблица 1

Общая характеристика, объем и методы исследований

|

Серии исследований и обследуемый контингент |

Методы исследований |

|

Исследование коренных жителей Республики Саха (Якутия), Взрослые N=200 |

|

|

Исследование пришлых жителей Республики Саха (Якутия) N=40 |

Таблица 2

Функциональное состояние легких у коренного и пришлого населения Республики Саха (Якутия) (М±т)

|

Показатели |

Пол |

Обследуемые группы |

|

|

Коренные |

Пришлые |

||

|

ФЖЕЛ л |

5,12±0,1 |

5,59±0,25 |

|

|

МОС 25 л/с |

9,47±0,28 |

9,03±0,37 |

|

|

МОС 50 л/с |

6,75±0,2 |

6,77±0,39 |

|

|

МОС 75 л/с |

3,62±0,13 |

4,08±0,34 |

|

|

ПОС л/с |

9,5±0,57 |

10,82±0,42 |

|

|

Инд. Тиффно, % |

М |

87,6±0,8 |

87,5±2,2 |

|

ФЖЕЛ % |

109,14±2,09 |

113,86±3,99 |

|

|

МОС 25 % |

118,7±3,45 |

110,53±4,97 |

|

|

МОС 50 % |

122,9±3,55 |

118,73±6,86 |

|

|

МОС 75 % |

122,6±4,71 |

125,93±10,48 |

|

|

ПОС % |

98,55±1,65 |

106,31±5,16 |

|

|

ФЖЕЛ л |

3,44±0,1 |

3,79±0,14 |

|

|

МОС 25 л/с |

6,59±0,19 |

6,6±0,53 |

|

|

МОС 50 л/с |

4,86±0,17 |

5,5±0,39 |

|

|

МОС 75 л/с |

2,42±0,11 |

3,56±0,29 |

|

|

ПОС л/с |

7,3±0,19 |

7,53±0,49 |

|

|

Инд. Тиффно, % |

Ж |

84,5±1,21 |

85,83±4,4 |

|

ФЖЕЛ % |

97,34±2,42 |

104,2±4,34 |

|

|

МОС 25 % |

105,63±3,45 |

104,3±9,48 |

|

|

МОС 50 % |

101,41±3,9 |

109,44±8,55 |

|

|

МОС 75 % |

87,87±4,56 |

115,0±8,75 |

|

|

ПОС % |

108,3±3,18 |

108,77±8,26 |

|

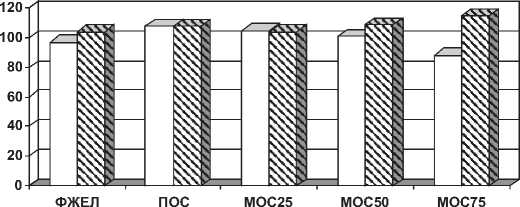

Изучение состояния дыхательной системы у студентов, проведенное в Якутии, показало следующие результаты (рис.1): выявленные нами значения ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких) у юношей превышают среднеевропейские возрастные нормы на 8 8 – 14% (р<0,05). У девушек они соответствуют должным величинам. У коренного населения (5,12±0,1 л у юношей и 3,44±0,1 л у девушек) они несколько ниже, чем у пришлого (5,59±0,25 л и 3,79± ±0,14 л соответственно) (табл. 2).

Отмечены также низкие скоростные показатели (ПОС) у юношей – коренных жителей (9,5±0,57 л/с) по сравнению с пришлыми (10,82±0,42 л/с). У девушек эти показатели не имеют статистически значимых различий и превышают среднеевропейские нормы. У мужчин проходимость крупных бронхов (МОС25) у коренного населения 9,47±0,28 л/с (118,7±3,45 %) – несколько больше, чем у пришлого 9,03±0,37 л/с (110,53±4,97 %) в абсолютных и относительных значениях соответственно. Данные проходимости средних бронхов (МОС50) у коренного 6,75±0,2 л/с (122,91±3,55 %) и пришлого 6,77±0,39 л/с (122,66±4,71 %) населения не имеют статистически значимых различий. При изучении проходимости мелких бронхов (МОС75) было выявлено более низкое значение этого показателя у коренных жителей (3,62±0,13 л/с) по сравнению с пришлыми (4,08±0,34 л/с). В процентном отношении это составило 118,73±6,86% и 125,93±10,48 % соответственно.

Все показатели бронхиальной проходимости в процентах у жителей республики значительно превышают среднеевропейские должные величины (р<0,05).

У девушек статистически значимых различий при изучении проходимости крупных и средних бронхов не обнаружено. Отмечается значительное снижение проходимости мелких бронхов у коренных жительниц (2,42±0,11 л/с) по сравнению с пришлыми (3,56±0,29 л/с), а также в процентах от должных значений (87,87±4,56 %) (р<0,05).

Значения индекса Тиффно у коренного и пришлого населения не имеют статистически значимых различий как у юношей (87,6±0,8 % и 87,5±2,2 %), так и у девушек (84,5±1,21 % и 85,83±4,4 %) и в целом соответствуют возрастным нормам.

Измерение показателей вентиляции легких выявило следующее: средняя частота дыхания (ЧД) у жителей Якутии составляет 18,05±0,69 у юношей и 18,1±0,92 дыханий в минуту у девушек. Дыхательный объем (ДО) увеличен как у коренного, так и у пришлого населения и составляет в среднем 850 мл у мужчин и 615 мл у женщин.

Изучение состояния дыхательной системы у жителей Якутии показало более низкие значения форсированной жизненной емкости легких и пиковой объемной скорости выдоха у коренного населения по сравнению с пришлым.

Сравнительный анализ проходимости трахеобронхиального дерева выявил снижение проходимости мелких бронхов у жителей коренной национальности, 59

A) 140

МОС75

ФЖЕЛ

МОС25 МОС50

ПОС

Коренные Пришлые

Рис.1. Показатели форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), пиковой объемной скорости (ПОС) и проходимости бронхов (МОС25, МОС50, МОС 75) у коренного и пришлого населения Республики Саха (Якутия). Обозначения: А) - юноши, Б) - девушки

более выраженное у девушек. Аналогичное снижение проходимости мелких бронхов было обнаружено у коренного населения Севера – эвенков (Агаджанян Н.А., Ермакова Н.В., 1997 г.). Вероятно, это адаптивные морфофункциональные изменения, защищающие легочную ткань от переохлаждения, а также уменьшающие теплоотдачу через дыхательные пути.

О напряжении системы дыхания, наличии морфофункциональных перестроек в системе дыхания и легочного кровообращения как у приезжего, так и у коренного населения Севера сообщают и другие авторы (Марачев А.Г., 1980; Совершаева С.Л., 1982; Куликов В.Ю., Ким Л.Б., 1987).

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей ритмокардиограммы (табл. 3) среди юношей выявил несколько большие значения амплитуды моды (Амо = 45,77±1,64 %) и более низкий вариационный размах (^Х = 0,33±0,05 сек) у ко-

ренного населения по сравнению с пришлым (40,31±2,26 % и 0,39±0,06 сек). Сходная картина наблюдалась и у девушек (табл. 3). Индекс напряжения (ИН) в целом по респуб-

Таблица 3

лике составил 177,5 у.е. у юношей и 148 у.е. у девушек. Его значения выше у коренного населения

Регуляция сердечной деятельности у коренного и пришлого населения Республики Саха (Якутия) (М+m)

|

Показатели |

Пол |

Обследуемые группы |

|

|

Коренные |

Пришлые |

||

|

ЧСС |

М |

73,93+1,05 |

75,34+1,15 |

|

АДс |

115,78+1,1 |

121,33+3,88 |

|

|

АДд |

74,92+0,92 |

80,33+2,51 |

|

|

АДп |

41,17+0,75 |

41 +1,83 |

|

|

АДср |

95,2+0,95 |

107,83+6,3 |

|

|

Амо % |

45,77+1,64 |

40,31+2,26 |

|

|

ЛХ сек. |

0,33+0,05 |

0,39+0,06 |

|

|

ИВР ед. |

255,1+25,43 |

145,94+27,63 |

|

|

ВПР ед. |

7,39+0,64 |

5,14+0,78 |

|

|

ИН ед. |

193,31+23,57 |

108,95+21,14 |

|

|

ЧСС |

Ж |

75,83+0,9 |

76,71+1,52 |

|

АДс |

107,56+2,06 |

115 +1,66 |

|

|

АДд |

68,41+1,34 |

73,33+2,35 |

|

|

АДп |

38,9+1,35 |

41,66+1,66 |

|

|

АДср |

87,48+1,42 |

94,16+1,9 |

|

|

Амо % |

45,42+1,79 |

36,23+2,55 |

|

|

ЛХ сек. |

0,27+0,05 |

0,27+0,03 |

|

|

ИВР ед. |

227,5+16,88 |

152,01+22,8 |

|

|

ВПР ед. |

6,82+0,44 |

5,15+0,55 |

|

(193 у.е. – у юношей, 160 у.е. – у девушек) по сравнению с пришлым (109 и 99 у.е. соответственно ).

Анализ индекса вегетативного равновесия (ИВР) и вегетативного показателя реагирования (ВПР) выявил аналогичные отличия. Так, величина ИВР у юношей – коренных жителей – равнялась 255,1±25,43 у.е., а у девушек – 227,5±16,88 у.е. (р<0,05). У пришлых жителей отмечались более низкие значения индекса (145,94±27,63 у.е. – у юношей и 152,01±22,8 у.е. – у девушек). Показатель ВПР составил 7,39±0,64 у.е. у юношей и 6,82±0,44 у.е. у девушек коренной национальности.

У некоренных жителей республики он ниже и равнялся 5,14±0,78 у.е. и 5,15±0,55 у.е. (у юношей и девушек соответственно).

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у коренного населения составила 73,93±1,05 ударов в минуту у юношей и 75,83±0,9 у девушек, у некоренных жителей – 75,34±1,15 и 76,71±1,52 соответственно.

Измерение артериального давления показало увеличение как систолического, так и диастолического давления у пришлого населения по сравнению с коренным. Среднее артериальное давление (АДср.) у юношей пришлых жителей 107,83±6,3 мм рт. ст., у коренных жителей 95,2±0,95 мм рт. ст. У девушек в целом отмечалось более низкое артериальное давление по сравнению с юношами. АД ср. у представительниц некоренного населения равнялось 94,16± 1,9 мм рт. ст., у коренных жительниц – 87,48± 1,42 мм рт. ст.

Таблица 4

Некоторые показатели газового состава крови у коренных и пришлых жителей в разные сезоны года (M+m)

|

Показатели |

Пришлые жители |

Коренные жители |

||

|

Зима |

Лето |

Зима |

Лето |

|

|

PH (ед) |

7,39+0,002* |

7,38+0,003 |

7,37+0,003 |

7,38+0,003 |

|

pO2 (мм рт. ст) |

71,88+1,9** |

80,04+1,9 |

71,65+1,23* |

74,78+1,65 |

|

рСО2 (мм РТ .ст) |

40,53+0,37** |

41,29+0,47 |

40,36+0,57** |

42,45+0,52 |

|

Hb (гр %) |

14,41+0,19** |

14,64+2,4 |

14,68+0,2*** |

14,84+0,14 |

|

SatO2 (%) |

93,7+0,38*** |

95,95+0,25 |

93,42+0,33*** |

95,33+0,24 |

|

SB (мэкв/л) |

24,16+0,17* |

23,68+0,22 |

23,74+0,29 |

23,88+0,17 |

|

BE (мэкв/л) |

-0,45+0,14* |

-0,69+0,29 |

-1,06+0,29* |

-0,3+0,22 |

Примечание: при сравнении показателей по сезонам- *-р<0.05; **-р<0.01; ***-р<0,001.

Сравнительный анализ показателей регуляции деятельности сердца выявил увеличение индекса напряжения, индекса вегетативного равновесия, вегетативного показателя реагирования, амплитуды моды и более низкий вариационный размах у коренного населения республики по сравнению с пришлым, что говорит о преобладании симпатикотонии.

Анализ проведенных исследований показал, что все показатели газового и кислотно-основного состояния крови обследуемых соответствовали принятым по России данным, за исключением рО2, который оказался сниженным (табл. 4). Показатели SatО2 приближаются к нижней границе нормы. Вне зависимости от сезона у всех обследуемых наблюдалось снижение рН в кислую сторону, особенно зимой, по-видимому, это связано с хронической гиповентиляцией при вдыхании холодного воздуха. При этом парциальное напряжение углекислого газа в капиллярах крови приближалось к высшей границе нормы, наблюдалась тенденция к снижению уровня буферных оснований, что говорит о компенсированном газовом ацидозе.

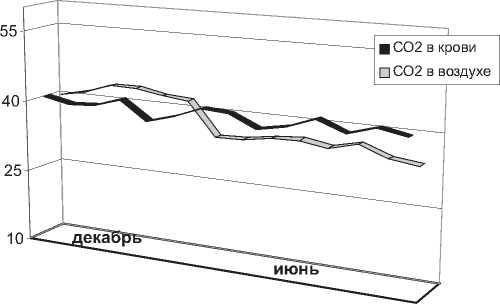

Сравнительный анализ показал, что напряжение кислорода и насыщение капиллярной крови кислородом у обследуемых в зимнее время года имеют тенденцию к снижению, что согласуется с данными других авторов (Л.Б. Ким, 1983; Г.Н. Окунева и др., 1987; Л.А. Малышева, 2004). Нами установлено, что значения напряжения углекислого газа в капиллярной крови у обследуемых ниже зимой, а уровень СО2 в атмосферном воздухе – летом. При этом выявлена обратная корреляционная связь между значением напряжения СО2 в капиллярной крови и уровнем СО2 в атмосферном воздухе: коэффициент парной корреляции составил r=-0,4. Зимой (декабрь), когда уровень СО2 в атмосферном воздухе высокий, у обследуемых в капиллярной крови напряжение СО2 более низкое, чем летом (июнь), когда содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе падает (рис. 2). Как известно, углекислый газ оказывает прямое и рефлекторное возбуждающее действие на дыхатель- ный центр, вызывая учащение и углубление дыхания, что способствует вымыванию СО2 из крови зимой (Н.А. Агаджанян, А.И. Елфимов, 1986).

Рис. 2. Зависимость рСО2 в капиллярной крови у обследуемых от уровня рСО2 в атмосферном воздухе в различные сезоны года

Проведенные исследования свидетельствуют о наличии тесной зависимости между параметрами атмосферного воздуха, в частности, содержанием в нем СО2, и напряжением данного газа в капиллярной крови. При этом у обследуемых была выявлена обратная корреляционная зависимость между парциальным давлением СО2 в атмосферном воздухе и его напряжением в крови.

Таким образом, проведенные комплексные исследования, включающие оценку газового состава атмосферного воздуха, функциональных резервов кардиореспираторной системы показали существование тесной зависимости между условиями среды обитания и уровнем функциональных резервов организма. Установленные различия в особенностях функционального состояния системы дыхания и кровообращения у коренного и пришлого населения Якутии свидетельствуют об особенностях морфофункциональной характеристики организма коренных жителей, детерминированной специфическими условиями среды обитания.