Эколого-географические особенности экосистем плато Мар-Кюэль (Хабаровский край)

Автор: Шлотгауэр С.Д.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Дана краткая характеристика природных условий одного из наиболее уникальных объектов западного Приохотья - плато Мар-Кюэль. Приводятся данные о рельефе, климате, растительном покрове. Отмечается высокая роль мерзлотостабилизирующих функций из-за сохранения постоянного уровня вечной мерзлоты и присутствия наледей. Это определяет низкую лесистость территории и высокую роль арктогенного элемента флоры. В связи с потеплением климата выявлена неустойчивость экосистем к природным и антропогенным факторам.

Плато мар-кюэль, снежники, наледи, карст, хр. кет-кап, лиственничники, нивальные лужайки, ерниковые формации

Короткий адрес: https://sciup.org/143169084

IDR: 143169084 | УДК: 581.9(571.620) | DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-4-56-61

Текст научной статьи Эколого-географические особенности экосистем плато Мар-Кюэль (Хабаровский край)

Плато Мар-Кюэль находится на западе Ая-но-Майского района Хабаровского края, представляя собой пенепленизированный юго-восточный участок Восточно-Сибирской платформы, и занимает площадь около 1000 км2. Его обрамляют средневысотные хребты Кет-Кап и Лурикан. Плато образовано горизонтально залегающими толщами известняков и доломитов кембрийского возраста [15].

На плато широкие ложбины сочетаются с уплощенными водоразделами. Обилие выходов карста стало причиной формирования широких долин. По трещинам и промоинам струи воды уходят под землю, чтобы ниже в виде сформированного потока появиться на поверхности [8, 13, 14]. Интересной особенностью рек является наличие наледей. Особенно мощной из них является наледь на р. Сэлиндэ, простирающаяся почти на 10 км с толщиной 5–6 м. Ее объем составляет 15 млн м3 [8]. Академик А.Ф. Миддендорф [9] впервые описал этот природный феномен и объяснил причины ее формирования. Тающая в течение лета наледь снижает температуру почв и воздуха на несколько градусов, формирует специфичный микроклимат, что определяет формирование инт-разональной растительности.

По климатическому районированию Е.С. Петрова и др. [10] исследованный район вхо- дит в Континентальную лесную восточносибирскую климатическую область, Юдомо-Майскую провинцию и Учуро-Майский район. Так как эта территория закрыта со стороны Тихого океана хр. Джугджур, повторяемость антициклональных полей давления больше, чем циклонических, поэтому плато Мар-Кюэль характеризуется суровым климатом. Сумма температур воздуха выше 10° С 1200–1300 дней, разница сумм положительных и отрицательных температур воздуха – 3000–3500.

Продолжительность безморозного периода составляет от 60 до 110 дней, число дней со снежным покровом – 200–250 дней. Годовая сумма осадков – 400–450 мм, коэффициент континентальности – 90–95%. Эти показатели свидетельствуют об ультраконтинентальном климате района, где зимой преобладают арктические массы воздуха, а летом континентальные. Зима отличается сильной и жесткой морозной погодой.

В исследованном регионе существенную роль играет зимний режим ветров и связанное с ними распределение мощности снегового покрова. На подветренных участках останцов и в глубоких долинах снег накапливается, предохраняя субстрат от длительного промерзания. На северных склонах снег сдувается, что способствует длительному промерзанию грунтов. Лето короткое, умеренно теплое, временами жаркое, на горных системах в отдельные годы отмечалась тем- пература до 28–30° С, которая держалась почти месяц [10].

Эти природные условия позволяют отнести плато Мар-Кюэль к крайне неустойчивым экосистемам [4, 19], в которых растительный покров является ключевым элементом ландшафта, оставаясь слабоизученным. Эта территория удалена от транспортных магистралей Хабаровского края и Республики Саха и является труднодоступной из-за болот и обилия термокарстовых озер.

Опыт горнопромышленного освоения на хр. Кет-Кап (г. Конус) показал, насколько серьезными для северных экосистем являются результаты работы в условиях крайне неустойчивых ландшафтов. Между тем, горнопромышленное производство в исследованном районе будет нарастать. В связи с этим важно выявить структурную организацию современного растительного покрова как индикатора ландшафта.

Самые первые сведения о ландшафтах древнего плато Мар-Кюэль опубликованы в работе А.Ф. Миддендорфа [9], который в 1844 г. пересек плато, продвигаясь из Якутского острога к побережью Охотского моря. В связи с зимним сезоном его наблюдения ограничились изучением состояния деревьев и кустарников в состоянии покоя.

В 1978 и 1979 гг. вышли две работы географического плана О.Н. Толстихина и А.М. Федорова [13, 14], позже А.Н. Махинов [8] обобщил эти материалы и дал краткую характеристику долины р. Сэлиндэ.

Институт водных и экологических проблем (ранее ХабКНИИ) проводил исследования в бассейне р. Уян и на юге плато Мар-Кюэль [18], а также на юго-западных отрогах хр. Кет-Кап. В 1989 г. отряд Биолого-почвенного института ДВО РАН исследовал окрестности плато Мар-Кюэль (хр. Лурикан и центральную часть хр. Кет-Кап) [3]. Сведения о растительном покрове центральной части плато оставались недостаточными.

Материалы и методика исследований

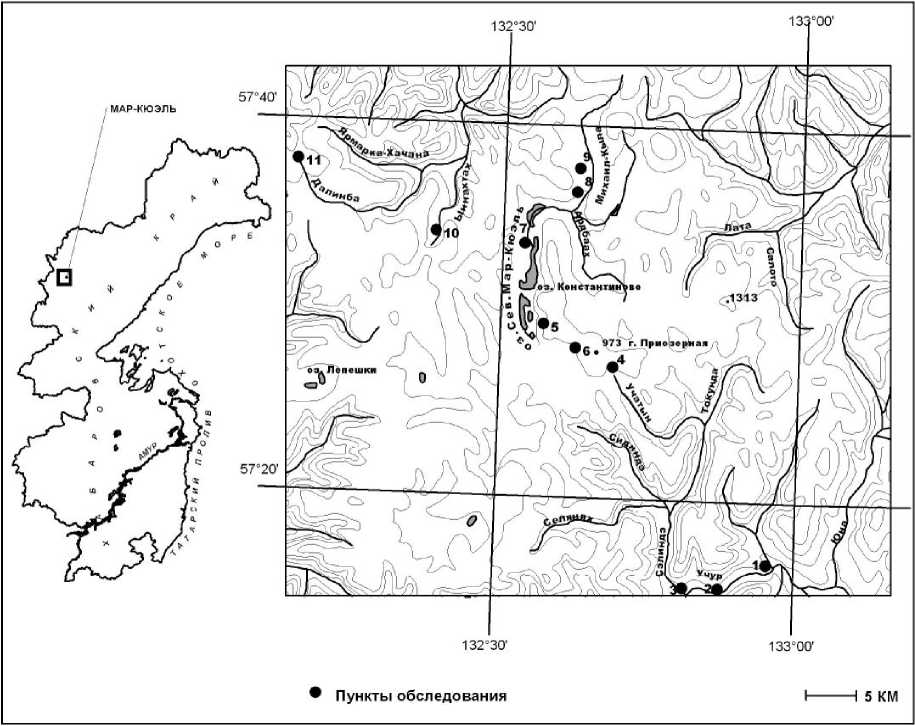

Материалы статьи основаны на полевых исследованиях, проведенных в последние два десятилетия прошлого века автором в составе эколого-ботанического отряда Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Работы велись в верхнем и среднем течении р. Учур и его притоке Уян, на горных отрогах хр. Кет-Кап (истоки рр. Далинба и Ыннахтах, Михаил-Кыла, Тараннах), на озерах Северный Мар-Кюэль, на г. Приозерная и в истоках р. Учатын (рис.). Было заложено 20 геоботанических профилей, закартировано 40 площадок, выполнено более 300 описаний, в которых был отражен видовой состав, встречаемость, обилие, жизненность, для редких видов – численность. Было собрано 380 видов сосудистых растений, которые документированы 800 листами гербария. Кроме собственных наблюдений, анализировались фондовые материалы земле- и лесоустроительных экспедиций, использовались гербарные материалы ученых, исследовавших сопредельные территории.

Использованы современные рекомендации по изучению биоразнообразия [20]. Названия растений приведены по сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока (1985–1996)» [12] с учетом изменения таксонов, опубликованных в последние годы [6].

В геоботаническом отношении территория входит в Юдомо-Майский округ лиственничных и сосновых лесов Алдано-Зейской провинции светлохвойных лесов Восточно-сибирской таежной подобласти [5, 16, 17].

В пределах исследованного района, как и везде на Алданском нагорье, отмечены три высотных пояса: лесной (горно-таежный, подгольцовый и гольцовый). Горно-таежный занимает широкий диапазон абсолютных высот от 200 до 1000 м. Его образует наиболее устойчивая к природно-климатическим условиям порода – Larix gmelinii . Лиственничники заболоченного ряда, занимающие шлейфы склонов и межгорные депрессии, характеризуются однообразным видовым составом, хорошо развитым подлеском из березки тощей и Миддендорфа ( Betula exilis, B. middendorfii ), в меньшей степени кедрового стланика ( Pinus pumi-la ) и невысоких кустарников ив черничной, буроватой и голубики ( Salix myrtilloides, S. fuscescens, Vaccinium uliginosum ). На юго-западных склонах хр. Кет-Кап (400–500 м) и в долине среднего течения Учура развиты лиственничники злаково-разнотравные с участием лесостепных видов. Здесь парковые сосново-лиственничные боры сменяются сосновыми насаждениями с толокнянкой ( Arc-tostaphyllos uva-ursii ), на высоте 700–800 м они сменяются кедровостланиковыми сообществами.

Глубокие узкие долины, характеризующиеся глубоким залеганием мерзлоты, хорошим дренажем и укрытые от прямого воздействия холодных северных и северо-западных ветров, заняты ельниками. Эдификатором является Piceae ajanen-sis . Ель сибирская ( P. sibirica ) нигде не образует самостоятельных насаждений и единично встречается в составе горных лиственничников [3]. Каменная береза ( Betula lanata ) также не образует сомкнутого древостоя в подгольцовом поясе, как

Рис. Пункты обследования.

1, 2 – Учур; 3 – Сэлиндэ; 4 – Учатын; 5 – Ханталба; 6 – Приозерная;

7 – Северный Мар-Кюэль; 8, 9 – Михаил-Кыла; 10 – Ыннахтах; 11 – Далинба

Fig. Survey points.

1, 2 – Uchur; 3 – Saelinde; 4 – Uchatyn; 5 – Khantalba; 6 – Priozernaya;

7 – North Mar Quel; 8, 9 – Michael – Kyla; 10 – Innakhtah; 11 – Dalinba на Джугджуре. Вместе с ольховником (Duschekia fruticosа) она входит в полог редкостойных лиственничников, образуя небольшие рощицы 3–5 м высоты.

В долинах горных рр. Буор-Сала, Тараннах, Омня, Уян и др. развиты ивовые сообщества, представляющие кратковременную стадию развития растительности на галечниках. Эдификаторами являются ивы Шверина, росистая и сердцелистная ( Salix schwerinii, S. rorida, Toisusu cardiophylla ). Тополево-чозениевые долинные леса формируются на высоких речных террасах на более мощных аллювиальных отложениях. Они характерны для водотоков с хорошо разработанными руслами (Бол. Аим, Учур, Тыркан).

Плато Мар-Кюэль подвержено значительно- му числу природных факторов, которые определяют разные стадии болотообразовательных процессов: развитие многолетней мерзлоты, слабая водопроницаемость тяжелых по механическому составу рыхлых отложений. Ю.С. Прозоров [11] считал, что этому способствовала климатическая обстановка позднечетвертичного времени, обусловившая формирование сингенетических льдов в верхней толще рыхлых отложений; обнаженность поверхности в зимний период, лишенной лесов, подверженность ветрам, которые переносят и обогащают субстрат минеральными частицами; пертурбация различных флорогенетических комплексов растительности в связи с изменениями климата в голоцене, что повлияло на структуру растительных сообществ различного происхождения.

Основу кустарниковых заболоченных формаций образуют восточносибирские представители дендрофлоры, широко известные под общим названием ерники. Формации ерников широко распространены в холодных и холодноумеренных зонах Восточной Сибири и Дальнего Востока, являясь ландшафтными в экосистемах Приохотья. Они образованы представителями семейств березовых и ивовых ( Betulaceae, Salicaceae ).

Широкое распространение в исследованном районе получили кустарники, в которых эдифи-каторами является бореальный восточносибирско-дальневосточный вид березки Миддендорфа ( Betula middendorfii ), который входит в состав лесных (редкостойные лиственничники), болотных, луговых и подгольцовых формаций [1].

Дифференциация на подъярусы слабая, верхний образует ерник, нижний – злаково-осоково-разнотравные микрогруппировки с вейником незамечаемым, осоками круглой, пушистоплодной, шабинской ( Calamagrostis neglecta, Carex globularis, C. lasiocarpa, C. sabynensis ). Из кустарничков и трав обычны багульник ( Ledum palus-tre ), хамедафне подчашечная, рубус арктический, мытник лапландский, ожика Валленберга, горец эллиптический ( Chamaedaphne caliculata, Rubus arcticus, Pedicularis lapponica, Luzula wahlenbergii, Bistorta ellipticum). Березка тощая (Betula saxatilis ) образует совместные сообщества с кедровым стлаником, рододендроном золотистым ( Pinus pum-ila , Rhododendron aureum) на г. Приозерной (проективное покрытие 0,6–0,7). Наибольшее обилие отмечено на открытых склонах, на плато этот вид распространен спорадически у окраин наледи. Б.А. Юрцев [20] связывал это со спецификой субстрата, который обогащается подтоками, идущими из основных пород. Ива тощая ( Salix saxatilis ) – горный восточносибирский вид – фонообразующее растение окраины наледи р. Сэлиндэ (проективное покрытие 0,6–0,7).

Освободившиеся от снега и льда участки активно заселяются растениями – хионофилами, сформировавшимися в высоких широтах и достигшими на юге горных систем Восточной Сибири. К ним относятся ивы арктическая и полярная ( Salix arctica, S. polaris ), лютики крошечный, снеговой, лапландский ( Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, R. lapponicus ), лапчатки гипарктическая, холодная ( Potentilla hyparatica, P. gelida ) [1, 2].

Моховой покров образован в основном сфагновыми мхами, на котором единично отмечены осоки тонкоцветковая, серая; линнея северная, кассиопея вересковидная (Carex tenuiflora, C. ca- nescen; Linnaea borealis, Cassiope ericoides) и др.

На берегах оз. Константиново, по рр. Сэ-линдэ и Уяну развиты небольшие заросли кустарниковых ивняков. Обычной является ива чернеющая ( Salix fuscescens) , встречающаяся в сочетании с ивами коротконожковой и пятитычинковой ( S. brachypoda и S. pentandra) . В понижениях к ним примешивается Salis myrtilloides . Эти сообщества бедны сосудистыми растениями, так как они занимают крайне неблагоприятные экологические ниши и сильно затенены кустарниками. Заросли курильского чая ( Pentaphylloides fruticosa ) формируются по окраинам снежников и наледей в долине р. Сэлиндэ, а также по долинам ручьев и горных речек, где русла разбиваются на множество рукавов и субстрат обильно увлажнен. Доминирующий гипоаркто-монтанный кустарник Pentaphylloides fruticosa образует верхний ярус до 50–60 см высоты. Сопутствующими видами являются ивы джугджурская, удская; спирея иволист-ная ( Salix dshugdshurica, S. udensis, Spiraea salici-folia ), образующие общее проективное покрытие до 70%. Под пологом кустарников отмечены осоки средняя, двумужняя, темная ( Carex media, C. diandra, C. aterrima ); изредка к ним примешиваются белозор болотный, мытник приятный, синюха северная, вейник лапландский ( Parnassia palustris, Pedicularis amoena, Polemonium boreale, Calama-grostis lapponica и др.).

На участках, где субстрат увлажнен сильнее, а дренаж затруднен, формируются кустарники с надпочвенным покровом из зеленых мхов. В первом ярусе обычны рододендрон золотистый, багульник болотный, спирея низкая, березка растопыренная ( Rhododendron aureum, Ledum decum-bens, Spiraea humilis, Betula divaricatа и др.).

Уплощенные участки плато заняты древесно-сфагновыми ценозами. Видовой их состав однотипен и хорошо отражен в публикациях [11, 16– 18]. Травяные болота представлены осоковыми и осоково-пушицевыми ценозами. Эдификаторами в них являются осока сереющая ( Carex canescens ), пушица русская (Eriophorum russeolum ), пухонос альпийский ( Trichophorum alpinum ). А.Н. Махи-нов [8] в устье р. Сэлиндэ отмечал чистые сообщества из пушицы Шейхцера ( Eriophorum scheuchze-rii ). В.Ю. Баркалов с коллегами [3] в бассейне р. Гекан обнаружили полушник азиатский ( Isoetes asiatica ), являющийся, как и болотник Стеллера ( Limnas stelleri ), очень редким видом для Дальнего Востока.

На плато имеется 3 довольно крупных водоема и около 10 мелких. Они в основном дис- трофные, испытывают избыток органики, поступающей с сопредельных заболоченных участков. Существование сосудистых растений лимитировано не только химизмом вод, сколько низкими температурами. Видовой состав беден и представлен несколькими гидрофитами: руппией спиральной, хвостниками обыкновенным и четырехлистным, рдестом тонколистным, ежеголовником гиперборейским (Ruppia spiralis, Hippuris vulgaris, H. lancegolatum, Potamogeton tenuifoli-us, Sparganium hyperboreum). Прибрежно-водная растительность представлена кустарниками и кустарничками: багульником болотным (Ledum palustre), березкой тощей (Betula exilis), андромедой многолистной (Andromeda polifolia), триостренником болотным (Triglochin palustre), шейх-церией болотной (Scheucheria palustis), манником слабым (Glyceria debilor), вейником лапландским (Calamagrostis lapponica), осоками пузыреватой, болотной, скрытоплодной, сереющей (Carex vesi-cata, C. limosa, C. cryptocarpa, C. canescens).

В устье р. Михаил-Кыла первый ярус в травостое образует разнотравье: Rumex aquatilis, Glyceria spiculosa, Filipendula palmata, Calama-grostis lapponica, Sium suave, Sanquisorba parviflo-ra и др.

В мелководных заливах обнаружен редкий вид из Красной книги Российской Федерации и Хабаровского края – полушник азиатский ( Isoёtes asiatica ) [3, 7].

Заключение

Плато Мар-Кюэль является уникальной территорией Западного Приохотья, которую можно выделить как отдельный ботанико-географический район, обнаруживающий больше общих черт с ландшафтами соседней Республики Саха (Восточная Сибирь), чем с Охотией. Основанием для этого являются продолжительность воздействия антициклональной погоды, определяющей высокий коэффициент континентальности, небольшое количество осадков, развитие многолетней мерзлоты, существование наледей в долинах рек и снежников в горах, оказывающих существенное влияние на развитие растительного покрова, сближающую флору с Субарктикой.

Низкая лесистость, пестрота болотно-луговых типов растительности являются индикаторами низкого восстановительного потенциала ландшафта. Мерзлотостабилизирующая функция редкостойных лиственнично-ерниковых, кедро-востланниковых формаций проявляется в сохранении постоянного уровня вечной мерзлоты. Она имеет ведущее значение на плато Мар-Кюэль, где в ландшафтах сезонная и многолетняя мерзлота залегает на небольших глубинах. После сведения островков лиственницы, ерниковых формаций те-плоприток в грунтах увеличивается, возрастает протаивание грунтов, что ведет к солифлюкции и термокарсту. Это является причиной образования термокарстовых болот и озер, которые значительно усложняют и удорожают строительные работы при горнопромышленном освоении.

Список литературы Эколого-географические особенности экосистем плато Мар-Кюэль (Хабаровский край)

- Арктическая флора СССР. Вып. V. Семейства Salicaceae - Portulacaceae. М.; Л.: Наука, 1966. 206 с

- Арктическая флора СССР. Вып. VI. Семейства Caryophyllaceae - Ranunculaceae. Л.: Наука 1971. С. 247

- Баркалов В.Ю., Безделева Т.А., Вышин И.Б. Сосудистые растения юго-западной части Аяно-Майского района Хабаровского края // Комаровские чтения. Владивосток: Дальнаука, 1997. Вып. 43. С. 128-167

- Букс И.И. Ландшафтно-экологическая характеристика зоны БАМиустойчивость природной среды // Вопросы географии. Новосибирск, 1977. Сб. 105. С. 81-98

- Колесников Б.П. Растительность // Южная часть Дальнего Востока. М.: Наука, 1969. С. 206-250

- Конспект флоры Сибири. Сосудистые растения / сост. Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова, К.С. Байков и др. Новосибирск: Наука, 2005. 262 с

- Красная книга Хабаровского края: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Хабаровск: Изд. дом "Приамурские вед"., 2008. 632 с

- Махинов А.Н. В долине замороженной реки Сэлиндэ // Природа. 2016. № 9. С. 33-41

- Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Ч. 1: Север и восток Сибири в естественно-историческом отношении. СПб., 1860. 240 с

- Петров Е.С., Новороцкий П.В., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области. Владивосток; Хабаровск: Дальнаука, 2000. 174 с

- Прозоров Ю.С. Закономерности развития, классификация и использование болотных биогеоценозов. М.: Наука, 1985. 210 с

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Л.: Наука, 1985-1996. Т. 1-8. 3241 с

- Толстихин О.Н. В краю наледей. Л., 1978. 23 с

- Федоров А.М. Карст и наледи на плато Мар-Кюэль (Аимо-Учурское междуречье) // Исследование наледей. Якутск, 1979. С. 114-121

- Чемеков Ю.Ф. Западное Приохотье // История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1975. С. 5-122

- Шлотгауэр С.Д. Растительный покров // Природное наследие Дальнего Востока. Озеро Мухтеля / отв. ред. А.Н. Махинов. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2010. С. 68-99

- Шлотгауэр С.Д., Крюкова М.В., Антонова Л.А. Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана. Владивосток; Хабаровск: Изд-во ДВО РАН, 2001. 195 с

- Шлотгауэр С.Д., Готванский В.И. Материалы к флоре бассейна р. Уян и Мар-Кюэльской впадины (Аяно-Майский район Хабаровского края). Вып. 28. Хабаровск: ДВНЦ АН СССР, 1980. 132 с

- Шлотгауэр С.Д. Антропогенная трансформация растительного покрова тайги / отв. ред. Б.А. Воронов. М.: Наука, 2007. 178 с

- Юрцев Б.А. Эколого-географическая структура биологического разнообразия и стратегия его учета и охраны // Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению. СПб., 1992. С. 7-12