Эколого-геохимическая оценка почв антропогенных ландшафтов юго-востока Томской области

Автор: Квасникова З.Н., Евсеева Н.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты многолетних эколого-геохимических исследований антропогенных ландшафтов юго-востока Томской области. Выявлено, что серые лесные почвы и делювий характеризуются средней и повышенной степенью буферности, обладают значительными возможностями по дезактивации поступающих тяжелых металлов. Полученные материалы могут быть использованы для оценки эколого-геохимического состояния почвенного покрова природных и антропогенных ландшафтов подзоны южной тайги Западно-Сибирской равнины.

Буферность, серые лесные почвы, тяжелые металлы, томская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14084199

IDR: 14084199 | УДК: 911:631.4

Текст научной статьи Эколого-геохимическая оценка почв антропогенных ландшафтов юго-востока Томской области

Введение. В современном мире под действием всевозрастающего потока загрязнителей, поступающих в окружающую среду, происходит изменение биогеохимической структуры ландшафтов. Почва – один из компонентов ландшафта, способных снижать отрицательные последствия антропогенного загрязнения. Именно почвенный покров, в котором пересекаются все потоки вещества и энергии, в конечном итоге принимает на себя все давление отходов различных видов производства и жизнедеятельности человека, выполняя важнейшую роль природного буфера и детоксиканта. В отличие от воздушной и водной среды, обладающих высокой способностью к рассеиванию загрязнителей, в почвенном покрове миграция веществ идет медленнее и часто он является субстратом, в котором происходит депонирование загрязняющих веществ.

Миграция химических элементов в пределах почвенного профиля представляет весьма сложные многосторонние процессы. Образовавшиеся при этом соединения химических элементов характеризуются разной геохимической подвижностью и обусловливают те аккумулятивномиграционные процессы элементов почв, которые приводят к закреплению или выносу их за пределы почвенного профиля. В свою очередь подвижность химических элементов зависит от их формы нахождения в почвах, ландшафтно-геохимических условий региона и особенностей антропогенной нагрузки.

Немаловажную роль на характер миграции химических элементов, в том числе и тяжелых металлов, оказывают свойства почвы: механический и минеральный состав, обогащенность ее органическим веществом, направление и глубина процесса почвообразования, гидрогенная миграция и аккумуляция солей и т.д. Способность почв инактивировать поступающие тяжелые металлы, переводить их в соединения, малодоступные для растений, является важным показателем устойчивости ландшафтов в целом и называется буферностью [1] . Чем выше буферная способность почвы, тем большее количество элементов она в состоянии переводить в слабомигрирующие соединения.

Цель исследований . Оценка буферности почв и делювия на пашне юго-востока Томской области по отношению к тяжелым металлам, поскольку знание буферности почв способствует более объективной оценке современного эколого-геохимического состояния почвенного покрова природных и антропогенных ландшафтов.

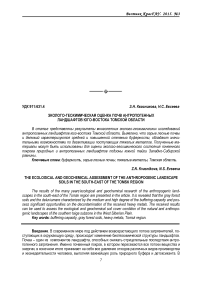

Объекты и методы исследований . Пашня в пределах южной тайги и подзоны мелколиственных лесов Томь-Яйского междуречья на юго-востоке Томской области. В сельскохозяйственное производство здесь вовлечены в основном серые лесные, темно-серые лесные и светло-серые лесные почвы (рис. 1, б ).

Рис. 1. Лучановский ключевой участок: а – территория Лучановского ключевого участка:

1 – лесополоса; 2 – заболоченный участок; 3 – с. Лучаново; 4 – разнотравный луг; 5 – кустарники;

6 – дороги; 7 – ключевой участок; 8 – овраг; 9 – суффозионно-просадочная западина [2];

б – схема строения почвенного покрова Томь-Яйского междуречья почвы: Л 1 , Л 2 , Л 3 – соответственно светло-серые, серые и темно-серые [3];

– положение Лучановского ключевого участка на территории Томь-Яйского междуречья

Ландшафты исследуемого участка входят в зону наибольшей биологической продуктивности на территории Томской области и в результате интенсивного антропогенного воздействия претерпели значительные изменения: площадь антропогенных ландшафтов на Томь-Яйском междуречье составляет более 43 %, среди которых наибольшие площади заняты пашнями с посевами зерновых технических культур и посадками овощей [4].

На пашнях агротехническая обработка почв проводится многократно в течение вегетационного периода и включает вспашку, боронование, сев, культивацию, внесение средств химизации. При обработке происходит механический износ орудий в процессе контакта с почвой. Кроме того, вся поверхность почв испытывает воздействие выбросов транспортных средств. Эти виды воздействия способны поставлять в почву многие химические элементы, в том числе и тяжелые металлы [5].

С целью изучения эколого-геохимического состояния природных и антропогенных ландшафтов юго-востока Томской области нами проводились ежегодные снегосъемки в микромасштабе (замеры толщины снега через 10 м), наблюдения за снеготаянием, обмер струйчатых размывов, отбор проб почв, делювия, воды на различные виды анализов (гранулометрический, содержание гумуса, концентрацию элементов питания - азота, фосфора, микроэлементов и др.). Проводились также исследования водно-физических свойств почв, были составлены почвенно-геоморфологические профили и детальные почвенно-эрозионные карты на ключевые участки, а также крупномасштабные и среднемасштабные тематические карты на территорию ряда районов. Наблюдения на ключах дополняются маршрутными обследованиями пашни на Томь-Яйском, Яя-Кийском, Обь-Томском, Обь-Чулымском и Обь-Шегарском междуречьях.

Опробование и подготовка проб для анализа осуществлялись в соответствии с ведомственными руководствами, инструкциями и ГОСТами [6, 7]. Отбор почвенных проб на ключевых участках (плакорные и склоновые участки пашни) проводился в одно и то же время года - весной (апрель-май 1998-2013 гг.) - погоризонтно и пунктирно-бороздовым методом. Общее содержание микроэлементов в почвах, делювиальных отложениях определялось количественным спектральным анализом в Центре коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» Томского государственного университета.

Наиболее детальные исследования проводились на Лучановском ключевом участке, расположенном в 20 км к юго-востоку от Томска (рис. 1, а ). Участок площадью более 50 га занимает часть Томь-Басандайской междуречной равнины (рис. 1, б . Рельеф территории характеризуется чередованием балок, распаханных ложбин и водоразделов между ними. Абсолютные высоты в пределах участка составляют 125–160 м, а относительные колеблются от первых десятков сантиметров до 35-40 м. Средние углы наклона земной поверхности изменяются от 0-3 до 5-90. Микрорельеф склонов различен. Наиболее сложен микрорельеф пахотных угодий на склоне южной экспозиции, где на площади около 13,3 га хорошо выражены распахиваемая ложбина, длиной 250 м и глубиной до 3-5 м в устье; суффозионно-просадочные депрессии до 45-60 м в поперечниках и до 2-3 м глубиной (рис. 1, а ). Крутизна склонов южной экспозиции изменяется в широких пределах от 0 до 200. Почвенный покров в пределах Лучановского ключевого участка представлен в основном серыми лесными почвами на озерно-аллювиальных суглинисто-глинистых отложениях ранне-средненеоплейстоценового возраста.

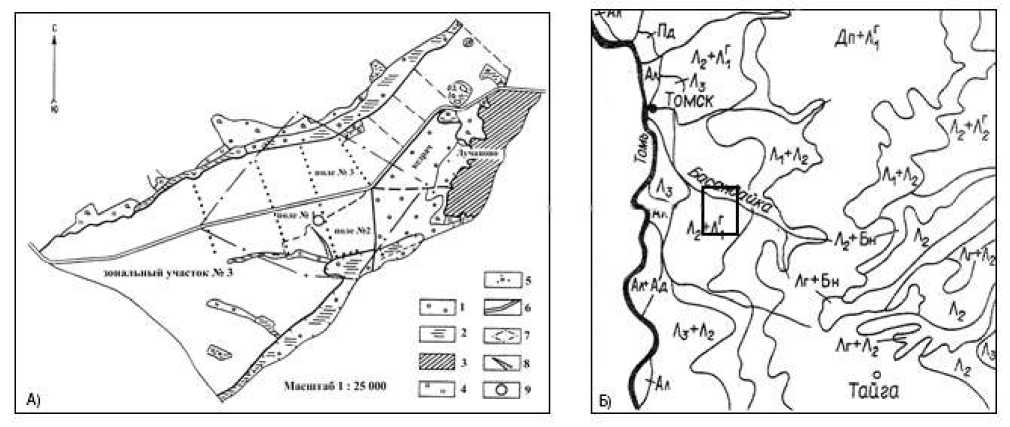

В пределах пашни на исследуемом участке во время снеготаяния, ливней на склонах круче 0о,30' развивается эрозия почв, согласно СНиП -95 [8], от слабой (0-2 м3/га) до очень сильной (более 10-15 м3/га год). В результате эрозии происходит перемещение значительных объемов почвенных частиц вниз по склонам. Часть делювия откладывается на участках склонов пашни с меньшей крутизной и образуются «поля аккумуляции» делювия. Площадь их в отдельные годы достигает 1600 м2, а мощность делювия - до 10-15 см (рис. 2).

В нижней части склонов конусы выноса образуют местами делювиальные шлейфы. Часть делювия поступает на днища ложбин и суффозионно-просадочных депрессий, что способствует формированию «намытых» почв. Вследствие вышеописанного распределения делювия на пашне нами отбирались пробы почв и делювия. Буферность почв по отношению к тяжелым металлам прямо пропорционально зависит от степени гумусированности, карбонатности, содержания тонкодисперсной фракции, емкости катионного обмена и др. К числу основных факторов, определяющих величину буферности, относится также щелочно-кислотная реакция (pH) среды, только корреляция между величинами рН и буферности обратная [9].

Рис. 2. Делювий на пашне Лучановского ключевого участка (2014 г.)

В данной работе для изучения буферной способности почв и делювиальных отложений по отношению к тяжелым металлам были использованы рекомендации оценки буферности, разработанные В.Б. Ильиным [1]. В предложенной им оценочной шкале по каждому из 4 критериев нами определены ранги, каждому из которых соответствует балл. Определение полуторных оксидов не проводилось. В соответствии с методикой В.Б. Ильина их содержание в почвах может быть приравнено к валовому количеству Fe 2 O 3 [9] . Данные о содержании Fe 2 O 3 в почвах исследуемого района нами были получены из опубликованных источников [10, 11].

Результаты исследований и их обсуждение . С учетом всех дополнений был рассчитан балл буферности для серых лесных почв и делювиальных отложений агроландшафтов Лучанов-ского ключевого участка за период с 2003 по 2013 г. (табл. 1).

Таблица 1

Оценка буферности почв и делювия агроландшафтов Лучановского ключевого участка по отношению к тяжелым металлам (2003-2013 гг.)

|

Свойства почвы, определяющие ___________ ее буферность __________ Сумма ъект Физ. Гумус, н Ре 2 0 з , баллов глина, % % рН % |

Степень буферности |

|

Серая лесная почва 44,3 6,1 5,9 3,9 97/о4 г пашни, 0-20 см (10) (6,5) (5/12,5) * (5,5) 27/34,5 |

Средняя/ повышенная |

|

п - 50,2 5,9 6,3 4,1 ,с,07 Делювий (15) (5) (7,5/10) (7) 4,5 /37 |

Повышенная/ повышенная |

* Количество баллов, полученных за счет долевого участия свойства почвы; в знаменателе для элементов, подвижных в щелочной среде.

Содержание физической глины (< 0,01 мм), способной сорбировать тяжелые металлы и снижать их физиологическую доступность растениям, в почвах и делювиальных отложениях ключевого участка высокое и составляет соответственно 51,6–60 и 35,2–65,6 %. Уровень концентрации гумуса в верхнем горизонте почв варьирует от 3,3 до 6,5 % и в среднем составляет 6,1 %, а в делювиальных отложениях 5,9 % (от 1,4 до 6,2 %).

Почвы и делювиальные отложения, находящиеся на южном склоне пашни исследуемого участка, характеризуются слабокислой и нейтральной реакцией почвенного раствора – от 5,8 до 6,8. Действие кислотности почв на подвижность тяжелых металлов неоднозначно. Большинство тяжелых металлов подвижно в кислой среде: при нейтрализации растворов стронций, медь, цинк, кадмий, кобальт и другие тяжелые металлы образуют нерастворимые соединения и соответственно доступность их растениями снижается. Кроме того, имеется ряд металлов, подвижность которых при нейтрализации почвы возрастает. К ним относятся молибден и хром, которые способны в слабокислой и щелочной среде образовывать растворимые соли [12].

Анализ табл. 1 показывает, что почвы исследуемого участка обладают средней степенью буферности по отношению к элементам, подвижным в кислой среде, и повышенной степенью по отношению к элементам, подвижным в щелочной среде. Это обусловлено в первую очередь высоким содержанием тонкодисперсных частиц. Доля участия физической глины в формировании буферности почв и делювия превышает 1/3.

По отношению к элементам, подвижным в кислой среде, доля участия остальных свойств почвы, делювия (гумуса, pH, полуторных оксидов) примерно одинакова и колеблется в пределах от 14,5 до 24,1 %. По отношению к элементам, подвижным в щелочной среде, ведущая роль в формировании буферности почв принадлежит слабокислой реакции среды (36,1 %), в меньшей степени – гумуса и полуторных оксидов (табл. 2).

Таблица 2

Доля участия компонентов почвы и делювия, определяющая их буферность по отношению к тяжелым металлам, %

|

Объект |

Физ. глина |

Гумус |

рН |

Fe 2 O 3 |

Подвижность элемента |

|

Серая лесная почва пашни, 0-20 см |

37,0 |

24,1 |

18,5 |

20,4 |

В кислой среде |

|

29,0 |

18,8 |

36,1 |

15,9 |

В щелочной среде |

|

|

Делювий |

43,5 |

14,5 |

21,7 |

20,3 |

В кислой среде |

|

40,5 |

13,5 |

27,1 |

18,9 |

В щелочной среде |

Таким образом, проведенные исследования показали, что по среднестатическим характеристикам серые почвы и делювиальные отложения исследуемого участка характеризуются средней (27 баллов) и повышенной (34,5–37 баллов) буферностью и обладают значительными возможностями по инактивации поступающих тяжелых металлов. Однако буферная способность почв по отношению к тяжелым металлам не безгранична. Это связано с тем, что на водно-физические и биологические свойства почв существенный отпечаток накладывают склоновые эрозионные процессы, в результате которых смыв и переотложение почвенного материала (делювия) приводит к изменению способности почвенных компонентов поглощать и прочно удерживать тяжелые металлы, ограничивая их миграцию в ландшафте. Делювиальные процессы при этом играют неоднозначную роль.

-

1. В результате смыва почвенных частиц с плакоров и склонов пашни горизонты А 1 А 2 и А 2 В приблизились к поверхности, а зачастую целиком входят в пахотный слой. В серых лесных почвах исследуемого района наблюдается снижение по почвенному профилю содержания гумуса и количества глинистых частиц [10, 11, 13], вследствие чего возможно уменьшение степени буферности.

-

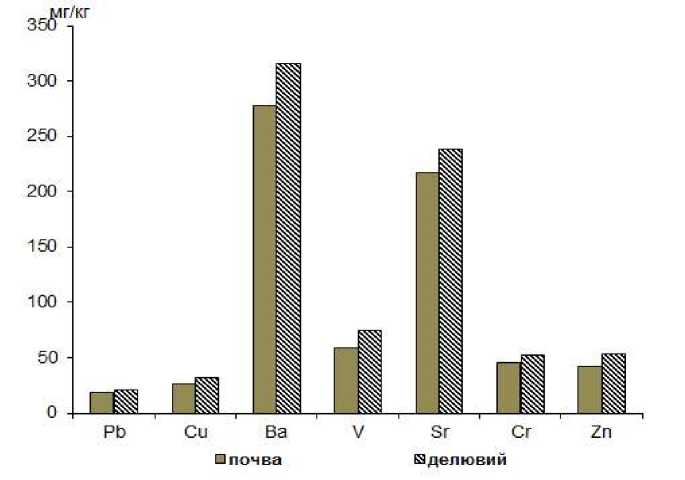

2. Ежегодно за исследуемый период (2003–2013 гг.) в делювиальных отложениях (конусы выноса, шлейфы) Лучановского ключевого участка отмечалось повышенное содержание тяжелых металлов по сравнению с верхними горизонтами почв плакоров пашни (рис. 3).

Рис. 3. Содержание тяжелых металлов в почвах плакоров (0–20 см) и делювии Лучановского ключевого участка (2003–2013 гг.)

Таким образом, в депрессиях, на днищах ложбин пашни со временем в намытых почвах могут накапливаться тяжелые металлы в повышенных концентрациях относительно регионального фона. В настоящее время в среднем валовое содержание химических элементов первого и второго классов опасности (Zn, Pb, Cu, Cr) ниже ориентировочно допустимых и предельно допустимых концентраций (ОДК и ПДК) для почв, используемых в агропроизводстве (табл. 3), и не представляет опасности окружающей природе.

Таблица 3

Содержание химических элементов в почвах пашни и делювии

Лучановского ключевого участка (2003–2013 гг.)

|

Элемент |

Почва, мг/кг в слое 0-20 см, n=35 |

Делювиальные отложения, n= 36, мг/кг |

ОДК [14, 15] |

||

|

m |

min/max |

m |

min/max |

||

|

Pb |

19 |

7/42 |

20,5 |

8/36 |

32 |

|

Cu |

26 |

3/50 |

32,3 |

8/93 |

132 |

|

Sn |

3,8 |

2/14 |

2,7 |

2/4 |

- |

|

Mn |

607,4 |

230/1020 |

916 |

380/2500 |

1500 |

|

Ba |

278 |

200/320 |

316 |

210/500 |

- |

|

Co |

12 |

10/18 |

12 |

10/18 |

- |

|

V |

59 |

18/155 |

75 |

14/180 |

150 |

|

Sr |

217 |

200/300 |

238 |

200/450 |

- |

|

Cr |

46 |

19/107 |

52 |

14/108 |

- |

|

Ni |

38 |

9/78 |

38 |

8/85 |

80 |

|

Zr |

254 |

72/743 |

216 |

67/580 |

- |

|

Zn |

42 |

30/60 |

54 |

30/53 |

220 |

Примечание. m – среднее содержание элементов; n – число проб.

В рамках многолетних исследований нами получены материалы, позволяющие оценить буферность серых лесных почв на пашне Лучановского ключевого участка по отношению к тяжелым металлам. Эти данные могут быть использованы для оценки эколого-геохимического состояния почвенного покрова природных и антропогенных ландшафтов юго-востока Томской области.