Эколого-туристические проекты для юго-запада Приморья

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено состояние экосистем и краснокнижной биоты российской части водораздела Жёлтого и Японского морей (Восточно-Маньчжурские горы с их уникальными флорой и фауной и проблемами выживания населения). Предлагается вернуться к программе лесовосстановления деятельности, в основном повторяя лучшие достижения России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хвойные леса, лесозащита, лесопосадки, уникальные ландшафты, экология, туризм, новые рабочие места

Короткий адрес: https://sciup.org/14083740

IDR: 14083740 | УДК: 502.35/59(571.63)

Текст научной статьи Эколого-туристические проекты для юго-запада Приморья

Введение. Разрушение и восстановление экосистем Восточно-Маньчжурских гор прослеживается по крайней мере с мезолита и «прочитано» нами в том числе по общей устойчивости субклимаксовых хвойношироколиственных лесов и производных сообществ. Оно началось на рубеже голоцена на юге Хасанского района и приостановлено в XIII в., и особенно к началу XVII в. в связи с переселением собственно маньчжурского населения в Китай [Арсеньев, 1912, 1914; Майоров и др., 2013].

Юго-запад Приморья при десятках растительных формаций, выраженном риасовом побережье, низко- и среднегорном рельефе, древних рифах, ставших узлами эндемизма, не менее чем 1800 видах аборигенных сосудистых растений [Прокопенко, 2010], разнообразии редких и исчезающих видов флоры и фауны сохраняет, однако, лишь 5 % на западе и 12–20 % на востоке коренных, или субклимаксовых, экосистем. Влияние на них человека ничтожно или преодолено за почти тысячу лет безлюдья после падения государства чжурчженей из-за вторжения монголов в XIII в.

Цель работы. Определить географию, структуру и состав наиболее интересных экосистем макрорайона, оценить их познавательное и рекреационное значение, наметить возможности защиты, расширения, вовлечения в туризм.

Материал и методика. Наши соседи по АТР в этом плане прошли «точку невозврата» и оказались с биотой, равноценной тому, что мы имеем на юге Хасанского района за Сухановским перевалом, где уже потеряны если не к первому веку нашей эры, то к эпохе средневековых государств, т.е. к VIII в. н.э. [Урусов и др., 2011], ценнейшие экосистемы чернопихтарников с кедром корейским (лианово-грабовые) и ландшафтообразующие сосново-широколиственные леса (в т.ч. «азалиевые» с подлеском из рододендрона Шлиппен-баха), вернувшиеся на побережье из межгорных убежищ 8–8,5 тыс. л.н. [Гуремина, 2001]. Вот поэтому биота юго-запада Приморья в его заповедных урочищах (но не в микрорайоне Хасан-Зайсановка) все еще близка к эталонной, первозданной и может рассматриваться как эталонная, модельная для экологического благополучия, по крайней мере на вершинах базальтовых плато и на северных склонах хребтов Пограничный и Западный Синий, в заповедниках «Кедровая Падь» (дальневосточный леопард, реликты фауны и флоры, удивительное даже для Приморья разнообразие эфемероидов в апреле–начале мая, разноцветье осеннего леса к октябрю; отличающийся вкус воды в ручьях, стекающих с известнякового Гаккелевского и порфиритового Сухореченского хребтов, можно использовать для чайных церемоний) и отчасти Дальневосточный государственный Морской (реликты фауны моря и островов) и Ханкайский (ихтио- и орнитофауна, лотос Комарова). Причём именно в окрестностях заповедников наиболее перспективен экологический туризм. А ещё такие часто упускаемые объекты, как древние и средневековые поселения на западных берегах полуострова Гамова, в районе пос. Краскино, Зайсановка, Пограничный, следы позднего Средневековья и рубежа русской эпохи в устье р. Кедровая, к западу от с. Перевозная, у заставы Школьная (Хасанский район), развалины разбомбленного американцами во время Корейской войны аэродрома Сухая Речка у южной границы запо- ведника «Кедровая Падь». Последний трагический эпизод, как и афёра с «продажей» Аляски в 1867 г., разумеется, замалчивается, чтобы не повредить «светлому образу» защитников прав человека США. Как будто эта государственная структура и её пришлое население за 200 лет не убило 100 млн индейцев.

Экологический туризм в нашем конкретном варианте подразумевает прежде всего:

-

1) знакомство с природными лесами, влияние человека на которые всегда или за последние 1000 лет было минимальным или ничтожным; хотя к эпохе монгольских завоеваний XIII в. этих лесов было лишь немногим более, чем сейчас, они занимали от 3-8 % (Чёрные горы) до 35 % (верховья р. Комиссаровка, западный берег оз. Ханка) соответствующих микрорайонов Восточно-Маньчжурских гор, т.е. в целом свыше 100 тыс. га;

-

2) познание главных компонентов экосистем и их роли в жизни леса и человека; знакомство с прибрежной и высокогорной (реликтовой) зонами видового эндемизма и убежищами экзотов на скалах и в межгорных долинах;

-

3) узнавание правила приоритетности интересов природы и ее дикого мира, по крайней мере в заповедниках и заказниках;

-

4) учебу у природы [Преловский, 2002], в т.ч. в области восстановления сосняков, чернопихтарников, кедровников, наконец, экзотических кустарников и лиан [Урусов и др., 2007, 2011], водных реликтов и лотосовых плавней [Пшенникова, 2005] с учётом принадлежности последних к двум популяциям, а именно туман-ганской на юге и ханкайско-уссурийской на севере макрорайона Восточно-Маньчжурских гор; изучение сопряжённости продуктивности леса с экспозициями и крутизной склонов у моря и в Пограничном районе и частотой пожаров, которые, проходя чаще чем через 7-10 лет, сокращают прирост древесины по крайней мере втрое [Урусов, 1999 и др.];

-

5) защиту зеленокнижных экосистем (сокращающиеся субклимаксовые сообщества) и краснокнижных видов силами общества;

-

6) посещение средневековых поселений и городищ и более древних стоянок с целью определения их влияния на ландшафтные типы растительного покрова, хвойные леса и краснокнижные виды (Краскино, Андреевка, Пограничный);

-

7) спортивная рыбалка в заранее намеченных бухтах и озёрах и любование разноцветьем приморских весны и осени с организацией фотосессий в «Кедровой Пади», на вершинах выдающихся плато вдоль тропы А. Несмелова;

-

8) спортивный помыв золота в местах его древней добычи на юге и севере Восточно-Маньчжурских гор [Будищев, 1883; Урусов и др., 2011];

-

9) спортивный поиск самоцветов, например разновидностей халцедона, в песках Ханкайской террасы.

Учиться у нас пока еще есть на чем, хотя перестроечное и рыночное безвластие в доме приморской природы нанесло ему урон колоссальный, но всё же не такой, как у наших соседей по региону. И очень жаль, что мы не можем требовать возвращения к инфраструктуре охраны лесов эпохи Гослесхоза СССР и Мин-лесхоза РСФСР - негде взять средства для восстановления нормальной инфраструктуры охраны лесов, свернутой с 1992 г.

Состояние проблемы. Возможные проекты и мероприятия в рамках рассматриваемой горной страны обусловлены задачами сохранения и восстановления природной среды края и особенностями его природноресурсного потенциала, транспорта, сервисных возможностей, наличия специалистов в области лесоводства, ботаники, зоологии, экологической инженерии (конструктивного ландшафтоведения), наконец, собственного туристического гостиничного дела, в котором подвижки имеются разве что в сёлах Андреевка, Витязь и пгт. Славянка. На уровне эпизодов «дикого туризма» начинается использование окрестностей сёл Ильинка (малые водоёмы на базе карьеров, где в 1930-е гг. разрабатывался стройматериал) и Новокача-линск (качество воды собственно оз. Ханка из-за свёртывания земледелия заметно улучшилось). Новые технологии размножения и реинтродукции краснокнижных видов мыслимы теперь не только как важные моменты работы восстанавливаемых лесной службы и мариводства, что само по себе неизбежно, чтобы не превратиться из сырьевого региона в регион без сырья. Представляется необходимым использование современнейших технологий и агротехник, например, восстановление хвойных на полуострове Песчаный, входных мысах Славянки, Зарубино, Посьета, на возвышенностях, не вошедших в Дальневосточный морской заповедник островов залива Петра Великого. Здесь пригодятся интеллект и молодые силы учёных и студентов ДВФУ, Приморской сельхозакадемии, ВГУЭС, а также их коллег из АТР. При этом экологическая учеба и практика рано или поздно воспитают вкус к сбережению и восстановлению биоты Приморья, включая экзоты, у будущих руководителей районов, муниципалитетов, среднего и большого бизнеса, сформируют широкое экологическое мышление [Майоров, 2008]. Это давно и на разных уровнях воспитания, образования, организации делает в том числе кафедра экологии ДВФУ. Именно с этим мы связываем сформиро- вавшееся теперь более бережное отношение к побережьям нашего юга, первозданную или восстановленную природой лет за 700 красоту которых сегодня мы видим на протяжении примерно 30 км обрывов п-ова Гамова, в верховьях рр. Кедровая, Комиссаровка, на 10 км уступа ханкайской террасы. А значит, лесо- и ланд-шафтовосстановление потребуется на сотнях километров берегов и не менее чем 50-100 тыс. га горных урочищ. Надо преодолеть рукотворную монотонность пейзажа.

Если сегодня ещё мало востребовано северо-западное ханкайское побережье, где купальный сезон открывается почти тогда же, что и в самых тёплых посьетских бухтах, то при его минимальных обустройстве и рекламе рекреанты потянутся и сюда. Но надо, чтобы прибрежно-озёрный ландшафт, как и в 1860 г., вновь блистал уникальными сосново-широколиственными лесами, которые почти всюду уничтожены, чтобы на части вышедших из-под строительства железной дороги водоёмов был введён лотос, а сосна и лиственница украсили бы шлейфы склонов.

Возможные проекты и мероприятия в рамках ближайшего будущего макрорайона обусловлены задачами сохранения и восстановления природной среды, особенностями его пока уцелевшего природноресурсного потенциала, минимумом транспорта, сервисных услуг, но уже зримы стихийные подвижки к созданию здесь индустрии отдыха. Мы исходим из того, что Славянка, Посьет - хоть и не Владивосток - восточные ворота России, но родственны ему не только по географии, но и по судьбе, перспективам международного общения. Поэтому предлагаем:

-

1. Разработать внутренний круглогодичный проект «Восточные ворота России: Посьет - Славянка -Владивосток - БАМ», открывающий для туристов, в т.ч. ученых, экологов, студентов, уникальные ландшафты и месторождения, минеральные источники и биологические ресурсы Дальнего Востока, Забайкалья, Средней Сибири.

-

2. Провести предпроектные изыскания для программы «Внеконкурсный круглогодичный экотуризм» на базе сосновых (сейчас их менее 1 тыс. га) и дубовых лесов полуострова Гамова в Хасанском районе (сосна густоцветковая, дуб зубчатый, береза Шмидта, или железная, в 1860 г. занимали здесь не менее 30 тыс. га). А в настоящее время площади сосняков в десятки раз меньше, в особенности в более комфортных западных бухтах полуострова, где нужны хотя бы небольшие группы Pinus densiflora на гребнях. И в наше время сократившихся до минимума популяций копытных, 20 лет назад скусывавших хвойный подрост массово, это реально. В верховьях р. Комиссаровка в Пограничном районе и на хр. Западный Синий в Ханкай-ском районе следует восстановить древостои эндемичной для Приморья сосны погребальной, видовая самостоятельность которой доказана академиком В.Л. Комаровым еще в 1901 г. С целью создания сети кемпингов вдоль маршрута 1920-х гг. из системы р. Амба на станции КВЖД [Несмелов, 2006], обустройства учебных географических профилей, экологических троп и терренкуров вблизи приморских сосняков, являющихся северной границей сосновых лесов Японии и Кореи, лиановых смешанных лесов с женьшенем и аралией материковой, уникальных по красоте, придётся прежде всего обследовать брошенные посёлки и военные базы. Ряд из них, возможно, подойдёт для этой цели.

-

3. Разработать международный научно-студенческий проект восстановления сосняков и чернопихтар-ников берегов и островов залива Петра Великого и западной террасы оз. Ханка, т.е. хвойных массивов, доминировавших здесь еще в конце Х1Х века [Урусов и др., 2007, 2011]. А это требует противопожарного обустройства коренных и производных лесов, по крайней мере на 10 тыс. га, и лесокультурных работ на многих тысячах гектаров.

-

4. Разработать (совместно с Ботаническим садом-институтом ДВО РАН) концепцию озеленения пгт. Краскино, Посьет, Славянка, может быть, Камень-Рыболов, как самых южных, самых «магнолиевых» поселений и портов России.

-

5. Навести порядок с арендой и продажей земель в береговой зоне оз. Ханка и Японского моря с тем, чтобы полоса шириной не менее 50-100 м от зоны заплеска была свободной для передвижения людей и транспортных средств, убрать ограждения здесь. Разработать вариант многодневного учебного маршрута с посещением уникальных ландшафтов и экосистем в горах и на побережьях (рис. 1) и освоением маршрута А. Несмелова при заключении соответствующего договора с пограничниками и экологами КНР. Начинающийся на Седанке во Владивостоке и бывшей Капитанской заимке на другой стороне Амурского залива этот маршрут пройдёт выше с. Занадворовка по левому борту долины р. Амба на Борисовское плато и р. Гранитная - в самом сердце русской части Восточно-Маньчжурских гор с их уцелевшими до наших дней, благодаря пограничному режиму, флористико-фаунистическими диковинами. И не только ими.

Только на восточных берегах п-ова Гамова в восстановлении сосны нуждаются первые тысячи гектаров. Но вернуть Pinus densiflora туда, где она царила тысячелетиями, без восстановления противопожарной инфраструктуры (прежде всего ежеосенне подновляемых минерализованных полос) невозможно. В рамках данной программы необходимо определить возможности спортивной рыбалки в морских бухтах и малых озёрах вблизи Ханки (ближние и дальние окрестности с. Ильинка), снабжения рекреантов деликатесной продукцией, в т.ч. от мариводческих предприятий и фермеров.

Перечислим узлы биологического разнообразия (БР) в Восточно-Маньчжурских горах и их предгорьях, где всё ещё имеет смысл поиск новых для науки и страны видов флоры и фауны, где зачастую ландшафты, экосистемы, БР всё ещё пригодны для реализации проектов по восстановлению ценной биоты или хотя бы её изучению (рис. 2). И это несмотря на то, что субклимаксовые сообщества за тысячелетия или, в лучшем случае, столетия антропогенных воздействий уцелели на долях процента или – в лучшем случае – первых процентах территорий внеантропогенных влияний. Макрорайон, разумеется, является одним из самых тёплых к востоку от Урала в РФ, с климатом, довольно близким расположенному на 300 км южней Пхеньяну. Это и обусловило значительное число убежищ южно-дубравной, субтропической и даже тропической флоры и наличие урочищ, годных для длительной рекреации, в т.ч. в береговой зоне заливов Посьета и Петра Великого Японского моря.

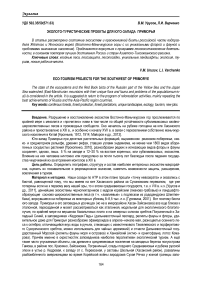

Рис. 1. Уникальные экосистемы Восточно-Маньчжурских гор, достойные изучения и демонстрации:

1 – чернопихтарники лианово-грабовые; 2 – кедровники (Pinus koraiensis);

3 – лиственничники Larix x lubarskii; 4 – ельники корейские (Picea x manchurica);

5 – сосняки (Pinus densiflora в Хасанском и P. x funebris в Уссурийском, Пограничном и Ханкайском районах);

6 – леса из дуба зубчатого; 7 – лотосовые плавни; 8 – эвриала устрашающая

Брошенные посёлки рыбаков и военных чаще всего маркируют зоны будущего устройства турпри-ютов. Итак, узлы БР:

-

1. Убежища, в т.ч. береговые каньоны с произрастанием «байрачных реликтов» ясеней густого и Зибольда на побережье Хасанского района, где могут быть обнаружены новые для России виды флоры Кореи. В таких стациях акад. РАН П.Г. Горовой и д-р биол. наук В.Н. Ворошилов (1961) открыли новый для науки эндем зоны заплеска, Peucedanum (= Kitagawia ) litorale , канд. биол. наук Р.И. Коркишко (1982) и др. Новый для флоры России княжик Atragene koreana (Kom.), В.М. Урусов (1988) и др. – Betula schmidtii var. angustifolia

Winkk., Quercus x mc – cormickii Carr; Fraxinus sieboldii var. serrata Nakai, F. s. var. angustata Nakai – преимущественно корейские виды, ранее не известные в РФ или известные для Кунашира [Воробьёв, 1968].

-

2. Береговая зона п-ова Гамова – в бухте Теляковского: там, где дубово-железноберёзовые леса с подлеском из рододендрона Шлиппенбаха теневого склона спускаются к пляжу, где выявлена фиалка буте-невидная.

-

3. Чернопихтово-широколиственные леса с подлеском из рододендрона Шлиппенбаха и вейгелы ранней выше сосняков из Pinus densiflora на теневых склонах гребня водораздела р. Пойма на высоте 600– 700 м над ур. м.

-

4. Вершины плато Синий Утёс и Олений Утёс, где в темнохвойно-широколиственных лесах следует прежде всего выявить разнообразие эфемероидов (в середине мая), а также расчистить экологические тропы, видовые точки и места привалов, включив их в курс экологических тренингов.

-

5. Водораздел и верховья Артключа с озёрами-криницами, сосной кедровой корейской, берёзой Шмидта, пихтой цельнолистной, в т.ч. в возобновлении. Здесь уцелели следы давней (военных лет) массовой заготовки стволов берёзы Шмидта (до 300–400 пней на 1 га юго-западных склонов, уплощённых вершин и даже северных склонов). Сосна густоцветковая и кедр выпиливались «штучно», видимо, в 1940-е гг. А теперь есть возможность проследить восстановление хвойных и краснокнижных широколиственных пород + берёза Шмидта и лианы в урочище, не горевшем 70 лет, вести стационарные научные наблюдения.

-

6. Гора Скалистая к северу от с. Овчинниково, на которой канд. биол. наук Р.И. Коркишко выявила редчайшие, в т.ч. субтропические, виды трав. Например, стрептолирион вьющийся Streptolirion volubile сем. Каммелиновые [Красная книга Приморского края, 2008 : 238].

-

7. Верховья рек Амба и Грязная со смешанными лесами и экзотическими лианами (кирказон маньчжурский, виноградовник японский (?) и др.) и многолетниками на пробных площадях А.Д. Гурьева (1980, 1989) и др., где возможны уточнения систематики редких видов и находки новых для флоры РФ видов.

-

8. Чернопихтарники и кедровники с уникально редкими особями сосны густоцветковой, берёзой Шмидта, аралией материковой, женьшенем в верховьях р. Нежинка и на уступе Борисовского плато, кедрово-чернопихтовые леса с аралиевыми, где возможно произрастание сосны кедровой сибирской в верховья Первой и Второй речек Надеждинского района.

-

9. Голубичные мари Уссурийского и Пограничного районов с берёзкой овальнолистной и даурскими многолетниками как реликты ландшафтов, экосистем и локальных флор вюрма.

-

10. Липово-широколиственный лес в системе р. Молоканка по дороге на с. Барабаш-Левада у древней границы маньчжурской тайги и ханкайских степей.

-

11. Верховья рр. Правая и Левая Комиссаровка выше 600 м над ур.м. – остатки кедровошироколиственных и елово-широколиственных лесов, где ботаники работали лишь изредка, верней, крайне редко, а И.П. Лебяжинская и Ю.Н. Глущенко (1995) рекомендовали ввести заповедный режим потому, что здесь находится одна из трёх в стране стаций обитания дальневосточного леопарда и амурского тигра, а мы [Урусов и др., 2007, 2011] неоднократно отмечали наличие уникальных хвойных массивов – изолятов, проходящих на китайскую сторону Восточно-Маньчжурских гор – к Мулинским копям.

-

12. Левобережье р. Решетинка в районе горы Кедровая высотой 963,5 м с остатками елово-кедрового редколесья к северу от хребта Сахарные Головы, а также сосняки правого берега на госгранице.

-

13. Широколиственно-кедровый лес в долине и по левому борту урочища падь Решетникова против б. пасеки Пантюхова.

-

14. Увалы со струноплодником пильчатолистным в Ханкайском районе (окрестности сёл Дворянка и Комиссарово) и видами маньчжурского предстепья (в т.ч. лианами).

-

15. Скально-степные арчёвники горы Пропасть на северо-западе Ханкайского района с дериватами сосняков с чёткой сосновой флорой здесь и на уступе западной террасы оз. Ханка против 139 км трассы на Турий Рог (песчано-белоглинные пляжи под сосняками; разновидности полудрагоценного халцедона; вино-градовники короткоцветоножковый, хмелелистный = разнолистный – и, возможно, японский). Возможен проект по возвращению сосны на утраченные ею участки террасы.

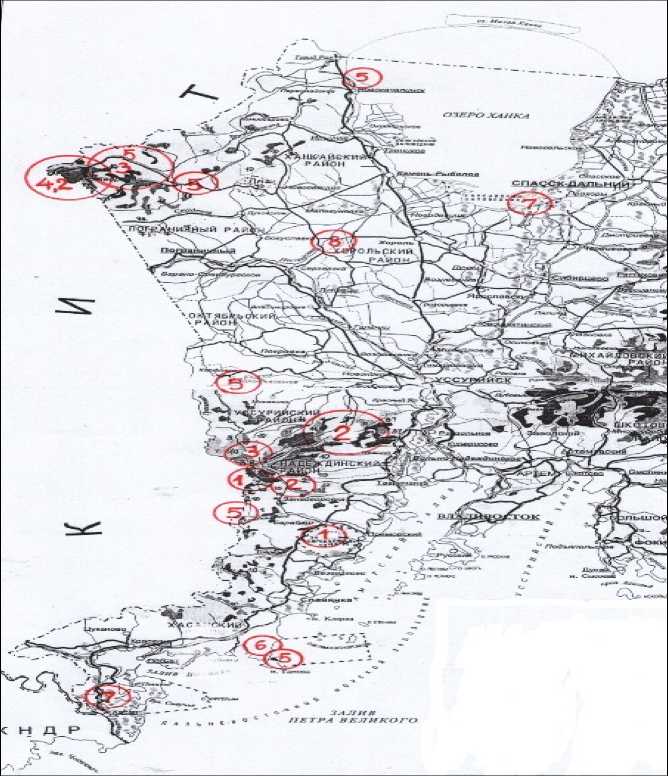

Рис. 2. Наиболее интересные для экологического и учебного туризма ландшафты и экосистемы Восточно-Маньчжурских гор и их предгорий в Приморье. Нумерация в тексте.

Условные обозначения: 1 – Восточно-Маньчжурские горы и их предгорья – восточный рубеж;

2 – нумерация и расположение узлов биологического разнообразия

Выводы

-

1. В пределах макрорайона круглогодичный отдых с реализацией экологических проектов восстановления восточноазиатских сосняков и чернопихтарников перспективен на базе кемпингов в бухтах восточного берега полуострова Гамова (юг Хасанского района) и на среднегорных плато верховий р. Барабашевка (север этого района).

-

2. В водосборе оз. Ханка скорее следует развивать восстановление сосны погребальной и экологический туризм.

-

3. Уникальные флористические и фаунистические объекты достаточно многочисленны, чтобы формировать ряд маршрутов по интересам.

-

4. Решение экологических проблем, сформировавшихся за столетия и тысячелетия, к сожалению, сложны и дороги и не могут реализоваться без международных научных и учебных проектов.